Dorfromane liegen seit Jahren im Trend. Mit dem, was sich in deutschen Durchschnittsdörfern so an Konflikten zwischen verschlafenen Alteingesessenen und woken Stadtflüchtern ergibt, ist das Dorfgeschehen, das Péter Nádas‘ Roman „Schauergeschichten“ in Szene setzt, allerdings nicht zu vergleichen. Hier ist Satan selbst der Influencer.

Wo sind wir? Im realsozialistischen Ungarn. Und zugleich in einer mythischen Landschaft, wo hexenhafte alte Frauen auf dem Feld in einem brodelnden Kessel rühren. „Vergreiste, verdorrte, garstige Witwen“, heißt es, die Münder verkniffen wie „Hühnerärsche“. Kaum eine Seite der „Schauergeschichten“, auf der nicht übel verwünscht, geflucht und gehetzt würde. Als wäre das namenlose, nördlich von Budapest an der Donau gelegene Dorf kollektiv von einer sonst eher vereinzelt auftretenden Krankheit befallen: dem Tourette-Syndrom.

Fluchende Provinzler, dumm wie Kürbisse

Zum „schauerlichen“ Personal gehören Gestalten wie die Hilfsarbeiterin Rosa, „dumm wie ein Kürbis am Wegrand“ und leider schon wieder schwanger. Auf den ersten 150 Seiten schuftet sie, von den Dorfgespenstern polyphon umbrabbelt, mit der Bäuerin Teres im Weinberg. Mal wird die Epileptikerin von animalischer Angst gepackt, mal bellt sie bei Vollmond durch die Dorfnacht, dann wieder gibt sie vergnügte Furzkonzerte und entblößt in ungebremster Lachlust ihr, wie es heißt, „grässliches Zahnfleisch“. Und nicht nur das. Mit allen willigen Gästen der Dorfkneipe treibt es Rosa hinter dem Plumpsklo, jenem anrüchigen Ort, wo sich die Schicksale kreuzen. Auch die Zwergin Maria bietet dort Liebesdienste für Männer an, die viel Druck haben und nicht so genau hinsehen – im Gegensatz zum Erzähler:

„Das Zwerglein konnte kaum vierzig Jahre alt sein, trotzdem war das Gesicht uralt, eine richtige Larve auf dem viel zu großen Kopf. Als hätte der Satan zuerst alle möglichen Gesichtszüge ordentlich zusammengemischt und dann zerkleinert.“

Erstaunlicherweise hat die Zwergin einen Sohn, der das Gegenteil ihrer selbst ist: ein blonder, großgewachsener Athlet, allerdings mit dem Gemüt eines bösen Kindes. Gehasst von seiner Mutter und noch mehr von seinem nur gerüchteweise bekannten Vater, ist Imre ein Ausgestoßener im Dorf. Ein Psychopath, der mit seiner Bärenkraft irgendwann Schreckliches anrichten wird.

Das Dorf als Anti-Idyll

So wie es in der Literatur seit je eine Idyllisierung des Landlebens gibt, existiert auch die gegenläufige Tendenz, das Dorf als Sumpf der Zurückgebliebenheit, Triebhaftigkeit und Verfinsterung zu beschreiben – als Antithese zur urbanen Kultur. In diese Tradition stellt sich Péter Nádas mit den „Schauergeschichten“: das Dorf als unterweltliches Wimmelbild, mit dem Pinsel eines modernen Hieronymus Bosch gemalt.

Überall Ränke und Hinterlist. Die Götter des Neides und der rohen Libido regieren das ins Wahnhafte ausfransende Leben. Dabei hat doch offiziell die siegreiche sozialistische Vernunft ihr Licht auch in dieses Dorf getragen – und sich zugleich das Eigentum der Bauern einverleibt. Der Roman spielt gut zehn Jahre nach dem niedergeschlagenen ungarischen Aufstand von 1956. Viele Flüche der Dörfler gelten der Kollektivierung.

„Er redete immer davon, wie viele Goldkronen sein Feld wert war, bis der Bandi Kóbor Farkas und seine Leute es ihm wegnahmen und in die verfickte Kolchose einbrachten… Scheißbande, alles Abschaum. Sie haben uns zu Bettlern gemacht, was heißt gemeinsam, wo dein Feldarbeiter dir sagt, wo’s langgeht und dass ich mein eigener Tagelöhner sein soll.“

Ebenso verwünscht wie die Aktivisten des Sozialismus werden allerdings die Vertreter des gegenläufigen Weltbilds, also Pfarrer des Dorfes:

„Der scheißt uns den Schädel voll“

Bisweilen wundert man sich schon darüber, welches Vergnügen Péter Nádas daran gefunden hat, dieses Spätwerk mit einer Unzahl solcher Flüche, Obszönitäten und Blasphemien zu füllen. Auch die alte Teres Varnágy, die die erste Hälfte des Romans dominiert und zweifellos seine faszinierendste Gestalt ist, schimpft und grollt, als wollte sie das halbe Dorf mit der Mistgabel aufspießen.

„Dann nahmen sich auch die Nachbarn vor ihr in Acht, sie wussten, wenn der Südwind kam, drehte Teres durch, und auch wenn sie sagten, sie sei ihnen scheißegal, vor der Gewalt ihrer Stimme und ihres Zorns fürchteten sie sich…. Da gab es was zu sehen und zu lachen, sie schlug um sich, hieb mit der Hacke in den Brunnen oder in den Stall, ihre Schweine gaben keinen Laut von sich, auch die lauschten…“

Alte Hexe, Beißzange, Vogelscheuche – solche Bezeichnungen muss sich Teres gefallen lassen. Unaufhörlich wird getratscht und gelästert über die „Unperson“ im Dorf. Dabei ist Teres vornehmer Herkunft, ihr Vater war Schiffsbaumeister. Aber als junge Frau hat sie sich einen nicht verziehenen Fehltritt zuschulden kommen lassen und wurde schwanger. Darauf ging sie als Dienstmädchen nach Budapest, wo sie auf die Verhaltenscodes der Oberschicht dressiert wurde und demütigende Situationen erlebte, die ihr einen nachhaltigen Hass verursachten:

„Frau Hella erklärte ihr, wie man was machen musste. Sich mit angewinkeltem Knie anmutig verbeugen. Wie sie die Finger halten musste, den kleinen Finger nicht abspreizen, wenn sie Tee einschenkte. Sich niemals kratzen, nirgendwo…. Was sie wann tragen musste. Wie auf jedes Wort achten. Niemandem in die Augen blicken, nicht provokant sein. Sie soll tun, als wäre sie nicht da… Nur beantworten, was gefragt wurde. Nicht mit den Händen erklären… Juden gestikulieren, du nicht. Sei die lächelnde Atmosphäre, die mich umgibt.“

Eine faszinierende Figur zwischen den Welten

Die derbe, provokante Redeweise von Teres bildet den Kontrast zu dieser einst aufgezwungenen Verhaltenslehre. Als sie später in ihr Heimatdorf zurückkehrte, hat sie sich Land gekauft; verdächtig viel in den Augen der Dörfler. Sie steht zwischen den Welten, überall dem Misstrauen ausgesetzt. „Sie ist zu lange in der Fremde gewesen“, heißt es im Dorf über sie.

Teres ist eine schartige Seele, aber eine Seele doch. Wie liebevoll sie ihre Schweine und Gänse versorgt! Und wie sie leidet, weil ihr einziger Sohn Elemér, das Unglückskind, sich so selten bei ihr blicken lässt. Er arbeitet als Konditor und will sich am heimischen Misthaufen nicht die Hände schmutzig machen, mit denen er in der Stadt Marzipanblümchen formt. Wunderlich und doch auch wunderbar, wie Teres ihre angekündigten alljährlichen Sommergäste aus Budapest zum Teufel wünscht, um zugleich mit „Lampenfieber“ das Haus sorgsam für sie herzurichten und eine wohlschmeckende Willkommenssuppe mit viel Paprika zu kochen.

„Dass ich dir bloß nicht deinen Arsch auf der Rückseite salze, Frau Fabius, du Hirnverbrannte. Der Herr Jesus möge mir all meine Sünden vergeben, aber scheiß ich denn das Brot aus meinem Hintern, glaubst du das, Frau Fabius, wie viel ich arbeite für deine Paprika, ach, wenn ich nur Paprika habe, wenn sie kommen… Sieh dir meine Paprika an, wer sonst hat solche Paprika, jeden zweiten Tag gieße ich sie mit Gülle.“

Frau Fabius, die seit langem die Sommerfrische bei Teres verbringt, ist ihrerseits eine Geplagte. Sie muss sich ihre Wohnung in Budapest teilen mit zwangseinquartierten Mietern. Auch das gehört zu den Details, in denen der politische Hintergrund des Kádár-Regimes der sechziger Jahre deutlich wird; an anderer Stelle ist von Deportationen zum Aufbau der ungarischen Stahlstadt Sztálinváros die Rede.

Ruppiger Inklusionsroman

Frau Fabius reist immer mit ihrem Sohn Mischike an, einem hoch intelligenten, allerdings schwer behinderten Jugendlichen. Der Muskelschwund zwingt ihn in den Rollstuhl, und er kann kaum noch sprechen. Während ihrer Vorbereitungen erinnert sich Teres mit warmen Gefühlen an frühere Besuche des Jungen:

„Trotz all ihrer Schmähungen und Flüche schmerzte sie der Krüppel mit seinen dünnen Ärmchen und verkümmerten Schenkeln sehr in ihrem Herzen.

Wenn sie nach der Suppe in der geblümten Schüssel die Palatschinken brachte, warf das Kind den Kopf hin und her und schlug mit der Gabel an den Teller.

Er gab kurze und kehlige Laute von sich… Das Kind konnte sich so freuen, dass seine kleinen, knochigen Schultern vor Freude lachten. Dieser Mischike konnte vor Freude sogar noch mehr die Zähne fletschen als die Rosa.

Beim Anblick von Mischike schickte Teres ein inniges Dankgebet zum Himmel, was sie für ein Glück im Leben hatte, dass an Elemérchen alles dran war und alles am richtigen Fleck…“

Wenn sie nach der Suppe in der geblümten Schüssel die Palatschinken brachte, warf das Kind den Kopf hin und her und schlug mit der Gabel an den Teller.

Er gab kurze und kehlige Laute von sich… Das Kind konnte sich so freuen, dass seine kleinen, knochigen Schultern vor Freude lachten. Dieser Mischike konnte vor Freude sogar noch mehr die Zähne fletschen als die Rosa.

Beim Anblick von Mischike schickte Teres ein inniges Dankgebet zum Himmel, was sie für ein Glück im Leben hatte, dass an Elemérchen alles dran war und alles am richtigen Fleck…“

Wie hier die Freude des Kindes geschildert wird – großartig das Bild der lachenden Schultern –, und wie Teres erinnernd diese Freude mitempfindet, um sogleich jenes moralisch suspekte, aber doch wahrhaftige Dankgebet auszustoßen – das zeigt exemplarisch, wie kunstvoll Péter Nádas die psychologische Ambivalenz immer wieder auf die Spitze treibt.

Bei vielen Figuren des Romans ist das Defizitäre, Kranke, Marginalisierte augenfällig. Bei aller erzählerischen Ruppigkeit sind die „Schauergeschichten“ ein Inklusionsroman. Hinsehen, wo andere wegsehen – das ist die erzählerische Devise. Die besten Passagen sind zudem von einer Komik geprägt, die das Subtile und das Groteske verbindet. Etwa, wenn über viele Seiten beschrieben wird, wie Teres ihre Gäste von der Schiffsstation mit einer Kofferkarre abholt. Während sie durch die Straßen geht, schweifen ihre Erinnerungen und Assoziationen. Und Teres spürt die Blicke und Verwünschungen der Dörfler auf sich, als wäre die schwüle Sommerluft voller böser Geister:

„Sie schob den scheppernden und quietschenden Scheißkarren. Gelächter schien sie zu begleiten, von allen Seiten, sie redeten über sie, zweimal im Sommer lärmt die Teres mit ihrem Dreckskarren durch die ruhige Straße, da kannst du Gift drauf nehmen, wenn sie kommen und wenn sie abfahren, sie stört sogar unsere Mittagsruhe, die Teres, ums Verrecken ölt sie das verfluchte Radlager nicht, aber daherstolzieren mit den Koffern von den Herrschaften, das kann sie. Alle sollen sehen, was für großartige Feriengäste sie hat. Musik macht sie auch dazu, mit dem quietschenden Ding.“

Kollektives Gebrabbel als Form

Zunächst ist man bei der Lektüre mit dem Sortieren der Handlung und der Figuren beschäftigt. Wer spricht da überhaupt? Teres grummelt vor sich hin, es mischen sich Stimmen des Dorfes darunter, die sich wiederum gegenseitig ins Wort fallen. Wechselnde, nicht immer leicht identifizierbare „Wir“-Kollektive tauchen auf. Mitunter fährt der grimmige Geist der Erzählung sogar in eine alte Pappel, die in Ich-Form über die „verflucht hohe Uferböschung“ pöbelt, an der sie sich im Nordwind kaum halten könne.

Während Péter Nádas im parallel erschienenen Begleitband „Schreiben als Beruf“ eher allgemeine technische Fragen des Erzählens erörtert, hat er im Essay „Behutsame Ortsbestimmung“, der am Anfang seines vor vier Jahren auf Deutsch erschienenen Essaybands „Leni weint“ steht, die mythopoetische Grundlegung der „Schauergeschichten“ geliefert. Hier charakterisiert er die archaisch anmutende Lebensweise des Dorfes. Die Einheimischen würden ihr Dorf als die „ganze Welt“ wahrnehmen; das Leben sei von Zwängen bestimmt, denen sich niemand entziehen könne, wie dem Wetter und den Rhythmen von Saat und Ernte. Mit „Alleingängen“ komme man deshalb nicht weit. Prämoderne magische und mythische Elemente hätten sich lange erhalten. Der Einzelne werde verschlungen von einem „kollektiven Bewusstsein“. Auch die Redeweise der Dörfler ähnele einem kollektiven Gesang, heißt es in dem Essay:

„Während des Gesprächs hören sie einander nicht zu, der Dialog ist ihnen unbekannt. Sie (…) reden unausgesetzt, erzählen eine einzige große Geschichte. Sind mehrere zur Stelle, dann reden sie sozusagen parallel übereinander hinweg, (…) als sprächen sie ihre unpersönlichen Monologe auf ein einziges, endloses Tonband.“

Auch wenn das Dorf hier viel harmonischer als im Roman gezeichnet wird – genau solch kollektives Gebrabbel bestimmt die Erzählweise der „Schauergeschichten“.

Wilde Lust und Purifikation

Die Erzählstimme schmiegt sich den Figuren an. Deshalb kommt nach etwa zweihundert Seiten auch ein anderer, reflektierter, bisweilen gar akademischer Ton in den Roman, als dieser sich der Figur der Piroschka Mirák zuwendet, einer Studentin der Heilpädagogik, die zugleich als Hobby-Kriminologin dilettiert und in ihrem Heimatdorf ergiebiges Anschauungsmaterial dafür vorfindet. Die schöne junge Frau interessiert alles Abseitige und Deformierte.

Sie ist Nachfahrin eines Malers, der im Ruf stand, kleine Mädchen zu porträtieren, um sie zu missbrauchen. Piroschka dagegen hat sich auf Askese verpflichtet; von Liebe und Trieben will sie sich fernhalten, schon aus professionellen Gründen. Das verhindert aber nicht, dass ihre beiden Schützlinge im Dorf, der Krüppel Mischike und der Outcast Imre, heftige Gefühle ihr gegenüber entwickeln, etwa wenn sie sich wieder im knappen Bikini am Donauufer ihren Lektüren hingibt. Vor allem Mischike liebt Piroschka mit brennendem Herzen.

Von Imre erwartet Piroschka ein schweres Verbrechen, seitdem sie mitansehen musste, wie er einen kleinen Hund ausdauernd quälte. Dennoch ist es mit ihrer methodischen Eindämmung der Gefühle vorbei, als sie den ansehnlichen Unhold in die Kirche begleitet, wo ihm der Pater die Dämonen austreiben soll.

„Sekundenlang musste sie über sich selbst entsetzt sein. Schändliche körperliche Dinge zogen sie zu ihm hin… Sie hatte Lust auf ihn bekommen, was für sie keine bekannte physische Erfahrung war.“

Dann beginnt der gutmütige Pfarrer mit dem Ritual des Exorzismus – zweifellos eine passende Ingredienz für „Schauergeschichten”. Zudem ist es im kommunistischen Ungarn eine höchst subversive Handlung.

„Für die Behörden des Regimes war die Sache schnell erledigt. Den Teufel gab es nicht, genauso wenig wie es Gott gab. Es hat ihn nicht gegeben, es wird ihn nicht geben, weder symbolisch noch tatsächlich.“

Teufelsaustreibung in einem Land, in dem der Atheismus Staatsdoktrin ist – das klingt nach einer fabelhaften Komödie, ist es aber leider nicht. Unter hohem Aufwand theologischer und kirchenhistorischer Räsonnements wird über mehr als hundert furchterregend langatmige Seiten die am Ende vergebliche „Purifikation“ geschildert.

Starke Bilder, schwacher Spannungsbogen

Kein reales Dorf möchte mit einer solchen Hinterwelt voller finsterer, abergläubischer und zugleich triebstarker Kreaturen verwechselt werden. Aber realistische Psychologie und Soziologie liefern nicht die Koordinaten, von denen die Handlung Plausibilität bezieht. Es ist eine Phantasmagorie, eine Beschwörung aller dunklen Mächte des Lebens und damit vielleicht selbst ein Fall von literarischem Exorzismus.

Ist die satanische Sinnlichkeit des Romans ein Garant für ein großes rabelaishaftes Sprachspektakel? Die Übersetzung von Heinrich Eisterer gibt die Rhythmik von Nádas‘ Sprache nuanciert wieder, die schroffen kurzen Sätze ebenso wie die artistisch verschachtelten Perioden. Die dem ungarischen Original bescheinigte Sprachmusik verliert beim Transfer ins Deutsche allerdings unweigerlich einiges von ihrer dunklen Melodik. Gerade die im Ungarischen sehr elaborierte und expressive Kunst des Fluchens lässt sich nur annäherungsweise wiedergeben.

Dennoch gibt es tolldrastischen Passagen, starke Bilder und hinreißende Szenen. Leider aber auch ziemlich viele Seiten, die eher uninspiriert vor sich hin brabbeln. Der Spannungsbogen hängt öfter durch in dieser Textmasse, die über fast 600 Seiten ohne Kapiteleinteilung dahinströmt.

Am Ende bemüht sich Nádas um ein dramatisches Finale. Gerade hat sich das kleine Damenkränzchen des Dorfes noch über die Zubereitung von Apfelstrudel und Haselnussbusserln ereifert und sich darüber ausgetauscht, wie man auch in der Mangelwirtschaft die Versorgung mit gutem Tee sichert – da ereignen sich schon Schlag auf Schlag die Katastrophen, die sich längst angedeutet haben. In kurzer Folge lässt der Autor die wichtigsten Figuren sterben; eine erzählerisch nicht ganz überzeugende Gewaltlösung, die man insofern goutiert, als die Gewalt die ganze Zeit bereits über dem Dorf brütete.

Angriff der Killerhornissen

Mischike stirbt den Liebestod im Rollstuhl, als Piroschka sich Freunden aus der Stadt zuwendet. Ein sehr böser Mann lässt einen wütenden Schwarm „afrikanischer Hornissen“ los, der schon zu Beginn des Romans dräuend herumsummte; mit verheerender Wirkung. Allerdings gibt es keine „afrikanischen Hornissen“, womöglich handelt es sich um einen Übersetzungsfehler. Da sich Nádas mit Fauna und Flora gut auskennt, wie auch sein Essay „Haydn im Plattenbau“ im Begleitband „Schreiben als Beruf“ beweist, ist zu vermuten, dass im Original eher von „afrikanischen Wespen“ die Rede ist.

Ganz am Ende aber steht noch eine kleine Geschichte über ein Mädchen, das zu einem Dorflehrer in quälender Leidenschaft entbrannt ist und sich nur eines von ihm wünscht. Der Lehrer aber besteht die Anfechtung tadellos. Nicht alle Dorfbewohner gehören also zur „Massa damnata“, wie Augustinus die Menge der verworfenen Seelen bezeichnete. Nicht alle Lichter gehen aus am Ende dieses Romans. Ein Kerzenstummel der Hoffnung darf weiterbrennen.

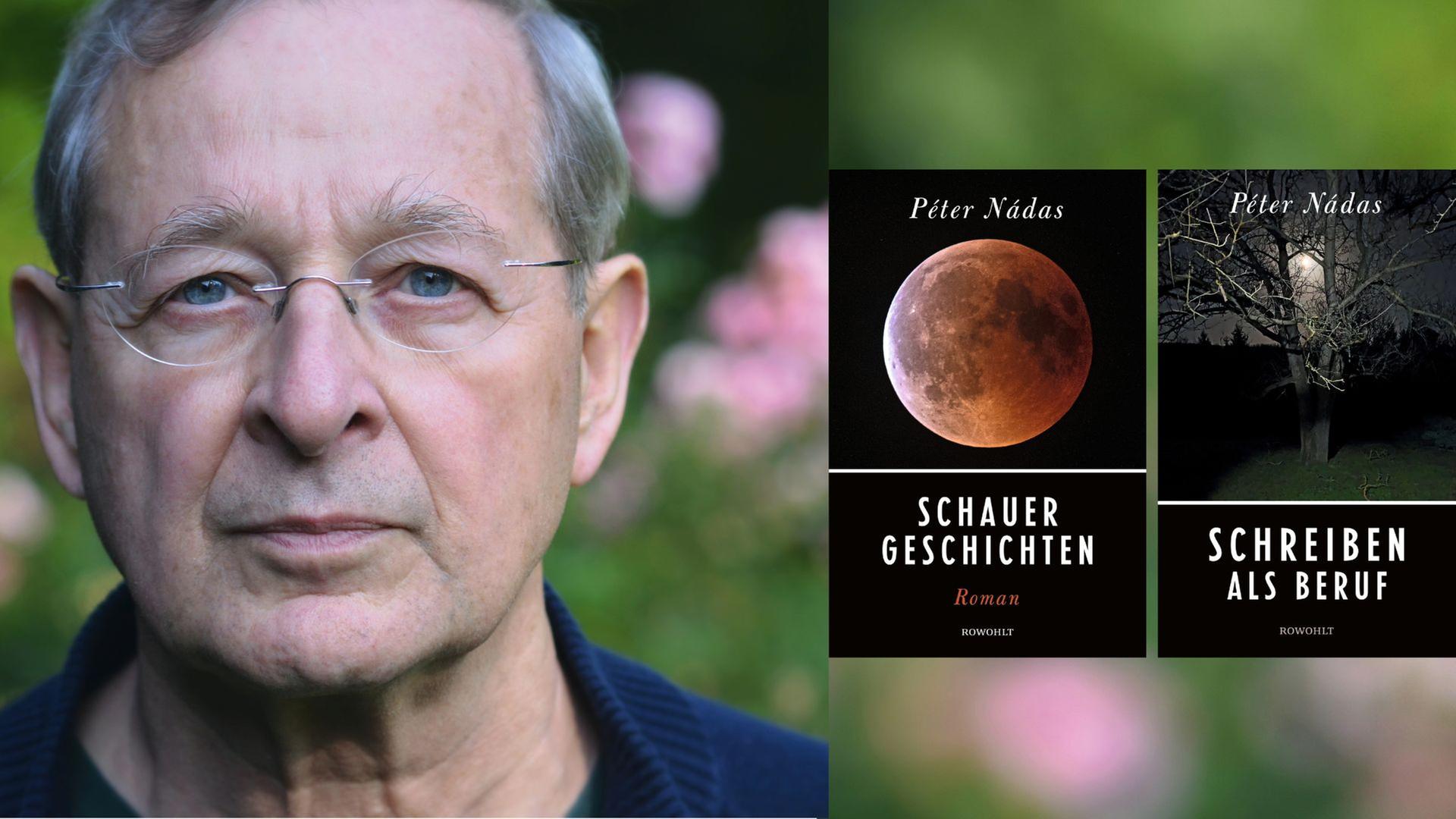

Péter Nádas: „Schauergeschichten“

Aus dem Ungarischen von Heinrich Eisterer

Rowohlt Verlag, Hamburg. 576 Seiten, 30 Euro.

Péter Nádas: „Schreiben als Beruf“.

Aus dem Ungarischen von Christina Viragh und Heinrich Eisterer.

Rowohlt Verlag, Hamburg. 96 Seiten, 18 Euro.

Aus dem Ungarischen von Heinrich Eisterer

Rowohlt Verlag, Hamburg. 576 Seiten, 30 Euro.

Péter Nádas: „Schreiben als Beruf“.

Aus dem Ungarischen von Christina Viragh und Heinrich Eisterer.

Rowohlt Verlag, Hamburg. 96 Seiten, 18 Euro.