New York, Anfang Dezember 2020: An der renommierten Columbia Universität tritt UN-Generalsekretär António Guterres vors Mikrofon. Sein Thema: der Zustand der Erde: "Um es einfach auszudrücken: Der Planet ist kaputt. Liebe Freunde, die Menschheit führt einen Krieg gegen die Natur. Das ist Selbstmord. Die Natur schlägt immer zurück, und sie tut es bereits mit wachsender Kraft und Wut."

Die Menschheit sei mit einer verheerenden Pandemie konfrontiert, mit neuen globalen Hitze-Rekorden und ökologischem Zerfall, bilanziert Guterres.

"Die Artenvielfalt kollabiert. Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Die Ökosysteme verschwinden vor unseren Augen. Dies ist ein Moment der Wahrheit für die Menschen und den Planeten gleichermaßen. COVID und das Klima haben uns an einen Wendepunkt gebracht. Wir können nicht zur alten Normalität der Ungleichheit, Ungerechtigkeit und rücksichtslosen Herrschaft über die Erde zurückkehren", sagt der Politiker.

Die Menschheit sei mit einer verheerenden Pandemie konfrontiert, mit neuen globalen Hitze-Rekorden und ökologischem Zerfall, bilanziert Guterres.

"Die Artenvielfalt kollabiert. Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Die Ökosysteme verschwinden vor unseren Augen. Dies ist ein Moment der Wahrheit für die Menschen und den Planeten gleichermaßen. COVID und das Klima haben uns an einen Wendepunkt gebracht. Wir können nicht zur alten Normalität der Ungleichheit, Ungerechtigkeit und rücksichtslosen Herrschaft über die Erde zurückkehren", sagt der Politiker.

Engere Begegnungen mit Fledermäusen und Raben

Während sich die ganze Welt um die Bekämpfung der Coronakrise kümmert, um angeschlagene Volkswirtschaften, um das Impfen und Testen, formuliert Guterres unmissverständlich, worauf auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahren hinweisen: Dass es enge Zusammenhänge gibt zwischen dem voranschreitenden Klimawandel, der exzessiven Tiernutzung und einem dadurch stark erhöhten Pandemierisiko.

"Ich denke, Guterres hat absolut Recht. Was er im Grunde sagt, ist, dass wir immer häufiger mit verschiedenen Wildtierarten in Kontakt kommen, weil wir die Ökosysteme um uns herum dramatisch verändert haben. Vor allem mit Fledermäusen und Raben haben wir viel engere Begegnungen, und diese Tiere tragen eine Reihe von Viren in sich, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Sie können von einer Fledermaus auf eine menschliche Population überspringen. Wir haben es bei SARS, MERS, bei Influenzaviren und gerade jetzt beim Kampf gegen Covid-19 gesehen", sagt Dennis Carroll.

"Ich denke, Guterres hat absolut Recht. Was er im Grunde sagt, ist, dass wir immer häufiger mit verschiedenen Wildtierarten in Kontakt kommen, weil wir die Ökosysteme um uns herum dramatisch verändert haben. Vor allem mit Fledermäusen und Raben haben wir viel engere Begegnungen, und diese Tiere tragen eine Reihe von Viren in sich, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Sie können von einer Fledermaus auf eine menschliche Population überspringen. Wir haben es bei SARS, MERS, bei Influenzaviren und gerade jetzt beim Kampf gegen Covid-19 gesehen", sagt Dennis Carroll.

Der Virologe aus den USA forscht zu Viren, die für Menschen potentiell schädlich sein können. Während seiner Arbeit bei der amerikanischen Entwicklungsbehörde USAID befasste er sich auch mit Pandemievorsorge. Inzwischen sitzt er dem Global Virome Project vor, einer Organisation, die sich der Erforschung noch verborgener Viren verschrieben hat, die dem Menschen gefährlich werden können.

Ebola, Zika, SARS, MERS: Zoonosen-Gefahr steigt

Eine große Gefahr sind Zoonosen, also Infektionskrankheiten, die von Bakterien, Parasiten, Pilzen oder – wie bei Corona – von Viren verursacht und wechselseitig zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Erst diese Woche bestätigte die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass der Corona-Erreger aller Wahrscheinlichkeit nach von Tieren auf Menschen übergesprungen ist.

"Das Potenzial, dass ein neuartiges Virus, das in einem Wildtier zirkuliert, auf menschliche Populationen übergreift, nimmt im 21. Jahrhundert stetig zu", sagt Carroll. "Wir haben gesehen, dass Krankheiten wie zum Beispiel Covid-19, Ebola oder Zika, aufgrund des zunehmenden Bevölkerungsdrucks und der zunehmenden Störung des Ökosystems immer häufiger und mit größerer Intensität auftreten. Covid-19, so schrecklich es auch ist, bleibt, wenn Sie so wollen, ein Warnschuss, denn es gibt weitaus gefährlichere Viren, die in der Tierwelt zirkulieren als das Covid-19-Virus."

Besonders das starke Bevölkerungswachstum um derzeit gut 80 Millionen Menschen jährlich trage dazu bei, dass die Übersprungs-Risiken von Viren steigen, so Carroll. Menschen dringen immer weiter in die Lebensräume von Tieren vor, sei es, um für sich selbst neue Lebensräume zu schaffen oder die Flächen zum Anbau von Nahrungsmitteln zu nutzen.

Laut jüngstem Bericht der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, sind seit 1990 weltweit schätzungsweise 420 Millionen Hektar Waldfläche verloren gegangen – eine Fläche fast zwölf Mal so groß wie Deutschland.

Besonders das starke Bevölkerungswachstum um derzeit gut 80 Millionen Menschen jährlich trage dazu bei, dass die Übersprungs-Risiken von Viren steigen, so Carroll. Menschen dringen immer weiter in die Lebensräume von Tieren vor, sei es, um für sich selbst neue Lebensräume zu schaffen oder die Flächen zum Anbau von Nahrungsmitteln zu nutzen.

Laut jüngstem Bericht der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, sind seit 1990 weltweit schätzungsweise 420 Millionen Hektar Waldfläche verloren gegangen – eine Fläche fast zwölf Mal so groß wie Deutschland.

Den Umgang mit Natur und Tier ändern

"Bedrohungen durch Viren und die zunehmende Gefahr durch den Klimawandel hängen beide sehr eng zusammen. Und beide Entwicklungen sind ein Spiegelbild unserer, wenn man so will, rücksichtslosen und unbedachten Art, wie wir auf die Ökosysteme um uns herum einwirken", so Carroll.

Viruskrankheiten wie Corona könnten zwar nie gänzlich verhindert werden, sagt er. Würden die Menschen aber ihren Umgang mit Natur und Tieren ändern, ließe sich das Risiko senken. Ähnlich sehen das die Vereinten Nationen.

In der tagesaktuellen Politik spielen solche Grundsatzfragen und eine tiefergehende Ursachenforschung eine geringe Rolle. Weltweit stecken die Staaten noch voll in der Pandemiebekämpfung.

"Ich verstehe das auch in Teilen, natürlich wollen wir geimpft werden, wir wollen Impftermine bekommen, wir wollen Tests haben und so weiter. Und da schlägt einfach die schiere Not der Bekämpfung eine weitergehende Debatte in der Tagesaktualität", sagt Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen und möglicher Kanzlerkandidat seiner Partei bei der Bundestagswahl im Herbst.

Viruskrankheiten wie Corona könnten zwar nie gänzlich verhindert werden, sagt er. Würden die Menschen aber ihren Umgang mit Natur und Tieren ändern, ließe sich das Risiko senken. Ähnlich sehen das die Vereinten Nationen.

In der tagesaktuellen Politik spielen solche Grundsatzfragen und eine tiefergehende Ursachenforschung eine geringe Rolle. Weltweit stecken die Staaten noch voll in der Pandemiebekämpfung.

"Ich verstehe das auch in Teilen, natürlich wollen wir geimpft werden, wir wollen Impftermine bekommen, wir wollen Tests haben und so weiter. Und da schlägt einfach die schiere Not der Bekämpfung eine weitergehende Debatte in der Tagesaktualität", sagt Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen und möglicher Kanzlerkandidat seiner Partei bei der Bundestagswahl im Herbst.

Kaum restriktive Klima- und Umweltschutzvorgaben

Habeck weiter: "Wir reden viel darüber, wie wir das Virus eindämmen, wir sollten uns auch ein bisschen Gedanken machen wo eigentlich die wirkliche Ursache dieser Krankheit und von vielen anderen Krankheiten liegt, und die liegt im Tierreich und seiner rücksichtslosen Ausbeutung."

"Also, ich habe einen anderen Eindruck. Klar, jetzt steht Corona im Moment absolut im Fokus. Aber mein Eindruck ist, dass das doch so etwas wie ein Wachrütteln war, was wir mit Corona jetzt erlebt haben", kontert die zuständige Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD.

Innerhalb der Großen Koalition werde inzwischen mehr über Biodiversität gesprochen. "Ich sag mal, ein Konjunkturprogramm hat in der Bankenkrise noch ganz anders ausgesehen, als es heute aussieht und was wir heute für den Schutz der Umwelt, für den Klimaschutz in diesem Programm drin haben, das ist schon wirklich beachtlich."

"Also, ich habe einen anderen Eindruck. Klar, jetzt steht Corona im Moment absolut im Fokus. Aber mein Eindruck ist, dass das doch so etwas wie ein Wachrütteln war, was wir mit Corona jetzt erlebt haben", kontert die zuständige Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD.

Innerhalb der Großen Koalition werde inzwischen mehr über Biodiversität gesprochen. "Ich sag mal, ein Konjunkturprogramm hat in der Bankenkrise noch ganz anders ausgesehen, als es heute aussieht und was wir heute für den Schutz der Umwelt, für den Klimaschutz in diesem Programm drin haben, das ist schon wirklich beachtlich."

Besonders restriktive Klima- und Umweltschutzvorgaben finden sich im 130 Milliarden Euro schweren Corona-Konjunkturpaket der Großen Koalition, das Bundestag und Bundesrat vergangenen Sommer beschlossen hatten, allerdings kaum. Zwar gibt es Fördergeldzusagen wie die 700 Millionen Euro für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung.

Insgesamt komme Klima- und Naturschutz aber "deutlich zu kurz", kritisierte etwa der Naturschutzbund Nabu und prangerte zum Beispiel fehlende Vorschriften für Renaturierungen an. Ähnlich äußerten sich Oppositionspolitiker und Wissenschaftlerinnen, die die Regierung in Klimafragen beraten.

Insgesamt komme Klima- und Naturschutz aber "deutlich zu kurz", kritisierte etwa der Naturschutzbund Nabu und prangerte zum Beispiel fehlende Vorschriften für Renaturierungen an. Ähnlich äußerten sich Oppositionspolitiker und Wissenschaftlerinnen, die die Regierung in Klimafragen beraten.

Treibhausgase, Trockenheit, Brände – Ursache: der Mensch

Der Faktor Mensch als Ursache für Pandemien werde in der Gesellschaft noch immer nicht ausreichend wahrgenommen und thematisiert, sagt Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Als Sachverständiger für Umweltfragen berät er auch die deutsche Bundesregierung.

"Der Mensch ist letztlich die Ursache für die Probleme, die wir haben. (…) Der Mensch ist natürlich erst einmal im Klima-Kontext eine ganz wesentliche Ursache durch die Treibhausgase, die er emittiert, was zu entsprechenden Veränderungen führt und entsprechende Ursache ist für die Entstehung von Bränden zum Beispiel."

"Der Mensch ist letztlich die Ursache für die Probleme, die wir haben. (…) Der Mensch ist natürlich erst einmal im Klima-Kontext eine ganz wesentliche Ursache durch die Treibhausgase, die er emittiert, was zu entsprechenden Veränderungen führt und entsprechende Ursache ist für die Entstehung von Bränden zum Beispiel."

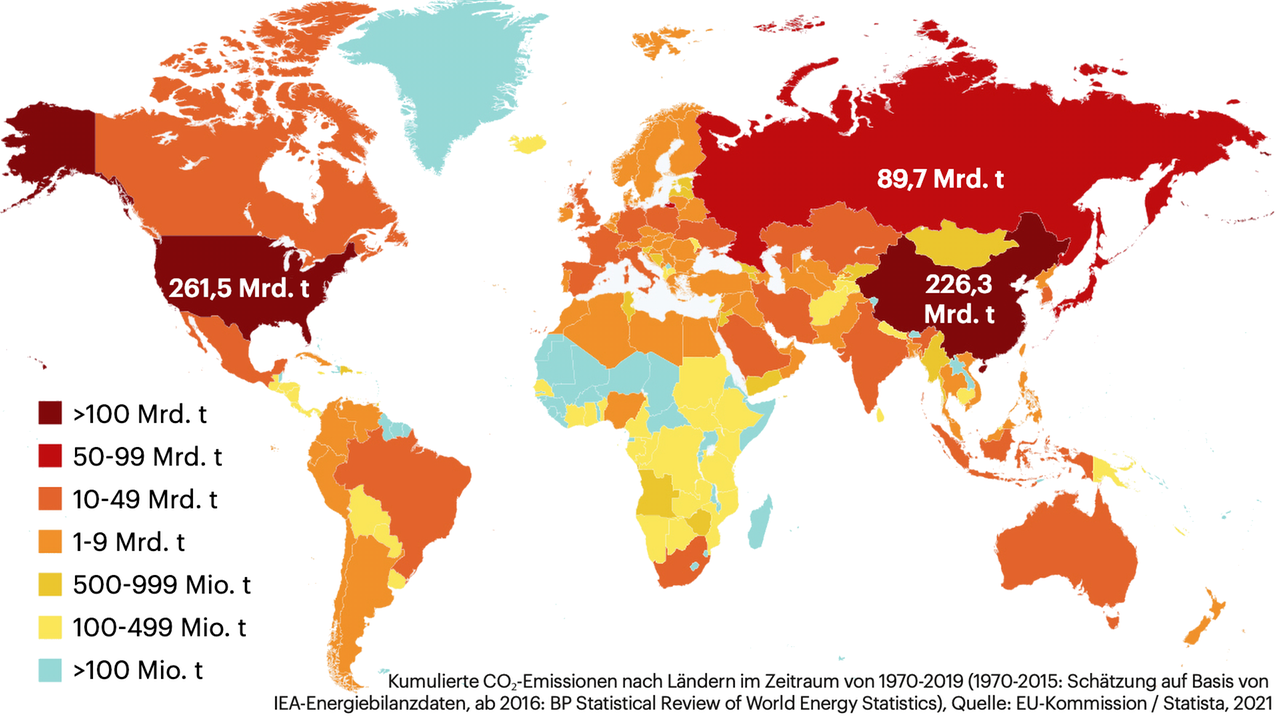

Kohlenstoffdioxid, also CO2, ist das am meisten freigesetzte Treibhausgas. 1990 wurden gut 22 Milliarden Tonnen davon emittiert. 2019 lagen die weltweiten CO2-Emissionen schon bei 36 Milliarden Tonnen, wie die Daten der Organisation "Global Carbon Project" zeigen.

"Dann sehen wir zum Beispiel, dass durch die Klimakrise entsprechende Regionen der Welt austrocknen, es dann zu Feuern kommt und damit entsprechend ja die Bestände der Natur in ihrer Vielfalt reduziert werden", sagt Agrarbiologe Settele. "Und wenn wir diese Reduktion haben, haben wir Bedingungen, die es dann bestimmten Arten ermöglichen, sich gut auszubreiten. Und wenn es entsprechende Arten sind, die dann auch noch Viren beinhalten, die sich dann praktisch besser entwickeln können, dann haben wir erst einmal mehr Chancen für verschiedene Viren." Die im Zweifelsfall auch auf den Menschen übertragen werden können.

Hinzu kommt: Die angegriffenen Ökosysteme seien dann nicht mehr widerstandsfähig genug, um solche Veränderungen abzufedern. Umweltforscher Settele spricht von einer "Triple-Krise" aus Klimawandel, Artensterben und Pandemien.

"Dann sehen wir zum Beispiel, dass durch die Klimakrise entsprechende Regionen der Welt austrocknen, es dann zu Feuern kommt und damit entsprechend ja die Bestände der Natur in ihrer Vielfalt reduziert werden", sagt Agrarbiologe Settele. "Und wenn wir diese Reduktion haben, haben wir Bedingungen, die es dann bestimmten Arten ermöglichen, sich gut auszubreiten. Und wenn es entsprechende Arten sind, die dann auch noch Viren beinhalten, die sich dann praktisch besser entwickeln können, dann haben wir erst einmal mehr Chancen für verschiedene Viren." Die im Zweifelsfall auch auf den Menschen übertragen werden können.

Hinzu kommt: Die angegriffenen Ökosysteme seien dann nicht mehr widerstandsfähig genug, um solche Veränderungen abzufedern. Umweltforscher Settele spricht von einer "Triple-Krise" aus Klimawandel, Artensterben und Pandemien.

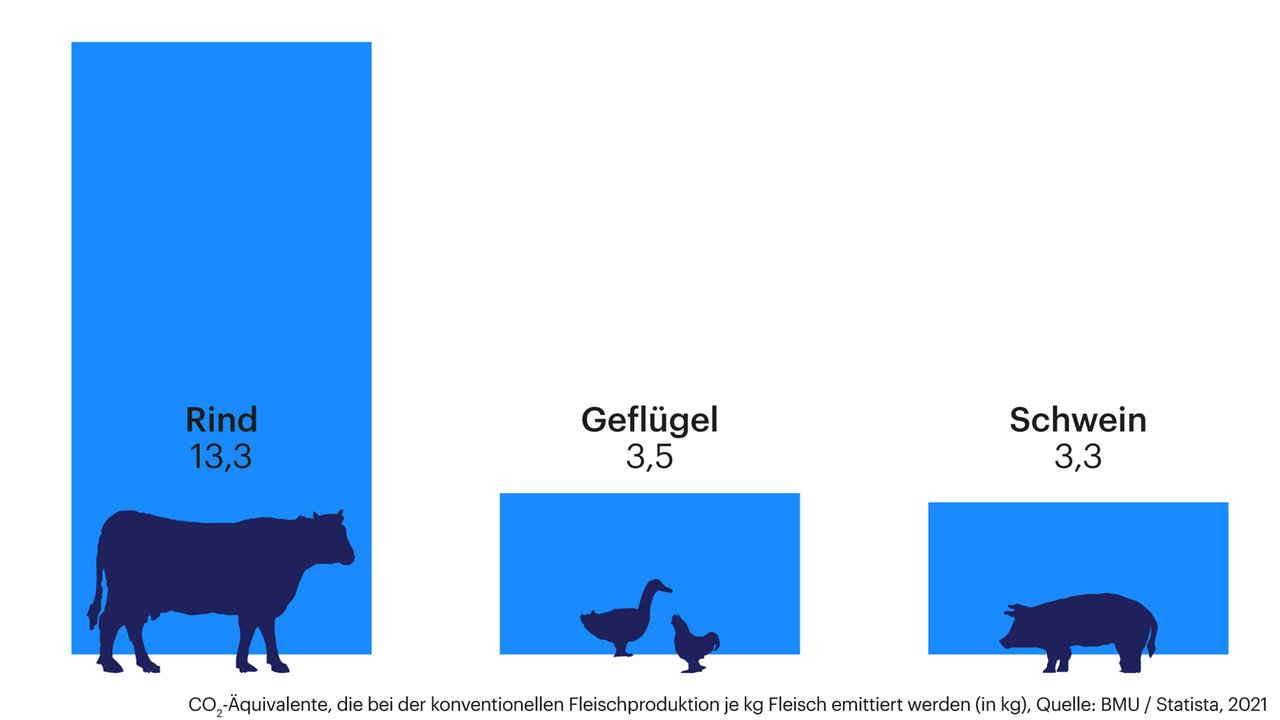

Klimaproblem: Nutztierhaltung für Fleischkonsum

Eine ganz entscheidende Ursache für diese "Dreifach-Krise" ist, da sind sich viele Expertinnen und Experten einig, der weltweit hohe Konsum tierlicher Produkte – vor allem von Fleisch. Haltung und Verarbeitung von Tieren machen laut UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 14,5 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen aus.

"Ja, aus meiner Sicht müssen wir aus der Nutztierhaltung aussteigen", sagt die Tierethikerin und Aktivistin Friederike Schmitz. "Das heißt, wir müssen die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern drastisch reduzieren und dann, wenn es nach mir ginge, beenden und entsprechend auch die Ernährungsgewohnheiten drastisch verändern. Und das hätte zur Folge, dass wir sehr viel weniger Land beanspruchen. (…) Also damit hätten wir weniger Risiko für Pandemien aufgrund von Naturzerstörung."

Ein internationaler Ausstieg aus der Tierhaltung oder zumindest die drastische Verringerung der Bestände sei schwierig umzusetzen, weiß auch Schmitz. Aber es sei sowohl aus Umweltschutzgründen nötig als auch aus ethischen, sagt die Philosophin:

"Ich würde sagen, es gibt innerhalb der Tierethik einen breiten Konsens dazu, dass die gegenwärtig übliche Nutztierhaltung nicht zu rechtfertigen ist. Und unterschiedliche Positionen gibt es dann dazu, wie weit sie sich ändern müsste beziehungsweise ob sie komplett aufhören müsste oder ob es eine Form der Nutztierhaltung gibt, die eben vertretbar ist. Also, und das hängt natürlich viel mit der Tötungsfrage zusammen: Ist es okay, Tiere zu töten, um sie zu essen?"

"Ja, aus meiner Sicht müssen wir aus der Nutztierhaltung aussteigen", sagt die Tierethikerin und Aktivistin Friederike Schmitz. "Das heißt, wir müssen die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern drastisch reduzieren und dann, wenn es nach mir ginge, beenden und entsprechend auch die Ernährungsgewohnheiten drastisch verändern. Und das hätte zur Folge, dass wir sehr viel weniger Land beanspruchen. (…) Also damit hätten wir weniger Risiko für Pandemien aufgrund von Naturzerstörung."

Ein internationaler Ausstieg aus der Tierhaltung oder zumindest die drastische Verringerung der Bestände sei schwierig umzusetzen, weiß auch Schmitz. Aber es sei sowohl aus Umweltschutzgründen nötig als auch aus ethischen, sagt die Philosophin:

"Ich würde sagen, es gibt innerhalb der Tierethik einen breiten Konsens dazu, dass die gegenwärtig übliche Nutztierhaltung nicht zu rechtfertigen ist. Und unterschiedliche Positionen gibt es dann dazu, wie weit sie sich ändern müsste beziehungsweise ob sie komplett aufhören müsste oder ob es eine Form der Nutztierhaltung gibt, die eben vertretbar ist. Also, und das hängt natürlich viel mit der Tötungsfrage zusammen: Ist es okay, Tiere zu töten, um sie zu essen?"

Reformen in der Massentierhaltung tun not

Der einflussreiche US-amerikanische Philosoph und Tierrechtler Tom Regan zum Beispiel sagt: Sofern Tiere empfindungsfähig sind, Wünsche und Interessen haben, sollen für sie ähnlich fundamentale Rechte gelten wie für Menschen, also vor allem das Recht auf Leben und Unversehrtheit. Es gebe keinen moralisch relevanten Unterschied zwischen Tieren und Menschen, so Regan. Denn Vernunft, Sprache oder auch Moral, – Eigenschaften, die Tieren oft abgesprochen werden – die hätten auch nicht alle Menschen, und trotzdem besitzen sie fundamentale Rechte.

Umweltforscher Josef Settele hat eine andere Position in der Frage, ob man Tiere essen darf: "Ich glaube, dass eine vegetarische und vegane Ernährungsweise sicher die konsequenteste Variante wäre, um in Sachen Klima und Schutz von Tieren und Umwelt voran zu kommen. Aber ich denke, dass es durchaus Fleisch sein kann. Also ich wäre eher für einen zurückhaltenden Konsum von Fleisch, der aber im Prinzip Richtung Qualität statt Quantität geht, (…) dass die Erzeugung unter Berücksichtigung von Tierwohl und entsprechender Tierhaltung erfolgt, idealerweise mit Freilandhaltung."

Umweltforscher Josef Settele hat eine andere Position in der Frage, ob man Tiere essen darf: "Ich glaube, dass eine vegetarische und vegane Ernährungsweise sicher die konsequenteste Variante wäre, um in Sachen Klima und Schutz von Tieren und Umwelt voran zu kommen. Aber ich denke, dass es durchaus Fleisch sein kann. Also ich wäre eher für einen zurückhaltenden Konsum von Fleisch, der aber im Prinzip Richtung Qualität statt Quantität geht, (…) dass die Erzeugung unter Berücksichtigung von Tierwohl und entsprechender Tierhaltung erfolgt, idealerweise mit Freilandhaltung."

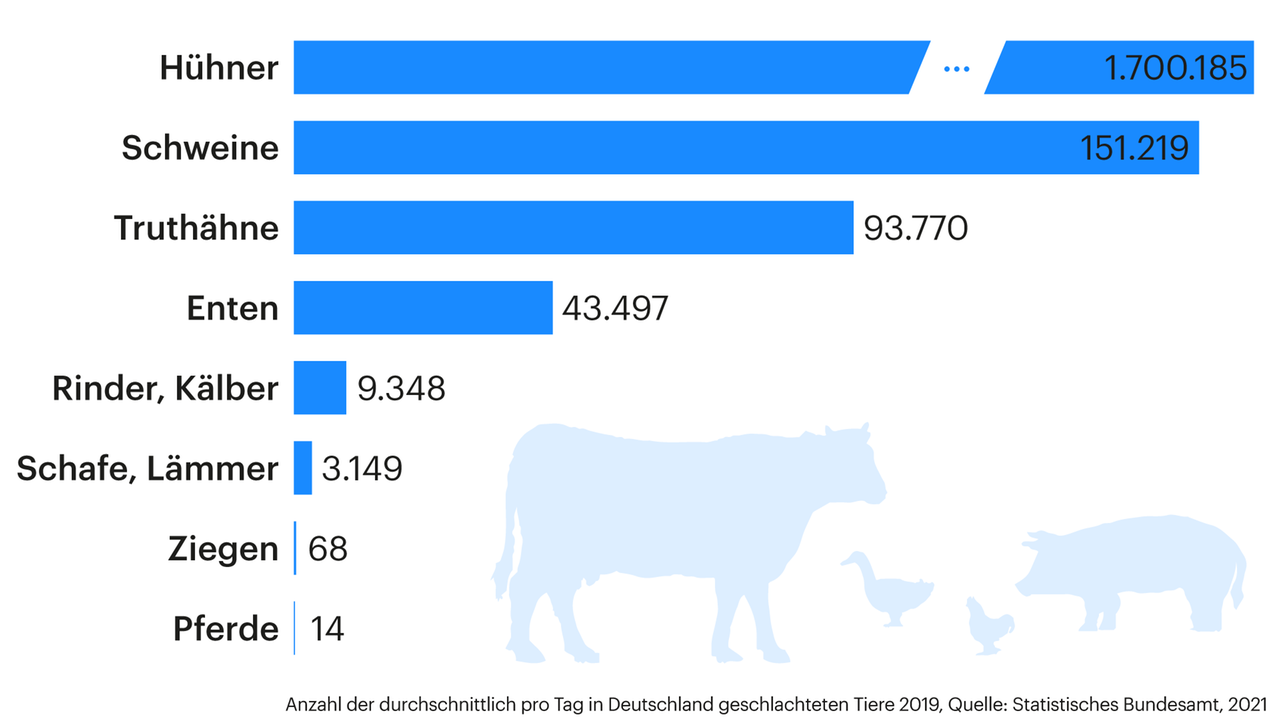

Nun hat sich in den vergangenen Jahren in der deutschen Nutztierhaltung einiges getan: Seit 2021 ist die betäubungslose Kastration junger Schweine verboten; Ende des Jahres will die Bundesrepublik als erstes Land weltweit das Töten von jährlich 45 Millionen männlichen Küken untersagen; Die Regierung hat den Tierschutz auf der Agenda, betonte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU vergangenen Sommer im Bundestag:

"Der Großteil der Verbraucher sagt: Wir wollen besseres Fleisch mit mehr Tierwohl. Diese Forderung, sehr geehrtes Parlament, unterstütze ich, und wahrscheinlich alle hier in diesem Haus. Es geht um Respekt den Tieren gegenüber aber auch den Tierhaltern, statt ihnen, wie es in Mode gekommen ist, pauschal immer das Schlimmste zu unterstellen."

"Der Großteil der Verbraucher sagt: Wir wollen besseres Fleisch mit mehr Tierwohl. Diese Forderung, sehr geehrtes Parlament, unterstütze ich, und wahrscheinlich alle hier in diesem Haus. Es geht um Respekt den Tieren gegenüber aber auch den Tierhaltern, statt ihnen, wie es in Mode gekommen ist, pauschal immer das Schlimmste zu unterstellen."

Nutztiere ohne genügend Platz und weiterhin oft krank

An den Grundproblemen der Massentierhaltung ändere sich dennoch nichts, kritisiert Tierethikerin Friederike Schmitz, die auch im Bündnis "Gemeinsam gegen die Tierindustrie" aktiv ist.

"Ich denke, dass die Tierschutzverbesserungen, die auch immer so groß dargestellt werden vom Agrarministerium und von Julia Klöckner, dass die den Tieren praktisch total wenig bringen. Die Grundsituation ihres Lebens ändert sich nicht; also dass die Tiere auf bestimmte Leistungen gezüchtet sind, dass sie unter höchst beengten Bedingungen gehalten werden, dass viele von ihnen krank werden, dass sie eigentlich nichts Positives in ihrem Leben erleben oder machen können, dass sie nach einem kurzen Leben brutal getötet werden."

Ungenügend seien deshalb auch die Empfehlungen der sogenannten Borchert-Kommission. Die hatte vergangenes Jahr im Auftrag der Bundesregierung ein Konzept für eine zukunftsfähige, umweltschonende und tiergerechte Landwirtschaft vorgestellt. Unter anderem, so die Empfehlung, sollen Ställe umgebaut und eine Tierwohl-Abgabe eingeführt werden, die Fleisch und Wurst verteuern soll.

Viele Tierschutzverbände begrüßten die Vorschläge. Bundesumweltministerin Svenja Schulze drängt seither Kabinetts-Kollegin Julia Klöckner dazu, die Vorschläge umzusetzen. Auch der Grüne Robert Habeck ist grundsätzlich dafür:

"Das ist ein Schritt zu einer artgerechteren Tierhaltung. Natürlich ist es immer noch eine Tierhaltung und wenn man sagt, artgerecht ist nur die Freiheit und man will keine Tierhaltung haben, dann kann man das nur ablehnen, aber das ist nicht meine Position."

"Ich denke, dass die Tierschutzverbesserungen, die auch immer so groß dargestellt werden vom Agrarministerium und von Julia Klöckner, dass die den Tieren praktisch total wenig bringen. Die Grundsituation ihres Lebens ändert sich nicht; also dass die Tiere auf bestimmte Leistungen gezüchtet sind, dass sie unter höchst beengten Bedingungen gehalten werden, dass viele von ihnen krank werden, dass sie eigentlich nichts Positives in ihrem Leben erleben oder machen können, dass sie nach einem kurzen Leben brutal getötet werden."

Ungenügend seien deshalb auch die Empfehlungen der sogenannten Borchert-Kommission. Die hatte vergangenes Jahr im Auftrag der Bundesregierung ein Konzept für eine zukunftsfähige, umweltschonende und tiergerechte Landwirtschaft vorgestellt. Unter anderem, so die Empfehlung, sollen Ställe umgebaut und eine Tierwohl-Abgabe eingeführt werden, die Fleisch und Wurst verteuern soll.

Viele Tierschutzverbände begrüßten die Vorschläge. Bundesumweltministerin Svenja Schulze drängt seither Kabinetts-Kollegin Julia Klöckner dazu, die Vorschläge umzusetzen. Auch der Grüne Robert Habeck ist grundsätzlich dafür:

"Das ist ein Schritt zu einer artgerechteren Tierhaltung. Natürlich ist es immer noch eine Tierhaltung und wenn man sagt, artgerecht ist nur die Freiheit und man will keine Tierhaltung haben, dann kann man das nur ablehnen, aber das ist nicht meine Position."

Lieferkettengesetz soll auch Natur und Wälder schützen

Allerdings, das sagt auch Robert Habeck, führen die Borchert-Empfehlungen nicht zu kleineren Ställen und Betrieben, die jedoch nötig seien, um etwa Krankheitsausbrüche zu verhindern.

Auch wenn Teile der Politik inzwischen wichtige Problemfelder erkannt haben, die den Klimawandel beschleunigen und für einen schlechten Umgang mit Tieren stehen - Was kann und muss die Politik jetzt konkret tun, um diese Entwicklungen zu stoppen? Und wie könnte in Zukunft ein anderer Umgang mit Umwelt und Tieren aussehen, der das Risiko von Pandemien wie Corona senkt und die Gesundheit von Menschen schützt?

Bundesumweltministerin Svenja Schulze verweist neben dem Weltbiodiversitätsrat, in dem sich Deutschland engagiert, auch auf das kürzlich vom Kabinett beschlossene Lieferkettengesetz. Ab 2023 soll es Menschenrechte und auch die Natur schützen.

Entwaldungsfreie Lieferketten, also solche, die ohne die Abholzung von Wäldern auskommen, seien ein wichtiger Beitrag, um Wildnis und Ökosystem zu erhalten, sagt Schulze. Und: "Wir sind im Wildtierhandel, was ja wahrscheinlich einer der wesentlichen Auslöser auch von solchen Zoonosen, also so ein Überspringen von Tieren auf Menschen ist, das haben wir auch sehr stark zurückgedrängt."

Auch wenn Teile der Politik inzwischen wichtige Problemfelder erkannt haben, die den Klimawandel beschleunigen und für einen schlechten Umgang mit Tieren stehen - Was kann und muss die Politik jetzt konkret tun, um diese Entwicklungen zu stoppen? Und wie könnte in Zukunft ein anderer Umgang mit Umwelt und Tieren aussehen, der das Risiko von Pandemien wie Corona senkt und die Gesundheit von Menschen schützt?

Bundesumweltministerin Svenja Schulze verweist neben dem Weltbiodiversitätsrat, in dem sich Deutschland engagiert, auch auf das kürzlich vom Kabinett beschlossene Lieferkettengesetz. Ab 2023 soll es Menschenrechte und auch die Natur schützen.

Entwaldungsfreie Lieferketten, also solche, die ohne die Abholzung von Wäldern auskommen, seien ein wichtiger Beitrag, um Wildnis und Ökosystem zu erhalten, sagt Schulze. Und: "Wir sind im Wildtierhandel, was ja wahrscheinlich einer der wesentlichen Auslöser auch von solchen Zoonosen, also so ein Überspringen von Tieren auf Menschen ist, das haben wir auch sehr stark zurückgedrängt."

Milliardengeschäft Wildtierhandel

Ein Lieferkettengesetz als Mittel gegen Umweltzerstörung hält Robert Habeck für sinnvoll. Allerdings konzentriere sich das von der Bundesregierung beschlossene Gesetz auf die Menschenrechte, der ökologische Bereich fehle weitgehend.

Auch Habeck fordert, dass die internationale Staatengemeinschaft vor allem den illegalen Wildtierhandel unterbinden müsse. Laut Deutschem Tierschutzbund ist er nach Drogen-, Waffen- und Menschenschmuggel das lukrativste Milliardengeschäft.

Und, sagt Habeck, auch an Wirtschaftsverträge könnte man ran: "Wir sprachen über das Lieferkettengesetz aber auch die Freihandelsverträge, die dauernd geschlossen werden, könnten ja auch ökologische Standards als Eingangskriterium definieren. Im Moment sind diese ökologischen Standards immer Begrenzungen, also Handelshemmnisse, so wird es gesehen in diesen Handelsabkommen. (…) Das ist nicht abstrakt, sondern das sind konkrete Gesetze in konkreten Verträgen und setzen nur entschiedenen politischen Willen voraus."

Und, sagt Habeck, auch an Wirtschaftsverträge könnte man ran: "Wir sprachen über das Lieferkettengesetz aber auch die Freihandelsverträge, die dauernd geschlossen werden, könnten ja auch ökologische Standards als Eingangskriterium definieren. Im Moment sind diese ökologischen Standards immer Begrenzungen, also Handelshemmnisse, so wird es gesehen in diesen Handelsabkommen. (…) Das ist nicht abstrakt, sondern das sind konkrete Gesetze in konkreten Verträgen und setzen nur entschiedenen politischen Willen voraus."

Artikel 20a Grundgesetz: Lebensgrundlagen und Tiere schützen

Und schließlich gibt es auch noch juristische Möglichkeiten, den Umwelt- und Tierschutz durchzusetzen. Die Rechtswissenschaftlerin Charlotte Blattner von der Universität Bern erklärt mit Blick auf Deutschland: "Artikel 20a des Grundgesetzes sagt, dass der Staat eben auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung schützt."

Dieser Verfassungsgrundsatz sollte zu einer strengeren Abwägung zwischen menschlichen Interessen und den Interessen von Tieren und Umwelt führen. Passiert sei das seit der Einführung des Artikels 1994 aber kaum, so Blattner.

Die Juristin, die sich auf Völker- und Tierrecht spezialisiert hat, plädiert deshalb dafür, Tieren Grundrechte zu geben, analog zu denen der Menschen. Das würde den Status quo, wie wir ihn heute kennen, absolut umkrempeln, sagt Blattner. Bisher gibt es international dafür nur vereinzelte Bestrebungen. Im schweizerischen Kanton Basel-Stadt etwa kann die Bevölkerung bald über Grundrechte für Primaten abstimmen.

Dieser Verfassungsgrundsatz sollte zu einer strengeren Abwägung zwischen menschlichen Interessen und den Interessen von Tieren und Umwelt führen. Passiert sei das seit der Einführung des Artikels 1994 aber kaum, so Blattner.

Die Juristin, die sich auf Völker- und Tierrecht spezialisiert hat, plädiert deshalb dafür, Tieren Grundrechte zu geben, analog zu denen der Menschen. Das würde den Status quo, wie wir ihn heute kennen, absolut umkrempeln, sagt Blattner. Bisher gibt es international dafür nur vereinzelte Bestrebungen. Im schweizerischen Kanton Basel-Stadt etwa kann die Bevölkerung bald über Grundrechte für Primaten abstimmen.

Idee der Zoopolis: Tiere als Staatsbürger

Ebenfalls reine Theorie ist bisher ein Konzept, das die Grundrechts-Idee als Ausgangspunkt nimmt für eine neue und gerechtere Form des Zusammenlebens zwischen Menschen und Tieren. In ihrem Buch "Zoopolis" entwerfen die Philosophen Will Kymlicka und Sue Donaldson eine Gesellschaft, in der Haustiere als Staatsbürger anerkannt werden.

Blattner: "Sie haben Recht, geschützt zu werden, versorgt zu werden und aber auch bei der Gestaltung des Gemeinwohls mit berücksichtigt zu werden. Bei Wildtieren, sagen sie, ist es etwas anders. Wildtiere kann sich selbst organisieren und bilden eine eigene Gemeinschaft. (…) Und hier gilt quasi das Völkerrecht zwischen Mensch und Tier. Wir müssen diese Souveränität respektieren."

Ein solches Konzept wäre derzeit politisch nicht durchsetzbar. Doch eine grundsätzliche Veränderung, hin zu einer gerechteren Form des Zusammenlebens, in der Menschen Abstriche machen müssen, um die Umwelt besser zu schützen, halten immer mehr Expertinnen und Experten für unausweichlich. Zumindest dann, wenn wir uns vor weiteren Pandemien schützen wollen.

Ein solches Konzept wäre derzeit politisch nicht durchsetzbar. Doch eine grundsätzliche Veränderung, hin zu einer gerechteren Form des Zusammenlebens, in der Menschen Abstriche machen müssen, um die Umwelt besser zu schützen, halten immer mehr Expertinnen und Experten für unausweichlich. Zumindest dann, wenn wir uns vor weiteren Pandemien schützen wollen.