Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, fast jeder kennt jemanden, der betroffen ist. Immer mehr Erkrankte sprechen heute offen über ihre Erfahrungen: Sie zeigen sich ohne Haare, mit Narben oder im Krankenhausbett, oft in den sozialen Medien. Auch Prominente gehen offen damit um: etwa Ex-US-Präsident Joe Biden, König Charles oder Moderatorin Steffi Brungs. Doch ein Blick in die Geschichte zeigt: Das war nicht immer so.

Seit wann kennt die Menschheit die Krankheit Krebs?

Krebs ist eine bösartige Gewebeneubildung, bei der sich Zellen unkontrolliert vermehren, gesundes Gewebe zerstören, Metastasen bilden und nicht mehr auf normale Wachstums- oder Immunregulationssignale reagieren.

Der Begriff „Krebs“ stammt aus der Antike und wird dem griechischen Arzt Hippokrates zugeschrieben. Warum er gerade dieses Wort wählte, ist nicht sicher, erklärt Arzt und Medizinhistoriker Peter Voswinckel. „Es gibt verschiedene Spekulationen, dass er vielleicht einen Tumor gesehen hat oder eben ein Geschwulst, was so aussah wie ein Krebs, wo dann gestaute Venen herum waren, das hätten die Beine sein können."

Was man in der Antike unter Krebs verstand, war kein einheitliches Krankheitsbild. Zwar hat man laut Voswinckel offene, geschwürige Erkrankungen beobachtet, die eiterten, wucherten und stark wuchsen. Doch ein Verständnis für deren Ursachen hat es nicht gegeben.

Archäologische Funde deuten laut Voswinckel darauf hin, dass tumorartige Veränderungen bereits in der frühesten Menschheitsgeschichte bekannt waren: An Knochenfunden wurden faustgroße Geschwülste am Hals oder Kopf entdeckt.

Welche Behandlungsmethoden kamen im Laufe der Geschichte gegen Krebs zum Einsatz?

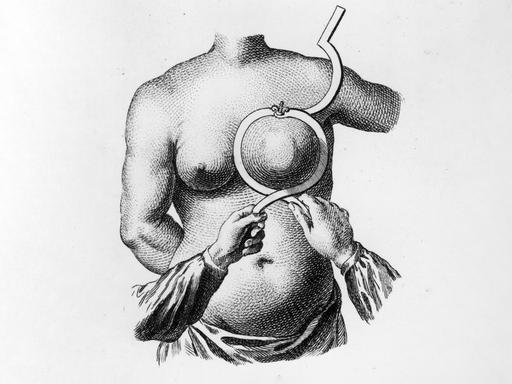

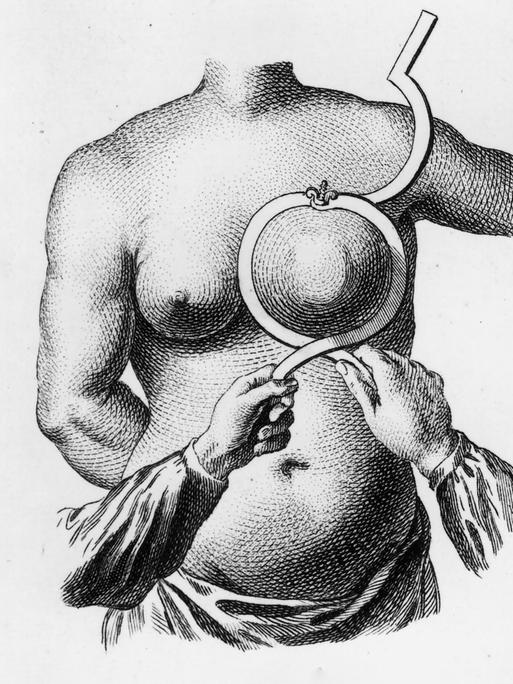

Bis ins 19. Jahrhundert beruhte die Medizin in Europa auf der Vier-Säfte-Lehre: Krankheiten galten als Folge eines Ungleichgewichts von Blut, Schleim, gelber und schwarzer Galle. Auch Krebs behandelte man entsprechend: Sichtbare Tumoren wurden mit dem Brenneisen entfernt. Aderlässe, Schröpfen und Abführmittel sollten den Körper stärken.

Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich schließlich die Erkenntnis durch, dass Krankheiten ihren Ursprung im Gewebe haben. Der Pathologe Rudolf Virchow zeigte, dass Krebs aus entarteten Zellen entsteht, die sich unkontrolliert vermehren. Mit seiner Zellularpathologie legte er das Fundament der modernen Krebsmedizin.

Die erste Krebsstation in Deutschland

Die Hoffnung, Krebs ähnlich wie Tuberkulose mit systematischer Forschung bekämpfen zu können, führte 1900 zur Gründung des Zentralkomitees für Krebssammelforschung, dem Vorläufer der Deutschen Krebsgesellschaft. 1903 entstand an der Berliner Charité die Krebsbaracke, ein neuartiges Behandlungs- und Forschungszentrum, die erste Krebsstation Deutschlands.

Dort zeigte sich früh: Krebs kann nicht durch eine einzelne Disziplin behandelt werden. Chirurgen, Radiologen (ab 1905 mit Röntgen- und Radiumtherapie) und andere Fachrichtungen arbeiteten erstmals eng zusammen, ein revolutionärer Ansatz, der Vorbild für Krebsinstitute in ganz Europa wurde.

Krebs im Nationalsozialismus

Berlin war damals ein weltweit führendes medizinisches Zentrum. Doch mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 verlor die deutsche Krebsforschung viele ihrer wichtigsten Köpfe. Jüdische Ärzte wurden entlassen, vertrieben oder ermordet. Gleichzeitig förderte das NS-Regime die Krebsforschung im Sinne der „Volksgesundheit“, erklärt Historikerin Bettina Hitzer. Früh erkannte Krebspatienten sollten behandelt, unheilbare als „Belastung“ betrachtet werden. Pflege wurde verweigert, medizinische Hilfe bewusst entzogen.

Auch technische Entwicklungen wie das 1925 erfundene Kolposkop, ein Vergrößerungsgerät zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs, wurden missbraucht: In Auschwitz wurde es an KZ-Häftlingen getestet, ohne Betäubung, mit grausamen Experimenten. Viele Frauen wurden verstümmelt oder starben. Erst 2012 wurde dieser Missbrauch öffentlich bekannt.

Parallel entstand im Zweiten Weltkrieg eine bahnbrechende Therapieidee: Der chemische Kampfstoff Senfgas, der weiße Blutkörperchen zerstört, inspirierte die Forscher Louis Goodman und Alfred Gilman aus den USA zur Entwicklung der ersten Chemotherapie. 1946 wurde das Medikament Cyclophosphamid entwickelt. Heute zählen Chemotherapie, Bestrahlung und Operationen zu den wichtigsten Behandlungsmethoden. Moderne Zytostatika hemmen das Zellwachstum, greifen aber auch gesundes Gewebe an und führen zu Nebenwirkungen.

In den letzten zehn bis 15 Jahren hat sich die Krebsmedizin erneut stark weiterentwickelt: zum Beispiel Immuntherapien mit CAR-T-Zellen, eine moderne Form der Krebsbehandlung, bei der die körpereigenen Immunzellen gezielt gegen Tumorzellen eingesetzt werden. Auch personalisierte Krebsmedizin ermöglichen es, viele Krebsarten zu heilen oder zumindest so zu kontrollieren, dass ein langes Leben möglich ist.

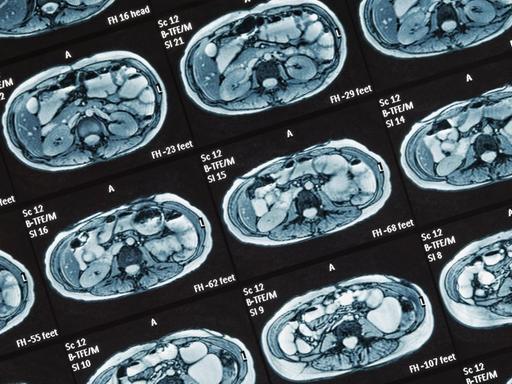

Auch künstliche Intelligenz spielt eine immer größere Rolle, etwa bei der frühzeitigen und präziseren Erkennung von Krebs durch die Analyse von Röntgen- oder MRT-Bildern. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass Krebsforschung geschlechtersensibler werden muss: Medikamente wirken bei Frauen oft anders, doch viele Studien und Forschungsteams sind nach wie vor männlich dominiert. Immer mehr Stimmen fordern daher, weibliche Perspektiven stärker zu berücksichtigen.

Wie hat sich der gesellschaftliche Umgang mit Krebs verändert?

Lange Zeit war Krebs nicht nur medizinisch schwer zu fassen, sondern auch gesellschaftlich tabuisiert. Die Diagnose wurde oft verschwiegen, aus Sorge, sie könne Angst und Hoffnungslosigkeit auslösen. „Es war absolut üblich, Menschen darüber im Unklaren zu lassen, welche Krankheit in ihrem Körper wütet“, sagt Historikerin Bettina Hitzer. Statt „Krebs“ sprach man von einem „Geschwür“, um Betroffenen nicht die letzte Hoffnung zu nehmen. Die Praxis, Krebs zu verschweigen, blieb bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bestehen.

Im Nationalsozialismus wurde der Umgang mit Krebs ideologisch überformt. Laut Hitzer plädierten Juristen, Ärzte und Seelsorger dafür, die Diagnose mitzuteilen, mit dem Argument, ein „deutscher Mensch“ müsse innere Stärke im Angesicht der Todesangst beweisen. Wer daran zerbrach, habe sich „nicht bewährt“. Hinzu kam die politische Instrumentalisierung: Krebs diente als Metapher für „politische Feinde“ und „rassisch Unerwünschte“, die als „Krebsgeschwüre der Gesellschaft“ diffamiert wurden, so Hitzer.

In den 1970er-Jahren setzte schließlich ein Wandel ein, auch dank vieler Aufklärungskampagnen. Menschen begannen, öffentlich über ihre Erkrankung zu sprechen. Prominente spielten dabei eine zentrale Rolle. Schauspielerin und Sängerin Hildegard Knef war die erste prominente Frau, die das Schweigen über die Erkrankung brach. 1975 schrieb sie offen über ihre Brustkrebserkrankung.

Auch Mildred Scheel, Ärztin und Frau des damaligen Bundespräsidenten, setzte sich für mehr Offenheit ein. 1974 gründete sie die Deutsche Krebshilfe, förderte Aufklärungskampagnen und warb für Früherkennung. Ihr Ziel war es, mehr über Krebs zu sprechen, um die Krankheit aus der Tabuzone zu holen.

Heute hat sich der Umgang spürbar verändert. Viele Betroffene teilen ihre Erfahrungen öffentlich: auf Social Media, in Interviews oder Büchern. Auch Prominente wie der Ex-US-Präsident Joe Biden oder Herzogin Kate Middleton gehen offen mit ihrer Erkrankung um. Außerdem gibt es Selbsthilfegruppen oder Patientenverbände für Betroffene.

Wie verbreitet ist Krebs heute und wie gut sind die Heilungschancen?

Krebs ist in Deutschland nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Im Jahr 2022 wurden laut Zentrum für Krebsregisterdaten rund 500.000 Neuerkrankungen registriert. Besonders häufig waren Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungen- und Darmkrebs. Sie machten zusammen fast die Hälfte aller Fälle aus.

„Einige Krebserkrankungen, die noch vor wenigen Jahren kaum heilbar waren, sind jetzt heilbar oder zumindest so behandelbar geworden, dass man lange damit leben kann“, sagt Medizinhistorikerin Bettina Hitzer. Entscheidend bleibt dabei die Früherkennung: Je früher Krebs diagnostiziert wird, desto besser sind die Prognosen. Für viele Tumorarten wie Brustkrebs, Prostatakrebs oder bestimmte Leukämien liegen die Fünf-Jahres-Überlebensraten heute bei über 80 bis 90 Prozent.

ema