Sollte dort Eis das auftreffende Sonnenlicht reflektieren, oder verbarg sich hinter den hellen Gebieten eine andere, nicht minder unerwartete Substanz?

Die Bilder und Messdaten, die mit der unter Federführung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen gebauten Kamera und anderen Instrumenten der Raumsonde aufgenommen wurden, haben inzwischen eine Antwort auf diese Frage gegeben. Danach handelt es sich um Ablagerungen von Karbonaten, Mineralsalzen, die in der Vergangenheit durch Risse und Spalten der Ceres-Kruste an die Oberfläche gelangt sind.

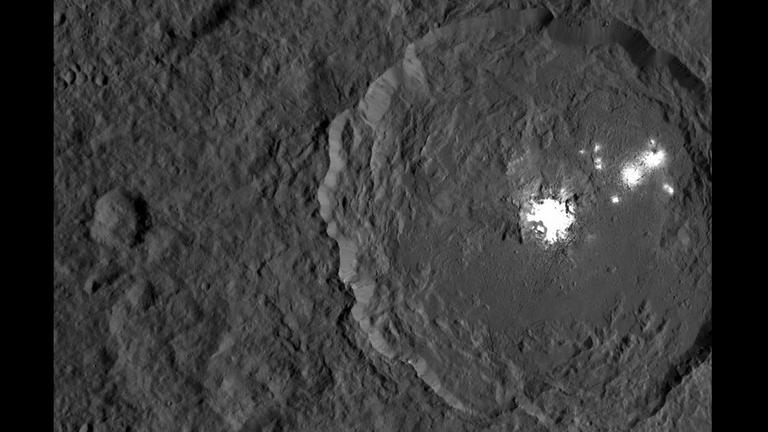

Auslöser für diese kalte Variante von Vulkanismus dürfte der Einschlag eines großen Brockens vor rund 34 Millionen Jahren gewesen sein. Dabei entstand zunächst der gut 90 Kilometer große Krater Occator, der in der Mitte eine etwa elf Kilometer weite Senke enthält. Vermutlich konnte durch diesen Einschlag die Salzlösung, die Forscher an manchen Stellen unter dem Gesteinsmantel des Zwergplaneten vermuten, näher an die Oberfläche treten und schließlich eruptiv hervorbrechen. Kraterzählungen ergaben, dass der letzte größere Ausbruch etwa vier Millionen Jahre zurückliegt.

Wie die Fotos der Sonde nahelegen, dauert dieser Kryovulkanismus auch heute noch an – Ceres ist also immer noch ein wenig aktiv.