Angesprochen auf das wiederkehrend Desillusionierende seiner Romane erklärte der mit Büchern wie "Das Haus der Spinne", "So mag er fallen" oder "Himmel über der Wüste" bereits in den Fünfzigerjahren weltbekannt gewordene Amerikaner Paul Bowles 1999 im Gespräch mit dem Autor dieses Beitrags, kurz vor seinem Tod: "Jeder hat nur ein Lied!"

Seines handelte vom Entwurzelt-Sein des Menschen in einer Welt, in der Gott tot ist – und der Suche des Einzelnen nach sich selbst. Diese Haltung, welcher er in seinen Arbeiten bleibenden Ausdruck verlieh, machte Bowles neben Albert Camus und Jean-Paul Sartre zum wahrscheinlich bedeutendsten Vertreter des sogenannten literarischen Existenzialismus.

Einer, dessen Lied ähnlich klingt – angestimmt in einem ebenfalls streng durchgehaltenen, gleichsam lichten Moll - ist der britische Schriftsteller Lawrence Osborne, der 2014 in einem Gespräch mit dem amerikanischen Journalisten Peter Gordon auf die Frage, weshalb seine Bücher in aller Regel nicht gut enden, antwortete: "Weshalb sollten meine Bücher gut ausgehen? Das Leben geht doch auch nicht gut aus! Wir altern, unsere Freunde sterben, und am Ende müssen wir selbst dran glauben. Was ist daran positiv?"

Dieser Einsicht folgend legt der 1958 geborene Brite seit 1986 – dem Erscheinungsjahr seines bislang nicht ins Deutsche übersetzten Debütromans "Ania Malina" - seine existenzialistischen, von einem anhaltenden Skeptizismus grundierten Texte vor: Mal in Form von Essays oder Reiseberichten, die in renommierten U.S.-Magazinen wie dem New York Times Magazine, dem Condé Nast Traveler oder dem New Yorker publiziert wurden; vor allem aber in Gestalt seiner Romane, die ihn in eine Reihe stellen mit berühmten Reiseschriftstellern wie Bruce Chatwin, Paul Theroux oder Patrick Lee Fermor. Denn ebenso wie diese jagt der Brite seit Jahrzehnten ruhelos über die Kontinente auf der Suche nach geeigneten Schauplätzen für seine Bücher und nach Orten, an denen er eine Zeitlang rasten kann, ehe es ihn scheinbar unaufhaltsam weiterzieht in seinem Verlangen, den gemachten Erfahrungen literarisch Ausdruck zu verleihen. Denn die Schauplätze seiner Bücher sind, so Lawrence, "...alles andere als zufällig, sondern ein ganz entscheidender Teil meiner Arbeit. Und manchmal muss ich mich jahrelang an einem bestimmten Ort aufhalten, bis er mir seine Geheimnisse offenbart und ich anfangen kann, zu schreiben."

Tatsächlich, so hat es den Anschein, sind seine beiden, bislang auf Deutsch vorliegenden Romane jeweils untrennbar mit dem Geist und dem Klima ihrer Handlungsschauplätze verbunden, an denen sich die dunklen Schicksale ihrer Protagonisten nicht selten mit geradezu alttestamentarischer Wucht erfüllen.

Im Fall seines 2017 bei uns erschienenen Romans "Denen man vergibt" war es Nordafrika, Marokko – in dem seines aktuellen ist es Hydra: jenes zur Gruppe der Saronischen Inseln gehörende Eiland, fünfundsechzig Kilometer südwestlich von Athen gelegen, das seinen Namen einst üppigen Wasservorräten und seiner fruchtbaren Landschaft verdankt.

Schicksale erfüllen sich mit alttestamentarischer Wucht

Insider sehen in Lawrence' Arbeiten wohl nicht zu Unrecht eine exquisite Melange aus den Romanen des Amerikaners Denis Johnson, der in seinen Büchern regelmäßig auf beinharten, bisweilen schwer verdaulichen Realismus setzte, und den marokkanischen Endspielen des Amerikaners Paul Bowles. Jenes berühmten Reisenden, der, seinerzeit im Paris der späten Dreißigerjahre von Gertrude Stein dazu animiert, jahrelang rastlos über die Kontinente zog, ehe er in Tanger hängenblieb - und in wechselnden Wohnhöhlen rund um den Grand Socco, den Großen Markt, bei Kif und Kerzenlicht in immer abgedunkelten Räumen seine abgründigen Tanger-Romane hervorstieß: allem voran seinen Welterfolg "Himmel über der Wüste", den Bernardo Bertolucci 1990 mit Debra Winger und John Malkovich in bisweilen schmerzhaft leuchtende Filmbilder übersetzte. Denn ebenso wie in Bowles' Romanen sind es auch bei Osborne von einer metaphysischen Unruhe getriebene Wesen, die ameisenhaft über die exotischen Schauplätze irren, um am Ende ihren nur schwer durchschaubaren Obsessionen und Delirien zu erliegen.

Zudem regiert auch bei ihm ein oft unverhohlen zur Schau gestellter Snobismus, der seine Figuren – so als entstammten sie einem Adelsgeschlecht – stets leicht gelangweilt, ja geringschätzig auf ihre Umwelt blicken lässt, die ihnen scheinbar nichts anderes als nur das Bekannte, immer Gleiche zu bieten vermag.

"Ich schreibe Bücher über Leute, die etwas zutiefst Überdrüssiges in sich haben. Das hat mit meiner Vergangenheit und meinem Blick auf die Welt zu tun. Und weil ich nie vergessen habe, wie das damals war, versuche ich dieser Vergangenheit und den Menschen, die einmal ein Teil von ihr waren, eine Stimme zu geben, indem ich sie – wenn auch literarisch verwandelt - beschreibe."

So handeln sämtliche Romane dieses großen Ruhelosen von der dunkle Seite im immer leicht gelangweilten Menschen: Von seinen Abgründen, seinen fragwürdigen Obsessionen und der fatalen Neigung, seinem Ennui unter bestimmten Umständen in jähen Gewaltausbrüchen Ausdruck zu verleihen.

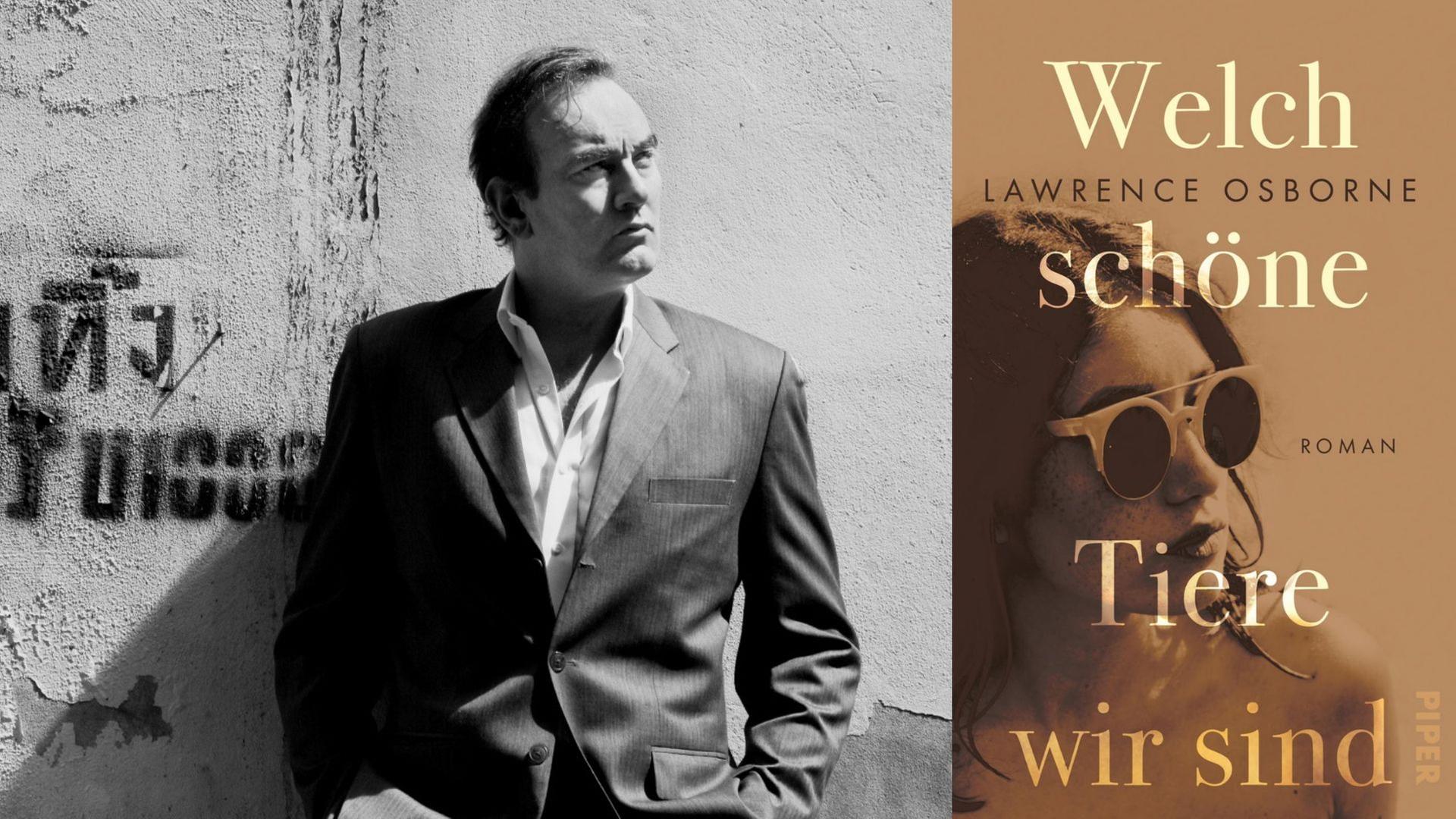

Auch sein zweites, jetzt auf Deutsch vorliegendes Meisterwerk "Welch schöne Tiere wir sind", das scheinbar bruchlos die geradezu physisch spürbare, latent angespannte Atmosphäre des sich am Ende in Gewalt und Zerstörung entladenden Vorgängerromans "Denen man vergibt" evoziert, gehorcht diesem Prinzip. Darin hatte Osborne, der in Cambridge und Oxford Sprachen studierte und anschließend zehn Jahre in Paris lebte, die Geschichte des britischen Paares David und Jo Henninger entrollt, das in Marokko eine dreitägige Party besucht – und am Ende, alkoholisiert und heillos zerstritten, einen Straßenhändler überfährt, zu Mördern wird.

Gleißende Parabel auf die Arroganz des Westens

Osborne hatte mit seinen sehenden Auges ins Unglück stürzenden Protagonisten unverhohlen auf Kit und Port Moresby angespielt, die Hauptfiguren aus Bowles' berühmtestem Roman "Himmel über der Wüste", welche sich am Ende in ihren Delirien verlieren – und von der Wüste geschluckt werden. Darüber war ihm ein packendes Stück Literatur über Amoral, Irrationalismus und die Entfremdung des Einzelnen von sich selbst und seinen einstigen moralischen Grundsätzen geglückt; eine gleißende Parabel auf die Arroganz des Westens – verdichtet zu einem fiebrigen Lehrstück über Schuld und Sühne in der Tradition von Joseph Conrad und Graham Greene.

In seinem zweiten, nun in einer subtilen Übersetzung von Stefan Kleiner vorliegenden Roman kehrt Osborne – wenn auch weniger expressiv - zur Thematik des Vorgängerromans zurück. Und wieder entspinnen sich die Ereignisse an einem exotischen Ort – diesmal auf der besagten griechischen Insel Hydra.

Langsam, wie in Zeitlupe, rollen die Bilder an. Und bereits die ersten Sätze des Romans geben einen Ton und eine Stimmung vor, wie sie derzeit wohl nur der ins Abgründige der menschlichen Seele vernarrte Osborne in seinen Büchern zu erzeugen vermag: das Klima tödlichen Gelangweilt-Seins.

Langsam, wie in Zeitlupe, rollen die Bilder an. Und bereits die ersten Sätze des Romans geben einen Ton und eine Stimmung vor, wie sie derzeit wohl nur der ins Abgründige der menschlichen Seele vernarrte Osborne in seinen Büchern zu erzeugen vermag: das Klima tödlichen Gelangweilt-Seins.

"Hoch oben am Berghang über dem Hafen verschliefen die Codringtons die trockenen Junimorgen in ihrer von Zypressen und über den Türen hängenden Markisen verdunkelten Villa. In pyjamagewandeter Pracht lagen sie inmitten ihrer byzantinischen Ikonen, und wussten nicht, dass ihre Tochter begonnen hatte, frühmorgens schwimmen zu gehen, dass sie sich eine Stunde vor Sonnenaufgang in der Kühle ihres Zimmers ankleidete, halb gespiegelt in einem antiken Kippspiegel.

Auf der Bergkuppe über Mandraki standen einige imposante, von langen Mauern umgebene Villen, deren Türklopfer wie das Haupt der Athena geformt waren. In der Bucht lag ein heruntergekommenes Resort namens Mira Mare, wo man ein kleines Wasserflugzeug an den Strand gehievt und die Fenster mit Sichtblenden verkleidet hatte. Hier schwamm Naomi immer, bis ihr kalt war und ihre Finger taub wurden."

Auf der Bergkuppe über Mandraki standen einige imposante, von langen Mauern umgebene Villen, deren Türklopfer wie das Haupt der Athena geformt waren. In der Bucht lag ein heruntergekommenes Resort namens Mira Mare, wo man ein kleines Wasserflugzeug an den Strand gehievt und die Fenster mit Sichtblenden verkleidet hatte. Hier schwamm Naomi immer, bis ihr kalt war und ihre Finger taub wurden."

War es in "Denen man vergibt" ein Unfall, der eine Lawine der Gewalt und des Unheils lostrat und das britische Paar David und Jo unter sich begrub, so ist es hier der Ennui der vom Luxus ihres Daseins als Tochter eines tumben britischen Jet-Setters angewiderten 24-jährigen Australierin Naomi Codrington, der unheilvolle Prozesse in Gang setzt.

"Welch schöne Tiere wir sind, dachte sie, schön wie Panther.

Man ist am Ende. Und dann geht man weiter. Was auch immer das heißt. Weiter wohin?"

Man ist am Ende. Und dann geht man weiter. Was auch immer das heißt. Weiter wohin?"

Unheilvolle Prozesse kommen in Gang

So lebt die 24-jährige Naomi in den Tag hinein, gefangen im träge dahin fließenden Rhythmus ihres Vaters Jimmie und ihrer verhassten Mutter Phaine, die ihren Müßiggang lustvoll zelebrieren. Sie geht schwimmen, sonnt – und langweilt sich. Bis sie eines Morgens am Strand auf die fünf Jahre jüngere Amerikanerin Sam trifft, die gemeinsam mit ihren Eltern die Ferien ebenfalls auf Hydra zubringt.

Spontan freundet Naomi sich mit Sam an – versessen auf die Abwechslung, die ihr deren Anwesenheit zu bieten verspricht. Bei einem gemeinsamen Ausflug über die Insel entdecken sie einen jungen, halb nackten Mann, der auf den Felsen liegt und schläft.

Spontan freundet Naomi sich mit Sam an – versessen auf die Abwechslung, die ihr deren Anwesenheit zu bieten verspricht. Bei einem gemeinsamen Ausflug über die Insel entdecken sie einen jungen, halb nackten Mann, der auf den Felsen liegt und schläft.

"Felsen wölbten sich schützend über das Wasser, Wellen schäumten einige Meter weit draußen auf den verborgenen Steinen. Anfangs war nichts zu sehen. Aber dort, mitten im Sonnenschein, lag eine Gestalt ausgestreckt in den Thymianbüschen, ein auf der Seite schlafender Mann, von Lumpen umgeben, eine Plastikflasche neben sich auf dem Boden.

Der Schlafende hatte nichts Bedrohliches an sich. Er wirkte kläglich und verlassen, beinahe, als hätte er sich selbst aufgegeben. Man merkte, dass er aus dem Meer kam und nicht vom Hafen und dass sein Schlaf kein Müßiger war."

Der Schlafende hatte nichts Bedrohliches an sich. Er wirkte kläglich und verlassen, beinahe, als hätte er sich selbst aufgegeben. Man merkte, dass er aus dem Meer kam und nicht vom Hafen und dass sein Schlaf kein Müßiger war."

Es ist die berühmte Nausikaa-Episode aus Homers Vers-Epos "Die Odyssee", auf die Osborne hier anspielt. Darin strandet der Sohn des Láertes erschöpft und ausgezehrt von seinen Abenteuern auf Scheria, der Insel der Phaiaken, wo er von der "schöngesichtigen" Nausikaa gefunden und gerettet wird. Sie bringt ihn an den väterlichen Hof, wo er bei ausgiebigen Speisungen von seinen Irrfahrten berichtet. Nausikaa ist fasziniert von dem Herrscher von Ithaka, und verliebt sich in ihn. Doch Odysseus entscheidet sich gegen eine Zukunft auf der Insel der Phaiaken an ihrer Seite – und lässt sich von ihnen zurück nach Ithaka bringen.

Osborne, der 2014 für die New York Times nach Griechenland reiste, hielt seine dort gesammelten Eindrücke unter dem Titel "Beyond The Seas" in einer Reportage fest, die ihn zu seinem Roman inspiriert haben dürfte. Doch was Homer einst als Atempause seines erschöpften Helden vor seiner triumphalen Rückkehr nach Ithaka angelegt hat, das schreibt Osborne – in die Gegenwart transponiert – zu einer finster-faszinierenden Geschichte der Anstiftung zur Gewalt, zum Mord um.

Zwar folgt er der berühmten Vorlage in groben Zügen, denn auch Naomi nimmt sich des Gestrandeten an, bei dem es sich um einen geflüchteten Syrer namens Faoud handelt, indem sie ihn ebenfalls mit Essen und Kleidung versorgt. Doch um ein wenig Dramatik und Abwechslung in ihren von Sonnenbädern, gutem Essen und die Zeit totschlagen bestimmten Rhythmus zu bringen, stiftet sie Faoud an, in die Villa ihres Vaters einzubrechen. Und nachdem sie sich auf ein kurzes sexuelles Abenteuer mit ihm einlässt, erklärt sie ihm: "Es wäre klug von Dir, darauf einzugehen, Faoud. Ich gebe dir ein neues Leben. So einfach ist das.

Zwar folgt er der berühmten Vorlage in groben Zügen, denn auch Naomi nimmt sich des Gestrandeten an, bei dem es sich um einen geflüchteten Syrer namens Faoud handelt, indem sie ihn ebenfalls mit Essen und Kleidung versorgt. Doch um ein wenig Dramatik und Abwechslung in ihren von Sonnenbädern, gutem Essen und die Zeit totschlagen bestimmten Rhythmus zu bringen, stiftet sie Faoud an, in die Villa ihres Vaters einzubrechen. Und nachdem sie sich auf ein kurzes sexuelles Abenteuer mit ihm einlässt, erklärt sie ihm: "Es wäre klug von Dir, darauf einzugehen, Faoud. Ich gebe dir ein neues Leben. So einfach ist das.

Mein Vater hat alles gestohlen, was ihm gehört. Er ist ein Meisterdieb. Du würdest einen Dieb bestehlen, und alles ist versichert. Er bekommt am Ende ein brandneues Auto, es wird ihm überhaupt nichts ausmachen. Du musst nur die Nummernschilder auswechseln. Dafür kannst du jemanden in Italien schmieren. Das ist der einfache Teil.

Du kannst ohne Weiteres das Festland erreichen. Ich werde dir etwas Geld geben. Damit kannst du fortgehen.

"Geld?"

"Das ist das einzige, was ich dir geben kann."

"Geld ist eine schwierige Sache."

"Nicht in einem Notfall. Es geht hier um Leben und Tod."

Sie klang melodramatisch, aber der Moment war es ohnehin.

"Wer sagt, dass es um Leben und Tod geht?" fragte er.

"Du versuchst nur höflich zu sein. Dabei weißt du, dass es so ist."

"Und wenn schon? Es ist ja nicht dein Leben und dein Tod."

"Doch, ist es."

Sie erläuterte ihren Plan eingehender. Hastete durch die Sätze.

Er habe so viele Möglichkeiten. Selbst die Tickets für die Fähre seien schon bezahlt und lägen im Handschuhfach.

Für ihn sei es eine Freifahrt auf die andere Seite des Spiegels mit geringen Risiken, einfach im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten, die er habe.

"Ich überlege es mir" sagte er, um sie zu beschwichtigen. "ich überlege es mir heute Nacht."

"Das ist das einzige, was ich dir geben kann."

"Geld ist eine schwierige Sache."

"Nicht in einem Notfall. Es geht hier um Leben und Tod."

Sie klang melodramatisch, aber der Moment war es ohnehin.

"Wer sagt, dass es um Leben und Tod geht?" fragte er.

"Du versuchst nur höflich zu sein. Dabei weißt du, dass es so ist."

"Und wenn schon? Es ist ja nicht dein Leben und dein Tod."

"Doch, ist es."

Sie erläuterte ihren Plan eingehender. Hastete durch die Sätze.

Er habe so viele Möglichkeiten. Selbst die Tickets für die Fähre seien schon bezahlt und lägen im Handschuhfach.

Für ihn sei es eine Freifahrt auf die andere Seite des Spiegels mit geringen Risiken, einfach im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten, die er habe.

"Ich überlege es mir" sagte er, um sie zu beschwichtigen. "ich überlege es mir heute Nacht."

Naomi bietet Faoud Geld dafür, dass er den Einbruch verübt, fünfzehn Tausend Euro. Geld, das ihm wie das Ticket in eine ihm plötzlich wieder offen stehende Zukunft erscheint. Und so willigt er schließlich ein.

"Sie war die Retterin, und sie genoss die Rolle. Durch sie fühlte sie sich auf eine neue Art lebendig. Ein anderes Leben zu retten: Das war nicht nichts. Es war eine großartige Errungenschaft, aber doch eine kleine Machtverschiebung in Richtung der Schwachen."

Beklemmende Meditation über Amoral und Schuld

Doch die Dinge entwickeln sich anders als von Naomi gedacht, sie eskalieren: Foaud wird bei seinem Einbruch von Naomis Eltern überrascht – und tötet sie. Das "Geschäft unter Freunden" wird zum Alptraum. Und Osbornes eben noch vom grellen Licht Hydras durchwirkter Roman wandelt sich jäh in eine beklemmende Meditation über Verstrickung, Amoral, Schuld und ausbleibende Sühne.

Das eben noch Beschauliche bekommt thrillerhafte Züge, das griechische, scheinbar geschützte Paradies wird zur Hölle - und lässt den Plot nach Italien übersetzen wohin Faoud in eine ungewisse Zukunft hinein flieht. Seine Odyssee geht weiter – doch unter veränderten Vorzeichen.

Naomi aber - und das ist die beunruhigende Pointe dieses grandiosen existenzialistischen Romans - nimmt ihr altes, kurz aus der Spur geratenes Leben wie selbstverständlich wieder auf. So, als sei all das, was auf Hydra geschah, nicht mehr als ein schlechter Traum zur falschen Zeit gewesen. Vergessen und vorbei. "Denn es war die Aura unverfrorener Unschuld, die sie umgab."

Naomi aber - und das ist die beunruhigende Pointe dieses grandiosen existenzialistischen Romans - nimmt ihr altes, kurz aus der Spur geratenes Leben wie selbstverständlich wieder auf. So, als sei all das, was auf Hydra geschah, nicht mehr als ein schlechter Traum zur falschen Zeit gewesen. Vergessen und vorbei. "Denn es war die Aura unverfrorener Unschuld, die sie umgab."

Dass Faoud am Ende in Italien in eine Schießerei mit einem Verfolger der Codringtons gerät, tangiert die Urheberin der blutigen Ereignisse da schon nicht mehr. Und bald schon zieht Naomi sich als millionenschwere Erbin des Codrington-Vermögens in die immer abgeschlossenere Welt ihrer stillen Passionen zurück, die – so Osborne - "die Anderen auf Abstand hielt."

Lawrence Osborne schreibt mit seinem Buch jene einst von Autoren wie Hemingway, E.M. Forster oder F. Scott Fitzgerald begründete Tradition fort, deren Romane ihre Handlungen ebenfalls vor mittelmeerischen Kulissen entfalteten. Doch während in ihren Büchern die südeuropäischen Schauplätze in der Regel als Sehnsuchtsorte erscheinen, erweist sich Osbornes Hydra als der Quell einer Geschichte, die am Ende Züge eines Kriminalromans trägt. Denn - so erklärte ihr Schöpfer in einem Interview: "Alle meine Romane sind auf ihre Weise Kriminalromane. Denn es geht in ihnen um Leute, die von einer sehr speziellen Art, die Welt zu sehen, geleitet werden."

Osborne, literarischer Ästhet durch und durch, malt in seinem Roman das Bild vom geschützten Paradies in welches das Fremde einbricht – und scheinbar unweigerlich Gewalt sät. Eine zweifellos gefährliche Setzung und problematische Ästhetisierung der aktuellen Flüchtlingskrise. Denn über das Schicksal des am Ende flüchtigen Syrers hinaus erwähnt er die aktuellen Krisen mit keinem Wort. Vielmehr zwingt er wie ein Chemiker Arm und Reich und Gut und Böse ungerührt im Reagenzglas seiner Geschichte zusammen,- offenbar alleine an möglichen zwischenmenschlichen "Reaktionen" interessiert, die es anschließend erzählerisch zu bewerten und ins Verhältnis zueinander zu setzen gilt. Das kann man zu Recht gegen den Roman des Briten anführen – seine literarische Qualität aber mindert das nicht im Geringsten.

Osborne, literarischer Ästhet durch und durch, malt in seinem Roman das Bild vom geschützten Paradies in welches das Fremde einbricht – und scheinbar unweigerlich Gewalt sät. Eine zweifellos gefährliche Setzung und problematische Ästhetisierung der aktuellen Flüchtlingskrise. Denn über das Schicksal des am Ende flüchtigen Syrers hinaus erwähnt er die aktuellen Krisen mit keinem Wort. Vielmehr zwingt er wie ein Chemiker Arm und Reich und Gut und Böse ungerührt im Reagenzglas seiner Geschichte zusammen,- offenbar alleine an möglichen zwischenmenschlichen "Reaktionen" interessiert, die es anschließend erzählerisch zu bewerten und ins Verhältnis zueinander zu setzen gilt. Das kann man zu Recht gegen den Roman des Briten anführen – seine literarische Qualität aber mindert das nicht im Geringsten.

Ein Buch der Stunde

So erweist sich "Welch schöne Tiere wir sind" am Ende als makellose, vom ersten Moment an mitreißende dunkle Passions- und Kriminalgeschichte, die statt Hoffnung glänzende Leere demonstriert – und anstelle schüchterner Zärtlichkeit perfide heraufbeschworene Gewalt beschreibt. Im Zentrum ein Verbrechen, das dem Leser ebenso sinnlos erscheint wie jenem, der es ausführt. Denn ist ein Verbrechen, das – ähnlich wie etwa in Albert Camus' berühmtem allegorischen Thesenroman "Der Fremde" von 1948 - der Zufall stiftet. Doch es zeigt, wie Menschen unter bestimmten Voraussetzungen agieren. Und wie aus Opfern Täter werden.

Lawrence Osborne erzählt eine Geschichte, in der Gedeih und Verderb so dicht beieinander liegen wie in eine Nussschale gezwängt – verdichtet in einer Prosa, deren Schönheit und sinnliche Dichte derzeit ihresgleichen sucht unter den europäischen Erzählern von Rang.

Lawrence Osborne erzählt eine Geschichte, in der Gedeih und Verderb so dicht beieinander liegen wie in eine Nussschale gezwängt – verdichtet in einer Prosa, deren Schönheit und sinnliche Dichte derzeit ihresgleichen sucht unter den europäischen Erzählern von Rang.

So breitet am Ende die untergehende griechische Sonne ihre langen Schatten über die Leichen – und Naomi, die von all dem nie wirklich berührt wurde, auch nicht von Faouds Schicksal, das sie ihm beschert hat, resümiert zuletzt im Gespräch mit einem Mädchen, bei dem sie Drogen kauft, entsprechend:

"Wenigstens hat ihn die Polizei nicht erwischt. Er hatte einen Hauch von Freiheit um sich."

"Freiheit?"

"Irgendwas in der Art."

"Ja, er war ein Charmeur."

Sie hat Recht, dachte Naomi. Freiheit und Charme sind ein und dasselbe.

Das Leben war voll von solchen Menschen. Man wusste nichts über sie, obwohl sie einem eine Zeitlang unersetzbar schienen. Sie waren wie Sternschnuppen, die einen strahlenden Moment lag aufflammten, den Himmel gar einige Sekunden lang erleuchteten und dann für immer verschwanden."

"Freiheit?"

"Irgendwas in der Art."

"Ja, er war ein Charmeur."

Sie hat Recht, dachte Naomi. Freiheit und Charme sind ein und dasselbe.

Das Leben war voll von solchen Menschen. Man wusste nichts über sie, obwohl sie einem eine Zeitlang unersetzbar schienen. Sie waren wie Sternschnuppen, die einen strahlenden Moment lag aufflammten, den Himmel gar einige Sekunden lang erleuchteten und dann für immer verschwanden."

Lawrence Osborne verbindet in seinem Roman die Lebenslügen seiner Figuren mit Ereignissen der jüngsten Geschichte, ohne dies explizit zu betonen. Mit erschreckender Genauigkeit formuliert er darin den Nachruf auf eine Zeit, die noch nicht geendet hat – das macht es zu einem "Buch der Stunde".

Lawrence Osborne: "Welche schöne Tiere wird sind"

Aus dem Englischen von Stephan Kleiner

Piper Verlag, 334 Seiten, 22 Euro

Aus dem Englischen von Stephan Kleiner

Piper Verlag, 334 Seiten, 22 Euro