Freiheit klingt einfach, ist aber eine heikle Sache. Manche glauben, Freiheit sei ein Porsche auf der Autobahn. Andere wollen immer und überall sagen, was sie denken. Wieder andere finden, Freiheit sei, wenn man nicht hungert und eine Gesundheitsversicherung hat. Die Philosophen fassen das uralte Dilemma in zwei Fragen: Freiheit wozu? Und: Freiheit wovon?

Für das elfjährige albanische Mädchen Lea Ypi stellt sich die Sache mit der Freiheit im Dezember 1990 so dar: Von der Schule nach Hause führen drei Wege. Alle haben Vorteile. Linksherum kommt Lea bei ihrer Freundin Elona vorbei, wo man Braut-und-Baby spielen kann. Der Weg rechtsherum ist der kürzeste und an der Keksfabrik gibt es eigentlich immer was. Allerdings: Lea hat sich gerade mit Elona gestritten. Und die Sache mit den Keksen war am Vortag etwas aus dem Ruder gelaufen.

„Jede Route warf andere Fragen auf, es galt, Gründe und Konsequenzen abzuwägen, die möglichen Folgen zu bedenken und eine Entscheidung zu treffen, von der ich wusste, dass ich sie am Ende vielleicht bereuen würde. So wie an diesem Tag. Ich hatte frei entschieden, auf welchem Weg ich nach Hause gehen würde, und die falsche Wahl getroffen.“

Lea geht an diesem Tag geradeaus und landet in einer Demonstration. Und es stellen sich Fragen: Sind das diese „Hooligans“, von denen Lehrerin Nora erzählt hat? Warum laufen sie vor der Polizei weg? Bellen die Hunde nur, oder beißen sie auch?

Stalin lächelt nicht mehr

Erschrocken irrt Lea durch ihre Heimatstadt Dürres, sie rennt, ihr Herz schlägt rasend schnell. Und irgendwann landet sie in einem kleinen Park vor einem großen Denkmal.

„Ich blieb stehen, vergewisserte mich, dass niemand mir gefolgt war, und trat näher heran. Sobald ich die Wange an Stalins Oberschenkel legte und versuchte, seine Knie vollständig zu umarmen, wurde ich unsichtbar. Ich atmete tief durch, kniff die Augen zu und zählte. Eins. Zwei. Drei. Als ich bei siebenunddreißig angekommen war, hörte ich die Hunde nicht mehr bellen. … Als ich mich ganz sicher fühlte, ließ ich Stalin los. Ich setzte mich auf den Boden und nahm ihn genauer in Augenschein. Auf seinen Schuhen trockneten die letzten Regentropfen, die Farbe des Mantels war verblasst. Stalin war genauso, wie Lehrerin Nora ihn beschrieben hatte: ein Bronzeriese mit unerwartet großen Händen und Füßen. Ich legte den Kopf in den Nacken, um zu sehen, ob sein Schnurrbart tatsächlich die Oberlippe verdeckte und er mit den Augen lächelte. Aber da war kein Lächeln. Keine Augen, keine Lippen, nicht einmal ein Schnurrbart. Die Hooligans hatten Stalins Kopf gestohlen.“

Für Lea Ypi war dies der Moment, den die amerikanische Band REM in einem ihrer größten, euphorischsten Hits besungen hat: „The end of the world as we know it (And I Feel Fine)“. Es war das Ende der Welt, die Lea Ypi kannte. Aber anders als REM fühlte Lea sich nicht 'fine', also gut. Kein bisschen. Das Ende ihrer Kindheit im sozialistischen Albanien war ein Schock und die neue Sorte Freiheit, die bald hereinbrach, ein zweifelhaftes Vergnügen.

Folgen totaler Isolation

Als Lea fassungslos vor Stalin steht, ist Albanien das letzte osteuropäische Land, in dem noch Sozialismus herrscht. Diktator Enver Hoxha, den Lea nur Onkel Enver nennt, hatte Albanien rabiat von der Welt abgeschottet. Aus guten Gründen, Lea hatte es im Moralkundeunterricht gelernt:

„Unsere Feinde versuchten regelmäßig, die Regierung zu stürzen, und ebenso regelmäßig scheiterten sie. Ende der Vierzigerjahre hatten wir uns von Jugoslawien losgesagt, weil es mit Stalin gebrochen hatte. Als Chruschtschow in den Sechzigerjahren Stalins Erbe entehrte und uns 'linksnationalistisches Abweichlertum' vorwarf, kappten wir die diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion. In den späten Siebzigern kündigten wir unsere Allianz mit China auf, weil es beschlossen hatte, reich zu werden und die Kulturrevolution zu verraten. Uns kümmerte es nicht. Wir waren von mächtigen Feinden umzingelt, aber wir wussten, wir standen auf der richtigen Seite der Geschichte.“

Als Folge seiner totalen Isolation war Albanien nicht nur das einzige sozialistische Land, in dem noch Stalin-Denkmäler standen. Es war wohl auch das ärmste. Doch für Lea Ypi war es die beste aller möglichen Welten. Mutter Doli und Vater Zafo sind liebende und herrlich exzentrische Eltern, es gibt die geheimnisvolle Großmutter Nini, einen Bruder und Freunde. Die Schule fällt Lea leicht. Albanien ist ihre Heimat. Doch nun zerfallen Land und Realität vor Leas Augen.

„Während ich ungläubig in den Fernseher starrte, wo der Sekretär des Politbüros erklärte, politischer Pluralismus sei kein strafbares Vergehen mehr, erklärten meine Eltern, sie hätten die Partei, die sie vor meinen Augen gewählt hatten, nie unterstützt und nie an ihre Autorität geglaubt. Sie hatten einfach nur die Parolen auswendig gelernt und aufgesagt wie alle anderen auch, wie ich, wenn ich in der Schule jeden Morgen den Treueschwur ablegte. Aber zwischen uns gab es einen Unterschied. Ich glaubte daran. Ich hatte nie etwas anderes gekannt.“

Unbekanntes Land Vergangenheit

Nicht nur die Zukunft ist ein unbekanntes Land, die Vergangenheit ist es auch. Plötzlich erklären sich Dinge, die Lea immer verwirrt hatten. Warum sprach Oma Nini mit ihrer Enkelin Französisch? Was war das für eine Universität, in der Großvater Asslan 1946 für volle 15 Jahre verschwand? Wer war der Mann, der da einst aus einem Fenster der Parteizentrale Allahu akbar gerufen hatte? Und warum eigentlich schauten alle so betroffen, wenn man doch die Wahrheit sagte?

„Eigentlich sollte dort ein Foto von Onkel Enver stehen’, sagte ich fröhlich in den Lärm hinein, aber sie wollen mit Onkel Enver einfach nichts zu tun haben. Ständig versprechen sie, es aufzustellen, aber dann tun sie es doch nicht. Ich glaube, sie können Onkel Enver nicht leiden", sagte ich und spielte mit der Hundert-Lek-Note, die Mihal mir eben geschenkt hatte. Sein Lob meiner Schlauheit hatte mich mutig gemacht. — Sofort kippte die Stimmung im Wohnzimmer. Alle erstarrten. Meine Mutter, die eben noch mit Donika gelacht und beteuert hatte, wie sehr sie Donikas köstliche Baklava vermisse, verstummte und sah die Nachbarin aufmerksam an, als wollte sie ihre Gedanken erraten.“

Über Jahre hatten die Erwachsenen Lea belogen. Die Wahrheit war einfach zu gefährlich, doch nun kam sie ans Licht. Oma Nini stammte aus einer Familie, die im osmanischen Reich zur Oberschicht gehörte. Sie kam als junge Frau aus Thessaloniki nach Albanien und heiratete einen jungen Mann, der in Paris an der Sorbonne studiert hatte. Beide hingen vage sozialistischen Ideen an, gehörten jedoch nicht zur albanischen KP. Als Enver Hoxha 1945 mit Hilfe seines Geheimdienstes Sigurimi daran ging, in Albanien eine Einparteienherrschaft zu errichten, gerieten Leute wie sie zuerst ins Fadenkreuz.

Ein vermeintlicher Staatsfeind

Die „Universität“, in der Leas Großvater 1946 für 15 Jahre verschwand, war ein Arbeitslager, Nini wurde verbannt. Und die Familie von Mama Doli, der einst Schiffe, Fabriken und Land gehört hatten? Enteignet.

„Ich erfuhr, dass auch das Gebäude, in dem die Parteizentrale untergebracht war und vor dem sie und mein Vater mir einmal den Islam erklärt hatten, einst ihrer Familie gehört hatte. ‘Weißt du noch, wie wir davorgestanden und über den Islam gesprochen haben?’“, fragte sie. Ich nickte. Sie erinnerte mich daran, dass sie, wann immer wir an dem Haus vorbeigegangen waren, zu einem Fenster im fünften Stock hinaufgesehen hatte, zu dem ohne Blumentopf. Ein vermeintlicher Staatsfeind hatte einst dort oben gestanden und 'Allahu akbar!' gerufen, bevor er sich in die Tiefe stürzte. Er wollte der Folter entgehen. Es war das Jahr 1947 gewesen. Der Mann war ihr Großvater.“

Auch wenn Lea Ypis Familie also beim besten Willen keine typische albanische Familie war, liefert ihr Schicksal hinreichend Argumente für ein Urteil über das politische System Albaniens. Daran besteht in „Frei“ nie ein Zweifel, auch wenn Lea Ypi die Katastrophen der Vergangenheit ohne moralischen Zeigefinger und billige Empörung erzählt. Sie vertraut auf kluge Leser, denen auch mal eine Andeutung genügt. Genau wie ihr selbst häufig eine Andeutung genügen musste:

„Als mein Vater einmal vorschlug, eine historische Dokumentation über die Hungersnot in Bengalen zu schauen, sagte Mama: 'Zafo, ich weiß, was Hunger ist, ich muss das nicht im Fernsehen sehen.'“

Es geht in „Frei“ nicht um eine Abrechnung mit einem untergegangenen politischen System. Es geht um die Menschen, die darin gelebt haben. Es geht um Vertrauen und Betrug, es geht um Schattierungen von Wahrheit und es geht darum, wie Menschen unter schwierigen Bedingungen ihre Würde bewahren oder verlieren. Unter diesem Blickwinkel stellen sich andere Fragen, auch für Kinder. Wenn Albanien, wie sich nun zeigte, eine Diktatur war, was sagt das über Leas Kindheit? Elf Jahre lang war sie ein glückliches, begabtes Kind, das überzeugt davon war, in einer guten, freien Welt aufzuwachsen. Waren diese elf Jahre eine Lüge? War es nun noch erlaubt, die eigene Kindheit wertvoll zu finden? Reichte die neue Freiheit so weit?

Freedom works? Oder?

Verkompliziert wird die Sache dadurch, dass die Geschichte 1990 keineswegs endete, wie es der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama und der kollektiv triumphierende Westen damals glaubten. Im Juni 1991 reiste der amerikanische Außenminister James Baker nach Albanien und hielt vor Hunderttausenden in Tirana eine große Rede. Bakers wichtigster Satz: Freedom Works! Freiheit funktioniert! – Ob und wie Bakers liberale Freiheit in der Realität funktionierte, erlebte Lea Ypi bald hautnah. Zunächst zu Hause: Dass ihre Eltern unterschiedliche Ansichten über fast alles hatten, hatte Lea immer gewusst. Aber bisher waren das private Szenen aus dem Genre turbulente Familienkomödie.

„Ganz allgemein war die Entschlossenheit meines Vaters, seine Meinungen zu äußern, ebenso groß wie die meiner Mutter, sie zu ignorieren.“

Nun wird Mutter Doli Politikerin, sie glaubt mit Inbrunst an die Versprechen der neuen Zeit: Privateigentum, Freiheit, Demokratie. Vater Zafo verliert erst seine Arbeit, wird dann aber zu einem Manager der albanischen Transformation. Nur seine linken Ideale und die alte Liebe zu Salvador Allende und Rosa Luxemburg stehen im Weg, als er im Hafen von Tirana Massenentlassungen verkünden muss.

„Seine Kollegen, die sich bezüglich der Strukturreformen mit denselben schwierigen Entscheidungen konfrontiert sahen, reagierten zynisch. 'Ach, was soll’s', sagten sie. 'Wir haben die Türken überlebt. Wir haben die Faschisten überlebt und die Nazis, die Sowjets und die Chinesen. Wir werden auch die Weltbank überleben.' Mein Vater hingegen hatte furchtbare Angst, der Preis für das Überleben könnte in Vergessenheit geraten. … Er versuchte, sich an den Namen jedes einzelnen Hafenarbeiters zu erinnern, auch wenn es Hunderte waren. 'Wenn ich ihre Namen vergesse, werde ich ihr Leben vergessen', sagte er. 'Dann sind sie keine Menschen mehr, sondern nur noch Zahlen.'“

Hunderttausende versuchten nach 1990 Albanien zu verlassen. Leas Freundin Elona endet als minderjährige Prostituierte in Italien. Viele ertrinken im Mittelmeer, andere werden unter barbarischen Umständen zurücktransportiert. Papa Zafo lag offenbar richtig, als er noch zu sozialistischen Zeiten bemerkte, die Reisefreiheit im Westen sei nur für Leute mit Geld gedacht. In Albanien verlieren unterdessen die einen ihre Arbeit, andere finden neue:

„In unserer Stadt hatten ein paar Kneipen und Clubs aufgemacht. Die meisten gehörten Schleusern, Drogendealern oder Zuhältern. Man nahm diese Begriffe in den Mund, als handelte es sich dabei um ganz normale Berufe, so wie man früher gesagt hatte, Soundso arbeitete in einer Kooperative oder in einer Fabrik, als Busfahrer oder als Krankenschwester.“

Kognitive Dissonanz

Wieder lebt Lea Ypi in einer Art kognitiver Dissonanz. Die neue offizielle Wahrheit sagt, dass das alles vorübergehende Kollateralschäden sind auf dem Weg in eine rosige Zukunft. Lea beschleicht der Verdacht, dass zumindest der außenpolitische Teil der Moralkundestunden von Lehrerin Nora die neue kapitalistische Realität recht zutreffend beschrieben hatte: Kinderarbeit, Ausbeutung, Ungerechtigkeit. Die ideologische Aufhübschung der schönen neuen Welt läuft derweil auf Hochtouren:

„Die 'Zivilgesellschaft' war ein vor Kurzem ins politische Vokabular aufgenommener Begriff, der mehr oder weniger 'die Partei' ersetzte. … Das Wort gesellte sich zu anderen neuen Schlüsselbegriffen: 'Liberalisierung' hatte 'demokratischer Zentralismus' abgelöst; 'Privatisierung’ nahm die Stelle von 'Kollektivierung' ein und 'Transparenz' die von 'Selbstkritik'. … Alle diese neuen Konzepte handelten von der Freiheit, allerdings nicht mehr des Kollektivs – inzwischen ein Schimpfwort –, sondern des Individuums.“

Ypi erzählt die großen und kleinen Katastrophen der Nachwendezeit in demselben humorvollen, warmherzigen Tonfall, in dem sie auch die kommunistischen Jahre erzählt hatte. Und tatsächlich: die Lage ist verzweifelt, aber nicht ohne Komik. Die munteren Amerikaner, die Papa Zafo für Marines gehalten hat, erweisen sich als Mormonen. Die französischen Frauenrechtlerinnen verziehen keine Miene, als sie von Leas Mutter in einem Rüschennachthemd empfangen werden. Doli hatte es für ein feierliches Kleid gehalten.

Tanz den Napoloni!

Noch seltsamer ist, dass diese Albanerin Schnaps selber brennt, sich Männer zur Not mit dem Messer vom Leib hält und jede Art von Gleichstellungsbemühungen als Erniedrigung betrachtet. Schließlich ist da noch der Holländer Vincent. Vincent ist ein erbarmungsloser Sanierer, der seinem neoliberalen Zerstörungswerk in Albanien ebenso gleichmütig nachgeht wie zuvor in Südamerika oder Asien. Er hat ohnehin nur fahle Vorstellungen davon, in welchem Land er gerade ist. Doch Vincent ist auch ein dicker Mann, der nicht tanzen kann:

„Vincent!“, rief der Jüngere fast schon verzweifelt, „Schnell, schnell, Vincent, gleich ist es zu Ende, gleich ist der Napoloni zu Ende! Sehen Sie, es ist ganz einfach, Sie halten das Taschentuch und schwenken es, und dazu breiten Sie die Arme aus wie ein Flugzeug, Sie halten sie in die Höhe, genau so, hoch, hoch, hoch, und öffnen, und jetzt die Arme nicht mehr bewegen, nur den Bauch.’“

Irgendwann ist Lea Ypis Vorrat an Humor und Warmherzigkeit doch erschöpft. Die Realität wird unerträglich. Während sie sich nebenbei auch noch durch die Pubertät kämpft, versinkt Albanien im Chaos. 1997 bricht ein betrügerisches Schneeballsystem zusammen, in das Millionen Albaner ihre Ersparnisse investiert hatten. Auch Leas Eltern waren dem Versprechen vom schnellem Wohlstand verfallen. Kurz darauf ist Bürgerkrieg, auf den Straßen herrschen Anarchie und Kalaschnikows. Es gibt 2000 Tote. James Bakers „Freedom Works!“-Versprechen von 1991 ist nur noch ein makabrer Gruß aus einer längst entschwundenen Zeit. Lea Ypi führt Tagebuch. Voller Angst und Bitterkeit.

„Alles ist so viel schlimmer als 1990. Damals hat die Demokratie uns wenigstens noch Hoffnung gemacht. Jetzt haben wir nichts mehr, nur noch Unheil.“

Inmitten des Unheils trifft Lea Ypi die wichtigste Entscheidung ihres Lebens: Was studieren, wo studieren, welchen Beruf anpeilen. Lea Ypi entscheidet sich für Philosophie. Zum Gewinn ihrer Leser und zum Entsetzen der Verwandtschaft. Die nämlich geht davon aus, dass Philosophie und Marxismus dasselbe sind und Marxismus und Enver Hoxha ebenfalls. „Frei“ ist grandios erzählt, voller unvergesslichen Szenen und Figuren, ein Buch, das man nicht aus der Hand legen mag. Es ist aber auch völlig offensichtlich das Werk einer rigorosen Denkerin, die sich angesichts der eigenen Biografie harte Fragen stellt und kluge Antworten findet.

Die Lösung? Philosophie!

Es gibt viele ärgerliche Bücher über das Leben im sozialistischen Osteuropa und die Umbrüche nach 1989. Sie scheitern häufig auf ähnliche Weise: an Ideologie. Entweder wird in paternalistisch-mitleidigem Tonfall über die Leiden zurückgebliebener Osteuropäer im Sozialismus geschrieben. Oder diese Leiden werden verharmlost, um dann umso besser über die Folgen der neoliberalen Transformation schimpfen zu können. Lea Ypi vermeidet beide Klippen souverän. Sie hat zu viel selbst erlebt und sie ist zu klug, um einfachen Wahrheiten auf den Leim zu gehen. Ihre westlichen Kommilitonen, mit denen sie das Interesse für Marxismus und Sozialismus teilt, mussten das lernen.

Was Ypi an großen Botschaften trotzdem zu bieten hast, passt letztlich in wenige Worte und ist vielleicht gerade darum profund. Wer, wie sie selbst, ihre Eltern oder im Grunde alle Menschen im früheren Ostblock einmal erlebt hat, dass sich alles von jetzt auf gleich ändern kann, der kann sich auch vorstellen, dass dasselbe noch einmal passiert. Das macht Hoffnung, denn ohne radikale Veränderungen werden wir einer Freiheit, die den Namen verdient, nicht näher kommen. Und Rosa Luxemburg hatte recht: Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst.

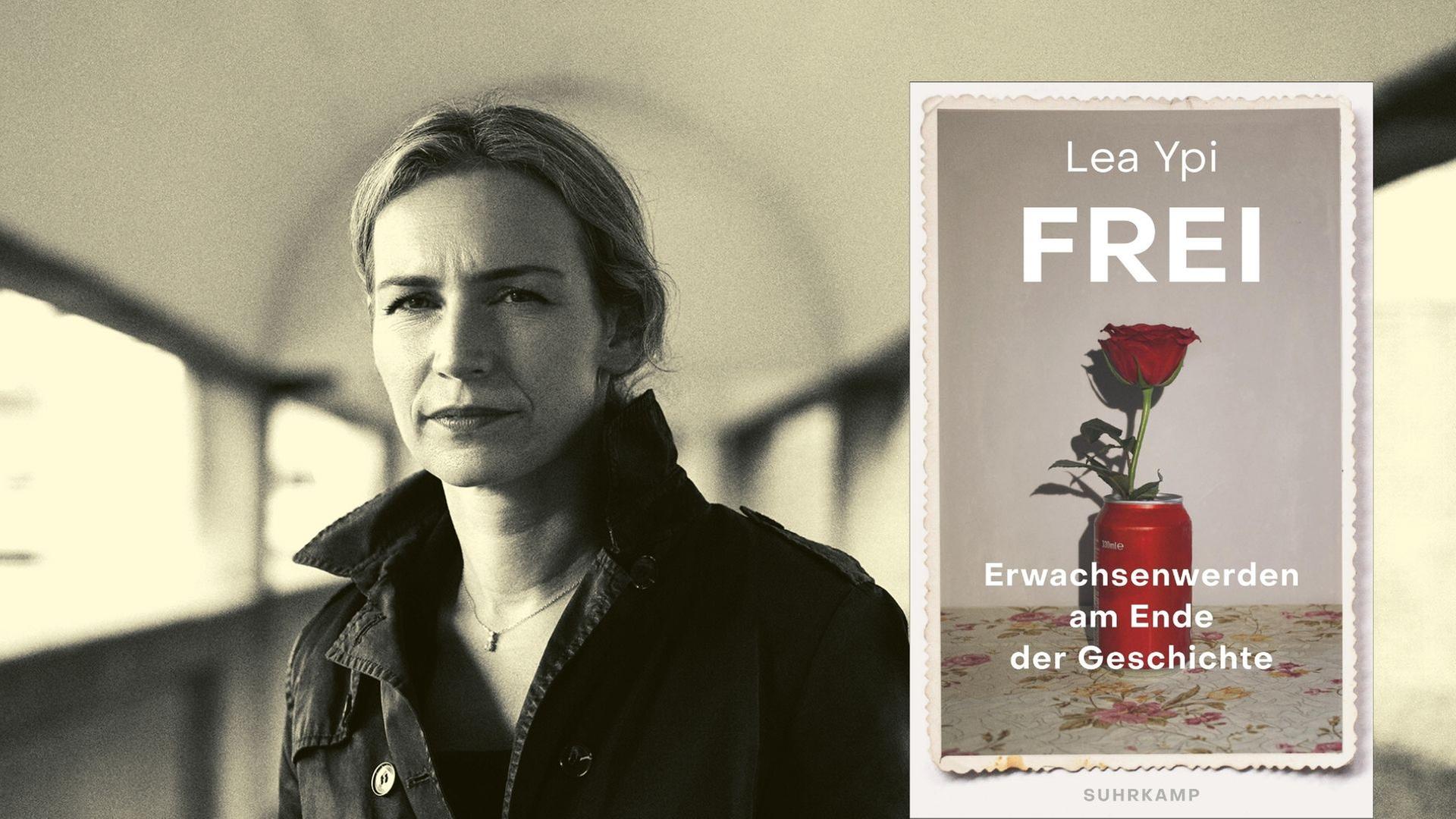

Lea Ypi: „Frei. Erwachsenwerden am Ende der Geschichte“

Aus dem Englischen von Eva Bonné

Suhrkamp Verlag, Berlin. 336 Seiten, 28 Euro.

Aus dem Englischen von Eva Bonné

Suhrkamp Verlag, Berlin. 336 Seiten, 28 Euro.