"Gott hat mir, wie soll ich sagen, das Bedürfnis nach dem Absoluten und den Sinn, den Instinkt für es gegeben, so wie er dem Stachelschwein die Stacheln und dem Elefanten seinen Rüssel gegeben hat. (…) Ich hätte ein Heiliger oder ein Wundertäter werden können. lch bin ein Schriftsteller geworden!"

Eine Berufung mit leicht resignativem Unterton: Schriftsteller ist das Letzte, Heiliger das Erstrebenswerte. Doch um ein Heiliger zu werden, benötigt man das Entgegenkommen seiner Umwelt. Es genügt nicht, dass man alle Exerzitien minutiös befolgt, die Vertreter der Amtskirche müssen das eigene Heilsprogramm schon unterstützen:

"Mein lieber Herr Pfarrer, (…) seitdem ich in den vielen Jahren täglich der Messe beiwohne, ist es mir, glaube ich, erst einmal passiert, einen Priester die Messe in einer solch unfassbaren Geschwindigkeit zelebrieren zu sehen. Heute Morgen zum Beispiel, an diesem schönen Fest der Auffindung der Gebeine des Protomärtyrers, habe ich wieder einmal gemerkt, dass zwischen dem ‚Suscipe, sancte pater‘ am Beginn des Offertoriums und dem ‚Orate, fratres‘ so wenig Zeit verstrich, dass selbst ein Engel nicht hätte folgen können. Die kanonischen Gebete vom Hosanna bis zum Vaterunser zogen wie Blitze an mir vorbei, und mein kleines Missale ist mir aus den Händen gefallen. Das Ergebnis: tiefe Entmutigung."

Hier wird ein Gottesdienst zu schnell, also profan vollzogen, "durchgezogen" könnte man fast sagen, und das ist einem Léon Bloy – Heiligen in spe – ein Gräuel. Er, der sich häufiger in Kirchen aufhält als die theologischen Fachleute, weiß es grundsätzlich besser. Sein Heilsprogramm, durchdrungen von tiefem Sendungsbewusstsein und einer unstillbaren Sehnsucht nach spirituellen Erlebnissen, kollidiert dabei immer wieder mit der kirchlichen Routine, die durchaus um die Abnutzungsgefahr ihrer Rituale weiß:

"Beichte um 11 beim Abbé Travet, der mir zögernd und stotternd rät, meine Kommunionen ‚nicht so eng aufeinanderfolgen zu lassen‘, was ich energisch zurückweise. Das ist die ganze Mittelmäßigkeit des heutigen Klerus"

Und die kann Léon Bloy am besten beurteilen! Ob für ihn ein Priester auf dem Fahrrad den Untergang des Christentums verkörpert, ob er die rigidesten Bußübungen als Heilsversprechung imaginiert – stets übertrifft die Dimension seines Erlebens und seiner Wünsche die aller anderen Menschen:

"Wenn es einen religiösen Orden gäbe, in dem man sich mit Knüppelschlägen behandelt, würde ich diesen wählen."

Jede Konversion ein Festtag

Natürlich ist das ein koketter Satz, der Satz eines "enfant terrible", das zu seiner Zeit fast nur öffentliche Ablehnung erfuhr und sich wie ein erfolgloser Kunst&Kultur-Bohémien durch jede nur mögliche Form der Überheblichkeit bei gleichzeitiger Herabwürdigung aller Mitmenschen in eine selbst gewählte Isolation begab. Und wo die soziale Kontrolle einer Gemeinschaft fehlt, beginnt der emotionale Glutkern den Verstand anzugreifen:

"Ja, es ist wahr, ich bin voller Hass, und das seit meiner Kindheit, und niemand hat die anderen Menschen auf so naive Weise geliebt, wie ich es getan habe. Aber ich hasse die Dinge, die Institutionen, die Gesetze der Welt. Ich hasse die Welt unendlich, und die Erfahrungen meines Lebens haben diese Leidenschaft nur noch angestachelt. Wer selbst unter den Christen könnte das begreifen?"

Wenige – zum Glück - muss man sagen, denn ein solcher Vertreter der Antimoderne wie Léon Bloy braucht nur zwei, drei Schritte, um vom Christentum in einer Barbarei zu landen, die zwar christlich dekoriert wäre, aber alles über Bord würfe, was die Moderne an Humanität gebracht hat. Skepsis und Toleranz zum Beispiel:

"1. Ich plädiere für die absolute Theokratie. (...) 2. Ich denke, dass die Kirche beide Schwerter, das spirituelle und das weltliche, fest in der Hand halten muss. (…) 3. Schließlich glaube ich, dass es eine Beleidigung der menschlichen Vernunft ist, diese so grundlegenden Prinzipien in Frage zu stellen."

Oder noch deutlicher:

"Alles, was nicht ausschließlich, bedingungslos, bis zum Letzten katholisch ist, muss in die Latrinen geworfen werden."

Es ist – der Rezensent gibt seine Befangenheit zu – schier unmöglich, solche Worte als bloße Meinungsäußerungen im intellektuellen Spiel zu lesen und nicht als Ausdruck eines fanatisierten Gemüts. Dass Hass die Literatur beflügeln kann, wissen wir und schauen darüber gnädig hinweg, solange diese Literatur Literatur bleibt, also ein eingehegter Bereich ohne Handlungsfolgen. Doch Léon Bloy schreibt nicht für Kalliope, die Muse von Dichtung, Wissenschaft und Philosophie, er schreibt auch nicht zum eigenen Zeitvertreib, noch zur Unterhaltung anderer:

"Die einfache Wahrheit, die aus allen meinen Büchern herausbricht, ist die, dass ich nur für Gott schreibe."

Und zwar als dessen Freischärler, der mit der Feder all jene niedermäht, die seinem Verständnis nach die Feinde Gottes sind: Alle laschen und lauen Festtags-Katholiken, die nicht täglich die Kommunion empfangen, vorrangig aber natürlich die christlichen Spalter des Protestantismus. Besonders schlimm scheint es in Dänemark zu sein, jenem Land, aus dem seine zum Katholizismus konvertierte Frau stammt:

"Was für ein Misthaufen! Was für eine Schande! Was für Torheiten! Und welcher Schmerz, wenn man an die armen, schutzlosen Seelen denkt, die in der Dunkelheit erwürgt werden! Es macht mich krank und betrübt mich oft bis zum Tod."

Das ist in seiner übertriebenen Empörung fast schon wieder komisch, und nach Hunderten von stellenweise höchst privaten Léon-Bloy-Gemüts-Testaten aus Briefen und Tagebüchern ist man geneigt, ihn für einen Louis de Funès der klerikalen Literatur zu halten. Der französische Komiker hätte jenen Typus des selbstverleugnenden Narzissten, der bei kleinstem Widerspruch zu explodieren droht, in Wahrheit aber aus der Unterwerfung seine Ich-Erhöhung bezieht – Louis de Funès hätte Léon Bloy hervorragend darstellen können! Für Bußweltmeister, die Demut mit Demutsprotzerei verwechseln, war der Katholizismus schon immer anfällig. Und selbst nach 1.260 Seiten Lektüre lässt sich heute kaum mehr nachvollziehen, wie es Bloy mehrfach gelang, Menschen durch seine Schriften für einen radikalen Katholizismus zu gewinnen. Für ihn war jede Konversion ein Festtag, lastete auf seinen Schultern doch ein historischer Auftrag:

"Luther hat Gott in ungefähr 400 Jahren mehrere hundert Millionen Seelen gestohlen. Es wird Zeit, dass er sie Ihm wieder zurückgibt."

Fast genauso gefährlich wie die Protestanten sind natürlich reformwillige Katholiken, die sich – Gott steh Rom bei! – verheiratete Priester vorstellen können:

Gehorsam als Spielart der Vernunft

"Ein Priester, der an eine Frau denkt, eine Frau begehrt und sich verheiraten möchte, ist ein schlechter Priester, ein schmutziger Priester, ein Verdammter, der weit unter den Schweinen steht, die im Übrigen sehr nützliche Tiere sind. Jeder Priester, der die Hochzeit verlangt, ist sicher bald ein Apostat, wenn er es nicht jetzt schon ist, und er verdiente es, bei lebendigem Leib verbrannt zu werden wie der niederträchtige Jan Hus, wenn die Bewahrer der Autorität ihre Hausaufgaben machen würden

Nein, Léon Bloy ist durchaus kein bloß kauziger Misanthrop, kein französischer Grantler mit lustigem Asterix-Bart, er schwelgt in Vernichtungsphantasien. "Das darf man doch wohl noch denken", würde eine Standardantwort des Wutbürgers von heute jetzt lauten, Ketzerverbrennung? "So what!" Das ist doch lang passé, man muss den Diskurs nach allen Seiten offenhalten. Dass der bislang kaum ins Deutsche übersetzte Traktateschreiber immer ein Lieblingsautor der konservativen Revolutionäre gewesen ist – man kennt ihn hierzulande praktisch nur aus den Schriften Ernst Jüngers und Carl Schmitts – weist allerdings die Richtung, warum das mächtige Konvolut "Diesseits von Gut und Böse" ausgerechnet jetzt auf den Geistesmarkt gekommen ist: Es erscheint zeitgemäß. Wem erscheint es zeitgemäß? Dem Autor … und das ist nicht Léon Bloy. Geschaffen hat diese postmoderne Collage nämlich der sich als Herausgeber bescheiden wegduckende Alexander Pschera, der allerdings viel mehr getan hat als ein gewöhnlicher Herausgeber, nämlich mit Bloy-Fragmenten ein Werk ganz eigener Handschrift komponiert. Herausgekommen ist dabei ein gemachter Bloy, kein vorgefundener. Er besteht aus drei großen Flächen "Welt", "Geist" und "Gott", die in insgesamt 9 Unterfelder wie beispielsweise "Moderne", "Schöpfung", "Kirche" zerfallen. Dazwischen verstecken sich noch mal knapp 140 Seiten aus Pscheras eigner Feder, nämlich die analytische Einordnung seines Schützlings, allerdings mit dem verklärten Auge des Bewunderers gesehen:

"Charakteristisch für Léon Bloy ist dabei auch, dass er sich nicht in kleinlichen Abrechnungen auf dem Niveau seiner Gegner verliert, sondern dass es ihm immer wieder gelingt, sich aus dem Grabenkampf der Polemik aufzuschwingen und in flammenden Lettern von der Wahrheit zu künden. Seine Texte erreichen in den guten Momenten eine Monumentalität, die an Granit erinnert."

Man könnte neudeutsch von einer ziemlich interessanten Framing-Herausforderung sprechen: Wie bringe ich diesen für die liberale Moderne rettungslos verlorenen Autor an den Mann? Pschera macht das intelligent. Er verleugnet die destruktive Aggressivität Bloys keineswegs, sondern versucht, sie durch den historischen Kontext des "Renouveau catholique" zu relativieren, jener in Frankreich virulenten Rückwärtsbewegung einer anti-intellektuellen Theologie der Nichthinterfragung, die sich im 19. Jahrhundert jeglicher Analyse religiöser Setzungen verweigerte:

"Der Renouveau catholique [ist] eine Bewegung des Absoluten. Die Werte, die hier verteidigt werden, gelten als fundamental, wesentlich und unabänderbar gesetzt. Ein Kompromiss ist nicht denkbar. Diese Kompromisslosigkeit überschreitet immer wieder die Grenze zur Polemik. Denn Zeichen des Kompromisses werden als Zeichen der Lüge verstanden."

Spräche man statt von "Polemik" von der "Grenze zum Fanatismus", die Bloy beständig überschreitet, wäre eine Gefahr benannt – doch das vermeidet Pschera tunlichst. "Polemik" klingt einfach harmloser in den Ohren des Publikums als religiöser Extremismus. Für Pschera steht außer Frage, dass man auch negative Wesenszüge Léon Bloys in Kauf nehmen muss, will man aus dessen schroffer Unzeitgemäßheit etwas für unsere Epoche gewinnen. Und das will dieses Buch durchaus. Es geht um die Wiederbelebung des Glaubens als Absolutum, als etwas vom Verstand grundsätzlich nicht Hinterfragbares. Was die Protestanten ständig tun, diese intellektuelle Zerpflückung religiöser Inhalte, darf die katholischen Kirche – gerade die von heute – keinesfalls nachahmen. Dafür fungiert Bloy als Kronzeuge, nur das zählt trotz aller inneren Widersprüche seiner Texte: Glaube erweist sich in Unterwerfung, katholischer Glaube heißt, sich einer niemals anzweifelbaren Hierarchie zu fügen. In zugespitzten Worten Léon Bloys:

"Man hat immer Recht, wenn man gehorcht, sonst wäre der Gehorsam absurd und nicht vernünftig, wie es der Apostel will, 'rationale obsequium'."

Wer will, dass Gehorsam als Spielart der Vernunft gilt, der muss jeder Hierarchie konzedieren, dass es keine Argumente gegen sie gibt. Sie ist allmächtig, absolut – und natürlich fehlerfrei. Solch totale Unterwerfung à la Bloy begründet sich recht simpel, fast kindlich:

"Alles, was geschieht, ist anbetungswürdig. Göttliche und menschliche Freiheit stimmen völlig überein. Seit aller Ewigkeit weiß Gott, dass der und der Mensch an dem und dem Tag aus freiem Entschluss eine notwendige Tat vollbringen wird."

Und Alexander Pschera bringt diese schicksalsergebene und antiaufklärerische Haltung auf einen wohlklingenden Begriff:

Ideal einer religiösen Gesellschaft

"Leon Bloy, so meine These, ist der Statthalter des Geistes des Gehorsams, und seine Bedeutung ist für diese Tradition eines sich begrenzt wissenden, demütigen, konstruktiven Denkens mit derjenigen Nietzsches für die Geschichte der Dekonstruktion und des Nihilismus vergleichbar. Beide stehen wie Dioskuren in der Kuppel der Jahrhundertwende."

Geschickt parallelisiert er damit seinen Schützling mit einer Nietzsche-Rezeption, die es geschafft hat, amoralischen Nihilismus als prickelnde Geistesspielart zu rechtfertigen, ohne ihre bewiesene zivilisationsgefährdende Anschlussfähigkeit im Politischen zu thematisieren. Ähnliches – nur unter umgekehrten Vorzeichen – schwebt Pschera mit Bloy vor: Der "Geist des Gehorsams", der aus sehr guten Gründen aus unserer Gesellschaft verschwand, soll rehabilitiert werden, das unhinterfragbar Absolute in die säkulare Gesellschaft zurückkehren und intolerantes Denken nicht als diskursschädlich gebannt, sondern durch seinen brennenden Einsatz rechtfertigt werden. Léon Bloy war ein Ausbund an Intoleranz. Einen Freund verstieß er, nachdem sich dieser bei einer Mahlzeit nicht bekreuzigt hatte. Der Brief an ihn endet mit den Worten:

"Ich gehöre nicht zu denen, die 'alle Meinungen respektieren', wie es in bürgerlichen Kreisen, zu denen Sie gehören, heißt. Oh nein ... Ich bin für die absolute Intoleranz, und mein Grundsatz lautet: 'Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich!' Es ist durchaus möglich, dass Sie trotz Ihrer Bereitschaft, mir zu helfen, ja sich aufzuopfern, in Wirklichkeit doch ein Feind sind."

Hier erkennt man mühelos die Attraktivität Léon Bloys für Carl Schmitt, es ist dasselbe manichäische Denken. Auch bei Bloys Evangelisten Pschera findet es sich:

"Die Welt steht immer unausweichlich unter einer Herrschaft: entweder unter der Herrschaft des Guten oder unter der Herrschaft des Bösen. Der moralische Raum ist nie neutral. Wir bekennen uns entweder zu einem Schöpfergott, oder wir bekennen uns nicht zu ihm, und dann überlassen wir uns selbst und die Welt der Herrschaft des Antichristen."

Für einen promovierten Philosophen, der kluge Bücher übers Internet geschrieben hat und im realen Leben Teilhaber einer weltzugewandten PR-Agentur ist, klingen solche Worte mehr nach Bekenntniszwang als nach freier geistiger Auseinandersetzung, selbst wenn sie nur die Aromen Léon Bloys nachschmecken wollten. Alexander Pschera publiziert jedoch auch in einer kleinen katholischen Postille namens "Die Tagespost", der man keinen Tort antut, wenn man sie offen reaktionär nennt. Das gleiche gilt für den Wiener Karolinger Verlag, in dessen "Bibliothek der Reaction" Pschera 2017 Bloy-Schriften ediert hat. Die Anschlussfähigkeit ins politische Rechtsaußen-Lager ist dabei ein hingenommener, allerdings unvermeidlicher Kollateralschaden: Jede auch nur halbgare intellektuelle Übung, einen "Geist des Gehorsams" wieder salonfähig zu machen, öffnet das Tor zu nationalistischen und faschistischen Herrschaftsphantasien. Pschera ist natürlich zu alert, um sich seine katholische Utopie von der politischen Rechten kapern zu lassen, die mit Unterwerfung viel, mit Glauben aber herzlich wenig im Sinn hat. Sein Framing macht Léon Bloy zu einem Heilssucher, nicht zu einem konservativen Revolutionär. War er das? Oder war er doch ganz anders? Man sollte einfach selbst lesen und dabei die Einordnung seines Herausgeberschöpfers ignorieren:

"Bloy ist durch eine Fügung des Schicksals zu einem ‚homme de lettres‘ geworden – eine Berufsbezeichnung, die er in seiner Korrespondenz immer nur dann verwendet, wenn er im kleinbürgerlichen Milieu Eindruck schinden will. Autor zu sein stellt für ihn keinen Wert dar."

Das nämlich ist komplett verkehrt und wird durch viele Textstellen widerlegt. Man kann diesen Mann auch so beschreiben: Kirchenfern geboren, als junger Mann anarchoradikaler Sozialist, dann nach der Konversion dasselbe in katholisch:

"Am Ende war mein glühender Sozialismus zweifelsohne – wie bei vielen anderen auch – nichts anderes als die weit entfernte, sehr unklare und sehr unbewusste Wahrnehmung des Ideals einer religiösen Gesellschaft."

Heroische Selbststilisierung

Zeitlebens trinkt und raucht er zuviel, so wie er sich in Gebetsräusche hineinsteigert – Sucht bleibt Sucht. Wo er Gehorsam für jeden fordert, gebricht es ihm an Selbstdisziplin. Priester müssen frauenlos bleiben – Léon Bloy allerdings lebt zeitweise mit einer Prostituierten zusammen, weil auch da eine schwarzweiße Dichotomie besteht:

"Es gibt für die Frau, die für diese Zeit und 'vorläufig' ein untergeordnetes Wesen ist, nur zwei Daseinsmöglichkeiten: die erhabene Mutterschaft oder die Existenz als Vergnügungsmittel, die reine oder die unreine Liebe. Mit anderen Worten: die Heiligkeit oder die Prostitution, Maria Magdalena davor oder Maria Magdalena danach."

Und was die angebliche künstlerische Bescheidenheit angeht: Er hasst alle Dichter, die einfluss- oder erfolgreicher sind als er selbst. Handelt es sich um Geistesverwandte wie den Belgier Joris-Karl Huysmans, wird diesen die Freundschaft entzogen. Die Verherrlichung der Armut maskiert nur Bloys Ablehnung von Erwerbsarbeit, er schnorrt und bettelt sich mit kriecherischem Hochmut durchs Leben, bei Metzgern, Weinhändlern, Geistlichen und schreckt auch nicht davor zurück, sich dem jüdischen Alphonse von Rothschild mit dem Verweis anzudienen, dieser wäre dann …

"… der Wohltäter des 'einzigen' katholischen Schriftstellers, der gegen eine ganze feindliche Presse, zu der er sich auf immer den Zugang versperrt hat, die Stimme erhob zur Verteidigung der israelitischen Rasse."

Um an anderer Stelle über ein Rothschild'sches Waldarreal zu notieren:

"Es ist eine Schande, dass so großartige Ländereien von Geldleihern besessen werden."

Man kann mit aberhundertfach belegen, dass es sich bei Léon Bloy um den Typus des gescheiterten Künstlers handelt, dessen Lebenshass materielle Gründe hat – bevorzugtes Hassobjekt: Vermieter! – und dessen einziger Ausweg in einer heroischen Selbststilisierung lag: Er, der Leidenskünstler, der ewig Verfemte, der zu Unrecht Verarmte, der sich bedeutungstrunken am eigenen Wort aus dem Sumpf zieht. Die Zeitgenossen sind darauf nicht reingefallen, wir sollten es auch nicht tun. Trotz manch belustigender Stelle und ein paar Dutzend geistvoller Aperçus bleibt der niederschmetternde, heutigen Wutbürgern verblüffend ähnliche Eindruck eines selbstbezogenen, kindischen Giftzwergs mit Allmachtsphantasien. Bei Matthes und Seitz hatte man immer mal wieder dunkel-raunende Bücher im Programm, die lockende Gefahr auszustrahlen schienen. Dieses hier ist zu dick, um gefährlich, und zu abstoßend, um verführerisch zu sein. Es schickt den seinem Grabe entstiegenen Léon Bloy zurück in den Limbus der Ignorierbarkeit. Wiedervorlage erst im nächsten Gottesstaat.

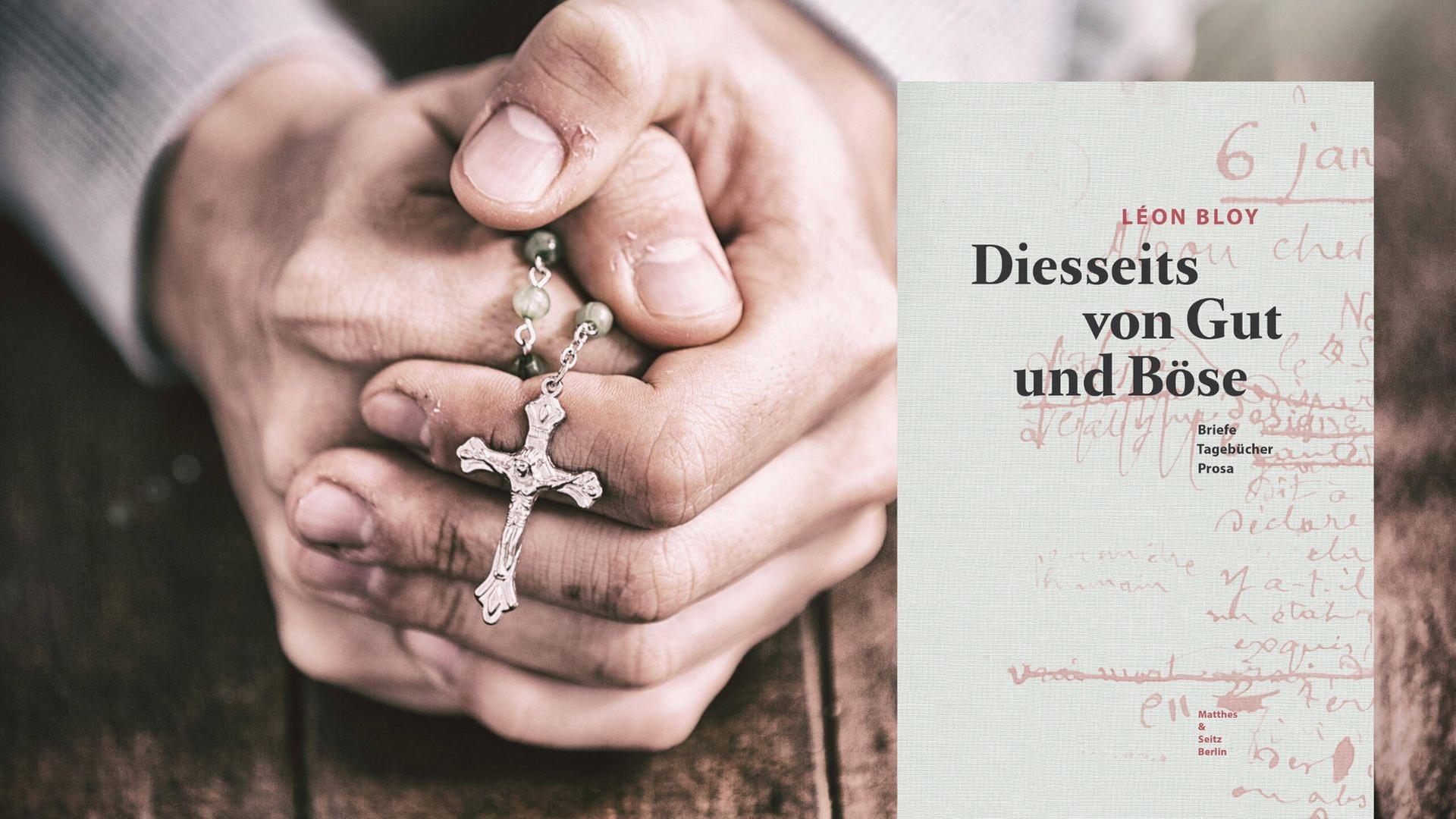

Léon Bloy: "Diesseits von Gut und Böse. Briefe, Tagebücher, Prosa"

Herausgegeben, übersetzt und mit Begleittexten von Alexander Pschera

Matthes & Seitz Verlag, Berlin. 1259 Seiten, 68 Euro.

Herausgegeben, übersetzt und mit Begleittexten von Alexander Pschera

Matthes & Seitz Verlag, Berlin. 1259 Seiten, 68 Euro.