Ihre Lebensgeschichte sei so komplex und schmerzhaft, dass sie keinen literarischen Stil benötige. Unordnung sei im Leben bereichernder als Exemplarisches und Linearität. Individuen würden im Chaos geboren, erklärt Maryse Condé in einem Interview über ihre Autobiografie "Das ungeschminkte Leben" halb ernst, halb augenzwinkernd. Humor und Ironie seien für sie die einzige Form, in der sie ihre zum Teil harten, traumatischen Erfahrungen erzählen könne, ohne in Selbstmitleid zu verfallen, sagt die schwarze Autorin in ihren Lebenserinnerungen über ihre Zeit in Afrika. Wo sie in den Sechzigern ein Jahrzehnt lang lebt und arbeitet. Und wo sie nach ihrer Herkunft und ihren afrikanischen Wurzeln sucht. Eine Suche, die die Autorin im Rückblick auf ihr Leben selbstironisch als tragikomische Reihe gescheiterter Liebesbeziehungen darstellt.

Als Maryse Boucolon kommt 1937 die jüngste von acht Geschwistern in Point-à-Pitre auf Guadeloupe, einer Insel der Kleinen Antillen, zur Welt.

"Meine Eltern bildeten die Keimzelle des Kleinbürgertums und nannten sich vermessen ‚Les Grands Nègres‘. (…) Jeanne Quidal, meine Mutter, war die uneheliche Tochter der Mulattin und Analphabetin Victoire, die nie Französisch lernte. Nachdem sie schon sehr jung Schande und Erniedrigung hatte erfahren müssen, verdingte sie sich bei ‚einheimischen‘ Weißen, die im realen Leben Wachter hießen. Auguste Boucolon, mein Vater, ebenfalls ein Bastard, wurde zum Vollwaisen, als seine arme Mutter ein Opfer der Flammen wurde, die ihre Hütte niederbrannten. Die Wachters erlaubten meiner Mutter, am Privatunterricht ihres Sohnes teilzunehmen, daher war sie für ein Mädchen ihrer Hautfarbe ‚ungewöhnlich gebildet‘ und wurde eine der ersten schwarzen Lehrerinnen ihrer Generation. Mein Vater erhielt als Waise und ‚Ziehsohn der Nation‘ eine Reihe von Stipendien und hatte ebenfalls einen für seine Zeit selten hohen Bildungsstand. Am Ende gründete er eine kleine Bank (…). Nach ihrer Heirat waren Jeanne und Auguste das erste schwarze Paar, das sich ein Auto leisten konnte, (…) ein zweistöckiges Haus (…) bauen ließ und die Ferien ‚zur Luftveränderung‘ am Flüsschen Sarcelles in Goyave verbrachte (…).Im Vollgefühl ihres Erfolges war ihnen nichts gut genug, und sie erzogen uns, meine sieben Geschwister und mich, in Verachtung und Unkenntnis über die Gesellschaft, die uns umgab.

Als Jüngste dieser großen Geschwisterschar wurde ich besonders verhätschelt. Alle waren sich einig, dass mich eine außergewöhnliche Zukunft erwartete. Ich wollte das gerne glauben."

Auf der Suche nach der verlorenen Heimat

Maryse ist eines der ganz wenigen Mädchen aus Guadeloupe, die sich für das Studium an einer französischen Elitehochschule bewerben. Als sie mit 16 Jahren zum Studium nach Paris geht, wird sie wegen ihrer schwarzen Hautfarbe diskriminiert. Sie sehnt sich nach ihrer Heimat.

Es ist daher kein Zufall, dass ihre erste Liebe auf einen Haitianer, einen Nachbarn von den heimatlichen Antillen, fällt. Als sie schwanger wird, geht Jean Dominique zurück nach Haiti. Kurz nach der Geburt von Denis stirbt zudem noch ihre Mutter in Guadeloupe. Auch von ihren in Paris lebenden Schwestern fühlt sie sich im Stich gelassen.

Die allein gelassene junge Mutter hofft, durch eine Heirat quasi jungfräulich und wieder gesellschaftsfähig zu werden. 1958 heiratet Maryse den Schauspieler Mamadou Condé. Er stammt aus Guinea, dem ersten Staat der ehemaligen französischen Kolonien auf dem schwarzen Kontinent, der die Unabhängigkeit erklärt. Doch ihre Ehe mit dem "Afrikaner" ist von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Maryse verwechselt Liebe mit politischer Vision und Leidenschaft mit Revolution. Die beiden halten es nicht miteinander aus. Maryse Condé will alleine nach Afrika. Sie nimmt eine Stelle als Französischlehrerin am Collège von Bingerville an der Elfenbeinküste an. Gerade einmal zwanzigjährig und erneut schwanger, besteigt sie mit ihrem Sohn einen Passagierdampfer ins "gelobte Land".

"Mein erster Kontakt mit Afrika war keineswegs Liebe auf den ersten Blick. Im Gegensatz zu den westlichen Besuchern, die sich dort so wohlfühlen, beeindruckten mich weder die Düfte noch die Farben. Ich war bestürzt über das Elend in der Menschenmenge. Auf der nackten Erde sitzend, stellten Frauen mit abgemagerten Gesichtern ihre Zwillinge, Drillinge, Vierlinge zur Schau. Beinlose Krüppel rutschten auf dem Hosenboden. Einarmige streckten einem die Stummel entgegen. Alle möglichen Versehrten und Bettler fuchtelten wild mit ihren fordernden Händen. Im Kontrast dazu sah man blitzsaubere, gut gekleidete Weiße am Steuer ihrer Autos. An einer Ecke stieß ich zufällig auf einen Markt, der von Dreck starrte. Es herrschte ein scheußlicher Gestank. Wolken von Fliegen surrten um farblose Fische und violette blutige Fleischstücke."

Das Politische spiegelt sich im Privaten und umgekehrt

Überrascht muss Condé feststellen, dass die Antillaner auch im Mutterland Afrika nicht wohl gelitten sind. Die "verwestlichten" Schwestern und Brüder aus der Karibik gelten bei den Afrikanern als überheblich. Als 1960 ihre erste Tochter Sylvie-Anne geboren wird, will sie sie dem Vater nicht vorenthalten. Condé fliegt mit den Kindern in den Ferien zu Mamadou Condé nach Guinea.

Guinea habe ihr das Tor zu Afrika geöffnet, erklärt sie ironisch. Hier begegnet sie zum ersten Mal dem schwarzen Islam. Und einem Zerrbild des "afrikanischen Sozialismus". In Guinea habe sie begriffen, was das Wort "Unterentwicklung" bedeute. Dort sei sie Zeugin der Arroganz der Besitzenden und der Not der Schwachen geworden, rekapituliert Condé.

Das Private spiegelt in Condés Biografie immer auch das Politische. Und das Politische spielt stets unmittelbar hinein ins Private. Politisches und Privates sind in ihrer Autobiografie – wie in sämtlichen fiktiven Texten der Autorin – unauflösbar miteinander verknüpft. Alles, was sie schreibt, weist gleichzeitig in zwei Richtungen. Die Suche nach politischen Visionen ist daher immer auch eine Suche nach dem Traum von sich selbst. Und umgekehrt.

Condé entschließt sich, den Rest der Ferien in Paris zu verbringen. Und begegnet dort ihrer zweiten haitianischen Leidenschaft. Im Gegensatz zur ersten "intellektuellen" Liebe zum Haitianer Jean Dominique ist ihre Liebe zu Jacque von ausgeprägter Sinnlichkeit geprägt.

"Diesmal war es keine edle intellektuelle Liebe. Es war ein hungriger Dialog der Körper. (…) Wir liebten uns, das war alles. Erst in der Nacht gingen wir vor die Tür, ins ‚Élysée Matignon‘ oder in die ‚Cabane Cubaine‘. Wenn ich sage, dass Jacques sehr gerne tanzte, ist das noch weit von der Realität entfernt. Er tanzte mit dem Feuer, der Leidenschaft, der Wut, die er in den Liebesakt legte. Es war die hohe Zeit der Afrokubaner: Mambo, Cha-Cha-Cha. Celia Cruz und La Sonora Matancera, das Orquesta Aragon waren die Könige. (...) Plötzlich verstand ich, dass Jacques mit seinem Körper in einer Freiheit umging, die man mir grausam geraubt hatte. (...) Wir blieben stets bis in die frühen Morgenstunden in den Tanzbars. Wenn wir wieder an die frische Luft kamen, war Paris violett, und die Sarakollé-Straßenkehrer tänzelten mit Neonschürzen bekleidet durch die Straßen. Wir tauchten ab in die erste von heimkehrenden Nachtschwärmern besetzte Metro, kehrten zurück in die Cité Universitaire und schlossen uns wieder ein. (...)"

Nach wenigen Wochen fliegt sie Hals über Kopf wieder nach Guinea zu Mamadou Condé. Während ihr Mann erneut nach Paris geht, um sein Schauspielstudium zu beenden, arbeitet sie als Französischlehrerin am Collège de Filles von Bellevue. 1961 bringt sie ihre zweite Tochter Aïcha zur Welt. Ihre Integration in die afrikanische Gesellschaft scheitert auch an Äußerlichkeiten. Sie trägt keine Boubous, das traditionelle Übergewand, sondern Hosen, weigert sich, ihren Afro gegen Zöpfchen einzutauschen und lernt keine der Landessprachen wie Malinké, Soussou oder Fulfulde.

Mama Afrika

Wirklich begeistern kann Condé sich für Afrika erst, als sie die Schriften des Schriftstellers und Politikers Aimé Césaire für sich entdeckt. Sie identifiziert sich mit der Négritude-Bewegung, die schwarze Selbstbestimmung und Unabhängigkeit von den Kolonialmächten propagiert. Condé wird überzeugte Marxistin. Und pflegt Kontakte zu afrikanischen Revolutionären, darunter Mario de Andrade, Führer der angolanischen Befreiungsbewegung, und Hamical Cabral, Gründer der Partei, die sich für die Unabhängigkeit von Guinea-Bissau und den Kapverdischen Inseln einsetzt.

Im krassen Gegensatz zur politischen Vision steht die ernüchternde Realität der afrikanischen sozialistischen Revolution in Guinea. Der Alltag der Familie Condé wird von Versorgungsengpässen bestimmt. Außerdem treibt das korrupte System absurde Blüten. Mamadou Condé wird nach seiner Rückkehr aus Paris zum Direktor des Nationaltheaters ernannt. Er soll "Theaterwochen" organisieren. Doch ohne jegliches Budget. Die traurige Wahrheit ist: Mamadou Condé ist ein schlechter Ehemann und mäßiger Schauspieler. Und die "sozialistische Revolution" Guineas unter Präsident Sékou Touré erweist sich als miserables Bühnenstück.

"Von der Terrasse meiner Wohnung in Boulbinet beobachtete ich jeden Tag ein erstaunliches Schauspiel. Um 17.30 Uhr fuhr Präsident Sékou Touré ohne Kopfbedeckung, schön wie ein Gestirn in seinem langen weißen Boubou, am Meer entlang, er selbst am Steuer seines Mercedes 280 SL ohne Verdeck. Die Fischer spendeten Beifall, ließen ihre Netze im Sand liegen, um sich am Straßenrand zu drängeln. Offenbar war das nur für mich ein trauriger Anblick, dieser Gegensatz zwischen dem allmächtigen Mann und seinen armen ausgehungerten und zerlumpten Untertanen, die ihm applaudierten.

‚Welch schönes Beispiel für Demokratie!‘, wiederholten Yolande und Louis unermüdlich.

‚Er hat keine Leibwächter!‘, überbot mein Freund Sékou Kaba sie noch.

‚Welch schönes Beispiel für Demokratie!‘, wiederholten Yolande und Louis unermüdlich.

‚Er hat keine Leibwächter!‘, überbot mein Freund Sékou Kaba sie noch.

Bekanntlich war Guinea das einzige französischsprachige Land in Afrika, das sich seiner sozialistischen Revolution rühmte. Die Wohlhabenden fuhren keine französischen Autos mehr, sondern Škodas oder Wolgas. Die Glücklichen, die für ihre Ferien ins Ausland flogen, bestiegen eine Iljuschin 18 oder eine Tupolev. In jedem Stadtviertel befand sich ein Staatsladen, man war gezwungen, dort einzukaufen, denn der Privathandel war abgeschafft. Diese Staatsläden hatten ständig Versorgungsengpässe. (...) Heremakhonon heißt auf Malinké: ‚Warte auf das Glück‘. Es war der Name des Staatsladens im Stadtviertel Boulbinet. Er war immer leer. Alle Antworten der Verkäuferinnen begannen mit: ‚Morgen‘, wie eine nie erfüllte Hoffnung.

‚Morgen gibt es Öl!‘

‚Morgen gibt es Tomaten!‘

‚Morgen gibt es Sardinen!‘

‚Morgen gibt es Reis!‘"

‚Morgen gibt es Tomaten!‘

‚Morgen gibt es Sardinen!‘

‚Morgen gibt es Reis!‘"

Guinea entwickelt sich unter Sékou Touré immer mehr zum Terrorregime. Nach der Geburt ihrer dritten Tochter Leїla 1963 sieht sich die vierfache Mutter gezwungen, das Land zu verlassen.

Sie folgt einer Einladung nach Ghana. Die Versorgungslage in dem seit 1957 von Großbritannien unabhängigen, von Afroamerikanern geprägten Land ist deutlich besser. Doch hier wird die alleinerziehende Mutter Opfer einer anderen Form von Willkür. Der sexuellen Willkür der Männer. Bis Condé eine Stelle als Französischlehrerin im "Winneba Ideological Institute" antritt. In der Kaderschmiede will Präsident Kwame Nkrumah die glühendsten Mitglieder der afrikanischen nationalistischen Bewegungen zusammenbringen, damit sie die Ideale der Afrikanischen Einheit lehren und verbreiten. Berühmte Revolutionäre wie Malcolm X und Che Guevarra folgen seiner Einladung. Doch Condé fühlt sich auch hier im "Afrika der Mächtigen" nicht am Platz. Ihre Enttäuschung ist groß, weil sie erkennen muss: Sogar die politische Vision der Négritude bleibt ein unerfüllbarer Traum. Der schwarze Kontinent wird niemals eine Einheit. Denn Afrika ist ein aus mannigfaltigen Ländern, vielfältigen Zivilisationen und Gesellschaften zusammengesetztes Mosaik.

Feudales Afrika und afrikanischer Sozialismus

Ihre Freunde geben ihr schmunzelnd den Rat: "Was Du brauchst, ist ein Liebhaber!" Condé findet ihn in Kwame Aidoo. Ihre neue afrikanische Liebe hat in Oxford studiert. Der Anwalt steht für die demokratischen Werte und bewundert John F. Kennedy, Gandhi und Nehru. Condé liebt ihn wegen seiner Intelligenz und Kultiviertheit, aber auch wegen seiner feudalen Herkunft. Er entstammt der traditionellen Königsfamilie des kleinen Reichs von Ajumako östlich von Accra.

"Ich liebte die einzigartige Anlage der Rundhütten, die mit Motiven aus getrocknetem Lehm geschmückt waren. Bei Einbruch der Nacht hoben die Frauen in der tiefschwarzen Dunkelheit ihre dreifachen Röcke und tanzten wie Furien über den Dorfplatz. Ihre Schatten zeichneten sich auf den vom Schimmer einiger Fackeln beleuchteten Fassaden ab. (…) der Souverän und Vater von Kwame (…) Kweku Aidoo, der für seine Grausamkeit und seine Exzesse bekannte Souverän, (…) trotzte (…) den Ahnen, indem er sich eine weitere Frau nehmen wollte, obwohl er bereits zwanzig Gattinnen besaß. Seine Wahl war auf eine elfjährige Jungfrau gefallen (…)

Ich (…) versuchte (…), die Symbolik und die komplizierten Abläufe in den präkolonialen Gesellschaften zu verstehen. Ich las (…) von den einstigen schrecklichen Menschenopfern der Ashanti. (…) Wenn ihr Kaiser, der Asantehene, starb, wurden Hunderte Männer und Frauen hingerichtet oder lebendig begraben. (…) Kwame (…) reagierte erstaunlich kühl: »Red nicht wie die Engländer, die so etwas nicht verstehen können. Das waren Sklaven, sie wünschten sich nichts anderes, als ihrem Herrn in den Tod zu folgen. (…)«"

Auch privat verhält sich Kwame wie ein "Feudaler". Condés Kinder werden im Untergeschoss geradezu wie Sklaven gefangen gehalten und dürfen das Erdgeschoss mit Wohnzimmer nicht betreten. Von Condé erwartet Kwame, dass sie sich ihm zuliebe von ihren Kindern trennt, damit sie ihm exklusiv einen Stammhalter schenkt. Als er und Mamadou Condé aufeinandertreffen, begegnen sich zweimal Afrika: In Kwame und Condé stehen sich ein Mann adeliger Geburt und ein Plebejer gegenüber.

Die Liebe zu Kwame und Begegnung mit dem "feudalen" Afrika öffnet Condé die Augen: Die afrikanischen Revolutionäre hätten ihr Land und seine präkoloniale Vergangenheit nach modernen, westlich geprägten Vorstellungen wie Gleichberechtigung, Toleranz und Gerechtigkeit beurteilt. Statt Afrika als Ganzes mit all seinen Gegensätzen und Widersprüchen anzunehmen und wertzuschätzen. Die Vertreter der Négritude hingegen hätten ihren Idealismus übertrieben und lediglich die untergegangenen Schönheiten bewahren wollen. Condé muss ihrem Freund Hamilcar Cabral Recht geben:

"‘Der Ausdruck "afrikanischer Sozialismus" ist widersinnig!‘, tönte er in einem Kreis skeptischer Zuhörer. ‚Der Sozialismus ist eine politische Konstruktion, die auf die Abschaffung von Privilegien und die Errichtung der klassenlosen Gesellschaft abzielt. Aber die Abläufe in afrikanischen Gesellschaften basieren traditionell auf Unterschieden, auf akzeptierten Ungleichheiten.‘"

Liebe überwindet Grenzen, Leben bedeutet Vielfalt

Condé kann sich weder von ihrer fatalen Liebe zu Kwame noch zu Afrika lösen. Bis sie aus Ghana überraschend ausgewiesen wird. Als sie beim Abflug nach London die letzten Fotos ihrer Eltern und Geschwister verliert, hat sie das Gefühl, Afrika habe ihre komplette Identität zerstört: Afrika habe sie zurückgestoßen, ihr den Liebsten genommen, und mit den Erinnerungsstücken auch noch ihrer Vergangenheit beraubt.

In London erlebt Condé einmal mehr Rassismus und Diskriminierung. Sie kehrt, sobald es geht, nach Ghana zurück. Wo Kwame ihr verkündet, er werde eine andere heiraten. Also zieht sie zu Freunden in den Senegal. Wo sie als Lehrerin in einer Schule in Kaolack den britischen Kollegen Richard kennenlernt. Richard wird ihr heutiger Ehemann und Übersetzer.

"Er war es, der mein Leben veränderte. Er brachte mich nach Europa und später nach Guadeloupe zurück. Wir sollten gemeinsam Amerika entdecken. (...) Und vor allem habe ich es ihm zu verdanken, dass ich meine Schriftstellerkarriere begann. (…) So konnte ich Afrika endlich zähmen (...). Es sollte nur mehr den Stoff für unzählige Geschichten abgeben."

Ironie des Schicksals: Nach all ihren unglücklichen Liebesbeziehungen zu Afrikanern, nach ihrer gescheiterten Liebe zu Afrika und dem unerfüllten Traum der Négritude von politischer und kultureller Unabhängigkeit wird ausgerechnet ein Vertreter der "feindlichen" Kolonialmächte zu ihrer Lebensliebe. Ihre Liebe hält, was sie nicht verspricht. Liebe überwindet Grenzen. Liebe kümmert sich nicht um verschiedene Hautfarbe, soziale Herkunft, Kultur oder Politik. Leben bedeutet, sich auszutauschen.

Condés afrikanische Lebens- und Liebesgeschichten überlagern und spiegeln einander in ihrer vielschichtigen Autobiografie. Die Autorin knüpft in "Das ungeschminkte Leben" an die karibische Erzähltradition an, in der sich vielfältige Stimmen und unterschiedliche Perspektiven miteinander mischen. Ihre Heimat Guadeloupe ist eine multi-ethnische Gesellschaft aus Schwarzen und Weißen, Mulatten, Chinesen und Indern. Vielleicht sei der Vorteil von kolonialisierten Menschen ihr Wissen darum, dass gerade die Vielfalt sie ausmache. Sie müsse all das mischen, um sich selbst auszudrücken, so Condé in einem Interview. Sie sehe keinen Widerspruch darin, sondern eine Art von Komplexität.

Auch in ihrer Autobiografie "Das ungeschminkte Leben" beschränkt sich die Autorin nicht auf ihre eigene Perspektive. Sondern versucht, über systematischen Blickwechsel – in Diskussionen mit Freunden oder über die Wiedergabe anderer politischer Ansätze – auch andere Sichtweisen zu Wort kommen zu lassen. Widersprüche und Gegensätze löst sie ganz bewusst nicht auf, unterschiedliche Meinungen lässt sie gleichberechtigt nebeneinander stehen. Dadurch überlagern sich mehrere Perspektiven, Erzählebenen und Bedeutungsschichten zu einer komplexen "vielfarbigen" Textur. Ihre polyphone Erzähltechnik erweist sich damit als genialer literarischer Kunstgriff: authentische persönliche Ausdrucksform und politische Botschaft in einem. Condé zeigt in ihrer anregenden Autobiografie "Das ungeschminkte Leben" vor allem eins: Die einzige Vision mit Zukunft ist gegenseitige Bereicherung durch ein Leben in Vielfalt.

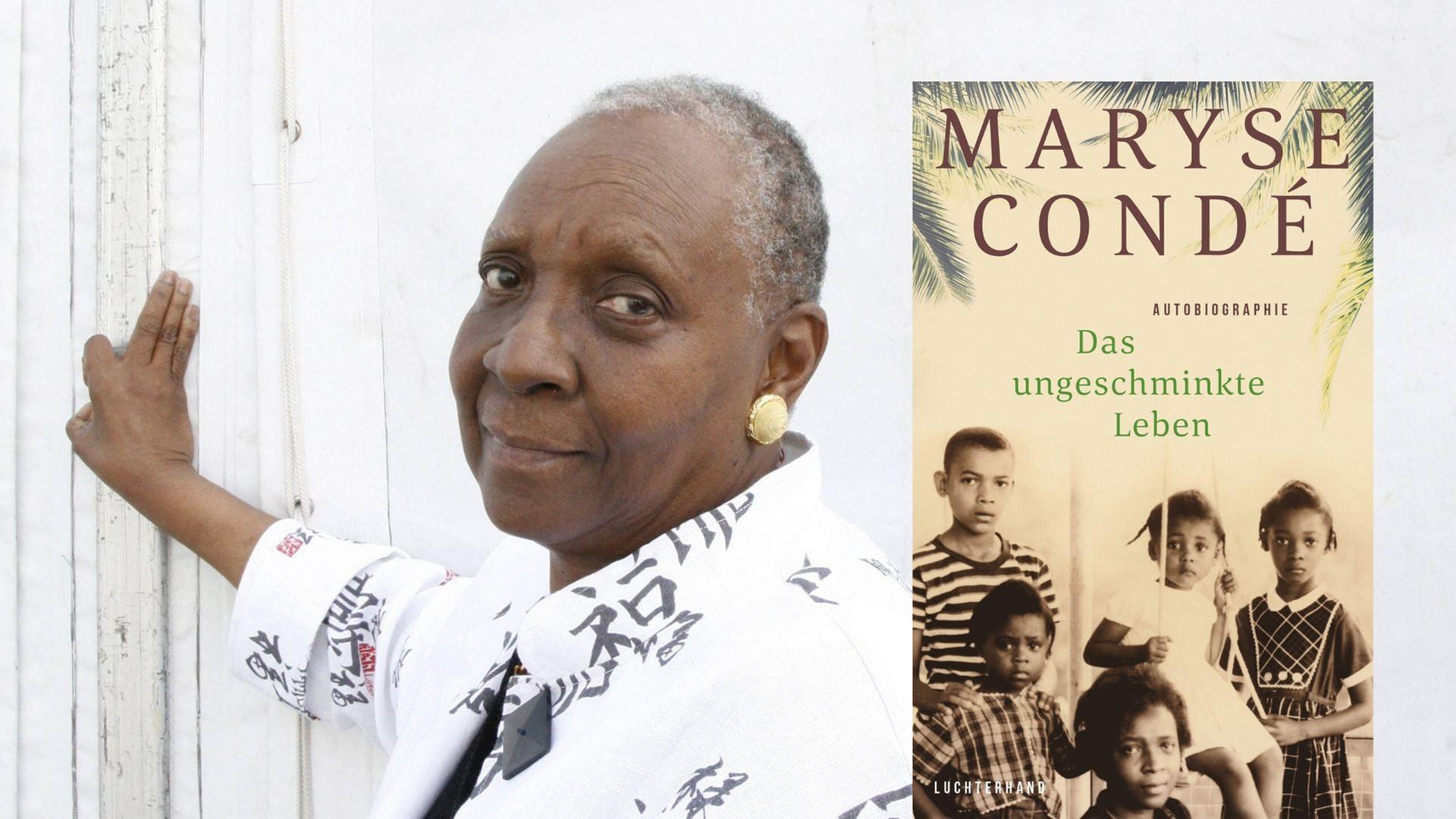

Maryse Condé: "Das ungeschminkte Leben. Autobiographie"

aus dem Französischen von Beate Thill

Luchterhand Verlag, München. 304 Seiten, 22 Euro.

aus dem Französischen von Beate Thill

Luchterhand Verlag, München. 304 Seiten, 22 Euro.