Andreas Main: Es geht hier und heute um eine Haltung zum Leben, die keinen guten Ruf hat, die auch kaum eine Lobby hat. Wie hört sich das schon an, wenn jemand sagt: "Ich bin ein Fatalist." Schicksalsergeben und passiv - das verbinden wohl die meisten mit Fatalismus. Matthias Drobinski setzt dem etwas entgegen. Ein kleines Buch mit dem Titel "Lob des Fatalismus". Matthias Drobinski erhebt nicht den Anspruch, alle philosophischen und theologischen Gedanken über den Fatalismus wissenschaftlich oder umfassend in den Griff zu kriegen. Er legt einfach einen kleinen Essay vor, nicht mehr und nicht weniger. Drobinski ist Jahrgang 1964, hat katholische Theologie, Geschichte und Germanistik studiert, ist Redakteur der Süddeutschen Zeitung, und zwar im Ressort "Meinungen" sowie zuständig für Kirchen und Religionsgemeinschaften. Er ist uns nun in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München zugeschaltet. Ein Gespräch, das wir vor der Ausstrahlung aufzeichnen. Herr Drobinski, schön, dass Sie da sind, guten Morgen.

Matthias Drobinski: Ja, hallo, guten Morgen.

Main: Herr Drobinski, fangen wir mal im Ausschlussverfahren an: Welche Formen von Fatalismus, welches Fatalismus-Verständnis mögen Sie nicht?

Drobinski: Ja, zum Beispiel das, bevor ich hierherkomme, einfach zu sagen: "Ich werde es schon finden." Also, das mache ich nicht, sondern dann weiß ich sicher, ich verlaufe mich. Sicher mag ich auch nicht Ärzte, die das Skalpell ansetzen und sagen: "Wird schon gutgehen." Oder Leute, die in der Terrorfahndung sind und sagen: "Ach, ich mache jetzt frei, und ob der weiterläuft oder nicht, das ist mir auch egal." Also, in diesem Sinne ist Fatalismus nicht Wurschtigkeit und nicht irgendwie ein reines "ach, ich interessiere mich nicht dafür" und "das wird schon irgendwie laufen".

"Fatalismus ist als Herrschafts-Instrument missbraucht worden"

Main: Es gibt auch einen Missbrauch des Fatalismus. Wie äußert der sich auf politischer Ebene?

Drobinski: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen hat der Fatalismus - wie Sie ja gesagt haben - auch einen schlechten Ruf. Er ist natürlich oft als Instrument missbraucht worden, wird es auch heute noch: als Einstellung, na ja, man kann ja eh nichts ändern, als Instrument der Herrschenden, bleib du bei deinen Leisten, lehne dich nicht auf, schaue, dass du nicht dein Leben in die Hand nimmst, sondern dass andere irgendwie das gefälligst für dich machen. Also, in diesem Sinn ist es natürlich immer auch ein Instrument autoritärer Herrschaftsausübung gewesen. Und das ist ja auch das, was die Aufklärer zum Beispiel bekämpft haben, also gesagt haben: "Diese Form des Fatalismus - die wollen wir nicht!"

"Selbstoptimierungswahn"

Main: Und jetzt mal positiv gedreht: Warum braucht es jemanden, der sich mal dranmacht und den Fatalismus belobigt?

Drobinski: Ja, ich glaube, dass heute das Pendel in die andere Richtung ausschlägt, dass heute aus dem "Ich kann mein Leben in die Hand nehmen" ein "Ich muss mein Leben in die Hand nehmen, und zwar egal wie; ich muss immer die Zügel in der Hand halten, ich muss immer schauen, dass ich die Kontrolle über mein Leben habe. Also, da hat sich etwas auch ins etwas Ungesundes hin auch gedreht.

Main: Sie nennen das Selbstoptimierungswahn.

Drobinski: Das ist ein Selbstoptimierungswahn. Also, ich muss immer optimal sein. Ich muss immer die Dinge organisieren, planen, ich muss mich selber immer optimieren. Also, ich darf nie unvollständig sein. Und da sage ich, da hilft diese Tugend einfach, ja, man kann nicht alles optimieren, man kann nicht vollständig werden, sondern man muss im Leben auch lernen, Dinge auf sich zukommen zu lassen. Man muss auch lernen zu sagen: Okay, ab hier kann ich nichts mehr tun und ich gebe den Fall an entweder die höheren Mächte oder an die Zukunft ab. Und ich warte mal, was da passiert.

Die Idee zu dem Buch speist sich aus zwei Quellen. Die eine Quelle ist: Ich war im Kino, habe den Film "Bridge of Spies" von Steven Spielberg gesehen. Da geht es eigentlich um einen aufrechten amerikanischen Anwalt, der einen russischen Spion raushaut. Aber am spannendsten in diesem Film fand ich diesen russischen Spion. Denn dessen Leben war im Grunde nichts mehr wert. Die Amerikaner hatten ihn geschnappt, wollten ihn auf den elektrischen Stuhl bringen. Dann wurde er da begnadigt und nach Russland ausgeliefert. Die Russen hatten offenbar auch nichts Gutes mit ihm vor. Denn Verräter oder Leute, die sich erwischen ließen, die waren auch schnell im Gulag in Sibirien. Dieses Menschlein im Grunde, das so zwischen den Atommächten hin und her geworfen wurde, den fragte der Anwalt immer: "Machen Sie sich denn gar keine Sorgen?" Und der antwortete: "Was würde das denn helfen?" Und das finde ich genau den Fatalismus, den es mehr braucht.

Es gibt einen Punkt, wo dieses ganze Grübeln, sich Sorgen machen, es muss alles, auch selbst dann, wenn es keinen Sinn mehr hat, doch irgendwie halten, wo man sagen kann: "Was würde das jetzt helfen?"

"Misstrauen gegenüber Ratgebern"

Main: Auch, wenn Sie immer wieder betonen, Ihr Essay sei kein Ratgeber, Sie wollen uns schon den Rat geben, das zu akzeptieren, was sich nicht ändern lässt und letztlich gelassener zu werden. Warum sind Sie kein Ratgeber?

Drobinski: Ja, weil ich so ein gewisses Misstrauen gegenüber den Leuten habe, die Rezepte haben, also, die sagen: "Mach das und das und das, dann passiert das und das und das!" Oder auch letztlich sind viele dieser Ratgeber ja genau auf der Schiene, die ich kritisiere, nämlich zu sagen: "Du musst dies und jenes tun. Du musst dir diese und jene Einstellung zulegen, dann wird dein Leben besser, dann optimierst du dich, dann kriegst du Dinge besser hin, dann wirst du im Grunde geschmeidiger, kompatibler zu dieser Gesellschaft, zu deiner Umwelt." Bis zu einem gewissen Grad ist das wichtig.

Menschen, die völlig inkompatibel gegenüber ihrer Umwelt sind, sind auch nicht sehr angenehm. Aber ich glaube, dass dieser Form von Ratgeber im Grunde so ein Antiratgeber entgegengesetzt gehört, der sagt: "Leute, lasst doch mal das alles irgendwie sein! Und ihr könnt euch nicht zu optimalen Wesen machen! Im Gegenteil, das ist ja … es ist menschenungerecht. Es ist eigentlich was Unmenschliches. Lernt, dass auch in dieser Gesellschaft, auch in dieser modernen Gesellschaft, wo wir Gott sei Dank gelernt haben, unser Leben in die Hand zu nehmen, es zunehmend Situationen gibt, in denen wir das nicht können, in denen wir einfach das Vertrauen haben müssen, es wird schon irgendwie gutgehen!" Also, die klassischen Kölner Weisheiten - "Et hät schon immer jot jegange", also das …

Main: Na, das war jetzt nicht präzise ausgesprochen.

Drobinski: Das war jetzt … das kann ich nicht, nein. Ich …

Main: Wo kommen Sie her?

Drobinski: … komme aus Hessen und meine Eltern sind im Ruhrgebiet groß geworden. Das ist doch noch ein Stückchen weg von Köln, aber …

Main: Aber die Idee haben wir verstanden.

Drobinski: Ja. Die Idee, glaube ich, ist übersetzbar, ja.

"Ich bin Teilzeitfatalist"

Main: Wie schaffen Sie es persönlich, eine Spur Fatalismus zuzulassen für sich und sich zu lösen von dem Anspruch, immer alles fest im Griff haben zu müssen?

Drobinski: Also, ich bin da ja auch eher so ein Teilzeitfatalist. Also, ich neige auch natürlich dazu, Dinge zu planen und habe einen Beruf … also, wir haben beide einen Beruf, wo man Dinge planen muss, wo man auch zuverlässig sein muss, wo man präzise sein muss. Also, in diesem Sinne überlasse ich da auch Dinge dezidiert nicht dem Zufall, sonst würde ich da auch schnell an Grenzen stoßen.

Aber ich habe das Buch auch so ein bisschen als eine Selbstermahnung geschrieben nach dem Motto: "Genau das musst du nicht tun! Also, lerne selber auch immer wieder zu sagen, komm, bis hierhin kannst du was machen und dann gib den Fall ab, also dann schau halt, was draus wird!" Und das habe ich schon auch gelernt. Da passiert oft viel mehr, als man denkt.

Also, gerade in dem Loslassen, in diesem auch mal Dinge unvollständig lassen oder zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, entstehen oft Prozesse, die dann Sachen, die unlösbar schienen, auch lösen. Also, indem man da einfach sagt, okay, ich warte mal ab, was der nächste Tag bringt. Ich muss das jetzt heute nicht machen. Ich warte mal ab, wie das hier irgendwie weitergeht.

Klassischer Fall ist, sagen wir mal, Kindererziehung, wo man dann irgendwie weiß, man kann in diese Kinder was reingeben, aber irgendwann muss man die loslassen. Irgendwann hilft es eben nicht zu sagen, ich habe die immer in der Hand, ich muss da immer die Leine haben, sondern ich muss vertrauen, dass ich da loslasse und auch, wenn mir es schwindelig wird, dann sagen, okay, mach das Beste draus.

"Das wird ein furchtbar verhärteter Staat"

Main: Matthias Drobinski, in bestimmten Kreisen heißt es ja, alles Private sei politisch. Und auch in Ihrem sehr persönlichen Buch verschränkt sich das Private mit Politik. Wo sehen Sie die gesellschaftliche Relevanz Ihres Ansatzes, wenn Sie den Fatalismus loben und ihn retten wollen?

Drobinski: Also, ich finde, die Unterscheidung wichtig, das Private ist nicht immer öffentlich, aber es ist trotzdem politisch. Also, sozusagen das eine heißt nicht, dass man in alles reingucken muss, aber ich glaube schon, dass auch diese Haltung heißt, es kann keine absolute Sicherheit geben. Also, das heißt: Im privaten Leben - egal, wie viel ich plane und egal, welche Versicherung ich abschließe, ich muss in meinem Leben Unsicherheit zulassen. Und das Gleiche gilt, glaube ich, im Politischen. Und das ist auch etwas, was an Bedeutung, finde ich, zugenommen hat.

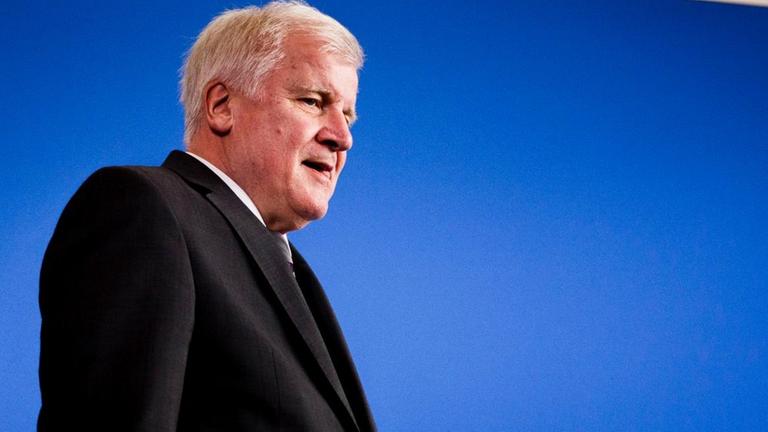

Also, die zweite Quelle, aus der ich das Buch geschrieben hatte, war nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz - oder auch vorher schon gab es ja in München diesen Amoklauf -, wo dann Horst Seehofer sich hinstellte und sagte: "Sicherheit ist das höchste Gut." Und da zuckte ich zusammen und merkte: Nein, also Sicherheit ist ein hohes Gut, auf jeden Fall. Und - ich habe es ja schon gesagt - ich möchte nicht, dass die Polizei sich sagt bei ihren Fahndungen: "Wird schon gutgehen."

Aber ein Staat, der sagt, Sicherheit ist das höchste Gut, also ist das summum bonum, ist das, woraufhin alles ausgerichtet werden muss in einer Gesellschaft und in einer Politik - das wird ein furchtbar verhärteter Staat. Vor allem, er kann ja dieses Versprechen überhaupt nicht mehr halten. Er kann ja dieses Versprechen, "ich sage dir, Sicherheit ist das höchste Gut und ich werde für absolute Sicherheit sorgen" - das kann er ja in einer pluralen, modernen, offenen Gesellschaft überhaupt nicht halten. Er wird also an einen Punkt kommen, wo er sagen kann: "Tut mir leid, da komme ich nicht weiter."

"Jeder Bürger ist ganz schnell verdächtig"

Main: Wenn ich jetzt aber dagegenhalte und sage, ich möchte, dass ein Staat zumindest dieses Ziel anstrebt.

Drobinski: Er soll natürlich das Ziel anstreben, die Sicherheit seiner Bürger zu garantieren. Wenn er aber sagt, es ist das höchste Ziel, dem alles untergeordnet wird, also auch die Freiheitlichkeit, auch die Frage der Freiheit des Einzelnen, auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit zum Beispiel, also des inneren Friedens, des sozialen Friedens dem unterordnet, dann, glaube ich, sind die Maßstäbe falsch gesetzt.

Also, das heißt, es gibt auch dann einen Punkt, wo im Grunde diese Sicherheit dadurch gefährdet wird, dass der Staat glaubt, absolute Sicherheit garantieren zu müssen. Da gibt es dann Fehlschlüsse oder - durch diese Überverhärtung - auch Situationen, die letztlich das Zusammenleben gefährden.

Also, wenn ein Staat alles auf Sicherheit setzt, dann kommt er an einen Punkt, wo er im Grunde jedem Bürger gegenüber misstrauisch ist. Das ist ja das Problem zum Beispiel des neuen bayerischen Polizeigesetzes, das dieses Misstrauen im Grunde in ein Gesetz gießt. Also, jeder Bürger ist im Grunde ganz schnell verdächtig.

"Ängste sind normal"

Main: Aber, wenn ich jetzt nach einem Anschlag in einem ICE mir Sorgen mache, Gefühle von Angst habe, dann können Sie doch nicht daherkommen und sagen: "Sei fatalistisch!" Das ist ungefähr so, das funktioniert wie der Appell: "Sei spontan!"

Drobinski: Man kann Menschen natürlich nicht Ängste nehmen. Also, das ist auch klar. Ängste sind normal und sind auch etwas, was zu Menschen dazugehört. Also, das ist ein Teil unseres Alarmsystems in diesem Sinne.

Nein, ich bin ja auch nicht angstfrei. Aber, wenn man es rationalisiert, muss man sagen, und das ist auch die Haltung, Gott sei Dank, der meisten Deutschen nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz gewesen, dass sie gesagt haben, ich kann meine Lebensweise nicht deswegen aufgeben. Also, ja, ich gehe in den ICE. Und vielleicht wird der eine oder andere schon noch mal geguckt haben: Bin ich hier wirklich sicher? Was ist, wenn - keine Ahnung - zwei Wagen weiter einer eine Bombe hat oder bei mir im Wagen einer eine Bombe hat?

Aber im Grunde haben die meisten Deutschen ja in diesem Sinne auch was Fatalistisches gelebt, nämlich gesagt: "Ja, ich weiß genau, öffentliche Plätze können nie absolut sicher sein, trotzdem muss das Leben weitergehen."

Also, in diesem Sinne ist Fatalismus auch lebensfreundlich. Denn Alternative ist, sich einzuschließen, ängstlich zu schauen auf jeden, der anders aussieht. Könnte der, der anders aussieht, ein Terrorist sein? Da kommen wir, glaube ich, in eine furchtbar lebensfeindliche Gesellschaft rein.

Main: Sie sagen irgendwo in Ihrem Büchlein auch, Fatalismus sei subversiv. Woran machen Sie das fest?

Drobinski: Ja, eigentlich an dieser Haltung: Ihr könnt mich bedrücken, wie ihr wollt, aber ihr kriegt mich nicht. Wenn man jetzt bei diesem Terrorbeispiel bleibt, ja, natürlich ist das bedrückend und natürlich ist das furchtbar, wenn Menschen von einem Lastwagen überfahren wurden und noch von jemandem, der meint, dies aus Glaubensgründen tun zu müssen. Das ist eine bedrückende und natürlich auch die Gesellschaft durchaus verändernde Erfahrung. Aber dann zu sagen, wir lassen uns davon eben nicht kleinkriegen, sondern wir stehen wieder auf, also das Bild des Schilfrohrs, das sich beugt, aber wiederaufrichtet, das hat etwas Subversives. Und tatsächlich dann auch zu sagen: "Die Verhältnisse mit all ihrer Macht kommen nicht in den Kern meines Menschseins hinein."

"Fatalismus und Humor schaffen ein Abstandsbewusstsein"

Main: Mir ging bei der Lektüre - jetzt mal losgelöst von Anschlägen - zwischenzeitlich auch der Gedanke durch den Kopf, dass Fatalismus sozusagen so etwas sein könnte wie die kleine Schwester des Humors und der Ironie.

Drobinski: Ja, auf jeden Fall. Also Begleiterin. Die Dinge mit Humor zu nehmen, ist ja ähnlich wie Fatalismus, nämlich einen Abstand zwischen sich und die Dinge zu legen oder zwischen sich und die Welt zu legen. Humor heißt ja im Grunde, ein Abstandsbewusstsein zu schaffen, also zu sagen, ich trete einen Schritt zurück und denke mir: Welche erhabene Lächerlichkeit breitet sich da vor mir aus. Und es ist ja oft so, dass gerade die aufgeladenen und natürlich auch die tragischen und traurigen Dinge immer auch was unfreiwillig Komisches haben, wo man sich denkt: Das ist doch jetzt eigentlich nur zum Lachen.

Und das, glaube ich, tut der Fatalismus auch. Er tritt einen Schritt zurück und sagt: Ja, hey, das kann ich jetzt nicht klären. Nimm es mit Galgenhumor. Also, der klassische Galgenhumor. Es geht zum Galgen und das Letzte, was einem bleibt, ist der Witz. Manchmal ist es der Flachwitz, aber - keine Ahnung. Zu sagen: "Du kriegst von mir aus sogar mein Leben, aber du kriegst nicht mein Ich!"

"Fatalismus setzt dem Weltverbesserungsoptimismus Grenzen"

Main: Herr Drobinski, Sie sind, das lässt sich aus diesem Gespräch raushören und auch in Ihrem Essay nachlesen, so, wie die Zeitung, für die Sie arbeiten, eher links von der Mitte unterwegs. Und Sie haben durchaus Ambitionen, die ich als Weltverbesserungsimpetus bezeichnen würde. Das passt doch aber weniger zusammen mit dem "Lob des Fatalismus"?

Drobinski: Ja, ich glaube auch! Tatsächlich kann man sagen - "Selbstermahnung, Selbstermahnung" - setzt der Fatalismus diesem Weltverbesserungsoptimismus auch Grenzen. Also, ja, natürlich, ich schreibe, rede auch, um die Welt in irgendeiner Form ein bisschen besser zu machen, aber man muss auch wissen, dass es da Grenzen gibt.

Die eine Grenze ist: übergriffige Penetranz, also Menschen mit den eigenen Vorstellungen insofern zu beglücken, dass man sagt, es gibt keine Alternative mehr, es gibt nichts mehr, außer dem, was ich jetzt denke und meine. Das finde ich einen wahnsinnigen Übergriff und ist letztlich auch nicht besser als der Staat, der die totale Sicherheit verspricht. Also, jemand, der die totale, perfekte Welt durch - keine Ahnung - links sein oder durch Weltverbesserung verspricht, der macht auch nichts anderes.

Ich glaube, da setze ich auch den Fantasien eine Grenze, dass eine optimale Welt herstellbar sei, was ja durchaus eine sozialistische Fantasie ist, die mir sehr fern ist. Also, dass man sagt, man kann in dieser Welt durch gesetzliche Veränderungen eine optimale Welt hinsetzen, das finde ich auch merkwürdig. Also, da muss man auch immer sagen: Stopp, das ist auch nicht besser als Horst Seehofer, der sich hinstellt und sagt, Sicherheit ist das absolute, höchste Gut.

"Die Abwesenheit des Zweifels hat dramatisch zugenommen"

Main: Und so lese ich dann am Ende Ihres Büchleins einen mir sehr sympathischen Satz, der lautet, wortwörtlich: "Man kann das Lob des Fatalismus auf beiden Seiten der politischen Barrikaden anstimmen." - Zitatende. Also, es gibt am Ende viele Wege.

Drobinski: Ja, hoffentlich. Also, es ist in dem Sinn auch eine Lebenshaltung, die ja zum Beispiel die Frage "wie viele Flüchtlinge verträgt dieses Land" ja auch nicht klärt. Also, das kann der Fatalismus nicht klären. Da braucht man auch natürlich ein Engagement in der einen und der anderen Richtung.

Wenn ich überlege, wie viel Selbstdogmatisierungen und Selbstunfehlbarkeitserklärungen es im Netz gibt, also die Frage nach den eigenen Blasen, nach der Selbstbestärkung, nach der Abwesenheit des Zweifels - das hat schon dramatisch zugenommen.

Die Dogmatisierungen kommen im Augenblick überhaupt nicht von der katholischen Kirche. Die ist da ein Waisenkind - im Vergleich zu dem, was jeden Tag im Netz auf Facebook und anderswo passiert, wo Leute sich selber für unfehlbar erklären. Dagegen zu sagen: "Ich singe das Lob des Zweifels und das Lob des Loslassens und der Begrenzung des eigenen Werks; ich sage, das ist das Meine und lasse das halt los. Und was es wirkt, das werde ich sehen."

Also, wenn Sie fragen, warum ich keinen Ratgeber schreibe, dann im Grunde genau aus diesem Grund, dass der Fatalismus ja verbietet, Ratgeber zu schreiben.

Main: Sie sprechen die katholische Kirche an. Ihr Buch ist nicht durchtränkt mit Verkündigung und auch diese Sendung neigt nicht dazu, Bekenntnissen großen Raum zu geben. Aber lese ich Ihr Buch richtig, wenn ich vermute, dass jenes berühmte Gelassenheitsgebet, das Sie auch zitieren, also das Gebet des evangelischen US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr Ihnen ausgesprochen wichtig ist?

Drobinski: Ja, das ist für mich persönlich … also, ja, ich bin auch Christ, ich bin auch religiös, hoffe aber, dass sozusagen auch nicht religiös empfindende Menschen aus meinem Buch irgendwie einen Spaß und Gewinn ziehen. Aber das ist tatsächlich für mich auch eine Konsequenz: Ich mache mich stark da, wo ich Dinge verändern kann, mache mich gelassen da, wo ich Dinge nicht verändern kann und vor allem: Gib mir die Gabe, das beides zu unterscheiden! Das ist ja das wahrhaft Schwierige: zu sehen, ab wann ist der Punkt erreicht, dass ich das nicht ändern kann.

"Ein Sich-Einlassen auf einen schwankenden Boden"

Main: Wobei damit Gott gemeint ist, der einem diese Gelassenheit geben möge?

Drobinski: Ja, genau. Also, in diesem Fall kann man sagen, Gott möge einem die Gelassenheit plus der Einsicht geben, die Dinge zu unterscheiden. Finde ich interessant, dass auch Papst Franziskus sozusagen den Mut und den Aufruf zur Unterscheidung als eine seiner wichtigen Philosophien beschreibt. Und ich glaube, das trifft auch was. Also, das ist die Kunst, auch zu lernen: Wo kann ich sehen, dass ich Dinge verändern kann? Da sozusagen würde ich meinem eigenen Fatalismus widersprechen. Und wo gibt es aber Dinge, die ich nicht ändern kann? Wo gibt es Dinge, die, wenn ich immer im Veränderungsmodus bin, die auch lebensfeindlich werden?

Also, der klassische Fall: dass Leute sagen, nimm doch deine Krankheit als Chance. Nein! Warum? Also, Leute sollen ihre Krankheit als Krankheit auch nehmen dürfen. Also, man muss nicht immer sagen, nimm das, was du nicht verändern kannst dann als … also, mach daraus noch ein Veränderungsprogramm. Das wird lebensfeindlich. Und dagegen setze ich - also, würde ich jetzt in meinen Worten sagen - auch ein Gottvertrauen, das einfach weiß, jeder Glaube oder im Grunde jede Beziehung ist ein sich Einlassen auf einen schwankenden Boden.

Also, Fatalismus heißt auch, mal davon auszugehen, dass dieser schwankende Boden trägt. Sicherheit gibt es keine. Also, ich habe keine, auch kein anderer Mensch hat, glaube ich, die Sicherheit, dass das alles trägt. Trotzdem treten wir da drauf und sagen, okay, mal gucken. Ja, wackelt ein bisschen, knirscht, knackst oder so und oh, ganz schön schlüpfrig hier, aber irgendwie kommen wir da schon durch.

Also, das ist, glaube ich, eine Haltung, die letztlich einen Optimismus und eine Hoffnung ausstrahlt. Man sagt ja immer, der Fatalismus ist im Grunde auch etwas, was Hoffnung vernichtet. Nach dem Motto "ist doch eh wurscht". Sondern ich sage eher anders herum: Fatalismus heißt, auch darauf zu vertrauen, dass dieser schlüpfrige Weg, dieser schwankende Boden irgendwohin führt.

Main: Das könnte ein schönes Schlusswort sein. Ich erzähle noch kurz eine Geschichte, die Sie mir eben im Vorgespräch erzählt haben - nämlich, dass Sie sich gestern Abend eine Scherbe eingefangen haben und heute Morgen Ihr Fahrrad platt war. Wie haben Sie darauf reagiert?

Drobinski: Ja, erst mal habe ich schon leise geflucht - gestehe ich. Also, so viel Nicht-Fatalismus muss sein. Und auch zu sagen, das finde ich jetzt erst mal Mist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann nimmst du die U-Bahn und guckst, dass du schon mal die ersten Mails beantwortest. Ob das jetzt die Lösung aller Dinge ist, die ersten Mails zu beantworten, weiß ich nicht, aber das war meine Art, damit umzugehen.

Main: Sie sind auf jeden Fall nicht in einen Wutausbruch geraten mit Bezug auf jene, die Flaschen in der Gegend herumschmeißen?

Drobinski: Nein. Das habe ich mir dann auch gedacht: Deppen. Aber, ja, das kann man auch nie verhindern. Also, absolute Sicherheit gibt es nicht. Wer in München durch die Innenstadt radelt, muss mit Scherben rechnen. Andererseits: Die Alternative nicht zu radeln und zu sagen, das schöne Wetter, das ist mir aber egal, ich gehe in die U-Bahn, weil mir das sicherer erscheint - Klammer auf, wer weiß -, das finde ich dann auch nicht die Lösung. Also, ja, Radfahren ist sicher unsicherer als die U-Bahn, aber da würde ich auch sagen, das lassen wir mal darauf ankommen. Der Spaß, der Gewinn, der ist mir viel wichtiger.

Main: Danke, Matthias Drobinski, dass Sie sich die Zeit genommen haben, danke für das Gespräch.

Drobinski: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.

Matthias Drobinski: "Lob des Fatalismus"

Claudius Verlag, 132 Seiten, 14 Euro

Claudius Verlag, 132 Seiten, 14 Euro

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.