Etwas Entscheidendes stimmt da nicht in den Erzählungen von Nana Kwame Adjei-Brenyah. Die zwölf Kurzgeschichten seines Debütbands "Friday Black" erzählen vom täglichen Rassismus in den USA, von Amokläufen an Schulen – oder vom Kaufrausch in den Malls. Kurzum: Die zwölf Erzählungen von "Friday Black" handeln von einer düsteren, US-amerikanischen Zukunft, die erschreckenderweise sehr an die heutige US-Realität erinnert. Doch, wie die Wortstellung des Titels es bereits andeutet: In allen diesen Erzählungen ist etwas verdreht worden. Es gelten andere Prämissen.

So zum Beispiel in der titelgebenden Geschichte "Friday Black": Der Protagonist, ein Verkäufer in einem Bekleidungsgeschäft, erzählt, was der "Black Friday" - dieser Feiertag des Konsums - aus den Menschen macht:

Auf Schnäppchenjagd werden Menschen zu Konsum-Zombies

"Etwa achtzig Leute stürmen in einer wilden Stampede durchs Tor. Stoßen Ständer und Körper zur Seite. Haben sie je erlebt, wie Menschen vor einem Feuer oder vor Schüssen wegrennen? So läuft es ab, nur dass weniger Angst und mehr Gier im Spiel ist. Von meiner Kabine aus sehe ich ein Kind, ein vielleicht sechsjähriges Mädchen, verschwinden, als die Woge der Verbaucherinbrunst sie verschluckt. Sie liegt ausgestreckt da, mit dem Gesicht nach unten, schmutzige Schuhabdrücke auf ihrem rosa Mantel. Lance geht zu dem kleinen rosa Leichnam. Er zieht einen Hubwagen und hat einen riesigen Besen in der Hand. Er stößt ihr den Besenkopf in die Seite und will sie auf den Hubwagen fegen, um sie in den Bereich zu rollen, der für die Leichen bestimmt ist."

Ein kleines Kind wird von einem kaufwütigen Mob totgetrampelt. Was normalerweise Entrüstung, Mitgefühl oder wenigstens einen Verkaufs-Stopp auslösen müsste, reicht in der Zukunftswelt von Adjei-Brenyah nicht einmal mehr für ein Schulterzucken. An einem Tag, an dem es alle Produkte zum halben Preis gibt, müssen ein paar Menschen-Opfer eben in Kauf genommen werden. Die Schnäppchenjäger in dieser Geschichte verhalten sich nicht mehr wie Menschen, sondern wie Konsum-Zombies.

In seiner Mittagspause trifft der namenlose Protagonist dann noch einmal zufällig auf die Mutter des totgetrampelten Kindes. Die hat nicht nur ihre Tochter, sondern auch ihren Ehemann durch die kaufwütigen Jünger des "Black Friday" verloren. Merkwürdig emotionslos fasst die gleich doppelt gebeutelte Frau, die Hände fest um ihre Kaufhaus-Beute geschlossen, die Logik dieses Wahnsinns so zusammen:

"Sie war schwach. Er war schwach. Ich bin stark."

Die USA seien eine "Couch aus Leichen"

In einem Interview charakterisierte der 30-jährige Autor Nana Kwame Adjei-Brenyah seine Sammlung an Kurzgeschichten kürzlich folgendermaßen:

"Drei Personen sitzen auf einer Couch. Die erste sagt, ja, das ist sehr gemütlich, die zweite Person meint, ja, ich sitze echt gut und auch die dritte sagt, ich stimme euch vollkommen zu – aber ich glaube wir übersehen ein bisschen die Tatsache, dass die Couch aus Leichen besteht."

Und in der Tat: Die Geschichten des 1990 als Sohn ghanaischer Einwanderer geborenen Adjei-Brenyah zeigen, wie sich manche US-Amerikaner mit dem alltäglichen Horror des Raubtierkapitalismus nicht nur arrangiert, sondern es sich mit ihm sogar bequem gemacht haben.

Der Autor, der das Schreiben beim berühmten US-Schriftsteller George Saunders gelernt hat – und mittlerweile selbst Creative Writing an der Syracuse University in New York unterrichtet – pflegt einen nüchternen und klaren Stil. Ähnlich wie Saunders in dessen preisgekrönter Kurzgeschichte "10. Dezember", versteht es Adjei-Brenyah auf engstem Raum, starke Gefühle beim Lesenden zu wecken.

Beide setzen immer wieder fantasievolle, sprachliche Akzente und schreibt mit viel Herz. Doch da, wo Saunders rührend ist, wirkt Adjei-Brenyah oft verstörend. Und anders als sein Lehrer, schreckt der Debütant nicht davor zurück, detailliert geschilderte Gewalt als Stilmittel einzusetzen.

Fiktion oder zugespitzte US-Realität?

So zum Beispiel auch in "Die Finkelstein Five", der Eröffnungsgeschichte von "Friday Black". Darin geht es um Emmanuel, der jeden Tag mit Diskriminierung und Vorurteilen zurechtkommen muss. Um nicht unterzugehen, muss er nach den faulen Regeln der herrschenden weißen Elite spielen - sich und vor allem sein Äußeres anpassen. Dafür musste Emmanuel lernen, seine, wie er es nennt, "Schwarzheit" auf einer Skala von 1 bis 10 zu zügeln.

"An jenem Morgen ging es, wie jeden Morgen, schon bei der ersten Entscheidung, die er traf, um seine Schwarzheit. Seine Haut war von einem dunklen, regelmäßigen Braun. In der Öffentlichkeit, […] war es unmöglich, seine Schwarzheit auch nur annähernd auf 1,5 herunterzuschrauben. Wenn er eine Krawatte und gute Schuhe trug, immerfort lächelte, in Zimmerlautstärke sprach und die Hände eng und ruhig am Körper herabhängen ließ, konnte er seine Schwarzheit auf 4,0 verringern."

Emmanuel ist in dieser Kurzgeschichte gerade auf dem Weg in die Mall, um sich neu einzukleiden. Er hat einen Termin für ein Vorstellungsgespräch, bei dem er sich von seiner besten Seite zeigen will. An diesem Tag aber ist er innerlich aufgewühlt wegen eines Gerichtsurteils, bei dem kürzlich ein Weißer freigesprochen wurde, der fünf schwarze Kinder mit einer Kettensäge enthauptet hat.

In einem "diffusen Akt der Solidarität" entscheidet sich Emmanuel darum spontan dafür, seine "Schwarzheit" diesmal ausnahmsweise nicht zu zügeln. Er spielt mit dem weißen Klischee des "typisch Schwarzen" und betritt mit Kapuzenpulli und Baseball-Kappe die Mall; woraufhin die Leute ihm prompt aus dem Weg gehen. Das Wachpersonal verfolgt ihn – und direkt nach seinem Einkauf wird er aufgrund seines Aussehens des Diebstahls bezichtigt. Nach dem Mall-Besuch folgt schließlich die bittere Pointe: Emmanuel erhält eine Absage für das eigentlich schon zugesagte Vorstellungsgespräch, die der Personalchef der Firma offen rassistisch so begründet:

"'Also, die Sache ist die, wir haben hier schon diesen Jamaal, und dann ist da auch noch Ty, der Halbägypter. Ich finde, das wäre des Guten zu viel. Wir sind keine urbane Marke. Verstehen Sie, was ich meine?'"

Eine Gesellschaft im ungebremsten Rassenwahn

Noch düsterer wird Adjei-Brenyas bitterböse Story dadurch, dass er Emmanuels Einkaufserlebnisse immer wieder mit Szenen aus dem bereits erwähnten Gerichtsprozess verschaltet, in dem es um den bestialischen Mord an fünf schwarzen Kindern durch einen Weißen geht. Obwohl an den eindeutig rassistischen Motiven des Kettensägen-Mörders kein Zweifel bestehen kann, wird der Angeklagte am Ende von einer durchweg weißen Jury freigesprochen: Es ist das folgerichtige Unrechtsurteil einer Zukunftsgesellschaft im ungebremsten Rassenwahn.

Und natürlich kann oder muss man diese Erzählung von Adjei-Brenyah als sarkastischen Kommentar auf die jüngsten Skandal-Prozesse um getötete Afroamerikaner lesen, bei denen weißte Täter oft von einer mehrheitlich weißen Jury freigesprochen wurden. Sollte sich der strukturelle Rassismus in den USA demnächst noch weiter ausbreiten, so wie es sich zuletzt im Fall des von einem weißen Polizisten getöteten George Floyd gezeigt hat, dann – so prophezeit Adjei-Brenyah – werden Menschen wie Emmanuel in Amerika kaum mehr Überlebenschancen haben. Und so fragt man sich nicht nur an dieser Stelle des Erzählbandes: Ist das überhaupt noch Fiktion – oder nicht schon längst US-Realität?

Schwarzer Spiegelblick in die Zukunft

Insofern erinnern viele Geschichten in "Friday Black" an die britische Science-Fiction-Serie "Black Mirror". Genau wie dort zeigt der Autor den Lesern eine durch einen dunklen Spiegel gebrochene Realität, oft satirisch gebrochen und trotz aller Düsternis durchaus komisch. Beispielsweise in der Erzählung "Zimmer-Land", in der Menschen im gleichnamigen Vergnügungspark ihren Frust damit abbauen, dass sie andere Menschen scheinbar erschießen. Die Erzählung "Die alte Zeit", in der die Menschheit mittels pränataler Genmanipulation grundoptimiert ist, nimmt wiederum deutliche Anleihen bei George Orwells "1984". Seelisches "Glück" wird hier industriell gefertigt und den Abnehmern wie ein Medikament direkt in die Venen gespritzt. Gefühle wie Liebe und Mitgefühl hingegen sind in dieser schönen, neuen und hocheffektiven Welt nur noch Relikte aus der titelspendenden "alten Zeit".

Ohne Frage: Mit "Friday Black" ist Nana Kwame Adjei-Brenyah ein starkes Debüt gelungen, für das er 2019 mit dem PEN/Jean Stein Book Award ausgezeichnet wurde. Allerdings schwankt die Qualität seiner Geschichten. Neben gelungenen wie den genannten gibt es auch Stories, die zu abrupt enden. Oder deren Dialoge hölzern wirken. Gelegentlich sind die Zukunftsszenarien darin auch so überdreht, dass man nur schwer hineinfindet. Zudem hat Adjei-Brenyah nicht an Blut und Leichen gespart. Da massakriert schon mal eine 15-jährige mit einem Messer eine ganze Siedlung – und gehen sogar abgetriebene Föten brutal aufeinander los. Dieses Sich-Verlieren in einer Splatter-Ästhetik wird vielleicht nicht jedem gefallen. Die Gewalt ist bei Adjei-Brenyah aber nie effekthascherischer Selbstzweck, sondern steht für die Brutalisierung unserer Lebenswelt.

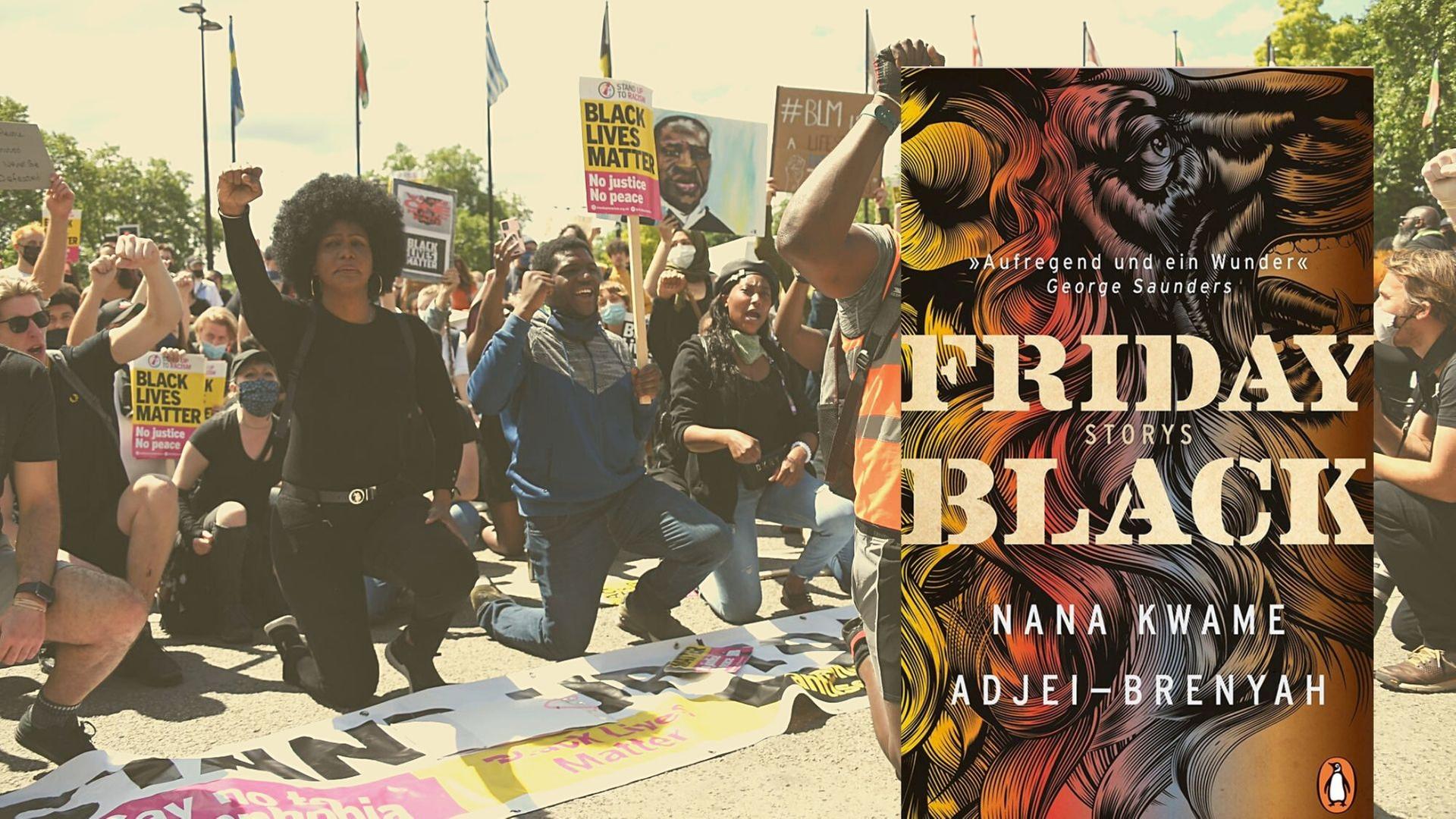

Nana Kwame Adjei-Brenyah. "Friday Black. Storys".

Aus dem Englischen von Thomas Gunkel.

Penguin Verlag, München. 233 Seiten, 20 Euro.

Aus dem Englischen von Thomas Gunkel.

Penguin Verlag, München. 233 Seiten, 20 Euro.