Natascha Wodins autobiografische Erkundung beginnt an einem verregneten Dezembertag im Jahr 1989.

"Ich steuerte das Auto durch die fränkische Mittelgebirgslandschaft, die kahl und abweisend unter den grauen, schnell ziehenden Wolken lag. Längst war der Ort, an dem ich den größten Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht hatte, ein innerer Ort für mich geworden, der kaum noch Ähnlichkeit hatte mit der Realität, die ich jetzt durchs Autofenster sah."

Die Ich-Erzählerin ist auf dem Weg zur Beerdigung ihres Vaters, der im Alter von fast 90 Jahren in einem Altersheim gestorben ist: Ein Vater, der ab 1944 in Deutschland gelebt, aber nie Deutsch gelernt hat. Der überhaupt wenig sprach. Die Tochter weiß fast nichts über seine Lebensgeschichte. Mit der Beerdigung setzt ihre Recherche- und Erinnerungsarbeit ein.

"Ich steuerte das Auto durch die fränkische Mittelgebirgslandschaft, die kahl und abweisend unter den grauen, schnell ziehenden Wolken lag. Längst war der Ort, an dem ich den größten Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht hatte, ein innerer Ort für mich geworden, der kaum noch Ähnlichkeit hatte mit der Realität, die ich jetzt durchs Autofenster sah."

Die Ich-Erzählerin ist auf dem Weg zur Beerdigung ihres Vaters, der im Alter von fast 90 Jahren in einem Altersheim gestorben ist: Ein Vater, der ab 1944 in Deutschland gelebt, aber nie Deutsch gelernt hat. Der überhaupt wenig sprach. Die Tochter weiß fast nichts über seine Lebensgeschichte. Mit der Beerdigung setzt ihre Recherche- und Erinnerungsarbeit ein.

Die Tochter weiß fast nichts über den Vater

"Seit meinem letzten Besuch war eine lange Zeit vergangen. Ich fragte mich, ob die 'Häuser' noch standen, in denen wir gewohnt hatten, die primitiven, für ehemalige Zwangsarbeiter erbauten Nachkriegsblocks, die außerhalb der ländlichen Kleinstadt lagen, an der Regnitz, die schon in den 60er-Jahren zu einem Teil des Rhein-Main-Donau-Kanals geworden war. Im Vorbeifahren konnte ich sie nicht sofort entdecken, erst auf den zweiten Blick begriff ich, was sich verändert hatte: Die Blocks waren verschwunden, jedenfalls deckte sich das, was ich jetzt sah, nicht mit meiner Erinnerung."

Natascha Wodin macht gleich auf der ersten Seite ihres Buches klar, dass es sich hier um eine tastende, unsichere Reise in die Vergangenheit handelt. Denn Erinnerung ist unzuverlässig und kann trügerisch sein. Bald überlappen sich unterschiedliche Zeitebenen und Erzählperspektiven. Es gibt die erwachsene Ich-Erzählerin, die sich erinnert und die über Recherchen die Lebensgeschichte des Vaters zu rekonstruieren versucht. Und es gibt das einsame Mädchen aus der Vergangenheit, dessen Mutter sich das Leben nahm, als das Mädchen zehn Jahre alt war, und das danach einem schwer traumatisierten und gewalttätigen Vater ausgeliefert war.

Natascha Wodin macht gleich auf der ersten Seite ihres Buches klar, dass es sich hier um eine tastende, unsichere Reise in die Vergangenheit handelt. Denn Erinnerung ist unzuverlässig und kann trügerisch sein. Bald überlappen sich unterschiedliche Zeitebenen und Erzählperspektiven. Es gibt die erwachsene Ich-Erzählerin, die sich erinnert und die über Recherchen die Lebensgeschichte des Vaters zu rekonstruieren versucht. Und es gibt das einsame Mädchen aus der Vergangenheit, dessen Mutter sich das Leben nahm, als das Mädchen zehn Jahre alt war, und das danach einem schwer traumatisierten und gewalttätigen Vater ausgeliefert war.

Unsichere Tastbewegungen in ein dunkles Damals

"Irgendwo in diesem Dunkel" trägt keine Gattungsbezeichnung. Trotzdem wirkt die Erzählkonstruktion im Unterschied zu Natascha Wodins Vorgängerbuch über ihre Mutter wesentlich romanhafter. Das Mutterbuch "Sie kam aus Mariupol" war demgegenüber weitgehend in der Form eines nicht-fiktionalen Recherchetagebuchs geschrieben:

"Das Mutterbuch 'Sie kam aus Mariupol', das ist tatsächlich so, das ist mein einziges Buch, das man weitgehend eins zu eins nehmen kann. Also auch da hat es einige Lücken gegeben, weil - ich hab ja bei weitem nicht alles herausgefunden, die Lücken habe ich dann zum Teil auch mit Fantasie gefüllt, aber immer sichtbar gemacht, dass das jetzt meine Vorstellung ist."

Die Recherchen Wodins über ihre Mutter gingen zurück bis ins Zarenreich. Dabei stieß die Autorin auf einen weitverzweigten Familienstammbaum. Wurzeln, von denen sie bis dahin nichts wusste. Geradezu umgekehrt verläuft nun ihre Spurensuche nach dem Vater. Denn anders als bei Wodins Mutter-Recherche scheitert hier der Versuch, auch seine Lebensgeschichte zu rekonstruieren. Zwar macht die Tochter einen Bruder des Vaters in Moskau ausfindig, doch der verweigert ihr jegliche Auskunft. So rückt die Erinnerung an die eigene Kindheit und Jugend und die gelinde gesagt problematische Beziehung der Tochter zum Vater thematisch ins Zentrum des Buches.

"Das Mutterbuch 'Sie kam aus Mariupol', das ist tatsächlich so, das ist mein einziges Buch, das man weitgehend eins zu eins nehmen kann. Also auch da hat es einige Lücken gegeben, weil - ich hab ja bei weitem nicht alles herausgefunden, die Lücken habe ich dann zum Teil auch mit Fantasie gefüllt, aber immer sichtbar gemacht, dass das jetzt meine Vorstellung ist."

Die Recherchen Wodins über ihre Mutter gingen zurück bis ins Zarenreich. Dabei stieß die Autorin auf einen weitverzweigten Familienstammbaum. Wurzeln, von denen sie bis dahin nichts wusste. Geradezu umgekehrt verläuft nun ihre Spurensuche nach dem Vater. Denn anders als bei Wodins Mutter-Recherche scheitert hier der Versuch, auch seine Lebensgeschichte zu rekonstruieren. Zwar macht die Tochter einen Bruder des Vaters in Moskau ausfindig, doch der verweigert ihr jegliche Auskunft. So rückt die Erinnerung an die eigene Kindheit und Jugend und die gelinde gesagt problematische Beziehung der Tochter zum Vater thematisch ins Zentrum des Buches.

"Warum ist dieser Mensch böse geworden?"

"Warum ist dieser Mensch so geworden, wie er geworden ist? Man wird ja nicht irgendwie böse geboren, sondern – ja – böse gemacht. Das war eigentlich die Frage, der ich versucht habe nachzugehen."

Mit dem Rückblick auf ihre eigene Kindheit unter der Fuchtel des Vaters gelingt Natascha Wodin das verstörende Porträt eines Mannes, der von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts regelrecht zermalmt worden ist.

"Mein Vater kannte gar nichts anderes als Gewalt und Zwang. Er war in der Sowjetunion um 1900 geboren und verlor dann sehr früh seine Eltern an Typhus. Dann kam die Revolution, dann kam der Bürgerkrieg, dann kam der stalinsche Terror, dann kamen schreckliche Hungersnöte. Und ich vermute, dass er ein russisches Straßenkind war, er war Waisenkind. Das waren ja unglaublich harte Zeiten. Es ist ein Wunder, dass er es überlebt hat. Dann kam der Krieg, dann die Verschleppung nach Deutschland. Dann die Zwangsarbeit, dann das Leben als Displaced Person, wo er ein sehr Geächteter war."

Gleich zweimal Opfer des totalitären Terrors

Geächtet wurde allerdings auch Natascha Wodin als Kind. Die Barackensiedlung, in der sie aufwuchs, war ein Ghetto. In der Schule wurde sie von ihren deutschen Mitschülern gemieden. Ja, sogar regelrecht gejagt und verprügelt. "Russenlusch" riefen die anderen Kinder hinter ihr her. Es war die Hochzeit des Kalten Krieges. Und zuhause, in der Barackensiedlung der ehemaligen Zwangsarbeiter, da herrscht für das Mädchen ebenfalls Krieg. Der Vater schlägt seine Tochter, sperrt sie ein, erniedrigt sie bei der Hausarbeit.

Irgendwann reißt sie aus, lebt als Jugendliche eine Weile obdachlos auf der Straße. Natascha Wodin hasste ihren Vater für das, was er ihr antat, doch sie wusste nicht, dass er selbst ein Opfer von Gewalt war – und auch nichts vom Schicksal ihrer Eltern, die 1944 von den Nationalsozialisten aus der südukrainischen Hafenstadt Mariupol verschleppt und als Zwangsarbeiter in einem Flugzeugbetrieb des Flick-Konzerns eingesetzt worden waren. Nach Kriegsende gehörten ihre Eltern zu jener kleinen Minderheit von NS-Zwangsarbeitern, denen es gelang der Zwangsrepatriierung – also der Abschiebung in die Sowjetunion – zu entgehen. Denn unter Stalin galten ehemalige Zwangsarbeiter aus Deutschland als Nazi-Kollaborateure, denen Erschießung oder Gulag drohte.

"So ganz allmählich wurde mir klar, ja tatsächlich, dass ich ein Kind von Stalin und Hitler gleichermaßen bin eigentlich. Dass meine Eltern von ner doppelten Diktatur kamen, aus der sowjetischen und aus der deutschen unter Hitler."

Eisiges Schweigen über die Nazi-Verbrechen

Auf beeindruckende Weise schildert Natascha Wodin in "Irgendwo in diesem Dunkel" ihr Aufwachsen mit einem doppelten Schweigen: Zum einen mit dem Schweigen des Vaters über sein Opfer-Schicksal im Stalinismus und unter den Nationalsozialisten – und zum anderen mit dem Schweigen des Tätervolks in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit. Gegen dieses gleich doppelt zermürbende Schweigen hat Natascha Wodin auch schon in früheren Romanen seit den 1980er Jahren immer wieder angeschrieben.

"Man muss sich mal vorstellen: Auf reichsdeutschem Territorium gab es 42.500 Lager, und 35.000 davon waren Zwangsarbeiterlager. Also das war ein Massenphänomen. Man weiß nicht wie viel Millionen, es gibt unterschiedliche Angaben, wie viele davon zu Tode geschunden wurden, weiß man auch nicht. Man weiß nur, es waren sehr viele. Es war ein ungeheuerliches Verbrechen, das da stattgefunden hat und dem meine Mutter zum Opfer gefallen ist. Also manchmal hatte ich das Gefühl, ich muss schreien: 'Wisst ihr das nicht? Warum wisst ihr das nicht? Das hat es auch gegeben!'"

"Ja, wisst Ihr das denn gar nicht?!"

Natascha Wodin agitiert jedoch nicht in ihren Büchern, sondern erzählt in einem nüchternen Stil – der manchmal aber durchaus auch satirische Züge annehmen kann, wie dieser Ausschnitt zeigt, in dem die Autorin von der Pflegefamilie erzählt, bei der sie als Zehnjährige nach dem Suizid ihrer Mutter kurzzeitig untergebracht war.

"Jeden Tag gab es zum Abendbrot etwas, das 'Schnittchen' hieß. Ich kannte dieses Wort nicht und hatte Vergleichbares auch noch nie gesehen. Die dünn geschnittenen, präzise geviertelten Brotscheiben waren belegt mit Wurst, Gürkchen, Käse, Lachschnitzeln oder gekochten Eiern mit Schnittlauch. Sie schienen mir der ureigentliche Ausdruck des Deutschen zu sein. Ich stopfte ein Schnittchen nach dem andern in mich hinein, ich konnte nicht genug davon bekommen, aber nach ein paar Tagen, in denen ich die befremdeten Blicke der anderen schon deutlich auf mir gespürt hatte, erklärte mir Frau Drescher, dass für die Mengen, die ich verschlang, das Geld nicht reichen würde, das mein Vater für mich bezahlte."

Immer noch "Igendwo in diesem Dunkel" ist auch ein prägnantes Porträt der jungen Bundesrepublik, gezeichnet aus der Randperspektive einer Nachfahrin von sowjetischen NS–Zwangsarbeitern. Eine Perspektive, die viel zu lange niemand wahrgenommen hat. Immer noch ist die Ausbeutung von Zwangsarbeitern im Dritten Reich und die Folgen, die das für ihr späteres Leben hatte, viel zu wenig im bundesdeutschen Bewusstsein bekannt. Natascha Wodins Spurensuche nach ihrer Mutter in "Sie kam aus Mariupol" und die Erinnerung an ihre eigene Kindheit und Jugend mit ihrem schwer traumatisierten Vater in "Irgendwo in diesem Dunkel" sind wichtige literarische Zeugnisse über ein Kapitel deutscher Geschichte, das es noch aufzuarbeiten gilt.

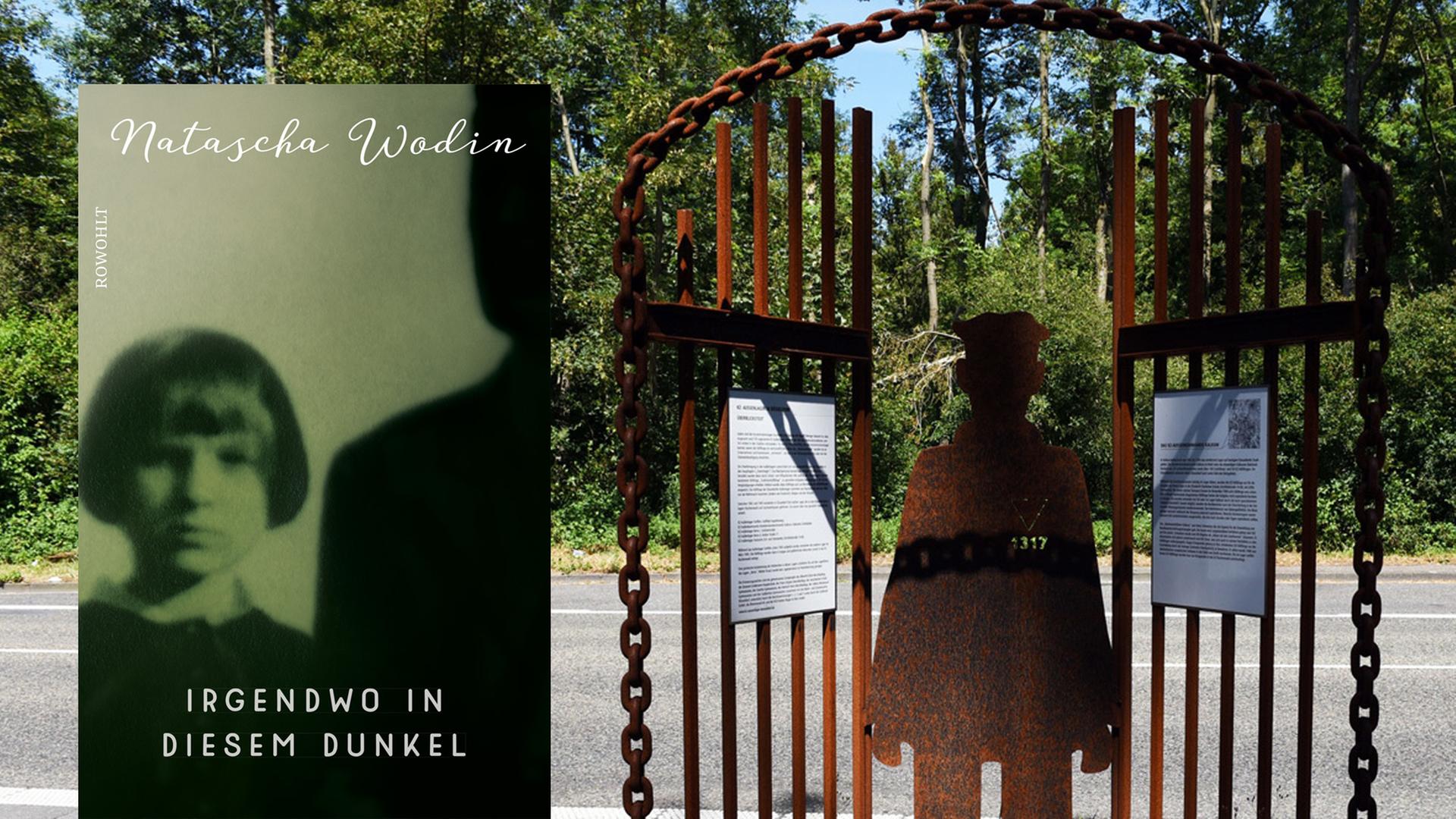

Natascha Wodin: "Irgendwo in diesem Dunkel"

Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg. 240 Seiten, 20 Euro.

Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg. 240 Seiten, 20 Euro.