ALMA hat dabei Strahlung im Millimeterbereich empfangen, die also eine längere Wellenlänge hat als das sichtbare Licht. Sie stammt vor allem aus der Chromosphäre. Diese dünne Schicht liegt oberhalb der sichtbaren Sonnenoberfläche, ist teilweise aber einige zehntausend Grad Celsius heißer.

Mit ALMA wollen die Forscher vor allem herausfinden, wie die Chromosphäre geheizt wird und wie sich das Gas in dieser Schicht bewegt. Damit ließe sich dann vielleicht auch erklären, wie die Korona, die Sonnenatmosphäre, die sich oberhalb anschließt, sogar Millionen Grad heiß sein kann.

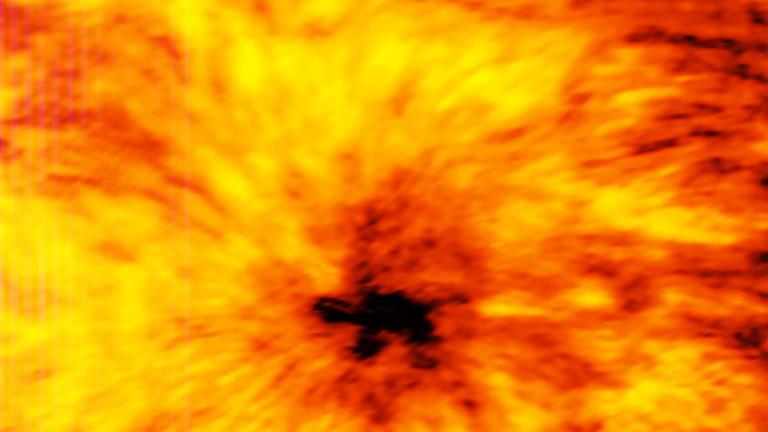

Mit den Radioschüsseln haben die Astronomen sowohl die gesamte Sonne kartiert, als auch einzelne Sonnenflecken präzise untersucht. Diese Flecken entstehen im heißen Gas der Sonne an Stellen mit einem besonders starken Magnetfeld. Das ALMA-Team hat die Teleskope von vorneherein so konstruiert, dass sich mit ihnen auch die Sonne beobachten lässt, ohne dass die gebündelte Strahlung die Instrumente zerstört.

Die Astronomen sind hier buchstäblich gebrannte Kinder: Das Schwedische Radioteleskop der Europäischen Südsternwarte La Silla war einst versehentlich auf die Sonne gerichtet. Durch das vom Parabolspiegel gebündelte Licht fingen Teile des Teleskops Feuer.

Bei ALMA ist das anders – und so beobachten die Teleskope in den Anden auch künftig immer mal wieder den Stern vor unserer Haustür.