Mädchen spielen mit ihren Babys, einige sitzen in Schaukelstühlen und stillen, kaum eine ist älter als 15. Karin besucht das Heim der Nichtregierungsorganisation Casa Alianza für minderjährige Mütter. An der Hand hält sie ihre sechsjährige Tochter, ein Mädchen mit blonden Haaren und blauen Augen. Karin hat dunkle Haut und schwarze Haare und Augen. Mit 13 wurde sie vergewaltigt und schwanger, mit 14 war sie Mutter:

"Als ich die Schwangerschaft bemerkte, war das ein sehr harter Schlag für mich. Ich hatte noch nicht mal die Grundschule beendet, war noch ein Mädchen. Für mich brach die Welt zusammen. Ich dachte, das ist das Ende. Alles, was ich mir für meine Zukunft vorgestellt hatte, löste sich in Luft auf."

Sie fand Zuflucht im Mütterheim. Zwei Jahre lebte sie hier, brachte in der Zeit ihr Kind zur Welt und beendete die Schule. Nicaragua ist das Land mit den meisten Teenagerschwangerschaften in Lateinamerika, Tendenz steigend. Verantwortlich dafür ist unter anderem die Politik der vermeintlich sozialistischen Regierung des früheren Revolutionärs Daniel Ortega. Nachdem er 1990 abgewählt worden war und drei Mal vergeblich versuchte, wieder Präsident zu werden, verhalf ihm ein Pakt mit der katholischen Kirche zur Rückkehr an die Macht. Gegenleistung seiner Regierung waren Gesetze, die unter anderem jegliche Abtreibung unter Strafe stellen - auch im Falle von Vergewaltigungen Minderjähriger. Ortega selbst wurde von seiner Stieftochter angeklagt, sie jahrelang sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Ihm wurde nie der Prozess gemacht. Die Institutionen stehen unter Kontrolle seiner Regierung. Die Psychologin Carelia Rivas betreut seit 16 Jahren die schwangeren Mädchen bei Casa Alianza.

"Als ich die Schwangerschaft bemerkte, war das ein sehr harter Schlag für mich. Ich hatte noch nicht mal die Grundschule beendet, war noch ein Mädchen. Für mich brach die Welt zusammen. Ich dachte, das ist das Ende. Alles, was ich mir für meine Zukunft vorgestellt hatte, löste sich in Luft auf."

Sie fand Zuflucht im Mütterheim. Zwei Jahre lebte sie hier, brachte in der Zeit ihr Kind zur Welt und beendete die Schule. Nicaragua ist das Land mit den meisten Teenagerschwangerschaften in Lateinamerika, Tendenz steigend. Verantwortlich dafür ist unter anderem die Politik der vermeintlich sozialistischen Regierung des früheren Revolutionärs Daniel Ortega. Nachdem er 1990 abgewählt worden war und drei Mal vergeblich versuchte, wieder Präsident zu werden, verhalf ihm ein Pakt mit der katholischen Kirche zur Rückkehr an die Macht. Gegenleistung seiner Regierung waren Gesetze, die unter anderem jegliche Abtreibung unter Strafe stellen - auch im Falle von Vergewaltigungen Minderjähriger. Ortega selbst wurde von seiner Stieftochter angeklagt, sie jahrelang sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Ihm wurde nie der Prozess gemacht. Die Institutionen stehen unter Kontrolle seiner Regierung. Die Psychologin Carelia Rivas betreut seit 16 Jahren die schwangeren Mädchen bei Casa Alianza.

"Den Grund für die vielen Teenagerschwangerschaften sehe ich auch im Machismo. Seit Jahrhunderten schleppen wir ihn hinter uns her. Frauen und jungen Mädchen werden patriarchalische Verhaltensmodelle vorgeschrieben, aus denen sie nicht ausbrechen dürfen. Dabei sind es nicht nur Männer, die an dieser Macho-Kultur festhalten. Die Gesellschaft hat sie so verinnerlicht, dass es manchmal auch die Frauen selbst sind, die das Modell unbewusst reproduzieren. Was wir brauchen, ist ein Mentalitätswandel, aber der ist sehr schwierig."

Es kann ihn nur geben, wenn Politik und Kirche mitspielen. Rapperin Gaby Baca singt über die Notlage einer Frau. Ärzte haben ihr gesagt, dass weder sie noch ihr ungeborenes Baby die Schwangerschaft überleben werden. Abtreiben darf sie trotzdem nicht. Ein Fall wie viele andere in Nicaragua.

"Die Regierung hat unsere Bäuche an die Kirche verkauft"

"Es ist eng geworden für uns Frauen. Unsere Freiheit bekam ein ernstes Problem, als diese Regierung, die sich als links bezeichnet, unsere Bäuche an die Kirche verkaufte und sogar therapeutische Abtreibungen strafbar wurden. Uns wurde die Möglichkeit genommen, frei über unseren Körper zu entscheiden."

Für Gaby Baca ist das besonders schmerzhaft, weil sie als Mädchen den Krieg miterlebt hat. Nicaragua hat sich Ende der 1970er-Jahre von dem brutalen Diktator Somoza befreit. Die Revolution sollte auch den Frauen Freiheit bringen. Doch das Gegenteil ist eingetreten. Heute haben von ihren Ehemännern misshandelte Frauen nicht einmal das Recht, Anzeige zu erstatten. Gaby Baca, la baca loca, die verrückte Baca, wie sie sich selbst nennt, ist die einzige bekennende lesbische Künstlerin des Landes. Homosexualität ist in Nicaragua ein Tabu-Thema. In ihren Liedern prangert die Feministin die Unterdrückung der Frau und den Machismo an. Präsident Daniel Ortega verkörpere die Rückschrittlichkeit.

"Das Verhalten dieses Typen, der sich selbst als sozialistischer Christ, als Erlöser verkauft, ist schrecklich, denn alle anderen Männer glauben, das gleiche Recht zu haben wie der Präsident: das Recht zum Missbrauch. Der Präsident steht für die Konstante des Machismo."

Für Gaby Baca ist das besonders schmerzhaft, weil sie als Mädchen den Krieg miterlebt hat. Nicaragua hat sich Ende der 1970er-Jahre von dem brutalen Diktator Somoza befreit. Die Revolution sollte auch den Frauen Freiheit bringen. Doch das Gegenteil ist eingetreten. Heute haben von ihren Ehemännern misshandelte Frauen nicht einmal das Recht, Anzeige zu erstatten. Gaby Baca, la baca loca, die verrückte Baca, wie sie sich selbst nennt, ist die einzige bekennende lesbische Künstlerin des Landes. Homosexualität ist in Nicaragua ein Tabu-Thema. In ihren Liedern prangert die Feministin die Unterdrückung der Frau und den Machismo an. Präsident Daniel Ortega verkörpere die Rückschrittlichkeit.

"Das Verhalten dieses Typen, der sich selbst als sozialistischer Christ, als Erlöser verkauft, ist schrecklich, denn alle anderen Männer glauben, das gleiche Recht zu haben wie der Präsident: das Recht zum Missbrauch. Der Präsident steht für die Konstante des Machismo."

Extreme Verwandlung der ehemaligen Freiheitskämpfer

Die missbrauchte Stieftochter Ortegas hat sich vor langer Zeit von ihm und seiner Frau, ihrer Mutter Rosario Murillo losgesagt und lebt im Ausland. Murillo, die First Lady, Kandidatin für die Vizepräsidentschaft und Sprecherin der Regierung, gibt Statements ab, aber keine Interviews. Wer etwas über sie erfahren will, muss andere fragen. Die frühere Freundin Gioconda Belli zum Beispiel. Die international erfolgreiche Schriftstellerin ist eine von vielen Weggefährten aus Zeiten der Revolution, die Murillo und Ortega die Freundschaft kündigten. Zu extrem war die Verwandlung der beiden Freiheitskämpfer. Heute regieren sie autokratisch mit Zügen einer Familiendiktatur.

"Rosario hat nichts dafür getan, dass die Rolle der Frauen in diesem Land gestärkt wird. Im Gegenteil. Frauenquoten gibt es nur zum Schein. Ihr Diskurs ist religiös und reaktionär. Selbst die Kirche ist progressiver als sie mit ihrer manipulierenden Sprache. Sie redet von Erdulden, von Anpassung, der Danksagung an Gott und die Jungfrau. In ihrem Innersten glaubt sie selbst nicht daran. Rosario Murillo war nie religiös, aber sie wurde es, als Daniel Ortega zum Präsidenten gewählt wurde. Die beiden betreiben ein skrupelloses Spiel und verwandeln sich so oft sie müssen, um an der Macht zu bleiben."

"Das Land der Frauen" heißt einer der Romane von Gioconda Belli - eine Gesellschaftsutopie. Die Frauen regieren. Solche Träume entstehen in Nicaragua, wo Frauen weit entfernt sind von Macht und wo die Demokratie abgeschafft ist. Ortega und seine Frau regierten wie König und Königin, sagt Belli. Im Einklang mit Institutionen wie dem Obersten Gericht haben sie die Oppositionsparteien mit allerlei Tricks kaltgestellt. Deshalb hat keine von ihnen bei der Präsidentenwahl eine Chance.

Ihm und der Willkür seiner Frau total ausgeliefert

"Wir können nichts tun. Alle Auswege sind blockiert, die Wahlen manipuliert, die wichtigste Oppositionspartei eliminiert, 28 Abgeordnete der Opposition aus der Nationalversammlung rausgeschmissen. Wir können nur hoffen, dass Ortega auf die Unzufriedenheit in der Bevölkerung reagiert. Aber derzeit sind wir wie gelähmt und warten darauf – auch wenn es uns nicht gefällt – dass der internationale Druck Daniel Ortega zum Nachdenken zwingt. Bis dahin sind wir seiner und der Willkür seiner Ehefrau total ausgeliefert."

Gioconda Belli, die PEN-Club-Präsidentin, hat gemeinsam mit anderen Intellektuellen des Landes zum Wahlboykott aufgerufen. Doch wird es am Ende keine Rolle spielen, wie hoch die Wahlbeteiligung war. In Nicaragua gibt es keine Mindestbeteiligung. Die Wahl verkommt zur Farce.

Rückhalt der Sandinisten in der armen Bevölkerung

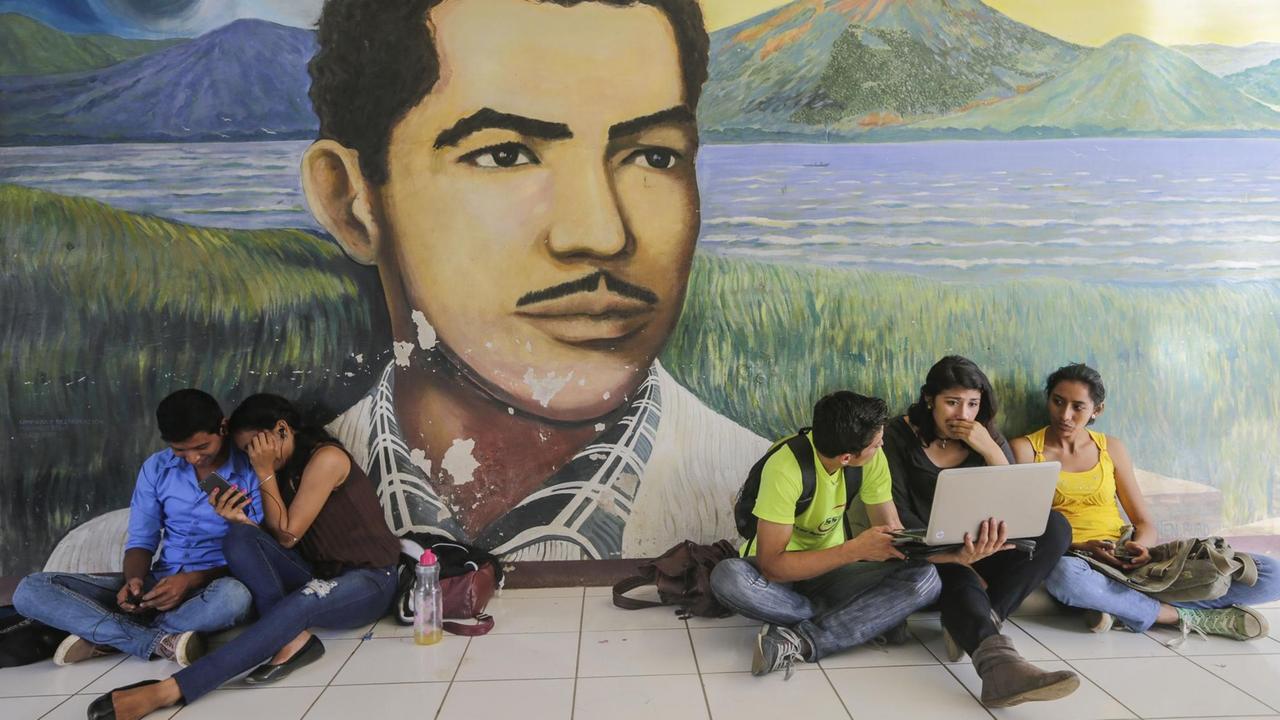

In der Universitätsstadt León findet eine Party der Regierungspartei, der sandinistischen Befreiungsfront FSLN statt. Von Wahlkampf keine Spur. Die FSLN feiert, als habe sie die Wahl bereits gewonnen. Vor dem Gemäuer der altehrwürdigen Kathedrale tanzen Folkloregruppen auf einer Bühne. Kämpferisch ist die Ansprechhaltung der Moderatoren. Im Schatten der Bäume hantieren Jugendliche mit ihren Smartphones. Die 16-jährige Schülerin Ingrid ist einem Aufruf ihrer Schule gefolgt und zu der politischen Veranstaltung gekommen. Sie gehört der sandinistischen Jugend an.

"Mir gefällt, was die Sandinisten machen. Die FSLN ist die Partei, die arme Familien am meisten unterstützt. Sie geben ihnen ein Dach über dem Kopf, meine Großmutter erhielt Hühner und Schweine, sie geben uns Stipendien für die Universität, und wer weit entfernt von der Schule lebt, bekommt ein Fahrrad. Studenten erhalten jeden Monat etwas Geld, und es gibt Kurse für Leute, die nicht lesen und schreiben können."

Dass die Präsidentenwahl im Grunde schon entschieden ist, hält die Schülerin für selbstverständlich. Schließlich vertraue die Mehrheit des Volkes den Sandinisten.

"Die Sandinisten haben immer die Bevölkerung unterstützt, genau deswegen steht sie hinter ihnen. Auch wenn ihr Sieg schon feststeht, müssen trotzdem Wahlen abgehalten werden. Das Gesetz schreibt vor, dass wir das Recht haben, unsere Stimme demjenigen zu geben, der am besten für uns ist."

Mit der Ukulele in der Hand schlendert Rapperin Gaby Baca über den Platz in Leon und beobachtet die künstlerischen Darbietungen. Zu Beginn ihrer Karriere haben die Sandinisten sie gern vor ihren politischen Karren spannen wollen, aber sie habe abgelehnt. Seitdem wird sie vom System geschnitten. Nicht nur missliebige Politiker, auch Künstler werden aussortiert.

"Weil ich gegen diese Kultur ankämpfe, bin ich wie eine singende Guerillera. So sehe ich mich. Manchmal spiele ich aber auch die zukünftige Präsidentin. Dabei geht es mir nicht um Macht, sondern ich möchte mit Humor daran erinnern, dass sogar ich Präsidentin sein könnte und mit Sicherheit wäre ich besser. Die Ortegas liefern nichts als Pantomime und bedienen sich auf schamlose Weise ihrer Macht – wie König und Königin."

Wichtige Posten haben Ortega und Murillo mit Familienmitgliedern besetzt: Oberstes Gericht, Wahlrat, Militärführung und die meisten Medien tanzen nach ihrer Pfeife. Ortega ließ das Wahlrecht ändern, damit er wiedergewählt werden kann und paktierte sogar mit dem rechten wegen Korruption verurteilten Ex-Präsidenten Aleman, den er aus dem Gefängnis holte.

"Mir gefällt, was die Sandinisten machen. Die FSLN ist die Partei, die arme Familien am meisten unterstützt. Sie geben ihnen ein Dach über dem Kopf, meine Großmutter erhielt Hühner und Schweine, sie geben uns Stipendien für die Universität, und wer weit entfernt von der Schule lebt, bekommt ein Fahrrad. Studenten erhalten jeden Monat etwas Geld, und es gibt Kurse für Leute, die nicht lesen und schreiben können."

Dass die Präsidentenwahl im Grunde schon entschieden ist, hält die Schülerin für selbstverständlich. Schließlich vertraue die Mehrheit des Volkes den Sandinisten.

"Die Sandinisten haben immer die Bevölkerung unterstützt, genau deswegen steht sie hinter ihnen. Auch wenn ihr Sieg schon feststeht, müssen trotzdem Wahlen abgehalten werden. Das Gesetz schreibt vor, dass wir das Recht haben, unsere Stimme demjenigen zu geben, der am besten für uns ist."

Mit der Ukulele in der Hand schlendert Rapperin Gaby Baca über den Platz in Leon und beobachtet die künstlerischen Darbietungen. Zu Beginn ihrer Karriere haben die Sandinisten sie gern vor ihren politischen Karren spannen wollen, aber sie habe abgelehnt. Seitdem wird sie vom System geschnitten. Nicht nur missliebige Politiker, auch Künstler werden aussortiert.

"Weil ich gegen diese Kultur ankämpfe, bin ich wie eine singende Guerillera. So sehe ich mich. Manchmal spiele ich aber auch die zukünftige Präsidentin. Dabei geht es mir nicht um Macht, sondern ich möchte mit Humor daran erinnern, dass sogar ich Präsidentin sein könnte und mit Sicherheit wäre ich besser. Die Ortegas liefern nichts als Pantomime und bedienen sich auf schamlose Weise ihrer Macht – wie König und Königin."

Wichtige Posten haben Ortega und Murillo mit Familienmitgliedern besetzt: Oberstes Gericht, Wahlrat, Militärführung und die meisten Medien tanzen nach ihrer Pfeife. Ortega ließ das Wahlrecht ändern, damit er wiedergewählt werden kann und paktierte sogar mit dem rechten wegen Korruption verurteilten Ex-Präsidenten Aleman, den er aus dem Gefängnis holte.

Im Schulterschluss mit der katholischen Kirche arbeiten die Sandinisten an der Basis, helfen den einfachen Leuten und nicht nur ihren Gefolgsleuten. Jedoch tun sich Widersprüche auf und manchmal kollidieren unternehmerfreundliche Politik und Kampfgeist der Arbeiterschaft. In der Nähe von Leon höhlen seit dem 19. Jahrhundert Goldgräber die Berge aus. Aktuell ist es ein ausländisches Unternehmen. Der kleine Ort El Limon lebt davon. Im vergangenen Jahr streikten Arbeiter wegen niedriger Löhne und schlechter Bedingungen in der Mine. Sicherheitskräfte gingen brutal gegen sie vor. Die 59-jährige Sophia Lopez erinnert sich noch genau an den Tag. Ihr Mann und ihr Sohn, beide Minenarbeiter, waren vor der Polizei in die Berge geflohen.

"Die Bereitschaftspolizei ging mit aller Brutalität gegen uns vor. Wir haben keine Waffen, unsere einzige Verteidigung sind Steine. Aber sie zogen ihre Pistolen und bombardierten uns mit Tränengas. Ich nahm meine Enkel und suchte Schutz in einer Hütte, aber der Rauch war überall. Die Kleine hier war damals drei Monate alt, war kurz vor dem Ersticken, und wenn einer der Arbeiter sie nicht Mund-zu-Mund beatmet hätte, würde sie heute nicht mehr leben."

Nach dem Streik saßen die Gewerkschaftsführer mehrere Monate im Gefängnis. Die Betreiber der Mine entließen viele Arbeiter oder verlängerten ihre Zeitverträge nicht. Jetzt machen Männer von außerhalb die Arbeit – für weniger Geld, obwohl sich der Goldpreis in den vergangenen 14 Jahren mehr als vervierfacht hat. Aus El Limon wird niemand mehr eingestellt – weil die Arbeiter hier zu konfliktiv seien, haben die Einwohner als Begründung gehört.

"Das ist für die jungen Leute schlimm. Sie geben ihnen keine Arbeit, obwohl fast 70 Prozent arbeitslos sind. Sie sind hoffnungslos, betrinken sich, nehmen Drogen, die Mädchen prostituieren sich. Das Unternehmen könnte das ändern. Mein Sohn hat versucht sich umzubringen, weil er keine Arbeit hat."

Andere Einkommensquellen gibt es nicht. Das Leben ist teuer. Wasser müssen die Bewohner kaufen, weil das Trinkwasser durch die Goldmine vergiftet ist. Nierenerkrankungen sind eine der häufigsten Todesursachen in El Limon. Stolz erzählen die Einheimischen jedoch, dass hier 98 Prozent die Sandinisten wählten. Einen Zusammenhang zwischen Politik und ihrem Leben stellen sie nicht her. In den vergangenen Jahren hat die Ortega-Regierung 10,5 Prozent des Landes für den Bergbau freigegeben, darunter auch Gebiete, die zuvor Schutzgebiete waren oder indigenen Gemeinschaften gehören – Arbeitnehmerrechte werden ausgehöhlt.

Bei der Bewegung der Arbeitenden Frauen, einer Nichtregierungsorganisation, ist das Wartezimmer schon am frühen Morgen voll. Die Organisation berät Frauen, die in Billiglohnbetrieben in Freihandelszonen arbeiten - den maquilas - und sie vertritt sie vor Gericht. Die Anwältin Johana Arce bearbeitet derzeit den Fall von mehreren Frauen, die gegen ihre sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen in einer koreanischen Textilmaquila protestierten. Als sie streikten, kam die Polizei. Einige kamen ins Gefängnis. Vorwurf: Widerstand gegen die Staatsgewalt

"Es ist eine subtile Art der Einschüchterung und der Verletzung der Arbeitnehmerrechte. In diesem Betrieb schien nur alles ruhig, bis es in diesem Jahr krachte. Zehn Arbeiter und Arbeiterinnen wurden verhaftet, um ein Exempel zu statuieren. In Nicaragua entstand dadurch das Bild: In den Maquilas herrschen Missstände, aber ein Recht auf Protest gibt es nicht. Die Botschaft an die Arbeiter in der Maquila ist klar: Das Gleiche kann euch passieren, wenn ihr den Mund auf macht."

Verletzung der Arbeitnehmerrechte in Gang und Gebe

Billiglohnbetriebe verlassen sogar das mittelamerikanische Nachbarland Honduras und ziehen nach Nicaragua, weil der Arbeitsmarkt hier noch flexibler ist. Es gibt einen regelrechten Boom: Die Betriebe müssen weniger Auflagen beachten und können noch niedrigere Löhne zahlen. 150 US-Dollar beträgt das Grundgehalt im Monat.

"Die Freihandelszonen mit ihren Billiglohnbetrieben stellen 50 Prozent der Arbeitsplätze in unserem Land, aber zu welchem Preis? Der Preis ist, dass sich viele Arbeiter aufopfern müssen, Gesetze nicht eingehalten werden. Vielleicht ist es nicht so schlimm wie früher, als Arbeiter regelrecht misshandelt wurden. Aber wenn die Höhe des Lohns davon abhängt, ob ein Arbeiter krank wird, dann ist das eine Verletzung seiner Rechte."

"Wenn das Vaterland klein ist, denkt man es groß." Der Spruch von Nationaldichter Ruben Dario prangt an den Resten der Kathedrale von Managua. Bis heute konnte sich die Hauptstadt nicht leisten, das vom Erdbeben 1972 zerstörte Altstadtzentrum wieder aufzubauen. Papageien nisten in der entkernten Kathedrale. Einige wenige Plakate der FSLN künden von der bevorstehenden Wahl. Die Regierung, die seit zehn Jahren im Amt ist und bereit für die garantierte Wiederwahl, nennt sich: christlich, sozialistisch, solidarisch. Ihr Wirtschaftsmodell ist neoliberal. Der frühere Guerillero Daniel Ortega streckt den Unternehmern die Hand aus. Billiglohnbetriebe und Minen finden ihr El Dorado in Nicaragua. Der Staat hat etliche Straßen gebaut, um Tourismus und Wirtschaft anzukurbeln. Eine Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik gibt es allerdings noch immer nicht. Verbinden sollte beide Küsten erst einmal ein Kanal - kleines Nicaragua mit großem Plan und großem Partner. Ein dubioser chinesischer Investor sollte helfen. Doch das Konkurrenzprojekt zum Panamakanal blieb in der Planungsphase stecken. Zu groß scheint die Investition, zu unrealistisch die Gewinnaussichten. Das Kanalprojekt ist eines von vielen, das umgeben ist von Geheimniskrämerei und Intransparenz. Ebenso die Partnerschaft mit Venezuela, das im Rahmen des Petrocaribe-Bündnisses seit Jahren Erdöl liefert. Auch dank dieser Unterstützung konnte Ortega seine Sozialprogramme finanzieren. Ein Beispiel:

Die Hausfrau Martha Sanchez in einem der ärmlichen Viertel Managuas hat besonders davon profitiert. Vor einem Jahr bekam sie das Geschenk ihres Lebens: Das Casa del Pueblo Solidario – das Haus des solidarischen Volkes. Strom, Gasherd, Kühlschrank, Trinkwasser-Anschluss inklusive - ein eigenes Dach über dem Kopf - 30 Quadratmeter groß.

"Die von der sandinistischen Jugend kamen eines Tages und haben sich meine Hütte angesehen. Sie war in einem sehr schlechten Zustand, außerdem war das Dach kaputt und es regnete überall rein. Ich unterstütze Daniel Ortega, er hat viel für die Armen getan. Ich kann mich nur bedanken - erst bei Gott und dann bei Daniel Ortega."

Martha Sánchez lebt weiter in Armut, aber es geht ihr viel besser als in der Elendshütte, in der sie vorher ihr Dasein fristete. Nicaragua ist nach Haiti immer noch das zweitärmste Land der Region, auch wenn die Wirtschaft im letzten Jahr um beeindruckende fast fünf Prozent gewachsen ist und sich die Armutsstatistiken während der Regierungszeit der Sandinisten leicht verbesserten.

Die Hausfrau Martha Sanchez in einem der ärmlichen Viertel Managuas hat besonders davon profitiert. Vor einem Jahr bekam sie das Geschenk ihres Lebens: Das Casa del Pueblo Solidario – das Haus des solidarischen Volkes. Strom, Gasherd, Kühlschrank, Trinkwasser-Anschluss inklusive - ein eigenes Dach über dem Kopf - 30 Quadratmeter groß.

"Die von der sandinistischen Jugend kamen eines Tages und haben sich meine Hütte angesehen. Sie war in einem sehr schlechten Zustand, außerdem war das Dach kaputt und es regnete überall rein. Ich unterstütze Daniel Ortega, er hat viel für die Armen getan. Ich kann mich nur bedanken - erst bei Gott und dann bei Daniel Ortega."

Martha Sánchez lebt weiter in Armut, aber es geht ihr viel besser als in der Elendshütte, in der sie vorher ihr Dasein fristete. Nicaragua ist nach Haiti immer noch das zweitärmste Land der Region, auch wenn die Wirtschaft im letzten Jahr um beeindruckende fast fünf Prozent gewachsen ist und sich die Armutsstatistiken während der Regierungszeit der Sandinisten leicht verbesserten.

Belli: Regierung hat dem Land ein neues Make-up gegeben

An der herausgeputzten Uferpromenade des Managua-Sees gibt es das bessere Leben zum Anfassen: Einfache Leute, die nicht das Geld haben, um jemals irgendwohin zu fliegen, besteigen ein echtes Passagierflugzeug und machen Fotos dabei, oder sie spazieren staunend durch ein Miniatur-Modell des alten Stadtzentrums. Hier wie überall in der Stadt dominieren meterhohe Lebensbäume aus Metall das Bild. Präsidentengattin Rosario Murillo hat sie gestaltet. In der Nacht beleuchten sie die unattraktive, düstere Hauptstadt und verleihen ihr weihnachtliche Gemütlichkeit. Gefühlt gehe es dem Land besser, meint sogar die Ortega-Kritikerin Gioconda Belli.

"Es ist nicht alles schlecht, man sollte die Regierung nicht nur kritisieren. Sie hat dem Land immerhin ein neues Make-up gegeben, das Straßennetz ausgebaut, Vergnügungszentren sind entstanden, auch Übertreibungen wie diese leuchtenden Lebensbäume in Managua. Die Menschen sind davon beeindruckt, sie sehen es als ein Zeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs. Und dann die Sozialprogramme: Die Leute bekommen etwas: Wellblechdächer für ihre Häuser, Zement, einen "Produktionsbonus” in Form von Hühnern oder Schweinen. Das sind Dinge die verteilt werden, eben wie in einem paternalistischen System."

Das System basiert auf Geben und Nehmen: Ich gebe dir Haus und Huhn, du gibst mir bei der Wahl deine Stimme. Frauenrechte werden dem Pakt mit der katholischen Kirche geopfert, den Unternehmern kaum Grenzen gesetzt. Revolutionsromantik schwebt über allem, Make-up übertüncht die Makel. Selbst die Wahl ist reines Make-up.