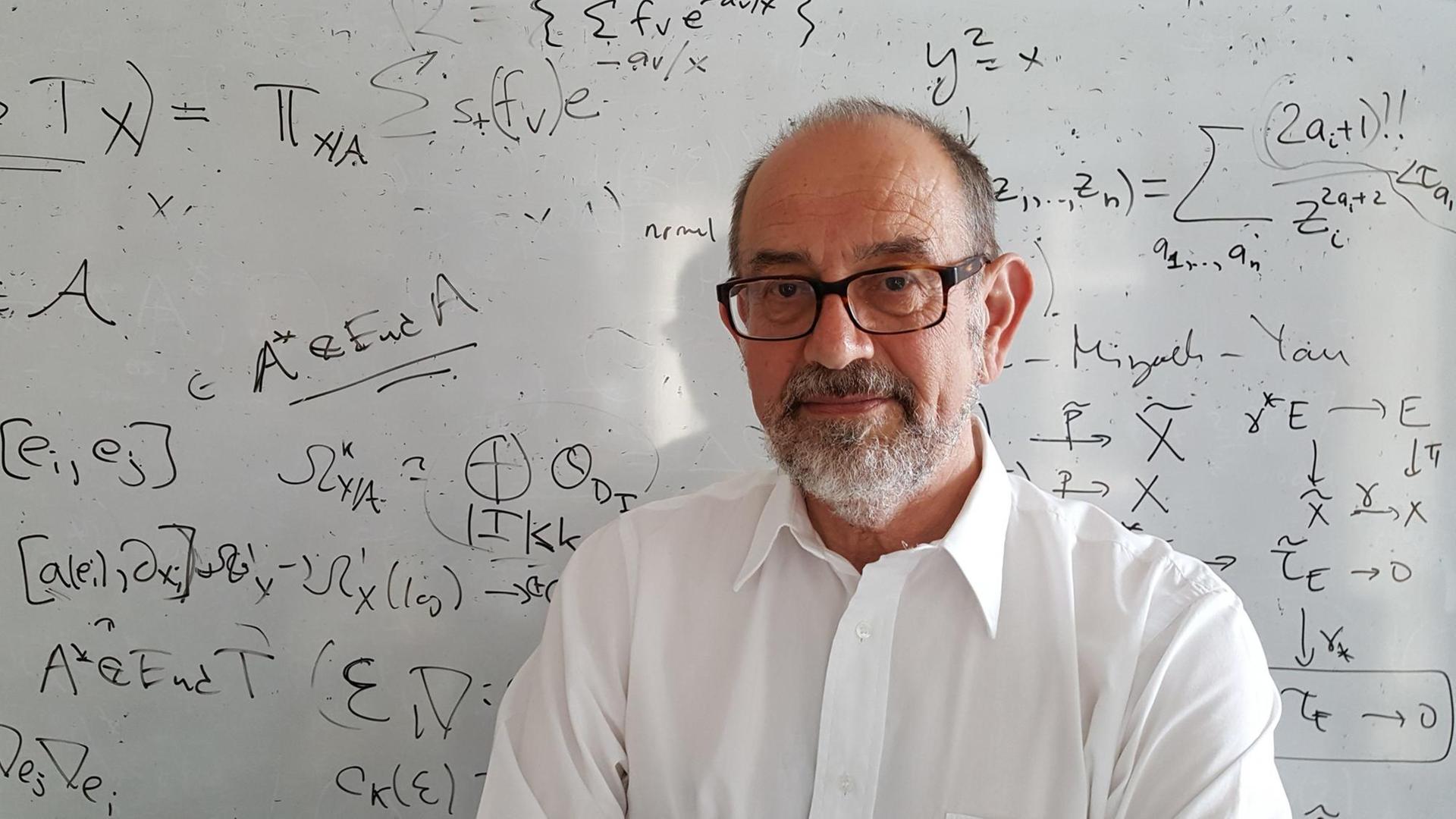

Das ist einer der berühmtesten Mathematiker unsere Zeit: "Nigel Hitchin, Oxford University."

1965 kam er als Student nach Oxford, heute ist Nigel Hitchin dort emeritierter Professor für theoretische Mathematik. Seine Arbeiten haben vor allem der Physik neue Instrumente geliefert, in vieldimensionalen Räumen elegant und effektiv zu rechnen.

"Mich interessierte von Anfang an die Geometrie und das, was wir heute den 'Globalen Sinn der Geometrie' nennen. Ein typisches Beispiel ist, wie man die Fläche eines Donuts mit seinem Loch in der Mitte mathematisch elegant beschreibt. Man spricht von Topologie. Schon seltsam, wie mich das von Anfang an begeistert hat, und wie früh man im Studium erkennt, trotz des riesigen Themenangebots, wo die persönlichen Vorlieben liegen."

Nicht nur in Hichins Kopf, auch auf dem Regal in seinem Büro finden sich Donuts und platonische Körper. Hitchin sagt, der Weg von der Geometrie der alten Griechen zu seinen Forschungen über Differentialgeometrie ist kurz. Die Abstraktion, an der er so viel Gefallen fand, trieb ihn quasi in die Arme von Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Deren mathematisches Herzstück sind gekoppelte Differenzialgleichungen. Bei der Suche nach Lösungen in mehrdimensionalen gekrümmten Räumen zählen Nigel Hitchins Methoden heute zum Standard.

"Die Physiker gehen ganz anders und auch mit anderen Begriffen an ihre Themen heran. Sie sprechen nicht von 'Differentialtopologie', sondern von 'Quantenfeldtheorie'. Wegen ihrer breiten Ausbildung haben sie ein Gespür für Zusammenhänge entwickelt, die sie aber nicht beweisen können. Wir profitieren von diesem Gespür, gehen ihren Vermutungen nach und versuchen, harte Beweise zu finden."

Nigel Hitchin schreibt seine Ideen meist handschriftlich auf Papier und tippt sie erst ab einem gewissen Reifegrad in den Computer ein. Es wimmelt von Fehlschlägen, wo es dann beim Papier bleibt, das in den Papierkorb wandert.

Anders war das, als er sich mit der String-Theorie beschäftigte und durch Zufall eine Analogie dazu in der Geometrie fand. Um das Problem zu beschreiben, entwickelte er für sich selbst eine eigene mathematische Sprache, die er "Generalized Geometry" - Verallgemeinerte Geometrie - nannte und die heute ein gängiges Werkzeug in der Elementarteilchenphysik ist.

"Die Frage ist: Entdeckt man oder erschafft man Mathematik? Die Platonische Idee ist ja, dass die Mathematik schon immer in der Welt ist und wir sie bloß begreifen müssen. Das glaube ich nicht, aber man hat als Mathematiker tatsächlich oft das Gefühl eines Entdeckers. Wir haben ein Gespür dafür, dass da etwas ist, und plötzlich zeigt es sich. Klar denkt man dann, das gab es schon immer. Besonders, wenn es auch noch mehrere Leute gleichzeitig herausfinden! Ich halte das für eine psychologische Täuschung."

Für Nigel Hitchin ist Mathematik also eine schöpferische Tätigkeit. Das neue Institut für Theoretische Mathematik der Oxford University ist auf die Bedürfnisse von Forschern wie ihn zugeschnitten: Die Mathematiker arbeiten im schallgedämpften Büro und haben ihre Ruhe. Sobald sie aber aus ihren Räumen auf den Gang treten, öffnet sich das Atrium, und sie merken, sie sind Teil der realen Welt. Viele seiner Forschungen wurden von Gesprächen mit Physikern angeregt und führten dann über Umwege zur Physik zurück.

"Ich fand die Physik der Eichtheorien spannend, wo es um die Beschreibung von Feldern und auch des so genannten Higgs-Mechanismus geht. Ich hatte vor langer Zeit den magnetischen Monopol beschrieben, und das passt, auch wenn es scheinbar mit Teilchen nichts zu tun hatte, perfekt zu dem Higgs-Problem. Um zwei Ecken herum war es ein gutes Modell zur Beschreibung nichtlinearer Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen."

Schülern rät der gerade 70 gewordene Engländer nur dann theoretische Mathematik zu studieren, wenn sie die Befriedigung mögen, nach langem einsamem Nachdenken den Weg für einen Beweis zu finden. Seine Frau ist keine Mathematikerin, aber sie weiß, wenn er ein Problem hat.

"Dann muss ich erst mal lange alleine spazieren gehen und bin überhaupt sehr still. Sie respektiert das."