Zach Wells ist Paläontologe, ein Fossilienexperte, einer, der in den steinernen Sedimenten die Spuren des ehemals Lebendigen liest. Als bei seiner Tochter Sarah eine unheilbare Nervenkrankheit diagnostiziert wird, das seltene Batten-Syndrom, wird der Universitätsprofessor zum Umgekehrten verdammt. Er muss mitansehen, wie aus der Zwölfjährigen mehr und mehr das Leben weicht.

„Mit der Zeit würde meine Tochter unter immer schlimmeren Anfällen leiden, ihr Sehvermögen würde schließlich völlig versagen, ihre sprachlichen und motorischen Fähigkeiten würden immer mehr nachlassen und schwinden, sie würde unter geistigen Behinderungen leiden; sie würde dement werden. Ich würde sie verlieren, noch ehe sie tot war.“

Das Vollführen von Ausweichbewegungen mag eine – bewusste oder unbewusste – Strategie, vielleicht sogar eine Überlebensstrategie sein, das kaum Erträgliche zu überstehen. Humor oder auch Zynismus als Reaktion auf das Unglück wären solche Ausweichbewegungen.

Die versteckte Nachricht

Zach Wells, der Ich-Erzähler von Percival Everetts Roman „Erschütterung“, wählt ein drastischeres Mittel. Hilflos angesichts der Krankheit der Tochter, mit der er sich eben noch hart umkämpfte Schachgefechte und gewitzte Wortduelle geliefert hat, bricht er auf, um mexikanische Frauen zu retten, die als Arbeitssklavinnen in einer abgeschiedenen Lagerhalle in New Mexico gehalten werden.

Eine versteckte Nachricht in einer online bestellten Secondhandjacke hat Zach auf die Spur der Frauen gebracht. Ausgerechnet in dem Moment stößt er auf den kleinen Zettel, als die Familie erstmals im Wartezimmer der Kinderärztin sitzt:

„‘Was ist das?‘, fragte Meg.

‚Das war in meiner Tasche. Darauf steht „Ayúdame“.‘

‚Was heißt das?‘

‚Das heißt ‚Hilf mir’ auf Spanisch, oder?‘

‚Keine Ahnung.‘“

‚Das war in meiner Tasche. Darauf steht „Ayúdame“.‘

‚Was heißt das?‘

‚Das heißt ‚Hilf mir’ auf Spanisch, oder?‘

‚Keine Ahnung.‘“

Dass weder die dramaturgische Anlage des Romans zu aufgesetzt und abgezirkelt erscheint noch dieser Mann, der sich vor dem Schmerz davonstiehlt, zum Klischee verkommt, liegt an den feinen Verschiebungen, Spiegelungen und Irritationen, die Percival Everett seinem Text einzuschreiben versteht.

Warum etwa finden sich Zach und seine Frau Meg mit der Diagnose ihrer Tochter ab und holen keine anderen Befunde ein? Warum recherchieren sie nicht nach Therapiemethoden? Sie erstarren vor der Krankheit ihrer Tochter, wie die Studierenden, mit denen Zach eine Exkursion in die Wüste unternimmt, beim Anblick einer Schlange, während Zach das Tier mit routiniertem Griff außer Gefecht setzt.

Ein Erzähler, dem nicht zu trauen ist

Aber inwieweit soll man diesem Erzähler trauen, der ein ums andere Mal seine Rolle als korrekter, trotz der Umstände nüchterner Chronist betont? Während er wiederholt seine Träume referiert, muten immer wieder Szenen, die er als reale behauptet, traumgleich an. Etwa jene, als die Familie im Anfangsstadium der Erkrankung eine Reise nach Paris unternimmt und Sarah nach einer allenfalls Sekunden andauernden Unaufmerksamkeit des Vaters plötzlich verschwunden ist. Kann es sein, dass er nach einer bangen Suche die Tochter, die wie er schwarz ist, vor einem bewaffneten Rechtsextremen rettet?

„Er war von mir abgewandt, und ganz plötzlich sprintete ich auf ihn zu. Er drehte sich genau in dem Moment zu mir, in dem ich ihn erreichte. Ich prallte so kräftig gegen ihn, dass ich ihn umwarf. Ich packte die Hand mit der Pistole, verdrehte sie und bog sie nach hinten. Ich meinte, seine Finger brechen zu hören, und dachte schon damals, dass das bei dem Lärm gar nicht möglich war.“

Die Not der entführten Frauen

Eine weitere Erlösungserzählung, während die Erlösung vor der eigentlichen Bedrohung, der Krankheit der Tochter, unmöglich bleibt. Unterbrochen wird Zachs Bericht in unregelmäßigen Abständen von knappen paläontologischen Notizen. Sie mögen als Realitätsversicherung dienen. Vielleicht sollen diese kurzen Einsprengsel auch ein Nebeneinander von Dimensionen verdeutlichen, das allenfalls in der Abstraktion tröstlich sein kann. So steht neben dem privaten Schicksal, wie es Sarahs Krankheit darstellt, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene die politische Not in Gestalt der in Mexiko entführten Frauen, und so eröffnen die Notizen über Lebewesen vergangener Epochen einen Zeitraum, in dem die Bedeutung des einzelnen Lebens verschwindend gering anmutet.

Everetts Roman lässt noch eine weitere Deutung zu. Könnte all das, was Zach über die Krankheit und schließlich den Tod der Tochter erzählt, nur seiner Phantasie entsprungen sein? Ein Albtraum, genährt von der Sorge, das eigene Kind nicht schützen zu können oder gar selbst schuldig an dem zu sein, was ihm zustößt? Heiner Müller etwa hat in „Glück der Angst“, gewidmet seiner Tochter Anna, diese unauflösbare Verbindung von elterlicher Liebe und Sorge in wenigen Zeilen verdichtet:

„Manchmal zwischen Nacht und Morgen

Seh ich Hunde dich umkreisen

Hunde mit gebleckten Zähnen

Und du greifst nach ihren Pfoten

Und du lachst in ihre Zähne

Und ich wache auf mit Angstschweiß

Und ich weiß, daß ich dich liebe“

Seh ich Hunde dich umkreisen

Hunde mit gebleckten Zähnen

Und du greifst nach ihren Pfoten

Und du lachst in ihre Zähne

Und ich wache auf mit Angstschweiß

Und ich weiß, daß ich dich liebe“

Kein Zufall vielleicht, dass der Gendefekt bei Percival Everett ein rezessives Merkmal ist, das beide Elternteile an die Tochter vererbt haben. Und dann gibt es da – an Krankheit denkt noch niemand – ganz zu Beginn des Romans diese kleine Störung im Alltag, diese Erschütterung, als Sarah eine offensichtliche Konstellation auf dem Schachbrett nicht erkennt:

„Es war ein unvorsichtiger, nicht einmal leichtsinniger, sondern schlicht unbedachter Zug, der ihr überhaupt nicht ähnlich sah. Sie war in ihrem Spiel niemals unbedacht. Ich musterte das Gesicht meiner Tochter, beobachtete den konzentrierten Ausdruck ihrer braunen Augen, deren Intensität, die ich schon so viele Male gesehen und bewundert hatte. Ihr Blick war strahlend, golden, durchdringend, und doch schien dieser unachtsame Zug irgendwie bedeutsam.“

Ausweichbewegung der Lesenden

Kurz darauf schneidet Sarah sich bei den Vorbereitungen des Abendessens in den Finger. Womöglich liegt irgendwo zwischen dem Lapsus beim Schachspiel nebst der Ungeschicklichkeit beim Kochen und einem der ersten Arztbesuche der Moment, in dem sich das Denken des Spurensuchers Zach verselbständigt und eine mögliche Zukunft in ihrer unheilvollsten Version ausmalt. Aber das mag nur eine Ausweichbewegung der Lesenden sein. Zwingend notwendig ist sie nicht. Denn trotz der routinierten, kaum aufregenden Sprache gelingt es Percival Everett durch die spielerische Anlage seines Romans, dem Unerträglichen einen Raum zu eröffnen und es zugleich diskret und schützend zu verbergen.

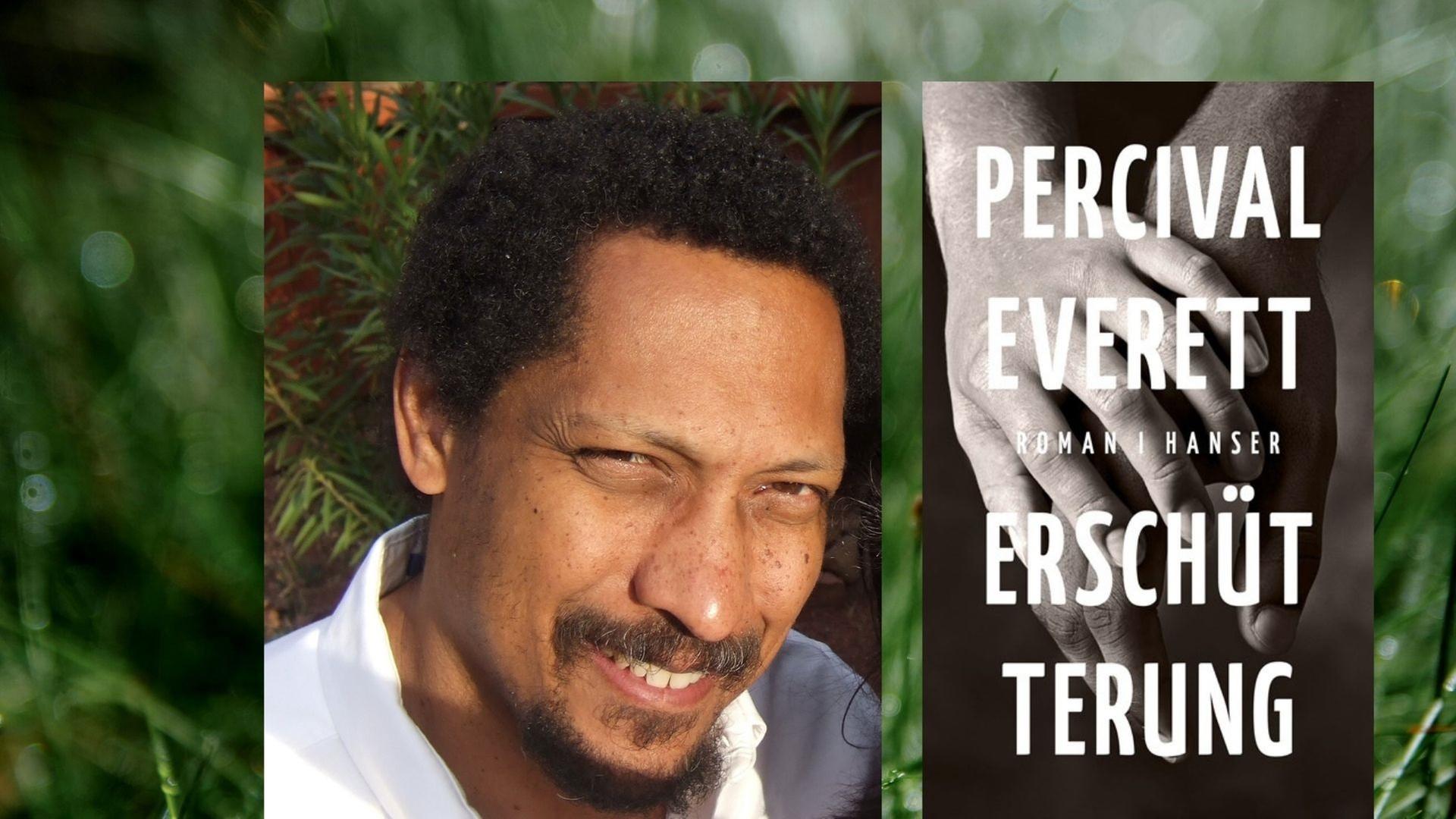

Percival Everett: „Die Erschütterung“.

Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl

Hanser Verlag, München. 288 Seiten, 23 Euro.

Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl

Hanser Verlag, München. 288 Seiten, 23 Euro.