Ein tiefer werdender Schrei, gefolgt von Donner und Fauchen. So dürften sich, glaubt man den Computersimulationen amerikanischer Forscher, die ersten Momente des Universums angehört haben, nachdem es vor 13,7 Milliarden Jahren per Urknall entstanden war. Damals hatte der blutjunge Kosmos wie im Zeitraffer mehrere unterschiedliche Stadien durchlebt. Mit einer dieser frühkosmischen Phasen beschäftigt sich Klaus Reygers, Physiker an der Universität Heidelberg.

"Im frühen Universum haben die uns bekannten Teilchen noch nicht existiert. Wir hatten eine reine Suppe, die aus Quarks und Gluonen besteht."

Quarks sind nach heutiger Kenntnis die kleinsten Materiebausteine überhaupt. Gluonen hingegen sind eine Art Leim, der die Quarks zusammenklebt zu größeren Gebilden – zum Beispiel zu Protonen. Im frühen Universum aber gab es noch keine Atomkerne. Damals war der Kosmos derart heiß, dass er aus einer Suppe aus Quarks und Gluonen bestand, im Fachjargon Quark-Gluon-Plasma genannt. Aus dieser Ursuppe bildeten sich dann, als sich das Universum ausdehnte und kühler wurde, jene Atomkerne, aus denen Materie heute besteht.

"Wir glauben, dass dieser Phasenübergang einige Mikrosekunden nach dem Urknall stattgefunden hat. Erst ab da bestand das Universum aus den Teilchen, die wir heute kennen – den Protonen und den Neutronen."

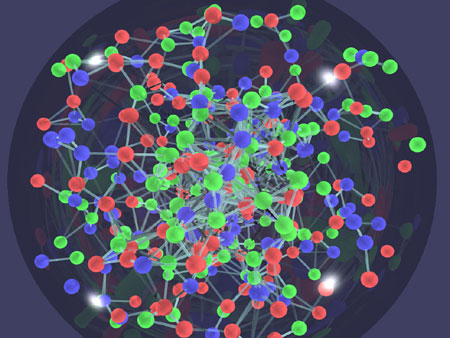

Doch lässt sich dieser Phasenübergang irgendwie umdrehen? Kann man im Labor normale Materie zurückverwandeln in die kosmische Ursuppe? Ja, und zwar mit dem LHC in Genf, dem stärksten Beschleuniger aller Zeiten, meinten Klaus Reygers und 1000 weitere Physiker aus aller Welt. Dazu lassen sie den LHC schwere Bleikerne beschleunigen und aufeinander feuern. Ein Detektor namens ALICE, groß wie ein Haus und 10.000 Tonnen schwer, beobachtet die Kollisionen zwischen den Bleikernen. Als Reygers und seine Kollegen die Messdaten analysierten, bemerkten sie: Bei den Kollisionen war tatsächlich ein exotischer Feuerball entstanden – die kosmische Ursuppe. Im Prinzip war das zwar auch schon anderen Beschleunigern gelungen. Doch mit ALICE lässt sich das Plasma besonders detailliert untersuchen. Das Ergebnis:

"Wir haben festgestellt, dass sich das Quark-Gluon-Plasma wie eine Flüssigkeit verhält. Das war so nicht abzusehen. Ein interessanter Aspekt dabei ist, dass diese Ursuppe fließt wie eine Flüssigkeit ohne innere Reibung. Das ist eine der wichtigen Erkenntnisse, die wir jetzt aus unseren Experimenten gewonnen haben."

Zwar existiert diese Ursuppe im Labor nur für einen winzigen Augenblick. Dann verwandelt sie sich – ähnlich wie nach dem Urknall – in einen prasselnden Regen aus Atomkernen und anderen Teilchen. Aber solange diese Ursuppe existiert, verhält sie sich physikalisch gesehen wie eine Flüssigkeit – also tatsächlich so wie eine Suppe. Und das hat durchaus auch Konsequenzen für unser Verständnis des Universums.

"Quantenfluktuationen, die ganz zum Anfang existiert haben, bleiben durch diese Eigenschaft, dass das Quark-Gluon-Plasma fließt wie eine Flüssigkeit, erhalten. Auch im frühen Universum hat es Fluktuationen gegeben. Und die sehen wir heute als Schwankungen in der Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung."

Solche Fluktuationen könnten einst als Keimzellen für Galaxien gedient haben, glauben manche Kosmologen. Die Ergebnisse aus Genf scheinen diese Hypothese nun zu stützen. Und noch etwas gelang Klaus Reygers und seinen Kollegen: Sie konnten messen, wie heiß ihre Ursuppe ist.

"Das ist völlig vergleichbar mit dem Fall, dass ich die Temperatur eines heißen Stück Eisens mit einer Wärmebildkamera messe. Und wir haben jetzt Temperaturen gemessen. Und die zeigen uns, dass diese Materie, die wir erzeugt haben, die heißeste Materie ist, die je im Labor erzeugt worden ist. Das sind mehr als zwei Billionen Grad Celsius."

Ein Rekord, der aber nur vorübergehend Bestand haben dürfte. Denn derzeit wird der LHC umgebaut und auf höhere Kollisionsenergien hochgerüstet. Ab 2015 werden die Physiker ihre Bleikerne dann mit noch größerer Wucht aufeinander feuern. Und dann wird wohl ein neuer

Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde fällig – der Rekord für die höchste je im Labor erzeugte Temperatur.

"Im frühen Universum haben die uns bekannten Teilchen noch nicht existiert. Wir hatten eine reine Suppe, die aus Quarks und Gluonen besteht."

Quarks sind nach heutiger Kenntnis die kleinsten Materiebausteine überhaupt. Gluonen hingegen sind eine Art Leim, der die Quarks zusammenklebt zu größeren Gebilden – zum Beispiel zu Protonen. Im frühen Universum aber gab es noch keine Atomkerne. Damals war der Kosmos derart heiß, dass er aus einer Suppe aus Quarks und Gluonen bestand, im Fachjargon Quark-Gluon-Plasma genannt. Aus dieser Ursuppe bildeten sich dann, als sich das Universum ausdehnte und kühler wurde, jene Atomkerne, aus denen Materie heute besteht.

"Wir glauben, dass dieser Phasenübergang einige Mikrosekunden nach dem Urknall stattgefunden hat. Erst ab da bestand das Universum aus den Teilchen, die wir heute kennen – den Protonen und den Neutronen."

Doch lässt sich dieser Phasenübergang irgendwie umdrehen? Kann man im Labor normale Materie zurückverwandeln in die kosmische Ursuppe? Ja, und zwar mit dem LHC in Genf, dem stärksten Beschleuniger aller Zeiten, meinten Klaus Reygers und 1000 weitere Physiker aus aller Welt. Dazu lassen sie den LHC schwere Bleikerne beschleunigen und aufeinander feuern. Ein Detektor namens ALICE, groß wie ein Haus und 10.000 Tonnen schwer, beobachtet die Kollisionen zwischen den Bleikernen. Als Reygers und seine Kollegen die Messdaten analysierten, bemerkten sie: Bei den Kollisionen war tatsächlich ein exotischer Feuerball entstanden – die kosmische Ursuppe. Im Prinzip war das zwar auch schon anderen Beschleunigern gelungen. Doch mit ALICE lässt sich das Plasma besonders detailliert untersuchen. Das Ergebnis:

"Wir haben festgestellt, dass sich das Quark-Gluon-Plasma wie eine Flüssigkeit verhält. Das war so nicht abzusehen. Ein interessanter Aspekt dabei ist, dass diese Ursuppe fließt wie eine Flüssigkeit ohne innere Reibung. Das ist eine der wichtigen Erkenntnisse, die wir jetzt aus unseren Experimenten gewonnen haben."

Zwar existiert diese Ursuppe im Labor nur für einen winzigen Augenblick. Dann verwandelt sie sich – ähnlich wie nach dem Urknall – in einen prasselnden Regen aus Atomkernen und anderen Teilchen. Aber solange diese Ursuppe existiert, verhält sie sich physikalisch gesehen wie eine Flüssigkeit – also tatsächlich so wie eine Suppe. Und das hat durchaus auch Konsequenzen für unser Verständnis des Universums.

"Quantenfluktuationen, die ganz zum Anfang existiert haben, bleiben durch diese Eigenschaft, dass das Quark-Gluon-Plasma fließt wie eine Flüssigkeit, erhalten. Auch im frühen Universum hat es Fluktuationen gegeben. Und die sehen wir heute als Schwankungen in der Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung."

Solche Fluktuationen könnten einst als Keimzellen für Galaxien gedient haben, glauben manche Kosmologen. Die Ergebnisse aus Genf scheinen diese Hypothese nun zu stützen. Und noch etwas gelang Klaus Reygers und seinen Kollegen: Sie konnten messen, wie heiß ihre Ursuppe ist.

"Das ist völlig vergleichbar mit dem Fall, dass ich die Temperatur eines heißen Stück Eisens mit einer Wärmebildkamera messe. Und wir haben jetzt Temperaturen gemessen. Und die zeigen uns, dass diese Materie, die wir erzeugt haben, die heißeste Materie ist, die je im Labor erzeugt worden ist. Das sind mehr als zwei Billionen Grad Celsius."

Ein Rekord, der aber nur vorübergehend Bestand haben dürfte. Denn derzeit wird der LHC umgebaut und auf höhere Kollisionsenergien hochgerüstet. Ab 2015 werden die Physiker ihre Bleikerne dann mit noch größerer Wucht aufeinander feuern. Und dann wird wohl ein neuer

Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde fällig – der Rekord für die höchste je im Labor erzeugte Temperatur.