Mitte der Neunziger wusste Joseph Henrich, wie Menschen ticken – glaubte er zumindest. Vor seinem ersten Forschungsprojekt auf den Fidschi-Inseln hatte der Anthropologe schließlich dicke Psychologiebücher gewälzt.

„Die frühkindliche Bindung an die Mutter prägt das weitere Leben.“ „Der Gesichtsausdruck für Freude, Wut oder Ekel ist bei allen Menschen gleich und angeboren.“ „Es wird eher auf Geld verzichtet, als einen Betrüger ungestraft davonkommen zu lassen.“ „Um glücklich zu werden, müssen wir uns selbst erst erkennen und dann verwirklichen.“ „Fairness heißt, niemanden zu bevorzugen.“

Das war alles bekannt. Zu erforschen gab es anderes. Das Ziel der Reise war eine kleine Insel in der Südsee. Palmen, blaue Lagunen, in denen die Yasawa vom Einbaum aus mit Speer und Netz fischen. Joseph Henrich wollte verstehen, wie sie die notwendigen Techniken lernen. Dafür führte er über Jahre Interviews und wog mehr als 1.700 Fische. Nachzulesen sind seine Erkenntnisse in einem wissenschaftlichen Artikel.

Viel spannender aber war letztlich eine Beobachtung, die ihn am Anfang seines Aufenthalts irritierte: „Ich ließ Hütten bauen. Es waren wirklich einfache Hütten, für unsere Labor-Experimente und so. Die Leute schlugen dafür Orte vor, an denen sie Verwandte hatten und wollten, dass ich ihre Cousins beschäftige. Es ging den Yasawa immer um ihre Verwandten. Ein Großteil ihrer Einstellungen zum Leben und ihrer persönlichen Identität war verknüpft mit ihren Clanverbindungen.“

Unterschiedliche Wahrnehmung, unterschiedliches Handeln

Gruppenzugehörigkeit war wichtiger als Qualifikation. Das stand so nicht in den Psychologielehrbüchern. Ein Einzelfall, dachte Henrich. Aber in Gesprächen mit anderen Forscherinnen und Forschern hörte er von ähnlichen Widersprüchen. Zusammen mit zwei Universitätskollegen aus dem kanadischen Vancouver begann Henrich in den 2000er-Jahren, systematisch psychologische Experimente aus verschiedenen Ländern zu vergleichen.

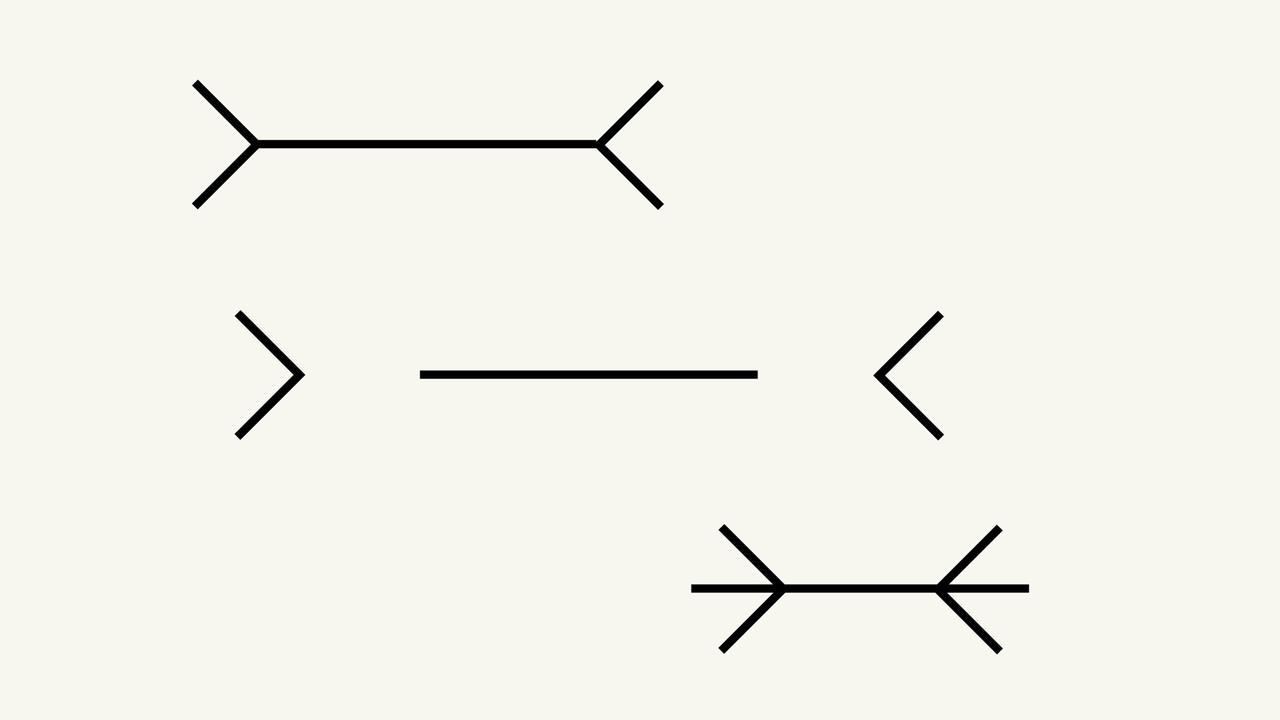

Angefangen bei der Wahrnehmung. Die testet man mit optischen Illusionen, etwa Linien, an deren Ende Pfeilspitzen entweder nach außen oder innen weisen. “Leute aus Chicago oder Berlin nehmen Linien mit Pfeilspitzen nach außen um 20 Prozent länger wahr. Aber Jäger und Sammler aus der Kalahari sehen sie, wie sie sind. Für sie ist es keine optische Illusion.“

Die San sehen die Welt tatsächlich anders. Und es ist nur ein Beispiel von vielen. Den Satz: „Ich bin….“ ergänzen Menschen aus Nordamerika oder Australien mit: Ich bin Chirurgin oder Bergsteiger oder neugierig. Während in Afrika oder im Südpazifik eher gesagt wird: Ich bin Mayas Mutter oder ich gehöre zu den Sahopwas.

70 Prozent der Norweger vertrauen Fremden erst einmal. Auf Trinidad und Tobago sind es nur gut vier Prozent.

Bis 2002 mussten UN-Diplomaten in New York keine Strafzettel bezahlen. Die Botschaft Kanadas erhielt in den fünf Jahren zuvor kein einziges Knöllchen. Der Tschad oder Bulgarien warfen über 100 in den Papierkorb und zwar für jedes einzelne Botschaftsmitglied.

„Die psychologischen Daten zeigen: es gibt eine große Vielfalt auf der Welt, auf allen möglichen Ebenen. Beim analytischen Denken, der Individualität, dem Selbstbild. Auch wie wir ein Problem angehen, unsere Instinkte, unsere Sinneseindrücke, all das variiert. Kultur ist psychologisch, weil sie unsere Erinnerungen formt, unsere Wahrnehmungen, unsere kognitiven Fähigkeiten.“

Auswahl der Probanden hat Studienergebnisse verzerrt

Und trotzdem scheint das Wesen des Menschen in den Psychologie-Lehrbüchern ziemlich klar umrissen. Die Befunde gelten durch Experimente mit unzähligen Teilnehmenden als solide bestätigt. Wie kann das sein?

„Ich benutze gerne den Begriff WEIRD. Die Buchstaben stehen für westlich, educated, also gebildet, industrialisiert, reich und demokratisch. Das soll darauf aufmerksam machen, dass es hier um eine einzelne Untergruppe einer bestimmten Gesellschaft geht, die in globaler und historischer Perspektive eher ungewöhnlich ist.“

Joseph Henrich und seine Kollegen veröffentlichten ihre Ergebnisse 2010 in einem einflussreichen Artikel. Darin prägten sie das Schlagwort: „Weird“ - seltsam. Die Wissenschaft glaubte, „den Menschen“ zu erforschen, und stützte sich in Wahrheit nur auf eine kleine Gruppe, nämlich auf Studierende von US-Hochschulen. Denn mit ihnen wurden die meisten Experimente durchgeführt. Die vermeintlich allgemeingültigen Aussagen der Psychologie sind gar keine und haben uns viel zu lange in die Irre geführt.

„Wenn wir uns indigene Gruppen im Amazonas Boliviens ansehen, haben sie nicht die ‚normale‘ Persönlichkeitsstruktur. Also nicht das, was Psychologen von ‚weirden‘ Menschen kennen.“

Die These von Joseph Henrich lautet: Jedes „Ich“ entsteht aus einem „Wir“. Das Individuum ist fundamental geprägt von der eigenen Gesellschaft, der eigenen Kultur. Das Erstaunliche: Das Denken und Fühlen sieht fast überall auf der Welt anders aus als im europäisch-nordamerikanischen Kulturraum. Die Ausnahme sind wir.

Eine Kindheit zwischen zwei Kulturen

„Ich würde mich sowohl als vietnamesisch als auch als deutsch bezeichnen, weil ich glaube, so ganz unabhängig voneinander gibt es sozusagen diese beiden Welten für mich nicht.“

Hoang Anh Nguyen ist die Tochter von Vietnamesen, die als Vertragsarbeiter in die DDR kamen. Nach der Wende eröffnen sie einen Imbiss. Für Hoang Anh haben sie wenig Zeit, und so wächst sie wie viele Einwanderer der zweiten Generation zwischen den Kulturen auf und fühlt sich keiner völlig zugehörig.

„Also zum Beispiel bei meinen Freundinnen oder in der Schule war es immer sehr stark ein Ziel oder etwas, was auch belohnt wurde, dass man seine eigene Meinung sagt. Und da hatte ich das Gefühl, dass das zum Beispiel für mich sehr schwierig war, weil bei mir zu Hause es das Prinzip war: Die Familie steht über allem und die eigenen Bedürfnisse und Wünsche oder Träume, die stehen immer ganz weit hinten.“

Familiennetzwerke, Ehre und Scham

Warum ticken die Menschen auf der Yasawa-Insel anders als in Harvard? Dort forscht Joseph Henrich inzwischen und dort versucht er den Faktoren auf die Spur zu kommen, die der großen psychologischen Vielfalt zugrunde liegen. Für ihn als Anthropologen liegt der Verdacht nahe: Es geht im Kern um die Sippe. „Verwandtschaft kann man als die älteste und fundamentalste Institution der Menschheit ansehen.“

Jedes Kind wird in eine Familie und damit in ein Netzwerk aus Verwandten hineingeboren. Dieses Netzwerk ist aber nicht überall gleich gestrickt. In westlichen Gesellschaften ist die Kernfamilie zentral. Mutter, Vater, Kinder. Großeltern, Tanten und Onkel spielen noch eine Rolle, aber entferntere Verwandte sind eben entfernt. In vielen Gesellschaften ist das ganz anders. Henrich: „Man hat mit den Cousins viel zu tun. Die Leute heiraten innerhalb der Familie oder innerhalb eines engen Netzwerks. Das sind langlebige Beziehungen. Man verschafft sich gegenseitig Arbeit, die Familie bietet Sicherheit im Alter oder bei Verletzungen. So kann man es an vielen Orten der Welt weit in die Geschichte zurückverfolgen.“

Wo die Familie zentral ist, gilt Vetternwirtschaft nicht als verwerflich, sondern als moralisch geboten. Es ist selbstverständlich, auch mal für einen Freund zu lügen. Ein Verhalten, das viele Menschen aus westlichen Gesellschaften ablehnen. Für den Zusammenhalt von Familiennetzwerken wiederum sind Ehre und Scham zentral. „Scham ist etwas Soziales. Dieses Gefühl empfindet man, wenn man eine soziale Regel verletzt hat und man sein Gesicht verliert“.

Jedes Kind hat viele Bezugspersonen

In seinen statistischen Analysen konnte Joseph Henrich zeigen, dass die Rolle der Verwandtschaftsbeziehungen ein entscheidender Faktor hinter unzähligen Aspekten der psychologischen Vielfalt auf der Welt ist. Vermittelt wird der Einfluss der Gesellschaft, des „Wir“, auf das „Ich“ des Individuums vor allem in der Kindheit. Die Kulturanthropologin Birgitt Röttger-Rössler von der Freien Universität Berlin hat bei den Makassar geforscht, einer Gesellschaft von Reisbauern und Fischern in Indonesien. Dort leben mehrere Generationen unter einem Dach.

„Das hat natürlich einmal den Effekt, dass viele Personen so eines Familienverbands sich um die Kinder kümmern, also keineswegs nur die Eltern. Und so ein Kind also hat ganz viele verschiedene Bezugspersonen, es ist nicht so ganz eng an Mutter und Vater gebunden - das auch, aber in so ein Netz eingebunden von vielen Bezugspersonen.“

Die Kinder suchen sich selbst Erwachsene, die zu ihnen passen. Das sind oft die Großeltern oder Onkel und Tante, für die Eltern eine wichtige Entlastung. Einen Großteil des Tages verbringen die Kinder ganz ohne Erwachsene. In den Gruppen passen die Älteren ganz selbstverständlich auf die Kleineren auf. Das klingt nach großen Freiheiten, aber die Gesellschaft der Makassar ist streng hierarchisch geordnet. Dabei wird Scham als Mittel der Erziehung eingesetzt, so Birgitt Röttger-Rössler. Etwa wenn ein Kind schmutzig zu einem Festessen kommt.

„Dann würden alle sagen 'Ach guck doch mal: ganz komplett dreckig! Es ist ja noch viel zu klein und dumm, um sich zu waschen. Es weiß noch gar nicht, dass man vor Gästen nicht so erscheint'. Und dann lachen alle. Und dieses Lachen, das ist so ein gutmütiges Auslachen irgendwie. Das entschärft das gleichzeitig, brennt sich den Kindern aber immer unheimlich ein.”

Enge Mutter-Kind-Bindung nicht überall das Ideal

Kinder in den USA oder Deutschland lernen dagegen, dass sie kleine, wertvolle Individuen sind. Und überall glauben die Leute, dass die eigene Art zu denken, zu fühlen völlig natürlich wäre - eine Verzerrung, die auch unsere Forschungskultur betrifft. Das zeigt sich zum Beispiel bei der sogenannten Bindungstheorie, nach der die lebenslange Entwicklung eines Kindes vom Verhältnis zur Mutter geprägt wird – Väter spielten zur Zeit der Entstehung der Bindungstheorie kaum eine Rolle. Entwickelt wurde sie in Großbritannien und den USA und spiegelt das dortige Familienmodell wider. Die Erziehung in Großfamilien wird schlicht nicht erfasst, meint Birgitt Röttger-Rössler.

Trotzdem hat die Weltgesundheitsorganisation diesen Ansatz auf viele Länder übertragen. "Das ist ein ganz, ganz schwieriges und ganz heikles Thema. Aufgrund dieser nicht hinterfragten Annahmen oder Bindungsmodelle gibt es wirklich Interventions-Programme, die eben Eltern in den unterschiedlichsten Kulturen und Gesellschaften beibringen wollen, wie man richtig, nach diesem Modell, mit Kindern agiert. Und die versuchen eigentlich diese Bindungstheorie ja zu verbreiten und dann eben Elternverhalten entsprechend als nicht kompetent oder defizitär bewerten.“

Dabei hat Birgitt Röttger-Rössler den Eindruck, dass die Kinder bei den Makassar sozial kompetenter sind, eben weil sie sich von klein auf in größeren Gruppen bewegen. Aus dieser Perspektive ist die westliche Fokussierung auf die Mutter eher ein Nachteil, eben ein Sonderfall und „weird“, sonderbar.

Einwanderer plötzlich auf sich selbst gestellt

Hoang Anh Nguyen war schon häufiger zu Besuch bei ihrer Großfamilie in Vietnam. Ein starker Kontrast zum Leben in Berlin. „Es ist viel Getümmel da, es passiert immer sehr viel, es kommt immer wer zu Besuch an und dieses Miteinander finde ich oder das habe ich schon damals als Kind gespürt, dass ich das sehr schön finde.“

Seit ihrem Studienabschluss arbeitet Hoang Anh Nguyen als Sozialarbeiterin. Vietnamesische Einwanderer der ersten Generation erleben es als große Herausforderung, ohne Großfamilie zurechtzukommen.

„Sie sind sozusagen nur noch auf sich selbst gestellt und diese Unterstützungsfunktion der Großeltern oder die der anderen Verwandten, die fällt weg und dann werden sie sozusagen in die Rolle gedrängt, dass sie diese multiplen Rollen eigentlich in zwei Personen oder nur in einer Person sich verantwortlich sehen. Dadurch kommen auch viele Konflikte, die auch wir immer wieder wiederholt sehen, im Jugendamt oder auch in der Familienhilfe.“

Auch Gefühle sind nicht universell

Gefühle sind zentral für die Persönlichkeit. Laut der Theorie der Basisemotionen sind Freude und Furcht, Ekel und Wut, Überraschung, Trauer und Verachtung angeboren, werden von allen Menschen gleich erlebt und ausgerückt. Die Hirnforscherin und Psychologin Lisa Feldman Barrett von der Northeastern University nahe Harvard ist diesen Basisemotionen nachgegangen.

„Ich habe meine Forschungsgruppe rund um die Welt geschickt, um mit sehr abgeschieden lebenden Kulturen zu arbeiten. Es gibt keine klaren Belege dafür, dass es bestimmte Gesichtsausdrücke gibt, die jeder auf der Welt bei Ärger oder Trauer zeigt. Das Gegenteil ist der Fall.“

Wer Angst hat, fängt an zu zittern oder erstarrt oder lacht vielleicht, um sich Mut zu machen. Ein Gesicht, das wir als traurig oder glücklich wahrnehmen, beschreiben Mitglieder der Hadza aus Tansania eher als weinend oder lachend. Diese Jäger und Sammler achten auf die Oberfläche, den Gesichtsausdruck, über dahinterstehende Gefühle wollen sie nicht spekulieren. „Ärger“ erkennen sie nicht nur in einem finsteren Gesichtsausdruck, sondern auch in aufgerissenen Augen oder einem Schmollmund. Das alles hatte die Wissenschaft übersehen, weil sie den Hadza in den Experimenten nur die westlichen, „seltsamen“ Gefühlskategorien vorgab.

Gehirn interpretiert Signale des Körpers

Gefühle sind keine festgeschriebenen emotionalen Reflexe, sagt Lisa Feldman Barrett. Sie werden in jedem Moment vom Gehirn neu erschaffen. Ausgangspunkt ist der aktuelle Zustand des Körpers: fühlt er sich wohl oder eher nicht, ist er ruhig oder angespannt? Solche wohl tatsächlich angeborenen Empfindungen sind aber zu allgemein, um konkrete Handlungen oder Entscheidungen auszulösen, sie müssen interpretiert werden.

„Das Gehirn versucht ständig zu erraten, was die körperlichen Empfindungen eigentlich bedeuten. Es verknüpft sie mit der Situation aufgrund seiner Erfahrungen. Und die sind von der Gesellschaft geprägt. Babys verschalten ihr Gehirn passend zur Kultur, in der sie leben. Und so lernt man ihre Konzepte."

Auf diesem Weg kommt das „Wir“ ins „Ich“. Jede Kultur stellt emotionale Konzepte zur Verfügung, die dem Gehirn helfen, die Signale des eigenen Körpers zu interpretieren. Nach der Theorie von Lisa Feldman Barrett gibt es keine universellen Gefühle, sondern nur viele gesellschaftlich vermittelte Gefühle. Die Ilongot auf den Philippinen waren Kopfjäger. Sie kennen „Liget“, eine überschäumende, positive Form der Aggression in der Gruppe. Im Westen erleben vielleicht Hooligans etwas entfernt Vergleichbares.

„Wir kennen aber das emotionale Konzept nicht. Die Leute können Ähnliches fühlen, aber nicht mit der gleichen Effizienz, den gleichen Funktionen, als wenn es das passende Wort gäbe.“

Nicht nur in fernen Ländern, auch zu anderen Zeiten hatten Emotionen eine andere Prägung. „Melancholie galt in der amerikanischen Kultur einmal als Weg zu einem erfüllten Leben. Heute kultiviert hier niemand Traurigkeit. Das ist in Russland anders, da gibt es verschiedene Formen der Schwermut. Eine davon ist eine Art körperlicher Schmerz, den wir in den USA gar nicht kennen. Es geht hier nicht nur um andere Beschreibungen der Gefühle, sondern um Unterschiede des Erlebens selbst.“

Kultur prägt Strategien für die Lösung von Konflikten

Das ist die Herausforderung bei der Kommunikation mit anderen Kulturen. Hoang Anh Nguyen: „Wenn zum Beispiel Kinder hier in Deutschland mit ihren Problemen nach außen gehen, zu ihren Lehrerinnen oder zu ihren Erzieherinnen, dass die Eltern dann fast sauer sind auf ihre Kinder, weil die Probleme eigentlich in den Familien geklärt werden müssen und das meistens auch damit zu tun hat, wie eine Familie nach außen erscheint.“

Das Gesicht nach außen zu wahren ist für weite Teile der Menschheit von großer Bedeutung. Konflikte werden aber auch innerhalb von Familien kaum offen ausgetragen, erzählt Hoang Anh Ngyuen. In ihrer Familie mit vietnamesischen Wurzeln drehen sich die Gespräche vor allem um den Alltag.

„Also nicht: Wie war dein Tag? Würden die meisten Eltern ja vielleicht ihre Kinder fragen, sondern eben vietnamesische Eltern fragen dann eher: Hast du schon gegessen? Und was die meisten Kinder dann eher nervt und dadurch auch meistens abgeleitet wird, meine Eltern interessieren sich vielleicht auch gar nicht wirklich für mich, obwohl eigentlich diese Frage nach ‚Hast du schon was gegessen?' ist eigentlich genau diese Frage danach, ob die Kinder gut für sich gesorgt haben.“

Religion als Grund für westlichen Sonderweg?

In der Familie erlernen Kinder Gefühle und Denkweisen der eigenen Kultur und die sind wiederum stark geprägt von den Beziehungen. In den meisten Gesellschaften sind die Bande zwischen entfernten Verwandten eng. An dieser Stelle lautet die entscheidende Frage: wann zweigte der Westen auf seinen Sonderweg ab? Joseph Henrich wagt in seinem Buch „Wie der Westen reichlich sonderbar und besonders reich wurde“ eine Erklärung:

„Global gibt es ein breites Spektrum der Verwandtschaftsbeziehungen. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle, aber einer ist besonders wichtig: der Einfluss der römisch-katholischen Kirche.“ Zu Beginn des Mittelalters konkurrierten viele Religionsgemeinschaften um Mitglieder. Und sie alle hatten unterschiedliche Vorstellungen von Ehe und Familie.

“Die Zoroastrier im Iran förderten die Ehe unter Cousins, selbst Brüder und Schwestern heirateten. Der Islam schränkte die Polygamie auf vier gleichberechtigte Frauen ein. An unterschiedlichen Orten wurde das verschieden gehandhabt. Die Römisch-Katholische-Kirche hatte eher zufällig Vorschriften, die große Familienverbände in Kleinfamilien aufbrachen.“

Regeln der katholischen Kirche brechen Familienverbände auf

Monogamie, der eigene Hausstand für das junge Paar, vor allem aber das Verbot der Heirat unter Vettern ab dem Jahr 506, später sogar unter Cousins bis zum sechsten Grad. Grundbesitz gehörte nicht mehr der Sippe, sondern dem Einzelnen. Von den Erbschaften profitierten immer wieder auch kirchliche Institutionen, denen um das Jahr 900 etwa ein Drittel des kultivierbaren Bodens in Europa gehörten.

Die Kirche gewann an Macht und konnte ihre Vorstellungen noch besser durchsetzen. Je länger eine Region den neuen Familienregeln ausgesetzt war, desto seltener kommt es dort heute zu Heiraten zwischen Cousins. Menschen in traditionell katholischen Gegenden sind eher bereit, in einer Gruppe ihre eigene Meinung zu vertreten, achten mehr auf Details als aufs Gesamtbild und würden seltener für Freunde lügen. Joseph Henrich vermutet, dass diese psychologischen Besonderheiten in der Folge weitere soziale Entwicklungen erleichtert haben.

„Verwandtschaftsbeziehungen sind entscheidend für die Organisation des Lebensunterhalts und bilden ein soziales Sicherheitsnetz. Wenn sie sich auflösen, muss etwas Anderes diese Aufgabe übernehmen. Ab ungefähr dem neunten Jahrhundert entstehen freiwillige Zusammenschlüsse.“

Joseph Henrich nennt Klöster, unabhängige Städte, Zünfte, Universitäten. Die unterschiedlichen Organisationen konkurrieren um die fleißigsten, geschicktesten, klügsten Mitglieder. Und das heißt, sie müssen attraktive Angebote machen. “Die Zisterzienser gehören zu den Ersten, bei denen die Mitglieder des Klosters den nächsten Abt wählen.“

Individualistische Sicht als kulturelles Erfolgsrezept?

Demokratie, Aufklärung und industrielle Revolution führt Joseph Henrich letztlich auf die psychologischen Auswirkungen des katholischen Ehe- und Familienprogramms zurück. In seinem Buch klingt das alles nach einer Erfolgsgeschichte vom Aufstieg Europas, bei dem er allerdings die Schattenseiten weitgehend ausblendet. Kritiker bemängeln, dass er die Ausbeutung der Natur, den Rassismus und Kolonialismus nicht einmal streift.

“Meine Entgegnung lautet: ja, das war abscheulich, aber es ist auch etwas, das wir erklären müssen. Warum konnten die Europäer andere Regionen erobern? Die Azteken waren auch Eroberer, haben die Leute in Mittelamerika unterjocht. Aber ihnen fehlten die Boote und die technologische Feuerkraft, um nach Spanien zu gelangen und das Land zu erobern. Stattdessen geschah es andersherum.“

War es so? Die Kirche löst Familienstrukturen auf. Über Jahrhunderte entwickelt sich eine individualistische Einstellung. Die befördert Ökonomie und Wissenschaft und verschafft so den Europäern den entscheidenden Machtvorsprung für den Kolonialismus.

Als Wurzel dieser Entwicklung sieht Joseph Henrich psychologische Unterschiede. Ob er damit richtig liegt? Vorerst schwer zu sagen. Hier liegt der Ball im Feld der Geschichtswissenschaft, die prüfen muss, wie weit diese These wirklich trägt. Birgitt Röttger-Rössler kennt durch ihre eigene Forschung die Bedeutung der Familienstrukturen, will sie aber auch nicht überbewerten.

„Also ich finde das ganz interessant oder ich würde ihm da zustimmen, dass im größten Teil der Welt Verwandtschaft nach wie vor eine sehr wichtige Größe ist. Aber das als Einziges aufzumachen, als einzigen Hauptunterschied, das würde ich hinterfragen. Es ist nicht der ganze Rest der Welt irgendwie sich ähnlich, sondern sehr, sehr unterschiedlich. Man kann das auf gar keinen Fall alles über einen Kamm scheren. Und man muss unbedingt die jeweiligen sozialen, die politischen, die ökonomischen, die religiösen. Faktoren und Strukturen mitberücksichtigen.“

Familienzusammenhalt plus Unabhängigkeit

„Ich glaube, die meisten Eltern zeigen ihre Zuneigung ihren Kindern schon sehr stark dadurch, dass sie damals aus Vietnam nach Deutschland gekommen sind, um eine bessere Zukunft für ihre Kinder herzustellen. Das ist, glaube ich, sozusagen ihre Form zu sagen, dass sie uns lieben.“ Wenn sie selbst einmal Kinder hat, will Hoang Anh Nguyen es aber etwas anders machen.

„Da ist mir zum Beispiel sehr wichtig, aus meiner vietnamesischen Familie der Familienzusammenhalt für mich eigentlich fast an erster Stelle steht. Dass aber zum Beispiel nicht durch Gehorsam passiert, sondern eher dadurch, dass, das wäre zum Beispiel so ein Wert aus Deutschland, dass es eher darum geht, sich nicht zu verstehen, sozusagen unabhängig zu werden, aber trotzdem beieinander zu sein.“

Missverständnisse mit gravierenden Folgen

Die Forschungen von Joseph Henrich, Birgitt Röttger-Rössler, Lisa Feldman und vielen anderen haben nicht nur in der Psychologie die Augen für die globale Vielfalt geöffnet. Sie könnten auch wichtige praktische Konsequenzen haben. Feldman Barrett: „Wenn Sie in einen anderen Kulturkreis ziehen, dessen emotionale Konzepte Sie nicht verstehen, dann ist das sehr stressig und Sie werden eher krank. Sich in eine Kultur einzuleben bedeutet, die Emotionen dieser Kultur empfinden lernen.“

Besonders dramatisch sind emotionale Missverständnisse vor Gericht. “Wenn eine Jury zwischen der Todesstrafe und lebenslanger Haft entscheiden muss, kommt es häufig darauf an, ob der Angeklagte Reue zeigt. Drückt man in den USA seine Reue nicht auf amerikanische Art und Weise aus, steigt das Risiko eines Todesurteils.“

Einwanderer haben vor Gericht schlechtere Chancen, weil ihr „Ich“ nicht zum „Wir“ der neuen Heimat passt. Umgekehrt sorgt der Export westlicher Institutionen in Ländern mit anderem kulturellen Hintergrund häufig für Probleme.

Joseph Henrich: „Als die Amerikaner versuchten, Wahlen in Afghanistan zu organisieren, haben die Leute nicht aufgrund von politischen Überzeugungen oder Qualifikationen gewählt, sondern entlang ihrer Verwandtschaftsnetzwerke. Das ist weitverbreitetes, aber eben nicht westliches Denken.“

Sogar universelle Menschenrechte sind WEIRD-Konzept

Institutionen behaupten sich nicht aufgrund von Regeln allein. Es braucht auch den passgenauen psychologischen und sozialen Hintergrund.

“Die universellen Menschenrechte, so sehr sie mir am Herzen liegen, sind ein ‚WEIRD‘es, seltsames Konzept. Sie beruhen darauf, dass jedes Individuum einen inneren Wert hat. Aber so sehen das viele Leute nicht. Sie betonen eher die sozialen Beziehungen als etwas im Inneren des Einzelnen. Die Menschenrechte sind bei dieser Psychologie nicht intuitiv verständlich.“

Aber das heißt nicht, dass Konzepte wie die universellen Menschenrechte sinnlos wären, da sind sich Joseph Henrich und Birgitt Röttger-Rössler einig. „Also es ist ja auch ganz gefährlich, wenn man dann unterschiedliche Rechtsprechung macht mit diesem Kulturargument und sagt also ‚der schlägt jetzt seine Frau, aber er kommt aus dem patriarchalen Kulturkreis und dann sind wir da mal milder‘ - und das geht ja gar nicht. Andererseits ist es in vielen Fällen im Familienrecht wiederum auch hilfreich, wenn man Rücksicht nimmt auf kulturelle Besonderheiten, weil die dann das Verhalten, was vielleicht ursprünglich gar nicht negativ gemeint ist, erklärlich macht. Ich glaube, da muss man immer wieder auch Einzelfallentscheidung treffen.“

Sogar eine Veränderung psychologischer Grundbedingungen kann durch den Austausch angestoßen werden. Sie ist aber ganz sicher kein Selbstläufer. Auch wenn überall auf der Welt Cola getrunken und Netflix geschaut wird, heißt das nicht, dass „Seltsam“, das neue Normal darstellt. Joseph Henrich: “Die Verstädterung und die Verbreitung westlicher Institutionen scheinen Verwandtschaftsnetzwerke zu untergraben. Aber diese Verwandtschaftsbeziehungen haben die Tendenz, sich zu halten.“