"Das ist so ein Sputnik-Event im Sinne von: Jetzt fängt eine neue Ära an."

Oktober 2019. Im Fachmagazin Nature veröffentlicht das Team um Hartmut Neven ein Paper, das Furore macht. Neven arbeitet bei Google, dem Internetkonzern:

"Das ist die Ära, die beginnt mit Quantenüberlegenheit. Wenn Quantenprozessoren eine Rechenleistung erbringen können, die man auf klassischen Rechnern nicht bekommen kann."

Google beweist: Erstmals kann ein Quantencomputer eine Rechenaufgabe schneller lösen als ein konventioneller Rechner – in drei Minuten statt in 10.000 Jahren. Auch wenn es nur ein exotisches Problem ist, frei von jedem Nutzen. Neven:

"Eine ähnliche Sache hätte man auch sagen können für den Sputnik. Der flog nur um den Erdball herum und piepte und war auch nicht sehr nützlich. Nichtsdestotrotz wird es gesehen als Beginn des Weltraum-Zeitalters."

Ein neuer Rechnertyp als Befreiungsschlag

Die Computertechnologie stößt an ihre Grenzen. Weil die Rechenleistung der Siliziumprozessoren nur noch langsam steigt, hofft die Fachwelt auf einen Befreiungsschlag - eine Maschine, ungleich schneller als heute die besten Supercomputer. Ein Rechnertyp, der völlig anders funktioniert. Der nicht mehr auf Bits basiert, dem Nacheinander-Berechnen endloser Folgen aus Nullen und Einsen. Sondern auf der Gleichzeitigkeit aller Möglichkeiten zwischen Null und Eins: Quantenbits in einem Quantencomputer. Hartmut Neven:

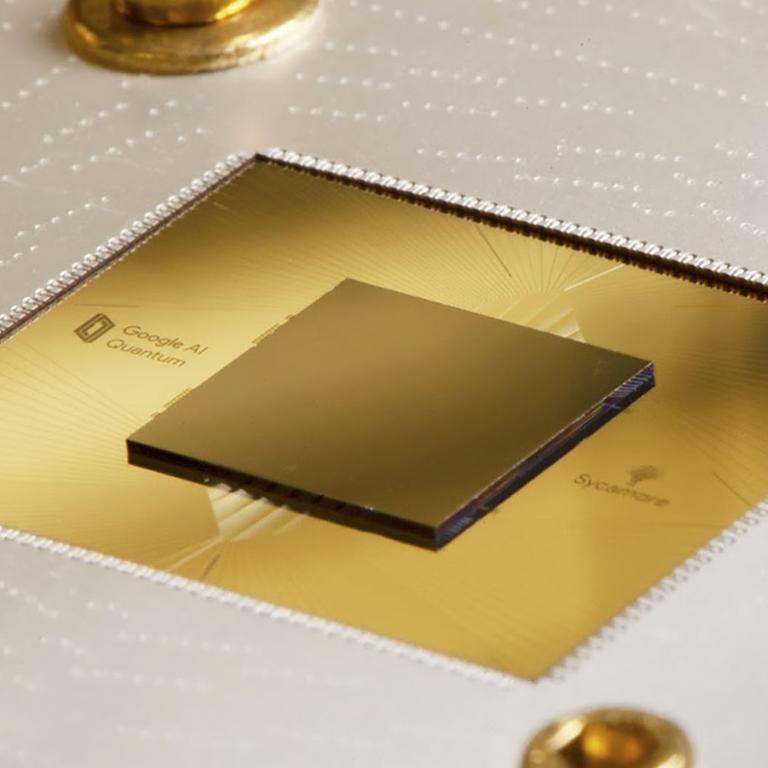

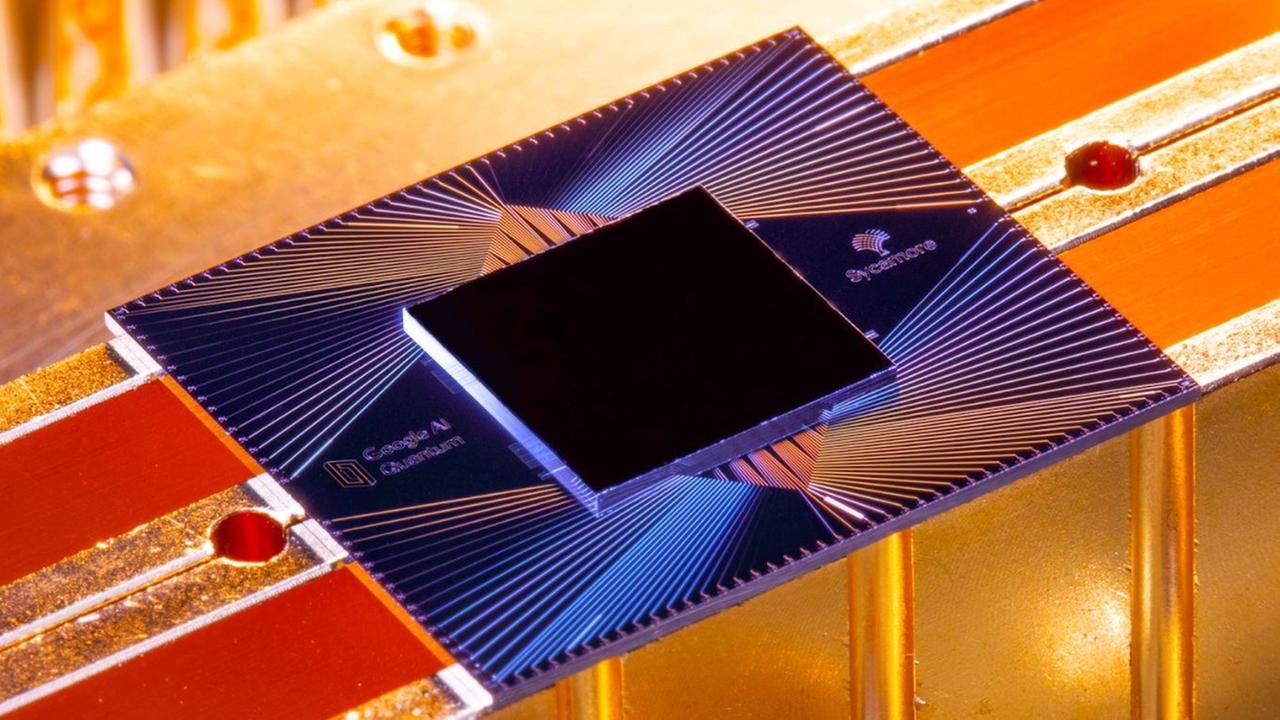

"Der Chip sitzt in einem Zen-artigen Platz. Er ist perfekt still, perfekt dunkel, von allen äußeren Einflüssen geschützt. Das ist die Umgebung, wo die Quanteninformation sich ungestört entfalten kann."

Überlegenheits-Demonstration ohne praktischen Belang

53 Qubits besitzt der Prototyp von Google. Damit konnten Hartmut Neven und sein Team eine Zufallszahl berechnen und beweisen, dass ein Quantenrechner herkömmlichen Computern überlegen sein kann. Die Rechenaufgabe war eher akademischer Natur, ohne Belang für eine Anwendung. Und auch Hartmut Neven weiß: Ein Quantencomputer, mit dem sich etwas anfangen ließe, müsste viel größer sein. Darum geht es als nächstes:

"Wie kommen wir möglichst schnell zu einem Prozessor mit einer Million Qubits, was wir denken noch ungefähr zehn Jahre braucht."

Die Nachricht von Google war ein Meilenstein, aber noch lange nicht der Zieleinlauf auf dem Weg zu einem Rechner, der alle heutigen Computer in vielfacher Hinsicht ausstechen dürfte – beim Durchforsten von Datenbanken, Knacken von Sicherheitscodes, Simulieren von Naturprozessen. Überall auf der Welt streiten Firmen und Forschungsgruppen um das beste System. Ein Wettlauf, der vor Jahrzehnten begann.

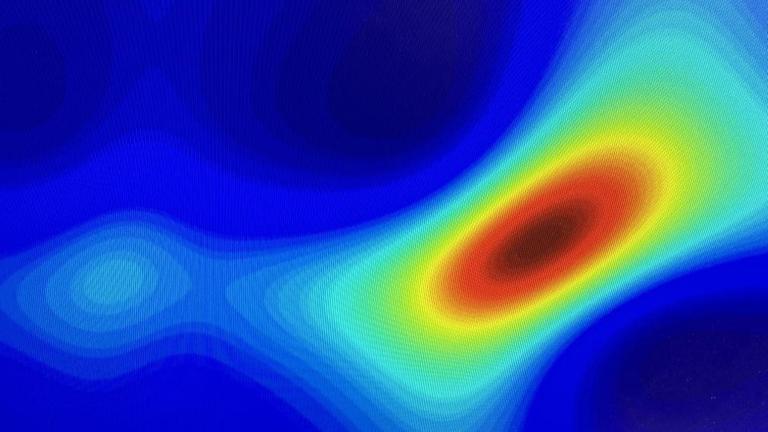

Und so beschreiben Forscher, was ein Quantencomputer eigentlich ist: "Wir verwenden Quantenbits, sogenannte Qubits. Ein Quantenbit kann im Zustand Null oder Eins sein. Aber das sind nicht die einzigen Zustände, in denen sich ein Quantenbit befinden kann." "Die Information kann in der Null und in der Eins gleichzeitig gespeichert werden." - "Man programmiert den Quantencomputer mit allen Zahlen auf einmal." - "Er erkennt und berechnet sie alle gleichzeitig." - "Wenn Sie einen Quantencomputer hätten mit 300 Quantenbits, wäre der gleich mächtig wie ein Computer, der jedes Atom im sichtbaren Universum als eine Speicherzelle verwendet." - "Es könnte ziemlich revolutionär sein."

Quanten-Algorithmen zunächst als pure Vision

1981. In einem Vortrag spekuliert der legendäre Physiker Richard Feynman erstmals darüber, ob und wie man mit Quanten rechnen könnte. Zunächst bleiben seine Ideen pure Vision. Doch in den 90ern begründen Pioniere ein neues Forschungsfeld.

"Peter Zoller. Ich bin Professor für Theoretische Physik an der Universität Innsbruck."

1994. Gemeinsam mit seinem Kollegen Ignacio Cirac besucht Zoller eine Konferenz in Boulder, Colorado:

"Da hat es einen Vortrag gegeben, wo Artur Ekert aus Oxford dem Publikum erzählt hat: Es gibt jetzt Quanten-Algorithmen, das klingt extrem vielversprechend, aber wir haben keine Ahnung, wie wir den Quantencomputer bauen können. Und Ignacio Cirac und ich sind damals im Auditorium gewesen und haben uns angeschaut und gesagt: Oh, ich glaub, wir wissen, wie das geht! Wir haben all die Antworten gehabt, haben aber nicht genau gewusst, wozu sie gut sind. In dem Vortrag haben wir dann erfahren: Es ist gut, um einen Quantencomputer zu bauen!"

Atomuhren als Grundlage für die ersten Prototypen

Zoller und Cirac haben an Konzepten für neuartige Atomuhren getüftelt. Auf der Konferenz wird ihnen klar: Würde man ihre Konzepte weiterentwickeln, könnten sie als Grundlage taugen für den neuen, revolutionären Rechnertyp.

"Wir haben damals ungefähr drei Monate weiter an diesen Dingen arbeiten müssen und haben dann Ideen entwickelt, wie das konkret läuft. Wir haben diese Publikation eingereicht und gleich von den Experimentalphysikern sehr positive Rückmeldungen erhalten. Eine ganze Welle, die dann eigentlich losgetreten war."

Der Startschuss für die Entwicklung des Quantencomputers. Am Anfang läuft sie zäh, es gibt Probleme und manchen Rückschlag. Doch dann kommen die ersten Prototypen. Anfangs mit nur wenigen Qubits, wenigen Recheneinheiten – Labormuster, die nur primitive Operationen ausführen können. Später steigt die Industrie ein. Konzerne wie IBM, Microsoft, Intel und Google wittern ein Geschäft. Und nach und nach werden die Prototypen besser, laufen mit immer mehr Qubits. Peter Zoller:

"Am Anfang hat ja keiner an den Quantencomputer geglaubt. Alle Leute haben gesagt, das ist unmöglich, sowas zu bauen und wird nie funktionieren. Und während der letzten Jahre hat dieses große Umdenken stattgefunden, wo jetzt plötzlich jeder glaubt, dass ein Quantencomputer funktionieren wird."

Fünf Konzepte in einem völlig offenen Rennen

Seit letztem Herbst, seit dem Erfolg von Google, ist klar: Quantencomputer können herkömmlichen Rechnern überlegen sein, zumindest für spezielle Rechenprobleme. Google hat das mit einem Prototyp aus 53 supraleitenden Qubits geschafft – eine Art Schallmauer, ab der ein Quantenrechner seine Überlegenheit ausspielen kann. Ein wichtiger Schritt, meint auch Peter Zoller. Aber:

"Ich sehe jetzt nicht, dass genau an der Stelle ein großer Durchbruch erzielt worden ist. Google ist sicherlich einer von den Partnern in dem Kontext. Aber ich sehe das Ganze breiter."

In der Tat lassen sich Qubits auf ganz unterschiedliche Weise zu einem Prozessor zusammenschalten und programmieren. Neben Google sind auch andere im Rennen, und sie verfolgen ganz unterschiedliche Konzepte.

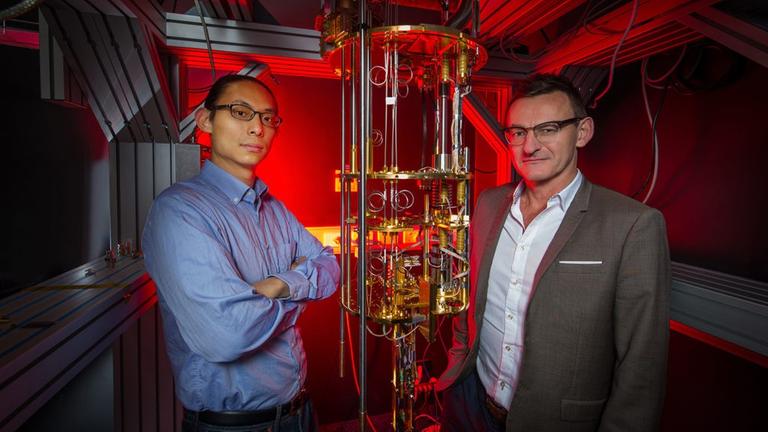

Kandidat 1: Qubits in der Tiefkühltruhe

Wichtige Akteure: Google und IBM. Die Quantenbits: Schaltkreise aus supraleitenden Metallen. Programmierung: erfolgt über Mikrowellen.

"Mein Name ist Heike Riel, ich bin IBM Fellow."

Nicht nur Google setzt auf dieses Konzept, auch Konkurrent IBM. Es basiert auf Qubits, die auf minus 273 Grad Celsius gekühlt sind.

"Weil der Quantenprozessor nur bei sehr tiefen Temperaturen funktioniert. Man geht da auf zehn Millikelvin runter. Das ist kälter als im Universum."

Die Qubits bestehen aus winzigen Metallringen aus supraleitendem Metall: Ist es kalt genug, können Ströme völlig ungehindert durch diese Ringe fließen – rechts oder links herum. Oder beides gleichzeitig – eine verrückte Konsequenz der Quantenphysik. Dadurch verarbeiten die supraleitenden Ringe nicht nur ein Bit, ein Entweder-Oder. Sondern auch alles dazwischen, ein Sowohl-als-auch. Heike Riel:

"Dann gibt‘s ganz viele Mikrowellenkabel, die an den Prozessor angeschlossen werden und den Prozessor kontrollieren können. Mit Mikrowellen kann man die Quantenzustände einstellen und das Ergebnis auslesen."

Quantenbits sind extrem fehleranfällig

Quantenbits sind ausgesprochen fragil und damit fehleranfällig. Bei einem zukünftigen, großen Quantenrechner müssten die meisten Qubits dazu dienen, die laufend entstehenden Fehler auszubügeln. Real für die Rechnungen nutzbar wäre nur ein Bruchteil der Qubits, vielleicht ein Hundertstel, womöglich nur eine Tausendstel von ihnen. Es gibt also noch viel zu tun in den Labors, sagt IBM-Physikerin Heike Riel:

"Die effektive Fehlerrate muss verbessert werden, und die Anzahl der Qubits zusammen, um die Leistungsfähigkeit der Quantencomputer zu erhöhen."

Zwar ist die Technik der supraleitenden Qubits derzeit führend. Aber taugt sie dazu, wirklich große Quantenrechner zu bauen?

Kandidat 2: Ionen in der Falle

Wichtige Akteure: Universität Innsbruck, Infineon und der US-Konzern Honeywell. Die Quantenbits: schwebende Atome in einem Vakuumtopf. Programmierung: erfolgt über Laserstrahlen.

"Mein Name ist Philipp Schindler, ich bin Projektleiter des PIEDMONS-Projekts."

Ein Labor an der Uni Innsbruck. Es ist dunkel, Lasertische stehen dicht an dicht, jeder bestückt mit einem Wirrwarr aus Blenden und Spiegeln. Zahllose Kabel zweigen von den Tischen ab und münden in Schränken voller Messtechnik. Schindler geht zu einer Konsole aus Bildschirmen – der Kontrollstand seines Quantencomputers. Auf einem der Monitore leuchten zehn Punkte in einer Reihe.

"Man sieht hier eine lineare Kette von einzelnen Ionen. In dem Fall sind es zehn Ionen, mit denen wir probieren, einfache Quanteninformations-Experimente damit zu machen."

Ionen fungieren als Quantenbits

Die Ionen, die auf dem Monitor leuchten, stecken in einem luftleer gepumpten Vakuumtopf auf dem Tisch vor uns. Ionen sind geladene Atome; Magnete halten sie in der Schwebe, dadurch sind sie nahezu perfekt von der Außenwelt isoliert. Jedes der Ionen fungiert als Quantenbit.

"Wenn es hell ist, entspricht es einer logischen Eins. Wenn es dunkel ist, entspricht es einer logischen Null. Und Sie sehen, dass die Ionen alle hell sind am Anfang einer Rechenoperation."

Schindler schnappt sich die Maus und klickt auf eine Software, die eine Art Laserballett initiiert: Gebündelte Lichtstrahlen leuchten die Ionen an und programmieren sie. Der Quantenrechner kann loslegen.

"Jetzt sehen Sie, dass die Ionen anfangen zu blinken. Das wäre eine Quanten-Rechenarbeit."

Zehn Qubits reichen nur für eine kleine Demonstration

Die zehn Quantenbits verschränken sich und tauschen Informationen aus. Und zwar alle gleichzeitig und nicht nacheinander so wie der Prozessor eines PCs, der einen Befehl nach dem anderen abarbeitet.

"Am Ende einer Rechenoperation kann ich die ganze Kette unserer Ionen auslesen. Dann sehe ich, dass die ersten drei Ionen hell sind und der Rest dunkel. Und dann kann ich das in eine klassische Information umrechnen."

Doch das ist nur eine kleine Demonstration. Mit seinen zehn Qubits ist der Prototyp zu mickrig, um den heutigen Rechnern Konkurrenz zu machen. Doch Schindler und seine Leute arbeiten bereits an Modellen mit deutlich mehr Qubits.

Ionenfallen auf daumennagelgroßen Chips

Und: Im Projekt PIEDMONS wollen sie die Ionenfalle gemeinsam mit dem Elektronikkonzern Infineon so klein machen, dass sie in einen Koffer passt statt auf einen riesigen Lasertisch. Um das zu schaffen, quetschen sie die Fallen auf einen daumennagelgroßen Chip. Auf dem halten elektrische Leiterbahnen die Ionen in der Schwebe.

"Um diesen Chip muss noch ein Vakuumgefäß kommen. Aber dieses Gefäß kann sehr klein werden, eine Größenordnung von fünf mal fünf Zentimetern."

Bislang passen nur ein paar Ionen in die Chipfalle. In Zukunft sollen es deutlich mehr sein.

"In den nächsten zehn Jahren mehrere hundert Ionen."

Startup will Ionenfallen-Konzept vermarkten

Schon deutlich früher will Schindlers Kollege Thomas Monz am Start sein. 2017 hat er das Startup AQT gegründet, es soll den Ionenfallen-Computer vermarkten. Ein Dutzend Mitarbeiter drängen sich in zwei Räumen, in einem davon ist das erste Exemplar aufgebaut – zwei Elektronik-Racks, jeder so groß wie ein Familienkühlschrank.

"Das sind zwei Einheiten mit ungefähr drei Kubikmeter. Und da ist dann vom Quantenprozessor über die Kontrolle zu den Lasern alles drin."

Monz öffnet die Tür und zieht eine Schublade heraus: ein Areal aus Linsen und Blenden ähnlich wie auf den Lasertischen im Labor, nur viel kleiner.

"Eine optische Platte, auf der man Opto-Mechanik mit Spiegeln manuell einstellt, um die Lichtverteilung für Kühlen, Manipulation und Detektion zu optimieren und auf die richtigen Fasern aufzuteilen."

Probe-Programmieren per Cloud-Zugang

Sobald der Prototyp zuverlässig läuft, können Interessierte per Cloud-Zugang Rechenzeit auf ihm buchen. Dabei geht es noch nicht darum, Aufgaben zu lösen, an denen konventionelle Computer scheitern. Vielmehr kann sich die Kundschaft an die neue Technik herantasten, kann sich mit jener völlig neuen Art von Programmierung vertraut machen, die ein Quantenrechner braucht. Später sollen die ersten Exemplare ausgeliefert werden. Das Interesse ist groß, sagt Monz:

"Zurzeit ist es sogar so, dass wir sagen müssen: Wie organisieren wir die Anfragen? Ist mehr der akademische Bereich. Das unterstützen wir gern und können damit bereits die ersten Umsätze generieren."

Die Ionenfallen haben Vorteile: Sie arbeiten präzise und bei Raumtemperatur. Doch wie man aus ihnen einen Rechner mit Abertausenden von Qubits bauen und per Laser ansteuern kann, ist auch bei diesem Konzept noch nicht ganz klar.

Das Rennen ist offen. Supraleitende Qubits und Ionenfallen könnten entscheidend schwächeln, wenn es um den Bau großer Rechner mit vielen Qubits geht. Deshalb gibt es Forschungsgruppen, die auf ganz andere Konzepte setzen. Konzepte, die noch nicht so weit fortgeschritten sind, auf lange Sicht aber deutlich aussichtsreicher sein könnten.

Kandidat 3: Qubits auf dem Siliziumchip

Wichtige Akteure: Universität Sydney, Princeton Universität. Die Quantenbits: Schaltkreise aus nanometerkleinen Transistoren. Programmierung: erfolgt über elektromagnetische Felder.

"Mein Name ist Andrew Dzurak. Ich bin Professor an der University of New South Wales in Sydney."

In Australien tüftelt Andrew Dzurak an einem Quantenrechner auf Siliziumbasis. Aus jenem Stoff, aus dem auch die heutigen Computerchips sind.

"Unser Ausgangspunkt ist ein Standardtransistor, wie er sich auf jedem Computerchip befindet. Den haben wir so modifiziert, dass er mit einem einzigen Elektron funktioniert. Dieses Elektron besitzt einen Spin, eine Art Eigendrall. Und diesen Spin nutzen wir als Quantenbit."

Elektrische und magnetische Felder steuern die Qubits aus Silizium an. Ein mögliches Plus gegenüber anderen Technologien: Wie eine Massenproduktion aussehen könnte, ist im Prinzip schon klar.

Massenproduktion mit Standardmethoden der Chipherstellung?

"Der große Vorteil der Qubits aus Silizium ist, dass wir die gewohnten Methoden zur Chipherstellung verwenden könnten. Wir könnten die Quantenbits millionenfach auf einen Chip packen."

Ebenso wie die supraleitenden Qubits von Google müssen auch die australischen Silizium-Winzlinge gekühlt werden – bis auf ein Zehntel Grad über den absoluten Nullpunkt. Dzurak:

"Dafür braucht es extrem teure Kühlsysteme. Ein Aggregat, das eine große Zahl von Qubits kühlen könnte, würde eine gute Million kosten. Doch nun haben wir herausgefunden, wie wir unsere Silizium-Qubits bei einer höheren Temperatur zum Laufen bringen, bei 1,5 Kelvin. Und dafür kostet eine Kühlanlage nicht mehr Millionen, sondern nur noch ein paar tausend Dollar."

Bislang klappt das mit zwei Qubits. In den nächsten beiden Jahren will Dzurak einen Chip mit einigen Dutzend Quantenbits bauen. Allerdings wären die Quantenbits noch einmal deutlich kleiner als heute die Transistoren auf einem Siliziumchip. Sie mit der nötigen Nano-Präzision herzustellen, dürfte teuer werden. Geschätzte Kosten für eine Quantenchip-Fabrik: eine Milliarde Euro.

Kandidat 4: Macken im Diamant

Wichtige Akteure: Universität Leipzig, Universität Stuttgart. Die Quantenbits: Stickstoffatome im Diamantgitter. Programmierung: erfolgt über Laserstrahlen und Mikrowellen.

"Mein Name ist Jan Meijer, ich bin der Leiter der Abteilung Angewandte Quantensysteme an der Universität Leipzig."

Die Apparatur, zu der Jan Meijer möchte, steckt in einem Sicherheitskäfig. Er öffnet die Tür, schnappt sich einen Stock mit einer Metallspitze und hält ihn kurz an das Herzstück der Apparatur, ein Metallrohr aus Edelstahl.

"Wenn man hier rein will, muss man vorher immer dafür sorgen, dass alles geerdet ist. Jetzt darf ich ruhig anfassen, ohne dass ich einen tierischen Schlag bekomme."

Das Ding im Käfig ist ein Beschleuniger, der bei 100.000 Volt läuft. Er bringt geladene Atome, sogenannte Ionen, auf Trab, in diesem Fall Stickstoff. Die schnellen Teilchen fliegen in ein Vakuumgefäß. Dort treffen sie auf ihr Ziel.

"Diese Ionen werden auf die Diamantprobe geleitet und dort implantiert."

Ein eingesperrtes Elektron als Qubit

Im Vakuumgefäß steckt ein winziger Diamant. Meijer und seine Leute bombardieren ihn mit Stickstoff, um ihn zu einem Rechenelement eines Quantencomputers zu machen, einem Qubit.

"Ein Diamant ist ein Gitter aus Kohlenstoffatomen. Wenn man dort ein Fremdatom reinbringt wie ein Stickstoffatom, dann braucht der ein bisschen mehr Platz. Deshalb fängt er sich gerne noch eine Fehlstelle, also eine Stelle, wo normalerweise ein Kohlenstoffatom sitzen müsste. Und deshalb kommt man auf dieses NV-Zentrum."

Ein Stickstoffatom mitten im Diamantgitter, daneben eine Lücke. Das bezeichnen Fachleute als NV-Zentrum. Das Entscheidende: Ein solches Zentrum enthält ein einzelnes Elektron, es ist buchstäblich in ihm eingesperrt. Eben dieses Elektron kann, kitzelt man es mit Laserblitzen und Mikrowellen, zum Qubit werden. Und dieses Qubit ist so stabil, dass es bei Raumtemperatur funktionieren kann, ganz ohne Kühlung. Für einen Quantenrechner braucht es Qubits, die wenige Nanometer voneinander entfernt in Reih und Glied sitzen.

Konzept muss noch viel filigraner werden

Um das zu schaffen, muss das Leipziger Team ein Verfahren entwickeln, bei dem der Diamant nicht mehr wie bislang mit einer ganzen Ladung von Stickstoff-Ionen beschossen wird. Sondern das einzelne Ionen in den Diamanten implantiert – hübsch nacheinander und nanometergenau. Eine Art Ventil für einzelne Ionen.

"In dieser Anlage findet sich ein kleiner Detektor. Und wenn ein Ion durch diesen Detektor fliegt, gibt es ein kleines elektrisches Signal. Dann öffnen wir schnell ein Gate, und dann schießen wir's rein und machen sofort wieder zu. Immer dann, wenn der Detektor ein Ion meldet, machen wir auf und wieder zu."

Vier Quantenbits konnte das Team schon in Reihe schalten. Doch das ist nur ein Anfang. Für einen ausgewachsenen Rechner bräuchte es deutlich mehr. Jan Meijer:

"Das ist das Thema des großen Konsortiums, was wir jetzt gebildet haben. Unser Ziel ist, 1.000 Qubits aufzubauen. Diese Systeme sind dafür geeignet, bei Raumtemperatur zu funktionieren. Und letztendlich ist das Ziel, das Ganze in einem Chip zu integrieren und als Stick nutzbar zu machen."

Kandidat 5: Material mit Knoten

Wichtige Akteure: Microsoft, TU Delft. Die Quantenbits: Schaltkreise aus supraleitenden Metallen. Programmierung: erfolgt über elektrische Felder.

"Matthias Troyer, Scientist bei Microsoft."

Der IT-Riese Microsoft verfolgt seinen eigenen Weg. Von dem Konzept, auf das Google und IBM setzen, hält Matthias Troyer eher wenig:

"Wir sehen nicht, wie wir mit verrauschten supraleitenden Quantenbits einen großen Quantencomputer bauen könnten. Wir müssen daher zuerst die Quantenbits verbessern. Wenn wir ein Haus bauen wollen, wollen wir das nicht als Kartenhaus bauen, sondern wollen es aus Legosteinen bauen. Wir müssen daher zuerst die guten Legosteine erfinden, um damit dann den Quantencomputer zu machen."

Verknotete Quantenbits auf exotischem Materialmix

Microsoft setzt auf einen exotischen Materialmix aus Indium, Antimon und Niob. Er verbindet zwei Materialklassen miteinander – Halbleiter und Supraleiter. Das Kalkül: Bei minus 273 Grad sollen die Eigenschaften des Supraleiters auf den Halbleiter überschwappen, Dadurch sollen Quantenbits entstehen, die regelrecht festgeknotet sind – und höchst stabil. Noch tüftelt Microsoft an den Grundlagen. Doch sollte der Bau eines verknoteten Qubits von ausreichender Qualität einmal gelingen, könnte der Rest ziemlich schnell gehen, so Troyer:

"Die Qubits bauen wir in einer Art, die sich einfach skalieren lässt. Wenn wir eines können, können wir gleich mal Hunderte machen."

Aber: Wie beim Konzept von IBM und Google muss auch das Microsoft-System stark gekühlt werden. Und:

"Das Schwierige wird sein, die Kontrollelektronik zu machen. Heutzutage braucht jedes Qubit mehrere Kabel hinein. Das zu skalieren auf Millionen wird nicht gehen. Das heißt, man muss die Kontrollelektronik entwickeln, die es erlauben wird, Tausende von Qubits zu kontrollieren."

Ein Kontrollsystem für 50.000 Qubits hat Microsoft bereits vorgestellt. Ob es funktioniert, wird sich erst zeigen, wenn die Schaltelemente in großer Zahl verfügbar sind.

Alle Konzepte sind bislang "Grundlagenwissenschaft"

"Die Breite des Feldes spiegelt momentan wider, dass wir eigentlich Grundlagenwissenschaft machen. Hier von einem Gewinner zu reden in irgendeinem Sinne, wäre vollkommen an der Sache vorbei."

Meint Peter Zoller, Ideengeber und Quantenpionier. Jede Technik könnte die heutigen Spitzenreiter noch überflügeln. Das weiß auch Google-Forscher Hartmut Neven – und will deshalb nicht um jeden Preis an seinen supraleitenden Qubits festhalten:

"Wir sind sehr offen. Wir schauen kontinuierlich, was andere Technologien machen, wie sie sich weiterentwickeln."

Die derzeit besten Prototypen verfügen über rund 50 Qubits. Schon bald dürften bessere Modelle kommen, mit deutlich mehr Schalteinheiten, glaubt Peter Zoller. Aber:

"Ich glaube, dass all diese Plattformen auf einer Skala von 300 Quantenbits aufhören werden. Nach diesen 300 wird es dann wirklich einen neuen technologischen Sprung geben müssen, wo man wirklich grundsätzlich neue Dinge tut."

Nötige Fehlerkorrektur wird schwierige Hürde

Hintergrund ist ein prinzipielles Problem: Es ist schlicht unmöglich, ein perfektes Qubit zu bauen. Qubits machen zwangsläufig Fehler, und je mehr Qubits ein Rechner hat, umso stärker schaukeln sich diese Fehler hoch. Es braucht eine ausgefeilte Fehlerkorrektur. Und die muss durch andere Qubits erfolgen, sehr viele Qubits. Ideen gibt es. Doch der Erfolg ist alles andere als garantiert. Peter Zoller:

"Das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Und wir sind gut am Weg in diesen ganzen Dingen. Aber wir sollten aufpassen, die Dinge nicht überzuverkaufen oder zu große Erwartungen zu erwecken."

Supraleitende Qubits und Ionenfallen – damit funktionieren die heute besten Prototypen. Sie kommen den Träumen von Wissenschaft und Wirtschaft am nächsten: den Träumen von einem Quantencomputer, der für bestimmte Zwecke alles andere in den Schatten stellt.

Erste Schritte hin zur praktischen Anwendung

So beschreiben Forscher mögliche Anwendungen: "Wo es um Optimierung der Routen geht, um Materialoptimierung, neue Materialien für leichtere Fahrzeuge, Batterien." "Mustererkennung in Daten und Bildern." "Neue Katalysatoren finden, bessere Methoden zur Herstellung von Dünger." "Die Idee ist, dass für Künstliche-Intelligenz-Anwendungen hohe Rechenleistungen nötig sind und klassische Computer an die Grenzen gelangen können."

"Mein Name ist Thomas Ehmer. Ich bin im IT-Bereich, arbeite aber als Technology Scout fürs Unternehmen."

Ehmer ist beim Darmstädter Technologie-Konzern Merck angestellt. Merck zeigt sich vom Potenzial des Quantencomputers überzeugt – und steht damit nicht alleine: Autohersteller wie Daimler, Banken wie JP Morgan, Flugzeugbauer wie Airbus, Ölkonzerne wie ExxonMobil, Elektronikriesen wie Samsung. Sie haben sich zu diversen Netzwerken zusammengefunden, bei denen ihnen IBM, Google und Microsoft per Internet einen Zugang zu ihren Prototypen bieten. Dadurch können die Teams aus der Industrie erste Erfahrungen sammeln mit einem Rechnertyp, der eine neue Art der Programmierung verlangt. Ehmer:

"Ja, wir nutzen es. Aber als Spiel- und Lernwiese, also noch nicht produktiv. Es ist wirklich eine Chance, früh auf der Welle zu sein und einfach mal geduldig mit der Welle am Ball zu bleiben, auch wenn die noch sehr weit weg ist."

Industrie begnügt sich einstweilen mit Fingerübungen

Merck will per Quantencomputer das Verhalten hochkomplexer chemischer Reaktionen simulieren und dadurch die Baupläne für neue Hightech-Materialien finden. Wann dafür entsprechend große, leistungsfähige Modelle kommen, ist noch unklar – manche sprechen von fünf, andere von zehn Jahren, und womöglich dauert es sogar noch länger. Also muss sich die Industrie mit Fingerübungen begnügen: Sie macht sich mit der neuen Technik vertraut und übt schon mal, wie man eine Quantencomputer programmieren muss, damit er vernünftig funktioniert. Und vielleicht bringen die heutigen Modelle ja doch schon einen Nutzen, hofft Thomas Ehmer.

"Es ist ganz wichtig, dass man Möglichkeiten findet mit den existierenden 50 Qubits, die es gibt. Da kann man wahrscheinlich ganz tolle Sachen machen, wenn man denn wüsste, wie man sie tatsächlich so einsetzt, dass sie produktiv was rausfinden, was man sonst nicht könnte."

Milliardeninvestitionen und das Prinzip Hoffnung

Die Industrie investiert Milliarden, ebenso die Politik – wie jüngst die Bundesregierung mit ihrem Corona-Konjunkturpaket: Satte zwei Milliarden Euro sollen in Quantentechnologien fließen, unter anderem für die Anschaffung von zwei Quantenrechnern. Nur: Sollte der ersehnte Durchbruch ausbleiben, könnte sich Frust breit machen: Unternehmen könnten aus der Sache aussteigen, Ministerien Forschungsgelder kürzen und Projekte stoppen. Eine Durststrecke stünde bevor – ein regelrechter Quantenwinter. Ehmer:

"Ich vermute mal, für einige wird der Winter kommen. Und dann wird sich zeigen, ob es runtergeht, ob's noch hochgeht. Eine ganz große Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir vielleicht gar keinen Winter haben und das Jammertal einfach ignorieren. Das ist aber Hoffnung, und die stirbt ja zum Schluss."