Das Cover täuscht. Auf sonnengelbem Grund ein schmaler Körper, dessen rechte Hand die Strumpfhose vom Bauch wegzieht. Neckisch sieht das aus, nach Freibad und Sommerlaune. Nichts davon dann im schmalen Buch der britischen Autorin Ann Quin. Dort geht es dunkel zu, bedeutungsschwanger, traumspielhaft. Eine Frau sucht ihren verschwundenen Bruder, reist hierhin und dorthin, an ihrer Seite ein Mann. Viel mehr scheint nicht sicher in diesem Vexierspiel.

„Ich lag auf dem Bett. Dem Strand. Auf einem Felsen, festgenagelt unter ihm. In der Höhle. Das Geräusch von Wasser, das durch andere Höhlen fließt. Unter den Bergen. Ferner Donnerschlag und Hundegebell. Nichts, was ich geschrieben habe, ist von Bedeutung, ich will einfach nur leben – hörst du zu?“

Grenzenlos fließende Prosa

Das Ich, das hier spricht, ist der Mann. Manchmal, so hat man zumindest den Eindruck, handelt es sich auch um die Frau, wenn nicht gar noch um eine dritte Person. Die Grenzen des Ichs sind fließend, wie auch diese Prosa. Antworten auf die einfachen Fragen nach dem Wer, dem Wo, dem Wie und dem Was behält der Text für sich. Das ist wahlweise verwirrend oder anspruchsvoll. Die Erzählung bleibt bruchstückhaft, wirkt mitunter wie stenografiert, manche Sätze enden abrupt und vervollständigen sich erst im nächsten Absatz. So gleicht das Lesen dieses Buches einer winterlichen Autofahrt mit halb freigekratzter Scheibe.

Auf die kurzen Absätze im ersten Teil des Buches folgen Tagebucheinträge des Mannes. Daneben, in einer zweiten Spalte, stehen kurze Anmerkungen, Ausflüge in die griechische Mythologie, die diesem Roman als Referenzrahmen dient.

„Ihrem Wesen nach

ist Medusa ein

Kopf, weiter nichts:

Ihre Macht beginnt

erst, wenn ihr Kopf

abgetrennt ist, und

diese Macht sitzt

in ihrem Kopf;

Maske, mit später

hinzugefügtem

Körper.“

ist Medusa ein

Kopf, weiter nichts:

Ihre Macht beginnt

erst, wenn ihr Kopf

abgetrennt ist, und

diese Macht sitzt

in ihrem Kopf;

Maske, mit später

hinzugefügtem

Körper.“

Rätselhafte Textur

An einer Stelle fällt der Name Antigone, Tochter von Ödipus und Iokaste, die dafür kämpft, ihren Bruder bestatten zu dürfen. Legt Ann Quin damit eine Fährte? Ja, eine von vielen, die sie zu einer faszinierend rätselhaften Textur webt. Die Reise der Protagonisten führt in unwirtliche Städte, in denen Gewalt herrscht, Revolution liegt in der Luft, mutmaßlich hat es einen Putsch gegeben, Folterungen, Geheimpolizei und Spitzel werden erwähnt. Es gibt Anspielungen auf den jüdischen Background des Mannes, die Gegend, in der das Buch spielt, wirkt mediterran oder nahöstlich. Die Atmosphäre erinnert an Bertoluccis Verfilmung von Paul Bowles „Himmel über der Wüste“.

Ann Quin beschreibt Depressionen, Psychosen, Verfolgungswahn und die Auflösung der eigenen Identität. Es ist eine Feier des Irrationalen, die mit verstörenden Gewaltakten einhergeht. Ausgepeitschte Frauen, vergewaltigte Mädchen, männliche Penetrations-Grenzerfahrungen. Das galt vermutlich 1969 bei Erscheinen des Buches als progressiv und libertär, heute liest man es widerstrebend:

„Ich fiel auf das Mädchen und drang in sie ein, lag in ihr, wurde noch einmal groß in ihr. Sie war absolut bewegungslos, und doch konnte ich mehrmals ihren Orgasmus spüren, die Hitze, den Erguss. Überwältigt durch das Gefühl, dass sie vor mir und mit mir kam. Schließlich stand ich auf, und die zwei Frauen erschienen. Jetzt bemerkte ich, dass das Mädchen von der Hüfte ab gelähmt war“.

Traumbilder und Schattenrisse

Alptraumhafte Szenen, deren Rahmenbedingungen im Vagen bleiben. Ann Quin reißt sie obsessiv bildhaft an, bis man Mythologie und Wirklichkeit nicht mehr auseinanderhalten kann. Die Handlung schwankt zwischen Agonie und Ekstase. Daneben klirren Sätze mit Ewigkeitswert: „Es ist mein Interesse am Glück, das mir die meiste Angst bereitet“ oder „Eine Fliege säubert sich und erinnert mich daran, dass wir so wenig Zeit haben.“

Der Titel „Passagen“ fällt nur einmal, da heißt es vom Ich, es betrete tausend unterirdische Passagen, wenn es seine Augen schließe.

Schimären, Schattenrisse, Traumbilder fügen sich in diesem Buch zu einem destruktiven Reigen. Claire-Louise Bennett zieht in ihrer Einleitung eine Linie zur brutalen Bildsprache der Dramatikerin Sarah Kane, die sich ebenfalls das Leben nahm. Doch während Kane „In Yer-Face-Theater“ praktizierte, verunklart Quin vieles, auch Gewalterfahrungen. Umso wertvoller wäre eine Neuübersetzung oder zumindest eine umfassende Kontextualisierung ihrer „Passagen“ gewesen.

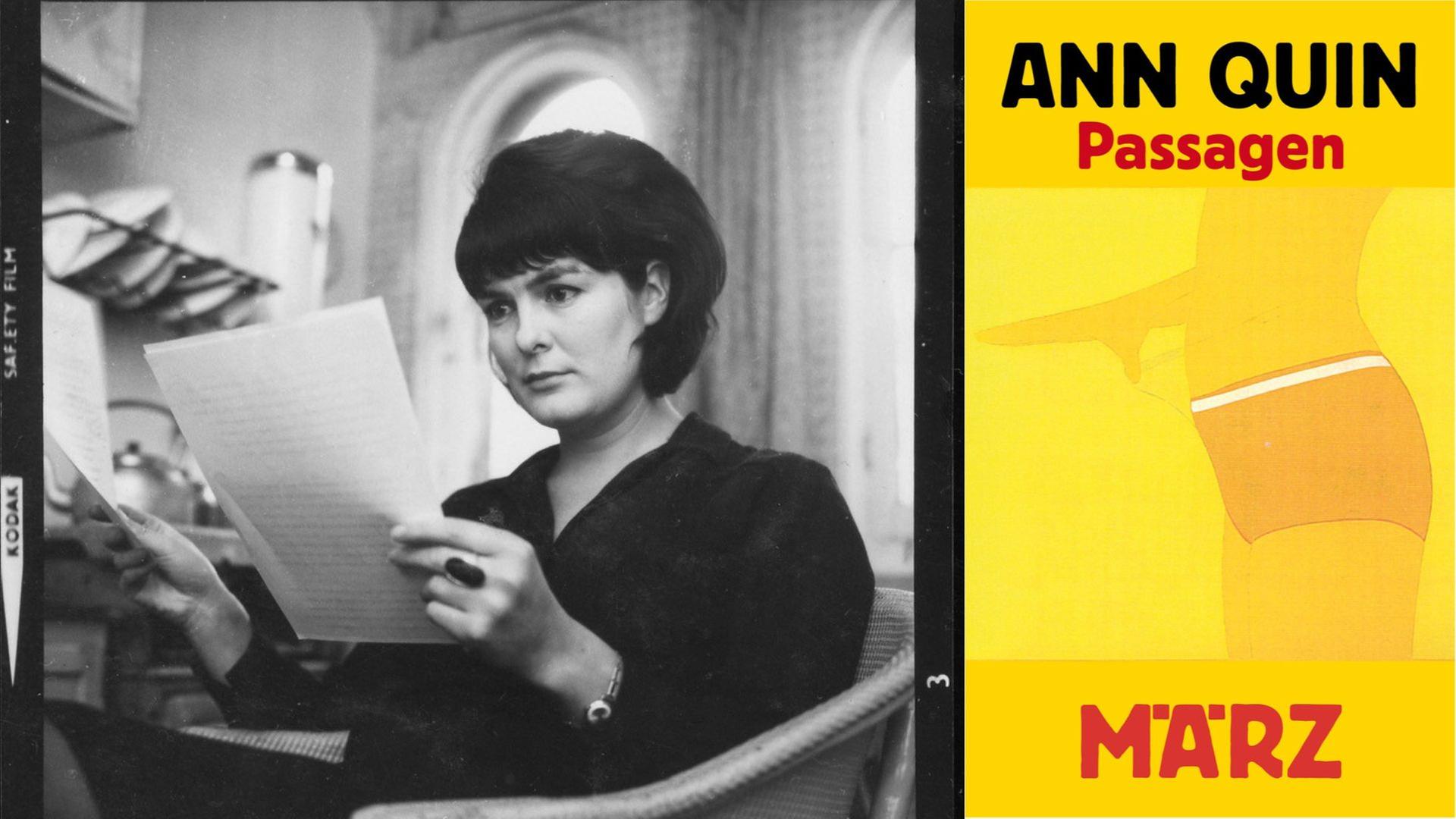

Ann Quin „Passagen“

Aus Aus dem Englischen von Elisabeth Fetscher.

März Verlag, Berlin.

133 Seiten.20,- Euro

Aus Aus dem Englischen von Elisabeth Fetscher.

März Verlag, Berlin.

133 Seiten.20,- Euro