Schätzungen zufolge sterben weltweit jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen an Schlangengiften. Etwa 300.000 bis 400.000 leben nach einem Biss mit einer Behinderung, zum Beispiel weil sie einen Arm oder ein Bein verlieren. Seit 2017 stehen Schlangenbisse deshalb auf der Liste der vernachlässigten Tropenkrankheiten der WHO.

Insbesondere Menschen im globalen Süden sind betroffen, in Südamerika, Asien und Afrika. In Nordamerika und Europa kommen Schlangenbisse hingegen deutlich seltener vor. Auch deshalb ist die Forschung zu Gegengiften lange nicht vorangekommen. Bis jetzt.

Ein lebensgefährliches Experiment für die Forschung

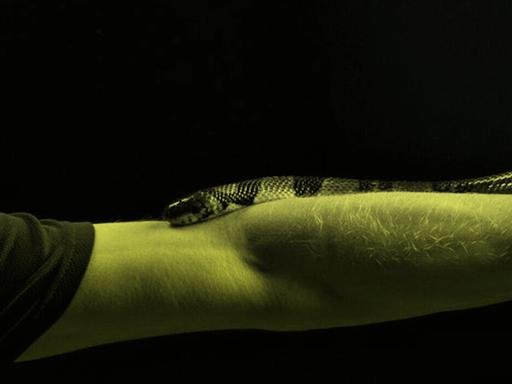

Am 12. September 2001 beginnt Tim Friede aus Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin mit einem lebensgefährlichen Experiment. Schon seit er ein Kind ist, faszinieren ihn Giftschlangen, in seinem Keller hält er mehrere Kobra-Arten. In den vergangenen Monaten hat Tim Friede sich immer wieder verdünntes Schlangengift gespritzt. Jetzt will er beweisen, dass er damit Immunität gegen die tödlichsten Schlangen der Welt aufgebaut hat – indem er sich beißen lässt.

Erst holt er eine Monokelkobra und dann eine Uräusschlange aus ihren Terrarien, streckt seinen linken Arm aus – und lässt beide Tiere zubeißen. Noch bevor er das Gegengift aus seinem Kühlschrank holen kann, wird alles schwarz.

Ein Nachbar bringt Tim Friede sofort ins Krankenhaus. Vier Tage lang liegt er im Koma – und überlebt. In den darauffolgenden 18 Jahren überlebt er immer und immer wieder. In dieser Zeit lässt Tim Friede sich von mehr als 200 Giftschlangen beißen, darunter weitere Kobras, aber auch Klapperschlangen, Mambas und Taipane.

Tim Friedes Plan ist hochgefährlich, Fachleute warnen ausdrücklich davor: "Selbst-Immunisierung ist keine gute Idee", sagt Melisa Benard Valle, Assistenzprofessorin für Biotechnologie und Biomedizin an der Dänischen Technischen Universität Orbit. "Es ist auch dann keine gute Idee, wenn man es Schritt für Schritt mit verdünntem Gift macht. Es gibt immer ein Risiko."

Wenn man Tim Friede fragt, warum er sich dieser Gefahr freiwillig aussetzt, erklärt er, dass es ihm Selbstbewusstsein gibt, die Schlangenbisse zu überleben. Aber es gibt noch eine weitere Motivation: Tim Friede hofft, dass sein Blut eines Tages der Wissenschaft hilft. Er ahnt, dass die Antikörper in seinem Blut der Schlüssel für ein universelles Gegengift sein könnten: ein Serum gegen alle Schlangen.

Bisherige Gegengifte sind teuer und oft nicht verfügbar

Jacob Glanville ist Immunologe und Pharmaunternehmer aus Kalifornien. Er kritisiert, dass die Gegengiftforschung seit vielen Jahrzehnten kaum Fortschritte macht. "Eigentlich hat sich seit 125 Jahren kaum mehr etwas geändert. Damals gab es einen Typen namens Albert Calmette. Er hat herausgefunden, dass ein Pferd Antikörper produziert, wenn man ihm immer und immer wieder kleine Dosen von Schlangengift spritzt. Und das Serum aus dem Pferdeblut funktioniert dann als Gegengift."

Bis heute wird Gegengift aus dem Blutserum von Pferden oder Schafen hergestellt. Der Prozess ist aufwändig und teuer – und für jede einzelne Schlangenart braucht es ein eigenes Gegengift. Gerade afrikanische Länder werden deshalb mittlerweile kaum noch mit Antivenom beliefert. 2014 hat der französische Pharmaproduzent Sanofi die Produktion eines wirksamen Kombinationspräparats mit einer Mischung aus tierischen Antikörpern gegen die zehn wichtigsten Giftschlangen-Arten der Subsahara-Region eingestellt. Das südafrikanische Pharmaunternehmen South African Vaccine Producers, der einzige afrikanische Gegengift-Produzent hat seit Jahren Lieferprobleme.

Die Produktion von Antivenom mit tierischen Antikörpern hat auch medizinische Nachteile: Der menschliche Körper kann auf die tierischen Proteine im Serum mit einem allergischen Schock oder mit der sogenannten Serum-Krankheit reagieren. Darum werden die Antikörper gereinigt und aufgespalten. Allerdings leiden dabei auch Haltbarkeit und Wirkdauer, sodass Betroffene das Gegengift innerhalb einiger Stunden mehrmals erhalten müssen. "Alles Probleme, die ein Gegengift auf Basis von humanen Antikörpern nicht hätte", sagt Jacob Glanville.

Eine Blutspende für ein Serum gegen alle Schlangen

Glanville hatte deshalb eine Idee: Er wollte einen Menschen finden, der Schlangenbisse überlebt hat, um in seinem Blut nach Breitband-Antikörpern zu suchen, die gegen möglichst viele verschiedene Gifte wirken könnten. Anfangs habe er gehofft, einen tollpatschigen Schlangenforscher zu finden, der ein paar Bisse hinter sich hat – ohne Erfolg. Doch dann stößt er online auf einen Artikel über Tim Friede, den Schlangenmann aus Wisconsin. "Er hat sich in 17 Jahren und neun Monaten 645-mal selbst verdünntes Gift verabreicht und sich 202-mal von 16 verschiedenen Giftschlangen beißen lassen. Ich konnte das nicht glauben. Wenn irgendwer in der Welt diese universell neutralisierenden Antikörper gebildet hat, dann er."

Im Jahr 2017 telefonieren Jacob Glanville und Tim Friede das erste Mal miteinander. Dieser erklärt sich bereit, eine kleine Blutspende zu geben. Die Suche nach den perfekten Antikörpern beginnt.

Die Suche in Tim Friedes Antikörper-Bibliothek

Jacob Glanville und sein Kollege Peter Kwong, Professor für Medizin, Biochemie und molekulare Biophysik an der Columbia University in New York beginnen nun den Bauplan für die Antikörper aus Tim Friedes Immunzellen zu kopieren. Sie erstellen eine eigene Bibliothek der Antikörper – die Tim-Friede-Bibliothek. Im nächsten Schritt nehmen sie die Gifte unter die Lupe. Denn sie suchen eine Art Andockstelle, an die Tim Friedes Antikörper binden und die im Idealfall möglichst viele Schlangengifte gemeinsam haben.

"Es gibt dieses bemerkenswerte biologische Prinzip, das wir von Viren wie Grippe, HIV, Coronaviren oder Malaria kennen", erklärt Jacob Glanville. "Obwohl diese Viren sehr divers sind und sich auch andauernd verändern, haben sie alle eine gemeinsame Achillesferse." All diese Viren haben eine Angriffsstelle im Zentrum ihres Bauplans, den sie nicht verändern können, ohne sich quasi selbst auszulöschen. Die Evolution hat ihn konserviert. Aus Antikörpern, die hier angreifen, können breit wirksame Therapeutika entwickelt werden.

"Ich habe mir gedacht: Es gibt rund 650 Giftschlangenarten aber – die Natur ist faul. Ich wette, auch die Gifte haben eine Conserved Site." Tatsächlich entdeckt Jacob Glanville genau eine solche versteckte Andockstelle im Zentrum verschiedener Gifte. Mithilfe des Phagen Displays, einer Technologie, die 2018 den Nobelpreis für Medizin erhalten hatte, versuchen er und Peter Kwong nun die perfekte Kombination aus Antikörpern und der Conserved Site zu finden.

Millionen Phagen für den Durchbruch

Dafür nutzen die beiden eine Armee von Phagen, spezielle Viren, in die sich der Bauplan von Friedes Antikörpern einschleusen lässt. Jede einzelne Phage trägt auf ihrer Oberfläche nun ein anderes Antikörperfragment aus Tim Friedes Blut. Dann werden die Phagen mit den Giften konfrontiert. Wenn sie an ein Gift binden können, reichern sie sich an.

Kwong und Glanville testen mit ihren Teams Runde um Runde – unterschiedliche Kombinationen aus verschiedenen Giftgruppen mit nahezu endlos vielen Antikörperstrukturen. Und schließlich finden sie tatsächlich einen vielversprechenden Kandidaten: Es ist ein Antikörper, der alle langkettigen Neurotoxine, eine zentrale Toxingruppe zahlreicher Giftnattern-Arten, neutralisiert.

Doch im Experiment mit Mäusen reicht der Antikörper nicht aus, um die Tiere ausreichend vor dem Gift zu schützen. Eine Redakteurin des Fachmagazins Cell motiviert die beiden Forscher, an einem Gegengift-Cocktail aus verschiedenen Antikörpern zu arbeiten. Und nach monatelanger Suche finden die beiden schließlich weitere passende Antikörper.

Und die Mäuse leben. Jacob Glanville und Peter Kwong haben mithilfe von Tim Friedes Antikörpern erstmals einen Breitband-Cocktail entwickelt, der im Maus-Experiment nachweislich gegen zentrale Bestandteile der Gifte von 19 tödlichen Schlangen wirkt, darunter Kobras, Kraits, Taipane und Mambas. Der Cocktail greift dabei die wichtigsten Toxingruppen an, die bei mehr als 300 Giftnatter-Arten mit Nervengiften vorkommen.

Wird das perfekte Antivenom kommen?

Der Cocktail ist noch immer kein perfektes Gegengift. Und bis ein Medikament auf den Markt kommt, wird es noch dauern. Aber die Methode funktioniert, sagt auch die Schlangengift-Expertin Melisa Benard Valle: "Bis es ein marktreifes Produkt gibt, fünf Jahre sind wahrscheinlich zu optimistisch. Wahrscheinlich etwas mehr. Aber die Forschung kommt schnell voran – und es ist möglich. Und das hätte vor fünf Jahren noch niemand gedacht."

Das Leben von Tim Friede hat sich jetzt schon verändert. Jacob Glanville hat ihm eine Position in seinem Pharmaunternehmen verschafft. Den Forschenden hat Tim Friede versprochen, seine Giftexperimente um seiner Gesundheit willen zu pausieren. Wie lange er diese Pause einhält, das kann er allerdings nicht sagen. "Es ist Euphorie und ein Adrenalin-Rausch. Nicht aufgrund einer Droge, sondern weil es sich menschlich anfühlt."