Entsprechend endet der Einflussbereich der Sonnenanziehung irgendwo zwischen uns und Proxima Centauri, und alles, was näher an der Sonne ist, wird von ihrem Schwerefeld beeinflusst.

Das gilt auch für die vielen Milliarden Kometenkerne, die weit jenseits der Neptunbahn in der Oortschen Kometenwolke das Sonnensystem nach außen abgrenzen. Zumindest normalerweise.

Gelegentlich kommt ein Stern der Sonne aber auch deutlich näher und wirbelt dann Teile der Oortschen Wolke durcheinander.

Zuletzt dürfte dies vor rund 70.000 Jahren der Fall gewesen sein, als ein kleiner roter Zwergstern ähnlich Proxima Centauri in einer Entfernung von weniger als 0,6 Lichtjahren an der Sonne vorbeizog.

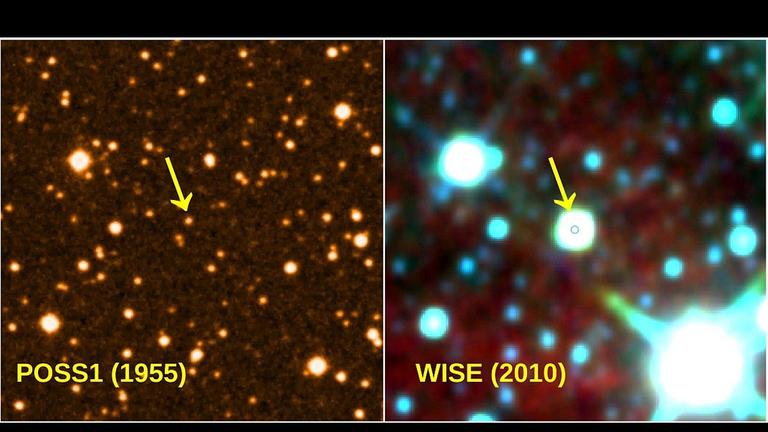

Entdeckt wurde dieser Stern, der sich mittlerweile wieder auf rund 20 Lichtjahre entfernt hat, vom Potsdamer Astronomen Ralf-Dieter Scholz in Daten des Infrarot-Satelliten WISE.

Spanische Astronomen konnten nun zeigen, dass die extrem langgestreckten Ellipsenbahnen etlicher Kometen heute noch eine auffällige Konzentration auf den Punkt besitzen, an dem dieser kosmische Eindringling der Sonne am nächsten kam.

Gesehen hat ihn damals vermutlich niemand, denn selbst in einer Entfernung von 0,6 Lichtjahren war er zu schwach, um für das bloße Auge sichtbar zu sein.