Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens. Sie war und ist auch immer ein Spiegel politischer und gesellschaftlicher Kämpfe. Die zentralen Fragen unserer Gegenwart - Chancenungleichheit, früher Selektion, Debatten über Gymnasium oder Gesamtschule - haben ihre Ursachen tief in der Geschichte.

- Bildungserfolg hängt vom Elternhaus ab

- Das dreigliedrige Schulsystem sollte die gesellschaftlichen Stände trennen

- 19. Jahrhundert: Schule zur Erziehung von Staatsbürgern

- Nach 1945: Alliierte scheitern mit Schulreform

- Bildungsforschung zeigt: Frühe Selektion verstärkt soziale Ungleichheit

- Die historischen Konflikte um Schule dauern an

Bildungserfolg hängt vom Elternhaus ab

Bildungserfolg hängt in Deutschland noch immer stark von der Herkunft ab. Kinder aus Akademikerfamilien schaffen deutlich öfter das Abitur als Kinder aus Arbeiterhaushalten. Nationale Bildungsberichte und internationale Studien wie PISA bestätigen dies regelmäßig.

Ein Grund ist die frühe Auslese: Schon mit etwa zehn Jahren werden Kinder auf Hauptschule, Realschule oder Gymnasium verteilt. Dieses System benachteiligt alle, deren Eltern ihnen nicht die nötigen Ressourcen oder Unterstützung bieten können.

Diese Selektion ist historisch gewachsen: Schon immer wurde Schule bewusst zur sozialen Differenzierung genutzt. Höhere Bildung stand nur einem Teil der Gesellschaft offen.

Das dreigliedrige Schulsystem sollte die gesellschaftlichen Stände trennen

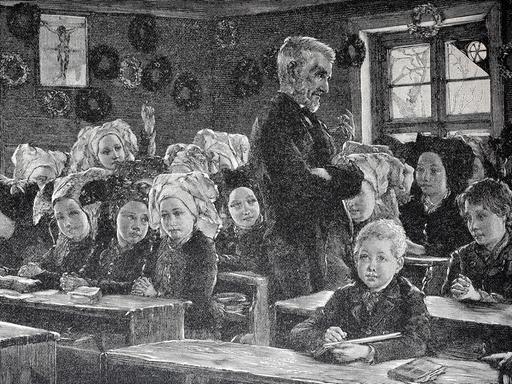

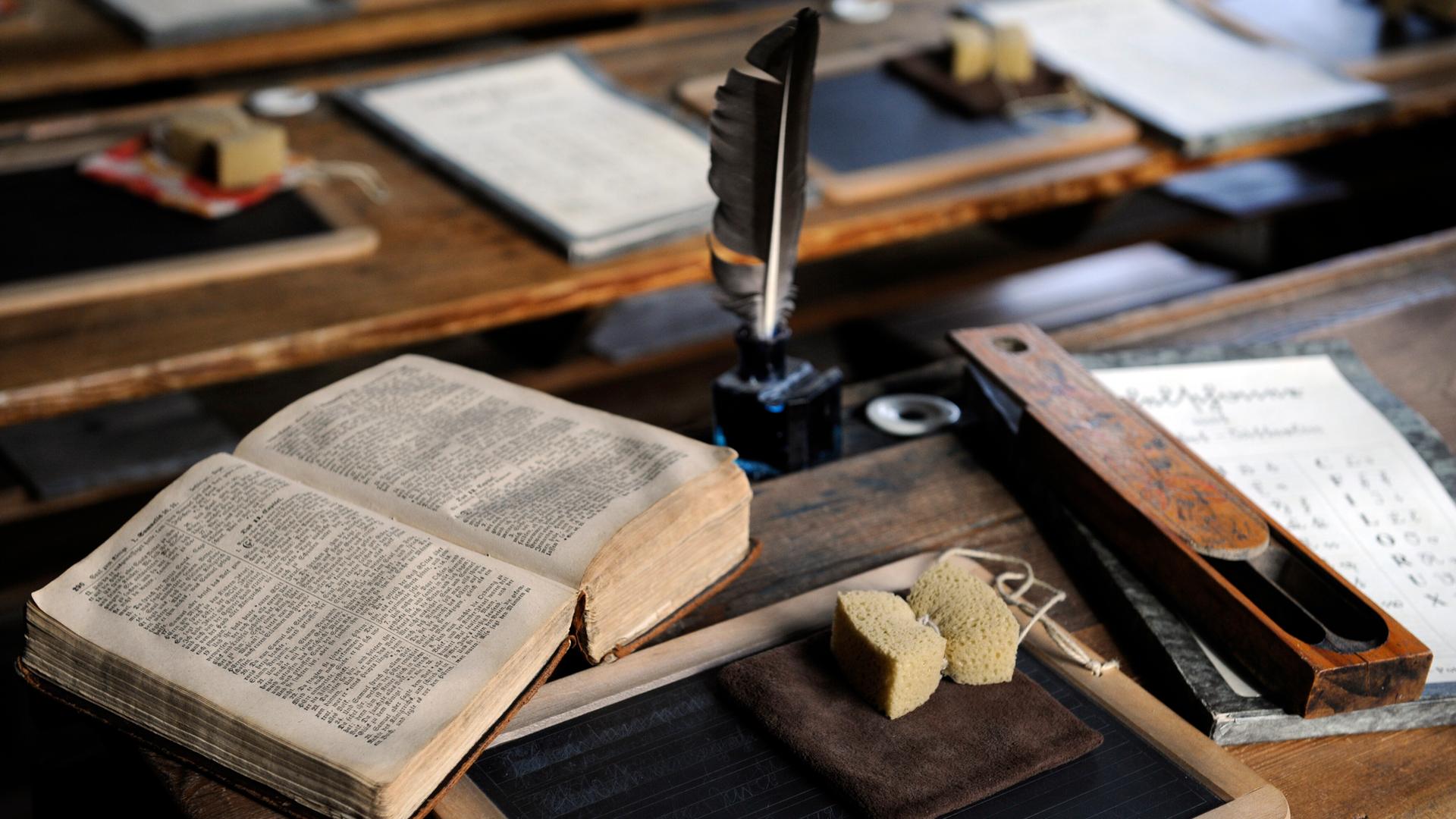

Im 19. Jahrhundert prägt vor allem Preußen die Schulentwicklung. Mit der Neuorganisation der Schullandschaft wurde der preußische Diplomat und Philosoph Wilhelm von Humboldt beauftragt. Humboldt wollte ursprünglich ein Stufensystem: eine gemeinsame Elementarschule, daran anschließende Stadtschulen und schließlich das Gymnasium für die Besten. Ziel war die "allgemeine Menschenbildung". Bildung sollte allen Kindern offenstehen.

Doch konservative Kräfte - allen voran Ludolph von Beckedorff im Kultusministerium - setzten sich durch. Er lehnte Humboldts Modell als für Monarchien ungeeignet ab und forderte die strikte Trennung nach gesellschaftlichen Ständen in Bauern-, Bürger- und Gelehrtenschulen.

1788 wurde mit dem Abiturientenreglement der Hochschulzugang sozusagen an das Gymnasium gebunden - ein entscheidender Schritt zur Verfestigung der Dreigliedrigkeit. Lehrplanreformen wie die von 1837 zementierten die Unterschiede, da Latein und Griechisch zum Schlüssenkriterium für den Abiturweg wurden. Viele Eltern entschieden sich für die lateinlose Realschule – auch wegen des hohen Schulgelds. Das betrug an der höheren Schule bis zu 100 Mark, was einen erheblichen Teil des Durchschnittseinkommens ausmachte.

So entstand das dreigliedrige Modell: Volksschule für die breite Masse, Realschule/Mittelschule für das Bürgertum und Gymnasium für die akademische Elite.

19. Jahrhundert: Schule zur Erziehung von Staatsbürgern

Die Schulpolitik war eng mit den Interessen von Staat und Gesellschaft verbunden. Nach der preußischen Niederlage gegen Napoleon (1806) wurde sie bewusst zum Instrument des "Nation Building", also der Erziehung von Staatsbürgern eingesetzt und galt neben dem Militär als eine tragende Säule für den Zusammenhalt des Nationalstaats.

Die allgemeine Schulpflicht, erstmals 1717 eingeführt und 1919 endgültig in der Weimarer Verfassung verankert, diente nicht nur der Alphabetisierung, sondern auch der Erziehung zur Loyalität gegenüber Staat und Gesellschaft. Die dreigliedrige Schule war auch ein Instrument zur Stabilisierung der Gesellschaftsordnung.

Nach 1945: Alliierte scheitern mit Schulreform

Nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Alliierten das gegliederte Schulsystem abschaffen. Vor allem die Amerikaner sahen darin eine Mitursache für Autoritätsgläubigkeit und die Entstehung des Nationalsozialismus. Sie drängten auf eine Gesamtschule nach Vorbild der "Comprehensive High School".

Doch im beginnenden Kalten Krieg setzten sich in der Bundesrepublik konservative Kräfte durch. Sie verteidigten das Gymnasium, das neues Prestige gewann. Der Bildungsföderalismus ließ die Bundesländer eigene Wege gehen und eine einheitliche Reform wurde blockiert. Eine Einheitsschule fand keine Mehrheit.

In der DDR dagegen entstand die zehnjährige Polytechnische Oberschule, die näher an Humbolds ursprünglicher Idee lag. Die Teilung Deutschlands führte so auch in der Bildung zu einer Spaltung, die bis heute nachwirkt.

Bildungsforschung zeigt: Frühe Selektion verstärkt soziale Ungleichheit

Die frühe Auslese bleibt der zentrale Kritikpunkt. Die empirische Bildungsforschung zeigt, dass frühe Selektion soziale Ungleichheit verstärkt: Entscheidungen über Bildungswege im Alter von zehn Jahren hängen stärker von der Herkunft als von Begabung ab. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die eine so frühe Trennung praktizieren.

Kritiker fordern daher längeres gemeinsames Lernen. Befürworter der Dreigliedrigkeit sehen darin "Gleichmacherei" und fürchten den Verlust des Gymnasiums, das die Spitzenbildung sichere. Diese Positionen prägen die Debatten seit über 200 Jahren.

Die historischen Konflikte um Schule dauern an

Die Konfliktlinien von damals sind erstaunlich stabil: Elitebildung versus Chancengleichheit, frühe Trennung versus gemeinsames Lernen, Bildung als Bürgerrecht versus Standesprivileg. Auch Reformen wie die Einführung von Gesamtschulen, Verlängerung der Grundschulzeit oder Abschaffung der Hauptschule in manchen Bundesländern konnten daran bisher wenig ändern.

Der "PISA-Schock" 2001 machte erneut sichtbar, dass soziale Herkunft in Deutschland stärker als anderswo über den Bildungserfolg entscheidet. Damit bleibt Humboldts Idee, alle Kinder unabhängig von ihrem sozialen Stand in einer gemeinsamen Schule zu bilden, bis heute eine unerfüllte Vision.

Die deutsche Schule ist ein historisches Konstrukt, das auf Kompromissen des 19. Jahrhunderts basiert. Und genau deshalb sind die Debatten um Gerechtigkeit, Gymnasien oder Gesamtschule bis heute so emotional und so schwer zu lösen.

og