Im Jahr 2010 begann das Canisius-Kolleg in Berlin, aktiv die Fälle sexuellen Missbrauchs aus den 1970er- und 1980er-Jahren im eigenen Haus aufzudecken. Es setzte damit den Anfangspunkt einer breiten gesellschaftlichen Auseinandersetzung.

Nach Jahrzehnten des Leides trauten sich immer mehr Opfer, über die sexualisierte Gewalt zu sprechen, die sie durch katholische Geistliche erfahren hatten. Es begann eine breite gesellschaftliche Debatte, die die Kirche in ihren Grundfesten erschütterte.

Auch in Italien, Polen, Spanien oder Frankreich gab es ähnliche Debatten. Aber bis heute gehen die Menschen, Medien und kirchlichen Institutionen in den jeweiligen Ländern unterschiedlich mit dem Thema um.

Inhalt

- Wie geht die katholische Kirche in Deutschland heute mit dem Thema sexuellen Missbrauchs um?

- Wie wird mit dem Thema Missbrauch in der Kirche in Italien umgegangen?

- Wie wird das Thema Missbrauch in der Kirche in Frankreich behandelt?

- Wie geht die polnische Gesellschaft mit dem Thema Missbrauch in der Kirche um?

- Was ist das Entschädigungssystem in Spanien?

- Wie geht Papst Leo XIV. mit dem Thema Missbrauch durch katholische Geistliche um?

Wie geht die katholische Kirche in Deutschland heute mit dem Thema sexuellen Missbrauchs um?

In Deutschland ist die Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt im kirchlichen Kontext seit mehr als 15 Jahren im Gange. Die Reaktionen in den jeweiligen Bistümern fallen aber sehr unterschiedlich aus. „Insgesamt haben wir auch schon sehr Wertschätzendes erlebt“, sagt Norbert Thewes, Mitglied im Betroffenenrat Nord. In den vergangenen Jahren habe sich dies aber beispielsweise im Bistum Hildesheim ein wenig gewandelt.

Die ursprünglich positive Haltung unter Bischof Heiner Wilmer sei zuletzt abgekühlt. Konflikte entzündeten sich an der Weigerung, den als Täter anerkannten, verstorbenen Bischof Heinrich Maria Janssen aus der Bistumsgruft zu entfernen.

Im Erzbistum Hamburg liege die Unabhängige Aufarbeitungskommission in einem Rechtsstreit mit dem Datenschutzgericht der Kirche. „Das verhindert im Moment faktisch die Aufarbeitung.“ Das Bistum Osnabrück habe dagegen beispielsweise bezüglich der Aufarbeitung „den Turbo angestellt“ und sehr viel auf den Weg gebracht.

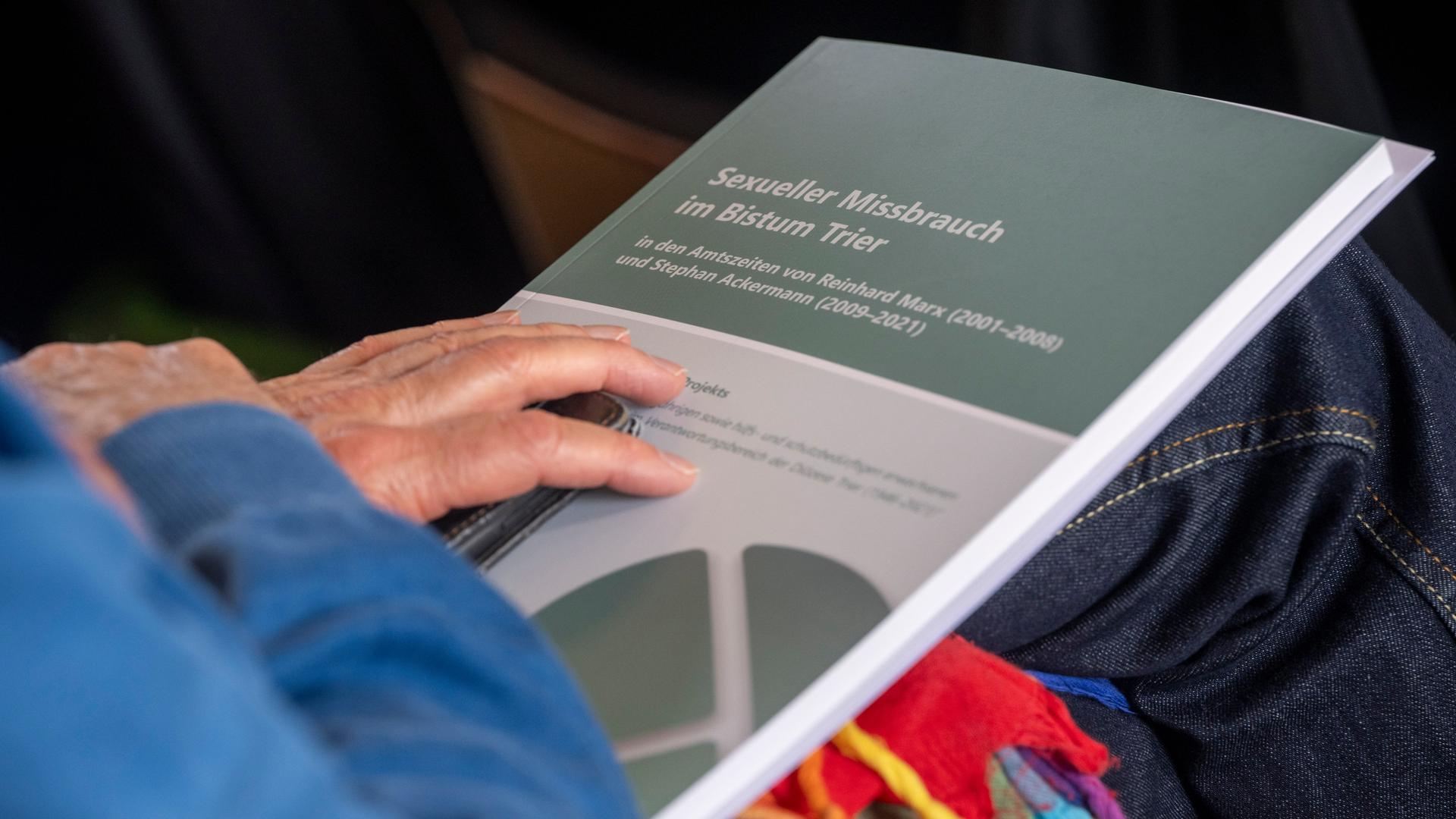

Viele Bistümer haben Gutachten über den Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige in Auftrag gegeben. Aber nicht immer werden diese auch veröffentlicht. Bekanntestes Beispiel war das Erzbistum Köln. Erzbischof Rainer Maria Woelki hielt ein Gutachten mit Verweis auf rechtliche Gründe zunächst unter Verschluss.*

Besonders brisant ist die Auflösung der Aufarbeitungskommission im Osten Deutschlands durch die dortigen Bischöfe – eine Handlung, die als Präzedenzfall für willkürliche Eingriffe in die Aufarbeitung gewertet wird.

Wie wird mit dem Thema Missbrauch in der Kirche in Italien umgegangen?

In Italien wird das Thema sexualisierte Gewalt durch Priester bisher nur sehr zögerlich aufgearbeitet – trotz mehrfacher Zusicherungen des Vatikans, das Thema anzugehen und mehr Prävention zu betreiben. Der Fall von Antonio Messina aus Enna, der als Jugendlicher von einem Kleriker missbraucht wurde, offenbart das strukturelle Schweigen.

Zwar wurde – als Messina den Missbrauch beim zuständigen Bischof anzeigte – eine kirchliche Untersuchung vorgenommen. Sie endete aber damit, dass Messina von der Diözese eine Art Schweigegeld angeboten wurde.

Erst als Messina eine Strafanzeige bei den staatlichen Behörden stellte, tat sich etwas. Der Priester wurde verurteilt und der Bischof muss sich wegen Falschaussage vor Gericht verantworten. In der Region herrsche eine Art "Omertà", eine Kultur des Schweigens, sagt Antonio Messina. Er selbst wird öffentlich diffamiert und erhält Drohungen.

Auch bei anderen Missbrauchsfällen in Italien geht die Aufarbeitung kaum voran und nur wenige Missbrauchsbetroffene trauen sich überhaupt an die Öffentlichkeit. Hans Zollner, Experte für Missbrauchsprävention, führt dafür auch kulturelle Gründe an: In Italien wolle man „keine schlechte Figur machen“, daher werde lieber vertuscht. Gerichtliche Verfahren dauern zudem sehr lange, was viele Betroffene abschreckt.

Eine Ausnahme bildet die Diözese Bozen-Brixen, in der ein umfassender, von externen Gutachtern erstellter Bericht veröffentlicht wurde. Ein landesweiter Bericht der italienischen Bischofskonferenz, der nur Fälle ab 2001 untersuchen soll, wurde lange verzögert und ist nun für 2026 angekündigt.

Wie wird das Thema Missbrauch in der Kirche in Frankreich behandelt?

In Frankreich hat es eine umfassende Untersuchung zum Thema sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche gegeben: 2021 hat eine unabhängige Kommission ihren Bericht veröffentlicht. Darin spricht sie von 330.000 Missbrauchsbetroffenen seit 1950 und stellt außerdem fest, dass Missbrauch in der französischen Kirche systemischen Charakter hatte.

Seither reißen die Enthüllungen nicht ab – etwa im Fall des bekannten Sozialpriesters Abbé Pierre, dem der Missbrauch Dutzender Frauen vorgeworfen wird. Eine neue Kommission untersucht nun, warum diese Taten trotz umfassender Kenntnis im Umfeld und im Vatikan jahrzehntelang vertuscht wurden.

Die Glaubwürdigkeit der Kirche ist stark beschädigt. Selbst in moralischen Fragen wie der Ehe für alle oder Sterbehilfe wird die katholische Stimme immer weniger gehört.

Strukturelle Reformen innerhalb der Kirche bleiben jedoch aus. Besonders irritierend war die Beförderung eines wegen Vergewaltigung eines Jugendlichen verurteilten Priesters auf einen Verwaltungsposten im Juni 2025 – aus Gründen der „Barmherzigkeit“, sagte der dafür zuständige Bischof.

Wie geht die polnische Gesellschaft mit dem Thema Missbrauch in der Kirche um?

Polen galt lange als Bastion des katholischen Glaubens. Doch die schleppende Aufarbeitung von Missbrauchsfällen hat zu einem erheblichen Vertrauensverlust geführt. Die Zahl der Katholiken in Polen sank zwischen 2011 und 2021 um mehr als 6,5 Millionen.

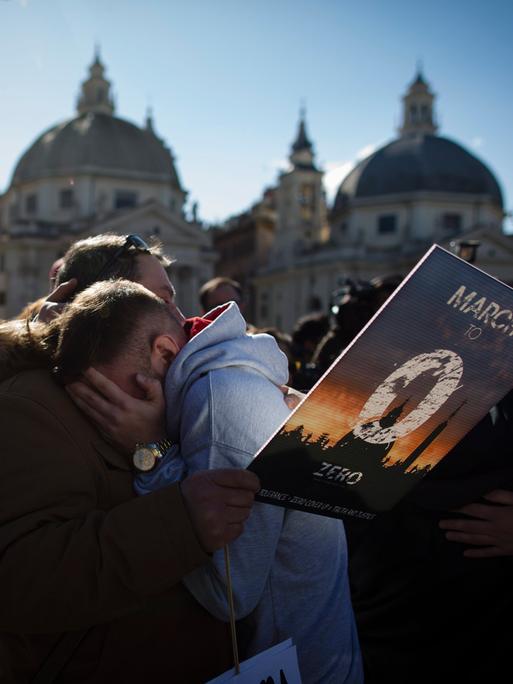

Mit der Aufarbeitung scheint es nur schleppend voranzugehen, wenn überhaupt. Die Bischofskonferenz entzog dem bisherigen Aufarbeitungsbeauftragten sein Amt und übergab dies an Bischof Slawomir Oder. Diese Entscheidung löste landesweite Proteste aus. Denn Oder werden Vertuschungen und mangelnde Bereitschaft bezüglich Entschädigungszahlungen unterstellt.

Der vorherige Aufarbeitungsbeauftragte, Erzbischof Wojciech Polak, hatte mit Kardinal Grzegorz Rys über Jahre an einem Konzept für eine unabhängige Kommission gearbeitet. Dieses Vorhaben gilt nun als gescheitert.

Was ist das Entschädigungssystem in Spanien?

Nach jahrelanger Blockade und zähen Verhandlungen haben die katholische Kirche in Spanien und die Regierung ein neues Entschädigungssystem für Opfer sexuellen Missbrauchs durch Kirchenvertreter vereinbart. Kern des Systems ist der staatliche Ombudsmann (Defensor del Pueblo).

Der Ombudsmann nimmt künftig Anzeigen von Betroffenen entgegen, prüft sie und unterbreitet der Kirche Vorschläge zur Wiedergutmachung. Lehnt die Kirche diese Vorschläge ab, entscheidet eine paritätisch besetzte Kommission – notfalls mit dem Votum des Ombudsmanns als letzte Instanz.

Der Druck auf die Kirche hatte zuletzt zugenommen. Medien wie die Tageszeitung „El País“ recherchierten jahrelang zu den Fällen, und die Opfer organisierten sich. Die Bischofskonferenz, lange ablehnend, lenkte schließlich ein. Ihr eigenes Entschädigungsprogramm aus dem Jahr 2025 galt mit lediglich 60 anerkannten Fällen als unzureichend.

Viele Betroffene, wenige Anträge

Laut einer repräsentativen Studie des Ombudsmanns haben 1,1 Prozent der Spanier sexuellen Missbrauch durch Kirchenvertreter erlebt – hochgerechnet rund 445.000 Menschen. Doch die Zahl der tatsächlich gestellten Entschädigungsanträge liegt bisher deutlich darunter. Beim Ombudsmann gingen rund 600 Anzeigen ein; „El País“ dokumentierte Berichte von fast 3000 Betroffenen.

Das Misstrauen gegenüber der Kirche sitzt tief. Viele Opfer, die jahrzehntelang ignoriert oder zum Schweigen genötigt wurden, trauen der Institution keine Aufarbeitung zu. Zugleich könnte das neue System ein Signal an den Vatikan senden. Papst Leo XIV. hatte die zögerliche Haltung der spanischen Bischöfe kritisiert.

Wie geht Papst Leo XIV. mit dem Thema Missbrauch durch katholische Geistliche um?

Papst Leo XIV., vormals Kardinal Robert Prevost, hat eine gemischte Bilanz beim Umgang mit Missbrauchsfällen vorzuweisen. In Peru bekämpfte er beispielsweise die umstrittene Sekte „Sodalicio“, in der auch Kinder missbraucht worden sein sollen. Missbrauchsbetroffene in der Region Chiclayo werfen Prevost dagegen Untätigkeit vor. Er habe sie nicht ausreichend unterstützt, nachdem zwei Priester sie als Kinder missbraucht haben sollen.

Obwohl der Vatikan angibt, dass Prevost vorschriftsgemäß eine Untersuchung eingeleitet habe, zeigen Fotos, die von der „New York Times“ gefunden wurden, dass Prevost während dieser Untersuchung sogar einmal eine Messe mit einem der beschuldigten Priester gefeiert hat.

Brisant ist auch seine Zeit als Augustinerprovinzial in Chicago, als er einen beschuldigten Priester in der Nähe einer Schule unterbrachte. Außerdem wird Prevost vorgeworfen, sich in seinem damaligen Orden nicht ausreichend für Aufklärung eingesetzt zu haben.

Als Präfekt des Dikasteriums im Vatikan war Prevost für Disziplinarmaßnahmen gegen Bischöfe zuständig. Die Behörde gilt jedoch als intransparent und personell unterbesetzt. Die Disziplinarmaßnahmen hätten sich auch zu Prevosts Zeiten bei jeweils ähnlichen Vorwürfen von Fall zu Fall sehr unterschieden, sagt Hans Zollner, ehemaliges Mitglied der päpstlichen Kinderschutz-Kommission.

Wie Prevost als Papst Leo XIV. mit dem Thema sexueller Missbrauch in der Kirche umgehen wird, ist noch unklar. Die ersten Signale sind gemischt: Einerseits bleibt sein Führungsstil zurückhaltend. Andererseits ernannte er mit Thibault Verny einen Experten aus Frankreich zum Präsidenten der Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen – ein gutes Zeichen für Aufklärung.

Fortschritte wurden auch im Fall des Priesters und Mosaikkünstlers Marko Rupnik erzielt. Ihm wird Missbrauch vorgeworfen, zugleich sind dessen Kunstwerke in vielen Kathedralen weltweit zu sehen. Demnächst soll es einen kirchenrechtlichen Prozess geben, auch wurden seine Kunstwerke von der vatikanischen Webseite entfernt.

Marius Gerads

(*) Ein inhaltlicher Fehler wurde korrigiert.