"Das ist ja etwas, womit auch wir Soziologinnen und Soziologen nicht gerechnet haben, dass eine Krise diesen Ausmaßes verursacht wird durch eine Krankheit, eine Seuche, durch einen Virus. Und das Management dieser Pandemie - das hatten wir alle nicht auf dem Ticket."

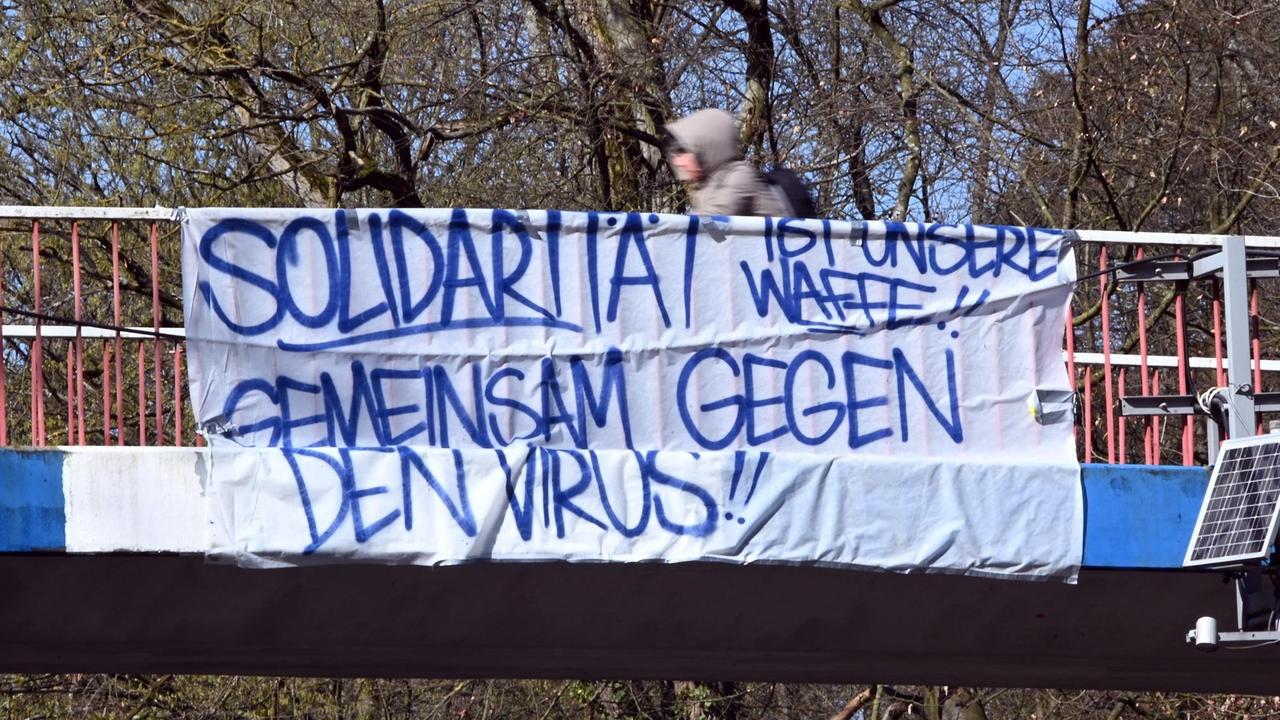

Wie Klaus Dörre von der Schiller-Uni in Jena eingestehen muss. Auch eine ansonsten so kritisch vorausschauende Disziplin wie die Soziologie geriet durch Corona ins Straucheln, obwohl sich in der Krise genügend Anknüpfungspunkte für sozialwissenschaftlich relevante Fragen offenbaren sollten: über unser gesamtes wachstumsabhängiges Konsummodell, die Wiederentdeckung des Etatismus und die Grenzen des Ausnahmezustands, die Prävention als Bürgerpflicht bis hin zur globalen Gerechtigkeit im Kontext der Impfstoffverteilung. Zu Beginn der Debatten um die Anti-Corona-Maßnahmen stand zunächst das Drehen und Wenden des Solidaritätsbegriffs.

Solidarität als "große Chance"

Dessen Herkunft erläutert Ute Frevert, Historikerin am Max-Planck-Institut in Berlin, zuständig für die "Geschichte der Gefühle":

"Er war ja ursprünglich ein rechtstechnischer Begriff – einer haftet für alle, alle haften für einen. Dann ist er im 19. Jahrhundert in den politischen Sprachgebrauch gewandert zu einem extrem emotionalisierten Gemeinschaftsbegriff der Arbeiterbewegung. Im zwanzigsten Jahrhundert mit der Entwicklung des Sozialstaats wird er wieder verrechtlicht. Der Sozialstaat an sich ist zwar ein extrem solidarisches Unterfangen, aber niemand denkt an den Sozialstaat, wenn man über Solidarität nachdenkt, sondern da ist eher wieder das individuelle Verhalten wichtig. Genau dieses individuelle Verhalten, das dann wieder die Emotionen, die Bindungskraft dieses Begriffs mit sich bringt. Genau dieses individuelle Verhalten ist ja jetzt in der Coronakrise wieder gefragt und auf diese Weise sind wir wieder als solidarische Bürger angesprochen und ein Stück weit auch in die Pflicht genommen. Eigentlich liegt darin eine große Chance."

Solidaritätsbegriff ist völlig "übernutzt"

Die Solidarität sei momentan als politischer und sozialer "Hochwertbegriff" völlig "übernutzt", stellt dagegen der Solidaritätsforscher Stephan Lessenich fest. Noch jede Praxis des Helfens oder Geste der Empathie werde derzeit schon als Solidarität im öffentlichen Diskurs hochgejubelt. Für den Soziologen von der LMU in München stellt Solidarität aber eine "anspruchsvollere Konzeption" dar, jedenfalls mehr als das individuelle Verhalten der nützlichen nachbarschaftlichen Unterstützung in extremen Situationen.

"Solidarität ist eigentlich immer kollektives Handeln. Solidarität ist Handeln in Gemeinschaft mit anderen, klassischerweise auch in physischer Auseinandersetzung, dass nicht nur die Symptome repariert, sondern auch die Strukturen verändert werden. Eine solche transformative Solidarität sehe ich jetzt während der Corona-Pandemie eigentlich nicht. Ich würde sagen, es ist nicht solidarisch, sich 1,5 Meter von anderen Personen entfernt aufzuhalten, sondern solidarisch ist es, sich mit ihm auszutauschen, wie jetzt beispielsweise zukünftige Pandemien verhindert werden können und nicht nur die gegenwärtige eingedämmt."

Idealistische Hoffnungen auf eine bessere Gesellschaft

An Covid-19 und seine Folgen knüpfen sich viele gesellschaftsverändernde Hoffnungen. Stillstand als Chance heißt die Losung. Doch die Erwartung, das Virus könne als Sprungbrett dienen, um uns in eine demokratische "Postwachstumsgesellschaft" zu katapultieren, hält der Arbeits- und Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre für "zu idealistisch". Der Diskurs müsse endlich "vom Kopf auf die Füße" gestellt werden.

"Mir hat am Anfang vor allen Dingen gefehlt, dass in der Euphorie des ‚Jetzt eine andere Gesellschaft machen‘ vieles gesagt worden ist, ohne dass es wirklich verbunden gewesen wäre mit Akteuren, die in der Lage gewesen wären, die Gesellschaft zu verändern. Man belässt es beim Aufruf. Und das ist in dieser Situation viel zu wenig."

Andere versuchen das Positive der Pandemie hervorzuheben und apostrophieren dies flott als "Kollateralnutzen". Die Krise habe eine neue Form von Aufklärung beflügelt, die uns auf veränderte klimatische, biopolitische und digitale Gegebenheiten hinweise. So stellt Albrecht von Lucke, Redakteur der "Blätter für deutsche und internationale Politik" die Pandemie aus ökologischer Perspektive in einen größeren, systemischen Rahmen. Denn zum ersten Mal sei in der Corona-Zeit dank weitestgehend eingehaltener Verzichtsauflagen das Wachstum an schädlichen Emissionen gemäß aller Beschlüsse der bisherigen Klimagipfel gebremst worden.

"Die Anomalität der Corona-Zeit ist in klimapolitischer, emissionspolitischer Hinsicht eigentlich eher das anzustrebende Normale. Und die große Frage ist natürlich jetzt: Gelingt es uns, diesen Emissionsverlust, diese Einbuße über die Anomalität der Corona-Zeit auch in Normalzeiten zu praktizieren?"

Soziologie in zwei Lager geteilt?

Was lehrt uns das als Konsument und was heißt das für die Sozialwissenschaften? Stephan Lessenich ist eher skeptisch, ob die Soziologie als Disziplin mit Überlegungen in Richtung eines transformativen Prozesses Anstöße liefern könne. Denn er sieht sein Fach derzeit in zwei Lager geteilt:

"Entweder Unterhaltungswissenschaften für die gehobenen Stände, also intellektuelle hochfliegende Reflexionen in den Feuilletons der Qualitätszeitungen. Oder sie ist Hilfswissenschaft für die politischen Regulierungsinstanzen. Aber zwischen der hilfswissenschaftlichen Kritik und der Reflexionswissenschaften für die höheren Klassen findet in der Mitte nicht viel statt. Nämlich da, wo es wirklich um die Zukunft geht, da müsste es viel mehr soziologische Beiträge zu der Frage geben: Wofür steht Corona eigentlich strukturell und was können wir und was müsste auch gesellschaftlich verändert werden, um aus Corona wirklich Lehren zu ziehen? Da hat die Soziologie meines Erachtens nicht viel zu bieten."

Prävention leisten für künftige Pandemien und dabei stärker mit den Naturwissenschaften kooperieren ist für Klaus Dörre das vorrangige soziologische Thema, um aussagefähig zu werden für die Zukunft nachhaltiger Gesellschaften:

"Sie hätte im ersten Schritt zu erkunden, wie eigentlich Systeme aussehen könnten, die eine Art Prävention leisten für künftige Pandemien. Die werden ja kommen. Prävention sollte heißen, solche Entwicklungen schon im Keim zu ersticken, dass man sich die Frage stellen müsste, und das müsste eine öffentliche Soziologie verstärkt tun, ob wir nicht dringend eine Umverteilung und Demokratisierung von Entscheidungsmacht benötigten. Denn salopp gesprochen: Besser, als einen SUV nicht zu fahren oder nicht zu kaufen, wäre unter ökologischen Gesichtspunkten, ihn nicht zu bauen."

Rückkehrbewegung hin zu altem Wachstum und Wohlstand

Statt auf große Masterpläne zu setzen, sieht Ute Frevert die Sozialwissenschaften zunächst auf ihre ureigenen Kompetenzen verwiesen: "Ich brauche keinen neuen Foucault, der mir diese Situation erklärt. Ich fände es großartig, wenn die Sozialwissenschaften das tun, was sie auch am besten können: Daten sammeln, Daten auswerten, Daten interpretieren, Daten in Beziehung setzen zueinander. Und das in einer vergleichenden Art zu tun, zu sehen, welche Gesellschaft mit welchen Steuerungsmitteln, welchen Interventionen staatlicher, kirchlicher, zivilgesellschaftlicher Art am weitesten gekommen sind."

Für Nachsorge und Prävention, empirische Routine und überschießende Fantasie gibt es also mit und nach Corona hinreichend soziologischen Bedarf. Zumal mit einer Rückkehrbewegung gerechnet werden muss - hin zum alten Wachstum und Wohlstand. Stephan Lessenich: "Ich fürchte, dass eher verhandelt wird: Wie kommen wir wieder zu einem Zustand, wie wir ihn kannten, sodass wir wieder frei uns bewegen können? Aber dass es wenig Diskussionen gibt: Kommen wir nach vorne raus aus der Situation? Wie können wir wirklich Dinge verändern und alternative Gesellschaftsformen diskutieren?"

Mehr Unkenrufe als Aufbruchsignale. Dass alle Chancen der Coronakrise, den mühsam errungenen klimapolitischen Vorteil auf Dauer sicherzustellen, in einer wahren Nachholwelle zunichte gemacht werden könnte, dämmert auch dem Wachstumskritiker Albrecht von Lucke: "Man muss befürchten, dass nach dem Ende von Corona die Schädigungen noch größer sein werden, weil wir mehr konsumieren, weil wir mehr im Wachstum leben werden."