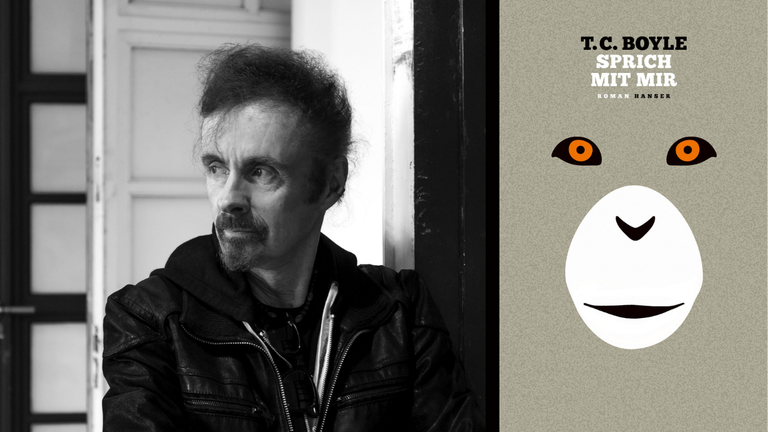

T.C. Boyles neuer Roman "Sprich mit mir" ist ein Versuchsaufbau und ein Tarzanroman unter umgekehrtem Vorzeichen. Nicht ein Mensch wird im Kleinkindalter von Primaten adoptiert, sondern ein Primatenbaby von Menschen. Die Forschungsfrage lautet: Wie weit lässt sich dessen Sozialisation unter Menschen treiben, wenn man es in Menschenkleider steckt, mit Menschenfutter nährt, es lehrt, sich mittels menschlicher Sprache zu verständigen? Der Primat, um den es geht, ist ein Schimpanse namens Sam, ein ziemlich ausgefuchster Zeitgenosse, dessen Intelligenz sich oft zum Leidwesen derer äußert, die ihn beaufsichtigen.

"Sein Humor war ein Ausdruck seiner Macht über das Haus und all seine Bewohner. Schimpansenhumor. […] sein Spektrum reichte von Streichen, wie man sie von einem Vorschulkind erwarten würde – er versteckte Dinge, verwandelte einen Cheeseburger in ein Frisbee und kackte in Schuhe –, bis hin zu etwas Dunklerem, ja geradezu Sadistischem. Bei Aimee aber verhielt er sich anders."

Und das von Beginn an. Obwohl Aimees Vorstellungsgespräch eher holprig verläuft und sie zudem im falschen Hauptfach eingeschrieben ist, Frühpädagogik statt Psychologie, lässt sich Projektleiter Guy Schermerhorn überzeugen.

Vorlage des Primatenforschers Roger Fouts

Ohnehin läuft es gerade nicht rund bei ihm, seine Frau hat ihn verlassen, die zugleich Sams Hauptbezugsperson war. Als Guy auf die Ranch zurückkehrt, die er mit Sam bewohnt, liegt das Mobiliar verwüstet, Essen klebt an den Wänden, und die Doktoranden sind heillos überfordert. Zu allem Überfluss lässt Barbara die Haustür offen und Sam entwischt. Aber er kommt nicht weit, denn draußen trifft er Aimee, zum ersten Mal.

"Sam hockte […] auf der Veranda und starrte in die Augen der anderen Frau, der schüchternen mit dem hübschen Gesicht. Aimee. Er rannte nicht, er rührte sich nicht. Er sah über die Schulter zu Guy, der sich gerade auf ihn stürzen wollte, gebärdete TUT MIR LEID, TUT MIR LEID und sprang ihr in die Arme."

Natürlich sind Aimee wie Sam und die besondere Beziehung, die sich zwischen ihnen entspinnt, frei erfunden. Und doch orientiert sich Boyle an einer historischen Vorlage, nämlich am Psychologen und Primatenforscher Roger Fouts und seinen Memoiren "Next of Kin". 1966 war auch Fouts‘ Vorstellungsgespräch gründlich schief gegangen. Er hätte den Job nicht bekommen, hätte sich ihm Washoe, das gebärdensprechende Schimpansenbaby, nicht einfach in die Arme geworfen. Und wie Washoe gerät auch Sam bald an einen sehr viel weniger nachsichtigen Forschungsleiter. Im Roman heißt er Donald Moncrief und Boyle zeichnet ihn als einäugigen Bösewicht. Er lässt seine Schimpansen im eigenen Kot vegetieren, malträtiert und foltert sie, weil er nicht glaubt, dass in ihnen so etwas wie eine Seele wohnt.

Sam kommuniziert, grübelt und denkt

Überhaupt steht der ganze Forschungszweig auf der Kippe. Aimee will sich davon nicht beirren lassen, bekniet Moncrief, weiter mit Sam arbeiten zu dürfen, unbezahlt, wenn es sein muss.

"‚Ach, Scheiße, nicht schon wieder‘, sagte Moncrief. ‚Hör zu: Spracherwerbsprojekte sind passé, gewöhn dich dran. Wenn du’s genau wissen willst, steht zur Zeit die ganze Affenforschung, von A bis Z, auf wackligen Beinen […]. Das Einzige, wofür die Tiere jetzt noch gut zu gebrauchen sind, ist die biomedizinische Forschung. Da geht’s um AIDS und den Boom der Transplantationsmedizin, und die brauchen so viele Affen, wie sie kriegen können.‘"

Tatsächlich war 1979 ein vernichtendes Paper erschienen, einer der Primatenforscher hatte sich dem Verdikt des Linguisten Noam Chomsky angeschlossen, demzufolge nur dem Menschen die Universalgrammatik der Sprache zugänglich sei. Schimpansen imitierten höchstens Gebärdensprache, um die Belohnungen ihrer beglückten Forscher zu ergattern. Boyle dagegen lässt keinen Zweifel, dass Chomsky Unrecht hat, dass Sam sehr wohl spricht und kommuniziert, grübelt und denkt.

Dass der Showdown des Romans eng verstrickt ist mit Boris Karloffs Frankenstein, der brüllt und wütet, während die Dorfbewohner mit Fackeln und Hunden anrücken, ist kein Zufall. Denn Sam wird den Menschen zum Monstrum, zum mahnenden Zeichen. Was nämlich geschähe, wenn die Grenze zwischen nutzbarem Tier und beseeltem Menschen nicht nur ein wenig verschoben werden müsste, um auch sprechenden Primaten Schutz zu gewähren. Was wenn die Grenze an sich in Frage stünde? Die menschliche Ökonomie und ihr gefräßiger Umgang mit der Schöpfung geriete gänzlich ins Wanken. Es dauert, bis einem diese Implikationen dämmern. Aber das macht nichts. Bis dahin hat man es mit einem mitreißenden Roman zu tun, der einem nur manchmal das Herz bricht.

T.C. Boyle: "Sprich mit mir",

aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren,

Hanser Verlag, München, 352 Seiten, 25 Euro.

aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren,

Hanser Verlag, München, 352 Seiten, 25 Euro.