Wenn der Staat neue Schulen baut, Straßen saniert oder Computer für die Verwaltung beschafft, vergibt er öffentliche Aufträge. In einem Ausschreibungsverfahren bewerben sich Firmen dann um den Zuschlag. Zukünftig sollen solche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen gehen, die sich bei Lohn und Arbeitszeiten an die ausgehandelten Bedingungen von Tarifverträgen halten. Das sieht das Tariftreuegesetz vor, das das Bundeskabinett im August auf den Weg gebracht hat.

Regelungen und erhoffte Wirkungen des neuen Bundes-Tariftreuegesetzes

Unter Tariftreue-Regelungen versteht man die Verpflichtung von Unternehmen, bei öffentlichen Aufträgen Tariflöhne zu zahlen und tarifvertragliche Arbeitsbedingungen einzuhalten – unabhängig davon, ob sie selbst tarifgebunden sind oder nicht.

Neben den von Gewerkschaften und der Arbeitgeberseite ausgehandelten Löhnen betrifft das Regelungen zu Arbeitszeiten, Urlaubsansprüchen, Zuschlägen, Kündigungsfristen, Altersvorsorge oder dem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Der Hauptauftragnehmer wird außerdem verpflichtet, sicherzustellen, dass auch seine Subunternehmer diese Standards einhalten.

Ziel ist, Lohndumping bei staatlich finanzierten Projekten zu verhindern und einen fairen Wettbewerb für die Unternehmen zu sichern. Die gesetzliche Grundlage soll ab einem Auftragswert von 50.000 Euro greifen.

Damit wird das Gesetz in der Praxis nur für rund ein Drittel der Aufträge gelten. Ausgenommen sind zudem Beschaffungen der Bundeswehr. Für Länder und Kommunen gelten weiterhin die jeweiligen Landesvergabegesetze, die teils bereits Tariftreueregelungen enthalten.

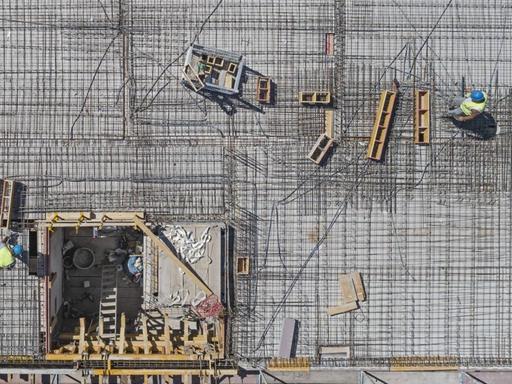

Ausschreibungen für öffentliche Infrastrukturprojekte wird es in den kommenden Jahren vermehrt geben, denn ein großer Anteil des 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens wird voraussichtlich in Straßen, Schienen oder Gebäude fließen.

So funktioniert die öffentliche Vergabe von Aufträgen

Die öffentliche Hand ist in Deutschland ein bedeutender Auftraggeber: Jährlich vergibt sie Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge im Volumen von rund 500 Milliarden Euro, das entspricht etwa 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Großteil dieser Aufträge wird über die Kommunen vergeben.

Zwar soll im Vergabeverfahren offiziell das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag bekommen, also dasjenige mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch in der Praxis zählt in Zeiten knapper öffentlicher Kassen vor allem der niedrigste Preis. Für Unternehmen, die Tariflöhne zahlen, ist das ein Problem, denn die Lohnkosten sind ein entscheidender Faktor in der Kostenkalkulation.

Unterbietungswettbewerb über niedrige Lohnkosten

Wenn vor allem der Preis bei der Vergabe ausschlaggebend ist, entsteht ein Anreiz zu immer niedrigeren Angeboten und ein Unterbietungswettbewerb über niedrige Lohnkosten. Zwar gilt der gesetzliche Mindestlohn als Untergrenze, doch die Unterschiede zu Tariflöhnen sind erheblich.

Ohne Tarifvertrag verdienen Beschäftigte durchschnittlich elf Prozent weniger und arbeiten wöchentlich rund eine Stunde länger als in vergleichbaren Betrieben mit Tarifbindung. Das hat das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung berechnet.

Das günstigste Angebot gewinnt: Lohndumping als Folge

Wenn die öffentliche Hand Aufträge in der Regel nach dem billigsten Angebot vergibt, fördert sie indirekt Lohndumping. Fälle von Schwarzarbeit, Scheinarbeitsverträgen oder nicht gezahlten Löhnen sind vor allem im Baugewerbe, zum Beispiel beim Glasfaser-Ausbau, dokumentiert.

Subunternehmerketten erschweren die Kontrolle zusätzlich. Der Preisdruck führt zu einer immer breiteren Auslagerung auf diese Nachunternehmer. Oft bleibt unklar, wer tatsächlich auf einer Baustelle arbeitet und zu welchen Konditionen.

Besonders betroffen sind migrantische Beschäftigte, die auf ihre Jobs angewiesen sind und die ihre Rechte ohne gewerkschaftliche Anbindung nur schwer durchsetzen können.

Bau: Viele Arbeiter aus Osteuropa

So kommen im Bauhauptgewerbe inzwischen fast ein Drittel der Beschäftigten aus Mittel- und Osteuropa. Gewerkschaften kritisieren, dass ihre strukturelle Abhängigkeit ausgenutzt wird und sie flächendeckend um ihre gesetzlichen und tariflichen Rechte gebracht werden.

Das geplante Bundesgesetz verpflichtet künftig Hauptauftragnehmer, auch bei Subunternehmen die Einhaltung tariflicher Standards sicherzustellen. Verstöße können zu Vertragsstrafen bis zu zehn Prozent und zur außerordentlichen Kündigung führen. Zuständig für die Kontrolle ist eine neu einzurichtende Prüfstelle bei der Deutschen Rentenversicherung.

Kritik am neuen Tariftreuegesetz

Die Reaktionen auf das geplante Gesetz sind gespalten. Gewerkschaften und viele tarifgebundene Unternehmen begrüßen die Bemühungen zur Stärkung der Tarifbindung.

Kritiker, insbesondere aus dem Mittelstand und von Branchenverbänden, warnen jedoch vor zusätzlicher Bürokratie. Der Nachweis der Einhaltung von Tariftreue, insbesondere in Subunternehmerketten, sei aufwendig, heißt es. Für kleinere und mittlere Unternehmen bestehe das Risiko, dass sie sich aus Vergabeverfahren zurückziehen, was zu Verzögerungen bei Infrastrukturprojekten führen könne.

Die Tarifbindung in Deutschland nimmt kontinuierlich ab. Nur noch knapp die Hälfte aller Beschäftigten sind in einem Betrieb mit Tarifvertrag beschäftigt. In den 1980er-Jahren waren es noch rund 80 Prozent.

Von den kleinen Betrieben mit zehn bis 20 Mitarbeitern sind weniger als ein Drittel an einen Tarifvertrag gebunden. Die Tarifbindung wächst jedoch mit zunehmender Unternehmensgröße.

Gleiche Wettberwerbschancen ja, Nachweispflicht nein

Auch Arbeitgeberverbände wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie oder der Zentralverband Deutsches Baugewerbe begrüßen zwar, dass tarifgebundene Unternehmen künftig gleiche Wettbewerbschancen haben, sehen aber die Nachweispflicht kritisch.

Die Politik solle stattdessen Tariftreue unbürokratisch honorieren und nicht den Firmen pauschal misstrauen – und auf die umfassende Haftung des Hauptauftragnehmers für alle Lohn- und Eingruppierungsdetails der Subunternehmen verzichten.

Während Berlin oder Bremen bereits bei Aufträgen ab wenigen Tausend Euro Tariftreue verlangen, greift das Bundesgesetz erst ab 50.000 Euro. Damit fiele ein Großteil der Aufträge durchs Raster, kritisiert Thorsten Schulten vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung.

Zudem soll die Umsetzung des Gesetzes nur anlassbezogen kontrolliert werden. Eine aktuelle Recherche von Report Mainz zeigt: Kaum eine Kommune in Deutschland führt Kontrollen nach Auftragsvergabe durch.

Folgen der Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen

Die Wirkung von Tariftreue-Regelungen lässt sich bislang nur begrenzt messen, da viele der bestehenden Gesetze noch relativ jung sind. Erste Erfahrungen, etwa im öffentlichen Nahverkehr, deuten jedoch darauf hin, dass die Bindung an Tarifverträge stabilisiert werden kann. Das Bundesverfassungsgericht hat 2006 bestätigt, dass der Staat solche Regelungen erlassen darf, um die Tarifpartnerschaft zu stärken.

Auswertungen in einzelnen Bundesländern zeigen, dass Tariftreue-Regelungen bisher kaum zu einem Rückgang der Teilnahme an Ausschreibungen geführt haben. In Berlin etwa gaben nur 0,8 Prozent der befragten Unternehmen an, sich wegen Tariftreue nicht an Ausschreibungen zu beteiligen. Wesentlich größer war der Anteil derjenigen, die ihre Nichtteilnahme mit dem hohen Aufwand für Nachweise und Antragsunterlagen begründeten.

Ob das geplante Bundesgesetz tatsächlich eine Trendwende bei der sinkenden Tarifbindung bewirken kann, bleibt offen. Klar ist aber: Mit Investitionen von Hunderten Milliarden Euro beeinflusst die öffentliche Hand nicht nur den Bau neuer Schulen, Straßen oder Schienen, sondern auch die Arbeitsbedingungen von Millionen Beschäftigten.