Es war eine spektakuläre Nachricht im Spätsommer 2016: Zwei vermisste Gemälde von Vincent van Gogh sind zurück. Sie waren 14 Jahre zuvor aus dem Van Gogh Museum in Amsterdam gestohlen worden.

Die italienische Polizei hatte die Bilder „Meer bei Scheveningen“ und „Die Kirche von Nuenen mit Kirchgängern“ im Landhaus eines Mafiabosses bei Neapel gefunden. Der damalige Drogenboss Raffaele Imperiale hatte sie den Dieben abgekauft. Was wollte Imperiale mit den Bildern?

Auf dem offiziellen Kunstmarkt oder dem Schwarzmarkt bekommt man so eine Beute nicht verkauft. Berühmte Kunstwerke, wie etwa ein Van Gogh, sind dafür zu bekannt. Zudem werden gestohlene Gemälde in die Datenbanken von FBI, Interpol und in das "Art Loss Register" eingetragen – eine private Datenbank, in der potenzielle Käuferinnen und Käufer gegen Gebühr nachsehen können, ob ihnen gestohlene Kunst angeboten wird.

Der Mythos des reichen Kunstliebhabers

Die beiden wiedergefundenen Gemälde von Van Gogh waren hinter einer zweiten Wand versteckt und in Baumwolltücher eingewickelt. Raffaele Imperiale hatte sie also offensichtlich nicht gekauft, um sich an der Kunst zu erfreuen. Dass Gemälde von Kunstliebhabern gestohlen werden, ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält.

„Den berühmten Sammler, der sich das dann im Keller über der Bar aufhängt, den gibt es nicht“, sagt Andreas Blühm, ehemaliger Direktor des Groninger Museum.

„Wenn man leidenschaftlich ist und so ein Bild haben will, dann will man es auch zeigen. Die haben nichts davon, ein geklautes Bild zu zeigen. Also will man irgendetwas erpressen, Geld oder andere Dinge. Deshalb ist Kunstdiebstahl eigentlich immer Kunstentführung.“ In Anlehnung an „Kidnapping“ spricht man hier von „Artnapping“.

Andreas Blühm hat damit Erfahrung machen müssen: 2020 wurde ein anderes Gemälde von Van Gogh gestohlen, dass dem Groninger Museum gehörte. Blühm und sein Team wurden anschließend von der Polizei geschult – falls sich der Erpresser meldet. Das Team von „Tatort Kunst“ hat sich ausführlich mit diesem Artnapping-Fall beschäftigt.

Die Mutter aller Artnapping-Fälle

Der erste James-Bond-Film „007 jagt Dr. No“ hat zum Mythos des kriminellen Kunstliebhabers beigetragen. In einer Szene des 1962 erschienenen Films befindet sich James Bond im Versteck des Gangsters. Der Agent läuft an einem Gemälde auf einer Staffelei vorbei und wirft einen überraschten Blick darauf: Es ist das „Porträt des Duke of Wellington“, das 1961 in London gestohlen worden und beim Kinostart ein Jahr später immer noch verschwunden war.

Tatsächlich wurde das Bild des Künstlers Francisco de Goya von einem pensionierten LKW-Fahrer aus der National Art Gallery in London gestohlen. Der Grund: Der Dieb wollte gegen die britischen Fernsehgebühren protestieren.

Er forderte von der Regierung, einen Fond mit 140.000 Pfund einzurichten, um älteren Menschen und Bedürftigen diese Kosten zu erlassen. Die Regierung ging auf die Erpressung jedoch nicht ein, und das Gemälde tauchte erst Jahre später wieder auf.

Der feine Unterschied zwischen Lösegeld und Belohnung

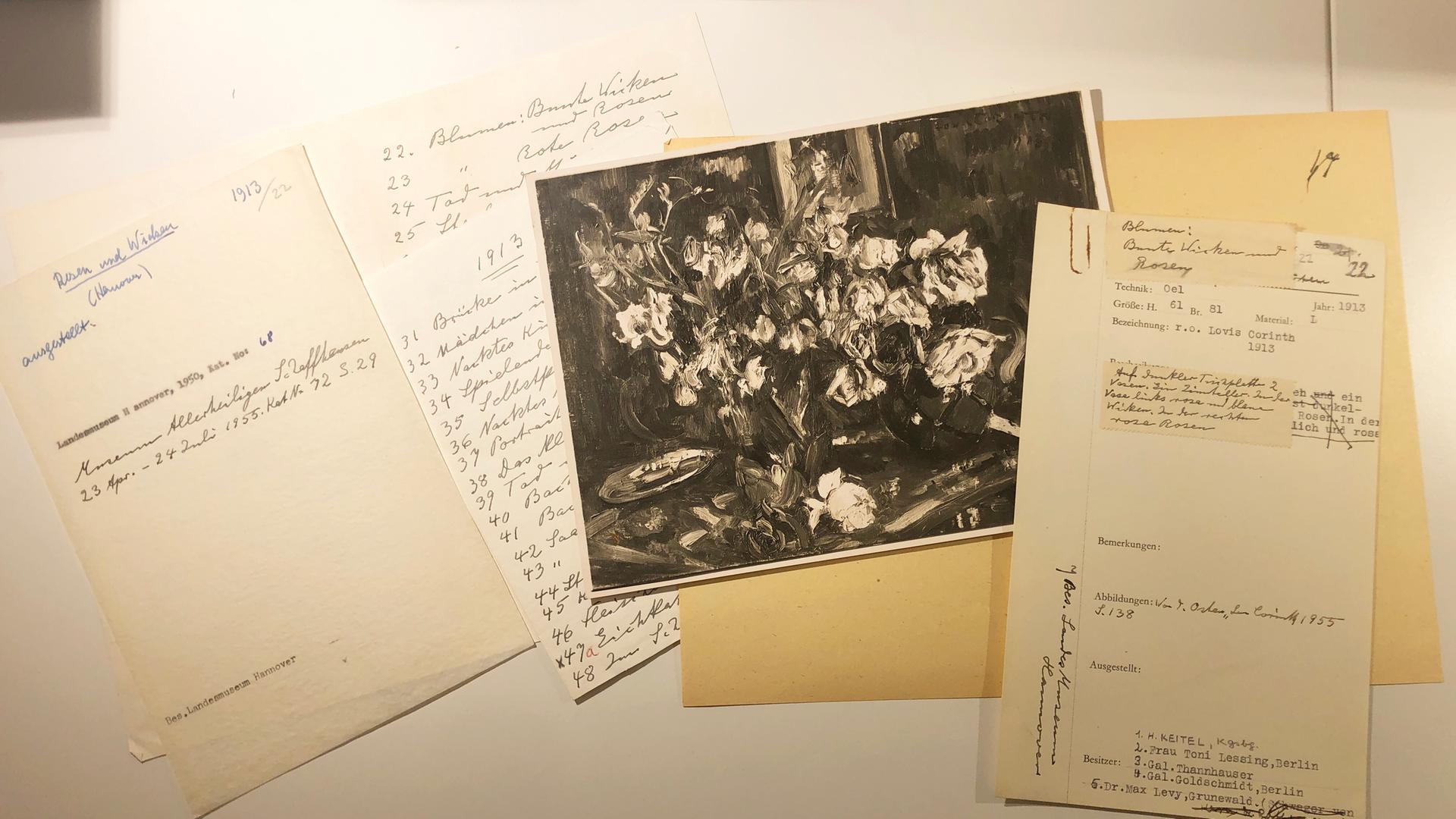

Spätestens seit dem berühmten Kunstraub aus der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt 1994 wird darüber diskutiert, ob Museen und Versicherungen Belohnungen für gestohlene Kunstwerke ausstellen sollten. Damals waren zwei Bilder des englischen Malers William Turner und ein Bild des deutschen Künstlers Caspar David Friedrich gestohlen worden. Die Turner-Gemälde waren eine Leihgabe der Tate Gallery in London.

Zwei der Diebe und ein Hehler wurden gefasst und verurteilt. Die Auftraggeber wurden nie ermittelt. Es gab aber eine aufwendige, über Jahre laufende Rückholaktion. Am Ende zahlte die Tate Gallery mehr als drei Millionen Pfund an die Personen, die die Gemälde zurückgebracht hatten. Danach wurde der Vorwurf laut, dass die Tate Gallery Lösegeld gezahlt hätte. Juristisch war alles abgesegnet gewesen.

Auch private Sammlungen sind betroffen

Kunst wird auch aus privaten Sammlungen entführt. „Wir haben in Berlin vor vielen Jahren mal so einen Fall gehabt, bei dem Einbrecher in ein Steuerbüro eingebrochen sind und dort hochwertige Kunst entwendet haben“, sagt René Allonge. Er ist ist Leiter des Fachbereichs Kunstdelikte beim Landeskriminalamt Berlin.

„Sie haben dann versucht, diese Kunst wieder an den Eigentümer zurückzuverkaufen und wurden dabei dann festgenommen."

In der Kriminalstatistik wird Artnapping nicht explizit abgebildet. Wie viele Fälle es gibt, in denen Geld für die Rückgabe verlangt wurde, lässt sich kaum beziffern. Zudem werde häufig versucht, Artnapping-Fälle ohne die Polizei zu lösen, so Allonge.

„Indem Verdächtige direkte Kommunikationswege zu den Geschädigten aufbauen und die Polizei dann erstmal nicht im Boot ist.“ Auch aus Sorge vor Nachahmern redet die Kunstwelt nicht gerne über Artnapping.

Kunst und Drogen

Die zwei Van Gogh-Gemälde bei Neapel wurden 2016 nicht zufällig wiedergefunden. Der entscheidende Hinweis kam von einem Komplizen des Drogenbosses Raffaele Imperiale. Beide waren festgenommen worden, und ihnen drohten lange Haftstrafen.

Da nützte ihnen die Beute von vor 14 Jahren. In Italien ist nämlich gesetzlich erlaubt, dass Kriminelle für solche Hinweise Strafmilderung bekommen können. Davon profitierten Imperiale und sein Geschäftspartner.

Eine Geschichte, die noch heute als Erfolgsstory in der kriminellen Szene gilt und Nachahmer findet, sagt der niederländische Kunstdetektiv Arthur Brand. Kunst wird deshalb als Druckmittel genutzt, um Straferleichterung von Behörden zu erpressen.

Auch als Zahlungspfand für Drogengeschäfte sind Kunstwerke für Kriminelle interessant. Gestohlene Gemälde dienen dabei als eine Art Sicherheit: Anstatt direkt mit Bargeld zu bezahlen, kann ein wertvolles Bild als Pfand übergeben werden, um etwa Lieferanten abzusichern oder als Zwischenwährung bis zur endgültigen Bezahlung zu fungieren.