"So, jetzt habe ich einen Arbeitsauftrag über mein Handy bekommen, da haben wir es schon klingeln hören. Jetzt schicke ich dem Patienten eine Nachricht, wann ich ihn zurückrufen werde, und da rufe ich jetzt einfach mal an und mache eine ärztliche Behandlung in Telemedizin."

Dr. Nikolaus Schmidt-Sibeth ist Facharzt für Allgemeinmedizin.Allerdings arbeitet er nicht nur in seiner Arztpraxis, sondern auch in den Räumen der Firma Teleclinic in einem Bürogebäude im Münchner Osten. Bei der Teleclinic GmbH ist er für die Qualitätssicherung bei telemedizinischen Behandlungen zuständig. Wenn er nicht in der Qualitätssicherung arbeitet, sondern von seiner Praxis aus Patienten per Telemedizin behandelt, sitzen ihm die nicht im Behandlungszimmer gegenüber. Er sieht sie über den Computerbildschirm und spricht mit ihnen über Mikrofon und Videokamera.(*)

"Sie hatten um einen Termin gebeten, was ist denn bei Ihnen genau los?"

"Seit einiger Zeit läuft bei mir quasi kontinuierlich die Nase, und ich habe juckende Augen und ich habe jetzt, weil ich von mehreren Leuten gehört habe, habe ich die Frage, könnte das jetzt Heuschnupfen sein?"

Patienten ansehen - über Video

Schmidt-Sibeth hat lange Jahre ganz traditionell als Arzt gearbeitet, zunächst im Krankenhaus, später in einer Hausarztpraxis in Schongau. Jetzt ist er bei der Teleclinic fest angestellt. Aber wenn es etwa darum geht, abzuklären, ob ein Patient tatsächlich Heuschnupfen hat, geht er genauso vor wie sonst auch: Er spricht mit dem Patienten und sieht ihn sich an – wenn auch über eine Videoschalte.

"Jetzt sehe ich auch über die Kamera, dass Sie leicht gerötete Augen haben, das ist ja eine Sache, die ganz gut sprechen würde für einen Heuschnupfen."

Schmidt-Sibeth ist fest bei der Teleclinic GmbH angestellt, damit ist er eine Ausnahme unter den Medizinern, mit denen das Münchner Unternehmen zusammenarbeitet. Die rund 250 Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen, die über die Teleclinic zusammengeschlossen sind, haben quer über Deutschland verteilt eigene Praxen, in denen sie ganz traditionell Kranke behandeln.

Daneben bieten sie Online-Sprechstunden über die Teleclinic an. An dieses Netzwerk vermittelt das Unternehmen ganz verschiedene Anfragen, erklärt die Geschäftsführerin Katharina Jünger:

"Sehr viel saisonal bedingt, also in der Grippezeit ganz viel Husten, Schnupfen, Heiserkeit. In der Heuschnupfenzeit ganz viel Heuschnupfen. Ansonsten nach wie vor sehr viele Eltern mit kleinen Kindern. Aber auch, zweite starke Gruppe, neben Eltern mit kleinen Kindern, Männer 45plus, die ganz viel anrufen, auch wegen Sexual-Themen, wo es ihnen einfach unangenehm ist, zum Arzt vor Ort zu gehen, die aber dringend Hilfe brauchen. Viele Augenthemen. Also Entzündungen am Auge, wo die Leute schnell verunsichert sind, 'oh je, ich verliere mein Augenlicht', da kann der Augenarzt sehr gut über die Ferne helfen."

Die Aufbruchstimmung war groß

Bis vor einem Jahr war es nach dem deutschen Berufsrecht für Ärzte verboten, bei Patienten, die sie vorher noch nie gesehen haben, mehr als nur eine Beratung abzugeben. Diagnosen zu stellen und ein Rezept zuzuschicken, auch für bis dahin unbekannte Patienten, das ist erst seit einem Beschluss des Deutschen Ärztetages vor einem Jahr erlaubt.

"Das heißt, ein Arzt darf jetzt in Deutschland über die Ferne behandeln, das haben wir auch fast alle Bundesländer umgesetzt, das funktioniert."

Die Aufbruchstimmung war groß bei Teleclinic und anderen Pionieren der Telemedizin in Deutschland, als der Ärztetag im Mai 2018 die Beschränkungen für die Fernbehandlung gelockert hat. Allerdings ist in dem Jahr, das seitdem vergangen ist, vieles nicht so schnell vorangegangen, wie sie sich es erhofft hatte, räumt die Firmenchefin Katharina Jünger ein. Denn wo es kein schnelles Internet gibt, da tun sich Ärzte schwer, per Videoschalte einen verdächtigen Hautfleck zu begutachten – oder aus den Bewegungen, die ein Patient mit seiner Schulter macht, zu schließen, was mit der Schulter los ist.

"Wir hatten auch in Niedersachsen ein größeres Projekt, was wir eigentlich starten wollten, und hatten knapp 30 Ärzte, die das durchführen wollten, die Feuer und Flamme waren. Und es ist tatsächlich in Niedersachsen daran gescheitert, dass das Internet zu schlecht war bei einer signifikanten Anzahl von Ärzten, sodass dieses Projekt nicht zustande gekommen ist."

Das größte Hindernis für die Telemedizin liegt allerdings darin, dass sie fast nur von Patienten genutzt werden kann, die für die Behandlung selbst aufkommen oder privat versichert sind. Rund 35 Euro kostet es, über die Teleclinic einen Mediziner zu konsultieren.

"Wir haben ja E-Rezepte, aber nur für Privatversicherte. Das heißt, ein Kassenpatient hat noch keine Chance, bei uns ein Rezept zu bekommen, wenn er nicht bereit ist, für das alles selber zu bezahlen, das ist halt als Kassenpatient nicht."

Im ärztlichen Berufsrecht sind die Regeln für die Fernbehandlung gelockert worden. Doch in die Gesetze, die regeln, wie die Behandlung von Kassenpatienten bezahlt wird, sind noch keine entsprechenden neuen Bestimmungen eingefügt worden.

Es gibt zwar ein Pilotprojekt in Baden-Württemberg - rund 40 Ärzte nehmen daran teil, etwa 300 Patienten pro Monat wollen von ihnen telemedizinisch behandelt werden. Doch für den Rest Deutschlands gilt weiterhin: Ein Arzt kann für Kassenpatienten nur dann Rezepte ausstellen und ein Honorar abrechnen, wenn in der Praxis die Chipkarte des Patienten eingelesen wurde. Dann – aber eben auch nur dann – kann sich eine Behandlung per Telemedizin anschließen. So lange die Bundesregierung hier nichts unternimmt, wird die Fernbehandlung auf einzelne Pilotprojekte beschränkt bleiben, stellt Katharina Jünger fest:

"Weil sonst ändert sich in Deutschland relativ wenig, dann kann es abstrakt angeboten werden, aber wenn es nicht vergütet wird, dann wird es nicht genutzt."

Die Honorarfragen sind weiter ungeklärt

Die Frage, wie Fernbehandlungen bezahlt werden, ist im deutschen Kassenarzt-System aber nicht so einfach zu lösen. Um die Kosten im Griff zu behalten, ist ein großer Teil der Bezahlung hier derzeit über Pauschalen geregelt. Von Krankenkassenkassenvertretern kommt deshalb die Warnung: Wenn jeder einzelne Video-Kontakt zwischen Ärzten und Patienten ein zusätzliches Honorar auslöst, könnten die Kosten deutlich nach oben gehen. Und auch die Kassenärztlichen Vereinigungen wollen die telemedizinische Fernbehandlung vor allem als Ergänzung der traditionellen Patientenversorgung sehen, betont der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, Wolfgang Krombholz:

"Wir brauchen Modelle, die uns auf dem Land auch die Sicherstellung ermöglichen, und dazu gehört auch durchaus die Betreuung des Patienten über telemedizinische Technik."

So übernehmen mancherorts jetzt schon medizinische Fach-Assistentinnen Hausbesuche und übermitteln wichtige Werte, etwa aus dem EKG, an den behandelnden Arzt in seine Praxis.

"Das ist eine der Möglichkeiten. Allerdings nicht im Ersatz der Ärzte, sondern, da wo es notwendig ist, und da wo es sinnvoll ist."

Für solche Projekte wäre jedoch keine Lockerung des Fernbehandlungsverbots nötig gewesen, stellt der Kassenärzte-Chef fest. Und Krombholz macht deutlich: Die Entwicklung seit dieser Entscheidung sieht er skeptisch:

"Diese Fernbehandlungs-Beschlüsse werden missbraucht von kommerziell interessierten Kreisen, die da Angebote mit verbinden und über die Digitalisierung einen Markt erschließen wollen."

Eine Geschäftsidee, die sich erst mit der Lockerung des Fernbehandlungs-Verbots umsetzen ließ, war beispielsweise das Angebot der Firma AU-Schein.de mit Sitz in Hamburg. Sie wirbt in einem Internet-Video dafür, sich übers Smartphone krankschreiben zu lassen, ohne dass man einen Arzt sieht.

"Einfach die Symptome und Daten an den Arzt senden. Der Arzt schickt mir dann den gelben Schein per Handy und per Post. Ist doch toll, oder? Juhuu!"

In der Tat muss der Kunde von AU-Schein.de nur auf dem Smartphone einige Fragen so beantworten, dass es nach Arbeitsunfähigkeit klingt, und schon bekommt er den sogenannten gelben Zettel, unterzeichnet von einem Privatarzt aus Lübeck. Der bayerische Kassenärzte-Chef Krombholz macht aus seinem Ärger darüber kein Geheimnis:

"Ohne dass der Patient gesehen wird und eine Diagnose gestellt wird, die dann auch Arbeitsunfähigkeit beweist, kann man so etwas nicht bestempeln und eine Unterschrift geben als Arzt. Also das schließt sich berufsrechtlich schlicht aus."

Große Player drängen in den Markt

Die vergleichsweise kleine Firma AU-Schein.de macht allerdings trotz der Proteste von Ärzteverbänden unverdrossen weiter. Um einiges größer ist der Anbieter, der hinter diesem Internet-Werbespot steht:

"Docmorris bietet Ihnen ab sofort eine ganz neue Art der Beratung. Mit dem Live-Berater holen Sie sich Ihren Apotheker quasi ins Haus."

Die Online-Apotheke DocMorris ist ein Tochter-Unternehmen der börsennotierten Zur Rose AG mit Sitz in der Schweiz. An der sind verschiedene Investorengruppen beteiligt, unter anderem das Königshaus von Saudi-Arabien. Nach Einschätzung des Kassenärzte-Chefs Krombholz will DocMorris seinen Kunden aber bald schon nicht nur den Apotheker ins Haus bringen, sondern auch den Arzt. Die Folge wäre, dass ein Pharma-Händler mit im Boot ist, wenn die Entscheidung fällt, welche Arzneien ein Patient erhält, warnt Krombholz:

"Das ist einfach auch ein Missbrauch eines Weges, der einfach nicht gegangen werden darf."

Es gibt aber noch andere Entwicklungen, die Ärztevertreter wie Wolfgang Krombholz mit Argwohn sehen. So will auch die börsennotierte Rhön-Klinikum AG, die zu den größten Krankenhausketten in Deutschland gehört, Telemedizin nutzen – und zwar nicht nur, um Behandlungsdaten etwa von Schlaganfallpatienten möglichst schnell an Spezialisten zu übermitteln. Der Vorstands-Chef Stephan Holzinger machte kürzlich bei der Vorstellung der Konzernstrategie klar: Die Rhön Klinikum AG will in Geschäftsbereiche der niedergelassenen Ärzten vordringen:

"Der Einstieg in den Telemedizin-Markt hat für uns ein großes Potenzial. Wir sehen hier zum einen ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für die Rhön Klinikum AG, die diesen Markt als erster großer Betreiber auch in einer Kooperation mit dem Schweizer Telemedizin-Pionier Medgate erobern möchte."

Die Frage, wer welche Eroberungen auf dem deutschen Medizinmarkt plant, wird regelmäßig auf Fach-Kongressen diskutiert – etwa beim Tag der Telemedizin in München. Vor einigen Wochen hatte dort nicht nur die Schweizer Firma Medgate, mit der die deutsche Rhön Klinikum AG zusammenarbeiten will, einen großen Stand – auch ein anderer Telemedizin-Anbieter mit Sitz in der Schweiz präsentierte sein Angebot:

"Die wesentliche Differenzierung ist, dass wir mit dieser computer-assistierten Triage-Software arbeiten und eine ideale Kombination Mensch und Maschine haben. Das heißt, die Fachexperten, der Arzt zusammen mit der Maschine, garantieren eben hohe Qualität, keine Fehler und Effizienz."

Angelo Eggli ist Chef von Medi24, rund 120 Pflegekräfte und Ärzte arbeiten für sein Unternehmen mit Sitz in Bern. Die computergestützte Fernbehandlung ist in der Schweiz schon seit langem fest etabliert. Rund fünf Millionen Beratungen hat das Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren nach eigenen Angaben durchgeführt. Dahinter steht die Allianz-Versicherungsgruppe, die mit diesem Angebot jetzt auch in Deutschland auf den Markt geht, erklärt der Deutschland-Geschäftsführer von Medi24, Milan Kingreen:

"Wir sind ein eigenständiges Unternehmen, auch rechtlich losgelöst. Aber wir haben natürlich das Netzwerk und die Finanzkraft der Allianz im Rücken."

Auf Kongressen wie dem Tag der Telemedizin in München kann man ganz unterschiedliche Einschätzungen hören. Da ist zum einen Ernüchterung - etwa über eine Studie zum Stand der Telemedizin, die die Bertelsmann-Stiftung im vergangenen November veröffentlicht hat. Darin kommt Deutschland unter 17 Industriestaaten nur auf Platz 16 – also auf den vorletzten Platz vor Polen.

Die elektronische Gesundheitskarte könnte Leben retten

Gleichzeitig bemühen sich verschiedene Akteure, Aufbruchstimmung zu verbreiten – etwa Alexander Beyer, er ist Geschäftsführer der Gesellschaft Gematik. Sie wurde im Jahr 2005 von der Bundesregierung beauftragt, für Ärzteverbände, Krankenkassen und Apotheker Daten besser zusammenzuführen. Allerdings verzeichnet die Gematik seither vor allem Stillstand und Rückschläge. Doch nun stehe man endlich vor dem Durchbruch, versichert Beyer. Denn inzwischen sei eine neue Daten-Autobahn fürs Gesundheitswesen errichtet worden:

"Natürlich ist jetzt noch nichts angekommen beim Patienten, deswegen kann ich auch diese Ungeduld verstehen. Aber wenn jetzt die Daten-Autobahn erst mal da ist, dann kommen auch die medizinischen Anwendungen, damit starten wir Ende dieses Jahres, und dann wird auch der Nutzen spürbar und vielleicht dann auch die Begeisterung auf allen Seiten, und dann lösen wir auch die Versprechen ein, die wir damals abgegeben haben."

Begeisternd findet der Gematik-Geschäftsführer etwa die Vorstellung, dass in einem Notfall Ärzte in Sekundenschnelle auf Informationen zugreifen können, die für die Behandlung wichtig sind:

"Wenn ein Notarzt nach Hause kommt, findet da einen Kranken, sagen wir einen kranken Ehemann, und die Ehefrau vor. Vielleicht schon ein bisschen älter, nervös aufgrund der Situation, und es ist sehr, sehr schwer herauszubekommen, welche Vorerkrankungen es gibt - dann kann der Notfall-Datensatz dem Notarzt helfen, in diesem Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen."

Und Christian Klose, der im Bundesgesundheitsministerium den Bereich Telemedizin betreut, ist sich sicher: Wenn es endlich vorangehen würde bei der Einführung einer elektronischen Patientenakte, dann könnten Menschenleben gerettet werden – etwa durch einen digitalen Datenabgleich über die verschiedenen Medikamente, die ein Patient nimmt, und die oftmals gefährliche Wechselwirkungen entfalten können.

"Das klingt immer so als kleines Thema, aber wenn man sich vorstellt, pro Jahr sterben nach Studien 20.000 bis 40.000 Menschen an den Folgen von Fehl-, Über- und Unter-Medikation. Und das Thema Wechselwirkung hat halt hier eine besondere Bedeutung. Und wenn wir damit wirklich viele Menschenleben retten könnten, ist das schon ein ganz großer Mehrwert. Aber es geht ja in vielen Fällen auch gar nicht darum, dass man nur das Leben gerettet bekommt, sondern dass man einfach nur sich eine Nebenwirkung im Zweifelsfall erspart durch eine Wechselwirkung."

Allerdings ist hier 14 Jahre lang kaum etwas vorangekommen – weshalb die Bundesregierung vor einigen Wochen die Verbände von Ärzten und Krankenkassen in gewisser Weise entmachtet und die Sache selbst in die Hand genommen hat.

"14 Jahre waren halt 14 Jahre zu viel. Und das ist für uns eine Situation, dass wir gesagt haben: Nichtstun ist keine Option, wir treiben das Thema jetzt auch selbst nach vorne."

Nichtstun ist keine Option, wenn es um den digitalen Austausch von Patientendaten geht – das findet auch Ulrich Linsenmeier, er ist Ärztlicher Direktor am Krankenhaus München-Pasing. Es gehört zur größten deutschen Klinikkette: Helios. Die wiederum gehört zum Börsen-Schwergewicht Fresenius.

Linsenmeier und die anderen Chefs seines Krankenhauses haben mit rund 50 Praxen, die in einem Praxis-Netz zusammengeschlossen sind, sozusagen auf eigene Faust eine Gesundheitsakte entwickelt. Darin können nach einem einheitlichen Muster Daten der Patienten abgespeichert werden. Er wolle es nicht mehr erleben, dass ein Patient in die Notaufnahme kommt, über den man nichts weiß – obwohl man sehr viel über ihn wissen könnte, sagt Linsenmeier:

"Sagen wir mal, ein Patient, der Herzprobleme hat, ist bei einem Kollegen in ambulanter Betreuung, hat nachts akute Brustbeschwerden, kommt mit Verdacht auf Herzinfarkt oder Lungenembolie oder Aorten-Dissektion in die Klinik. Das ist eine komplexe Diagnose, schwierig, lebensbedrohlich gleichzeitig. Wenn wir dann die Möglichkeit haben, in diesem System noch mal nachzusehen, was ist da an Vor-Untersuchungen gelaufen, von wem ist er betreut - das ist extrem wichtig, weil uns die Patienten das oft auch in der Nacht oder aufgrund ihres Alters oder aufgrund eingeschränkter Kommunikation nicht mitteilen können. Das ist ein riesen Vorteil."

Eigentlich sollten Ärzte schon seit über zehn Jahren über die elektronische Gesundheitskarte solche Informationen erhalten können. Nun verspricht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass es ab Ende dieses Jahres schrittweise losgehen soll. Doch jeder Tag, den Ärzte und Kliniken darauf warten müssten, sei ein Tag zu viel, findet der Krankenhaus-Direktor Linsenmeier:

"Man muss die Dinge an einem bestimmten Punkt auch mal selber in die Hand nehmen. Also wir warten nicht mehr auf die Gesundheitskarte, ob die jetzt irgendwann Daten liefert."

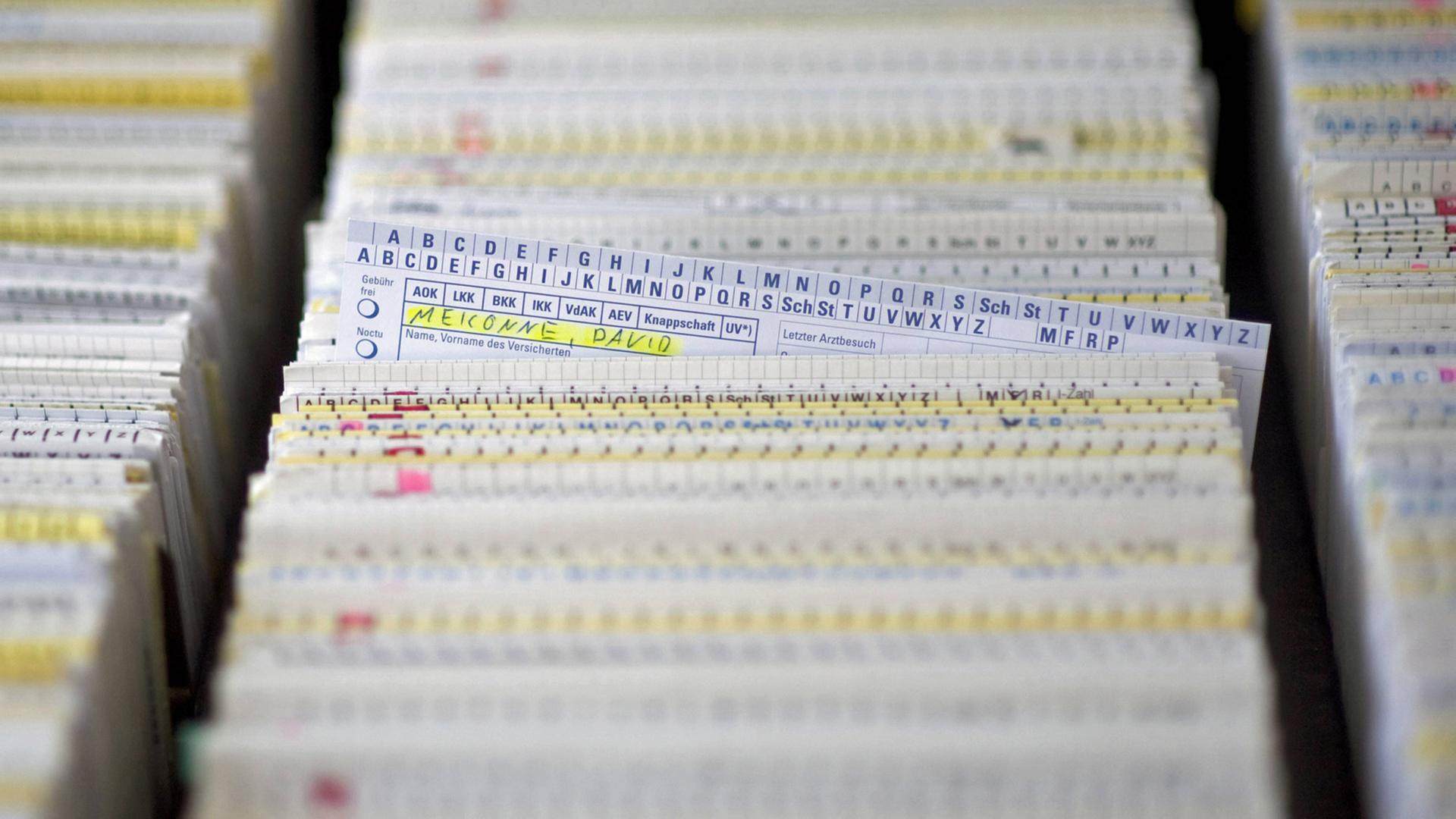

Auch die Gesundheitskarte, die alle Kassenpatienten in ihrem Portemonnaie haben, soll sehr bald den Ärzten ermöglichen, mehr über Vorerkrankungen oder Therapien ihrer womöglich nicht sprechfähigen Patienten zu erfahren. Als technische Voraussetzung dafür müssen in den Praxen aber sogenannte Konnektoren installiert werden.

Oliver Abbushi, der in Oberhaching bei München eine Hausarztpraxis betreibt, hat den Apparat vor einigen Monaten gekauft. Wenn er mit seinen Helferinnen darüber redet, was das Gerät bringt, stellen sie fest: Vorteile für die Patienten bringt der Konnektor noch nicht, aber er bringt mehr Zeitaufwand.

"Wie lange dauert das denn, bis die Karte eingelesen ist?" "Ewig - sehr viel länger, auf jeden Fall länger als früher." "Okay, also früher ging es ja in Sekunden, und was würdest du jetzt sagen wie lange es dauert?" "Bis alles eingelesen ist, bis wir alles weg geklickt haben, 30 Sekunden, eine halbe Minute." "Statt vorher 5 Sekunden oder?" "Ja." "Das ist schon ein Unterschied, okay."

"Wie lange dauert das denn, bis die Karte eingelesen ist?" "Ewig - sehr viel länger, auf jeden Fall länger als früher." "Okay, also früher ging es ja in Sekunden, und was würdest du jetzt sagen wie lange es dauert?" "Bis alles eingelesen ist, bis wir alles weg geklickt haben, 30 Sekunden, eine halbe Minute." "Statt vorher 5 Sekunden oder?" "Ja." "Das ist schon ein Unterschied, okay."

Die Konnektoren sollen den Weg öffnen in eine Welt, in der Gesundheitsdaten einfach und problemlos ausgetauscht werden können – zum Nutzen der Patienten, die dann schneller und effizienter behandelt werden können, so versprechen es die Bundesregierung und die beteiligten Firmen.

Digital liegt das deutsche Gesundheitswesen weit hinten

Abbushi hat seine Praxis vergleichsweise früh an das neue Datennetz angeschlossen. Zum einen hätte er sonst ab einem gewissen Zeitpunkt eine Strafe zahlen müssen. Außerdem sieht er durchaus Chancen in der digitalen Vernetzung: Dass Patienten beispielsweise ein elektronisches Rezept erhalten können, was er für viel praktischer hält.

"Dass die Praxis ein Rezept zum Beispiel freigibt, und der Patient einen Code hat, und er in der Apotheke die Freigabe seines Medikaments erhält, ohne dass er mit einem Papierzettel in der Apotheke erscheint."

Auch Telemedizin in dem Sinn, dass er Patienten betreut, ohne dass sie zu ihm in die Praxis kommen, könnte er sich vorstellen, sagt der Hausarzt:

"Ich bin grundsätzlich jemand, der modern denkt, und auch gerne Neuerungen, die sinnvoll sind, auch nutzt. Und ich halte die Möglichkeit einer Videosprechstunde durchaus für ein möglicherweise, wenn es richtig organisiert ist, sinnvolles Tool."

Die neue Daten-Autobahn, die für die elektronische Gesundheitskarte errichtet wurde, könnte dabei eine wichtige technische Unterstützung bieten. Denn Modelle für Video-Sprechstunden, die es jetzt schon gibt, funktionieren besonders gut, wenn der Patient dem Arzt online Behandlungsdaten übermitteln kann. Abbushi hofft dabei, dass ein Versprechen erfüllt wird, das seit Ankündigung der eGesundheitskarte Anfang der nuller Jahre gemacht wird: Dass die Daten in dem neu errichteten digitalen Gesundheitsnetz wirklich sicher sind.

"Als meine Akten noch in unserem Keller waren, da konnte ich sagen, okay, hier im Haus ist alles, da geht nichts raus, ich weiß was los ist, und ich kann dem Patienten das zusichern. Heute muss ich mich auf die Vorgaben verlassen und hoffen, dass das alles seine Richtigkeit hat. Ich muss auf die Behörden vertrauen, dass das sicher ist, ich kann es selber nicht mehr überprüfen."

Erst einmal wartet Abbushi aber ab, was sich tut in der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens – das in einem Vergleich der Bertelsmann-Stiftung bei diesem Thema auf Platz 16 unter insgesamt 17 Ländern kommt.

(*) Präzisierung des Arbeitsverhältnisses auf Wunsch der Beteiligten