Christoph Reimann: Tim Mohr, Anfang der 90er Jahre kamen sie aus den USA nach Berlin, um an der Humboldt-Universität zu arbeiten. Dann haben Sie eine Karriere als DJ gestartet. Aber in Ihrem neuen Buch "Stirb nicht im Warteraum der Zukunft" beschäftigen Sie sich nun mit der Geschichte der Punks in Ostberlin, die in den späten 70ern begann. Wie passt das alles zusammen?

Tim Mohr: Als ich begonnen habe als DJ zu arbeiten, traf ich viele Menschen, die Teil der Punk-Szene in der DDR waren. Viele der Clubs und Bars, die Anfang der 90er-Jahre aufmachten, wurden von Punks betrieben, Läden wie "Eimer", "Tacheles" oder "Schönhauser Allee Nummer 5". Ich habe mich dann mit dem Gitarristen der Gruppe Planlos angefreundet, eine der wichtigsten ostdeutschen Punkbands, was mir aber zu dem Zeitpunkt gar nicht klar war. Irgendwann zeigte er mir eine Menge Zeug, das er vor dem Regime versteckt gehalten hatte: Notizhefte, Fotos, Songbücher und was nicht alles. So habe ich von der Szene erfahren – und das Thema hatte mich gepackt.

Reimann: Besonders ist natürlich Ihre amerikanische Perspektive. Was hat Sie als Amerikaner an dem Thema interessiert?

Mohr: Zu der Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin, war ich nicht wirklich politisch interessiert. Ich wusste nur, dass ich die Vereinigten Staaten unter Reagan und Bush nicht mochte. Also wollte ich etwas komplett anderes sehen. Und die Punkszene in Ostberlin war genau das, wonach ich gesucht hatte: eine offene Szene, die eine neue Gesellschaft erschaffen wollte. Die Zeit damals in Berlin hat mein Leben komplett umgekrempelt. Meine Lebenseinstellung und mein Blick auf die Welt haben sich grundlegend verändert.

"Die Punkszene in der DDR wurde zum eigenen Phänomen"

Reimann: Welche Art von Gesellschaft meinen Sie, was haben Sie dort vorgefunden?

Mohr: Also, ich sollte vielleicht hinzufügen, dass ich zu dieser Überzeugung kam, als ich von Berlin wieder zurück in die USA gegangen bin. Ich habe mich umgeschaut und viele erschreckende Parallelen entdeckt. Da war die Gewalt von oben, Polizeigewalt. Die Sicherheitskräfte in den USA haben durchgegriffen und ihre Rechte ausgeweitet – wie früher im Osten mit den sogenannten Gummiparagraphen. Alles nur, um die Leute von der Straße zu holen. Ich habe gesehen, wie die Occupy-Aktivisten und die Black-Lives-Matter-Bewegung gegen die gleichen Dinge angekämpft haben wie die Punks damals in der DDR. Denn die amerikanische Gesellschaft ist gleichgültig oder sogar feindlich gegenüber diesen Bewegungen eingestellt. Und das war genau die gleiche Situation, der sich die Punks stellen mussten.

Wir haben noch länger mit Tim Mohr gesprochen - Hören Sie hier die Langfassung des Corsogesprächs

Reimann: Die Punkszene in Ostberlin war bestimmt sehr speziell. In den späten 70er-Jahren gab es ja viele Punks in den Großstädten: in New York, London und Westberlin. Was war das Besondere an den Punks im Osten?

Mohr: Die Punkszene im Osten war absolut anders, da haben Sie recht. Ich glaube, anfangs war sie geprägt von den Punks in Großbritannien und ihrem Sound. Aber dann wurde daraus in der DDR ein eigenes Phänomen. Im Westen, also etwa in England beispielsweise, war die Parole: No Future. In diesem Wirtschaftssystem haben sie keine Zukunft für sich gesehen. Im Osten dagegen gab es den Spruch:

Reimann: "too much future".

Mohr: Genau, sie haben das sogar auf Englisch gesagt. Und zwar, weil ihr gesamtes Leben sozusagen vorbestimmt war. Und da entwickelte sich eben diese Gegenbewegung in Richtung Selbstbestimmung. Die Punks haben sich Freiräume innerhalb des totalitären Regimes gesucht. Es begann mit Wohn- und Konzerträumen, besetzen Häusern und Konzerten in den Kirchen. Schließlich haben sie sich Freiräume innerhalb des wirtschaftlichen Systems geschaffen, so dass sie leben konnten, ohne einen offiziellen Job zu haben. Es war eine eigene Parallelgesellschaft.

Keinen Zugang zu Labels

Reimann: Wie sah die Auflehnung aus? Und wie klang die Musik, die sie gemacht haben?

Mohr: Nun, dieses Buch dreht sich nicht wirklich um Musik. Es geht eher um ein sozialpolitisches Phänomen. Das Musikmachen war wegen der technischen Schwierigkeiten sehr eingeschränkt, die Punks hatten natürlich keinen Zugang zu den staatlich betriebenen Plattenlabels und Vertrieben. Also musste alles illegal auf einfachen Bandmaschinen aufgenommen werden. Deshalb ist die Musik an sich nicht so gut dokumentiert.

Reimann: Okay, aber es gibt ja ein paar Songs. Auch wenn Ihr Buch nicht die Musik an sich beschreibt, können wir vielleicht einen Song anspielen, den Sie sich ausgesucht haben. Die Band heißt Namenlos und das Stück: "Nazis wieder in Ostberlin". Was ist das Besondere an diesem Song?

Mohr: Das ist einer der Songs, die Namenlos geradewegs ins Gefängnis führten. Es gibt da im Text einige heikle Passagen. Erstens waren Nazis ein Tabuthema im Osten. Die Regierenden dachten, dass die Band den DDR-Staat mit dem Nazi-Regime vergleichen wollte. Dabei ging es im Song eigentlich um ganz grundsätzliche Dinge, die der Band im Alltag begegnet sind, zum Beispiel dass die Musiker von Skinheads attackiert wurden. Das Lied ist aber auch deshalb problematisch, weil darin das Wort Ostberlin fällt, das im Osten ja offiziell nicht existierte - es war ja die "Hauptstadt der DDR". Der Text wurde als gefährlich eingestuft, Namenlos wurde der Prozess gemacht und die Bandmitglieder kamen 1984 für 18 Monate in Haft.

Reimann: Ist die Polizei, sind die Regierenden, immer so hart mit den Punks umgegangen?

Mohr: Ab 1983, 84 wurde hart gegen sie vorgegangen. Sie wollten die Szene schlichtweg auslöschen. Doch das ist nicht gelungen, und die Szene hat sich in den späteren 80ern wieder berappelt. Ab Mitte der 80er-Jahre wurden dann weniger Menschen ins Gefängnis gesteckt. Es wurde eine Spielerlaubnis für Amateure eingeführt. Das war der Versuch, die Punks in der Musikszene zu dulden und sie in offiziellen Jugendklubs auftreten zu lassen.

"Die Punkszene war radikal-demokratisch"

Reimann: Unter den Punks gab es viele Inoffizielle Mitarbeiter, die an die Stasi berichtet haben. Wurde sie Szene vom Staat kontrolliert oder sogar gelenkt?

Mohr: Die ersten und wichtigsten Bands wie Planlos oder Namenlos hatten keine IMs in ihren eigenen Reihen. Einige der späteren Aktivistengruppen wie "Kirche von unten", die den Punks sehr zugewandt waren, hatten ebenso keine IMs. Aber klar, es gab Inoffizielle Mitarbeiter in der gesamten Szene. Das Problem der Staatssicherheit war, dass sie bei ihrem Vorgehen gegen andere Organisationen von ihrer eigenen Struktur ausgegangen ist - und die Stasi war ja sehr hierarchisch organisiert, von oben nach unten. Wenn sie also gegen verdächtige Organisationen vorgegangen sind, haben sie sich zunächst mal auf Personen konzentriert, von denen sie dachten, sie seien die Anführer. Wenn sie also eine Band verfolgt haben, dann zielten sie zunächst auf den Sänger - denn er oder sie muss ja der Chef der Gruppe sein. Aber das traf auf die Punkszene nicht zu! Die Punkszene war radikal-demokratisch, es gab da keine hierarchischen Strukturen. Das machte es der Stasi viel schwerer, diese Szene aufzulösen.

Reimann: Sie haben viele Punks aus der Anfangszeit interviewt und Stasi-Akten gewälzt. Gibt es etwas, das sie mit diesen Quellen nicht beantworten konnten?

Mohr: Nun, allein um die 50 Interviews zu machen, die ich am Ende zusammen hatte, brauchte ich etwa sechs oder sieben Jahre. Um die Geschichte von Tag eins über den Mauerfall bis in die 90er-Jahre zu beschreiben, musste ich auch auf vorhandene Interviews, Aufsätze und Bücher zurückgreifen, von denen viele von den Ostpunks selbst verfasst wurden. Mein Buch ist also eine Art Mixtape. Es gibt rund 30 Bücher, die zu dem Thema geschrieben wurden, die echt gut sind. Und dann kam noch das Stasi-Material dazu – wobei das nicht so interessant war, wie ich mir das vorgestellt hatte.

Reimann: Warum?

Mohr: Ich dachte ursprünglich, dass das die wichtigste Quelle für mein Projekt sein würde. Aber vieles, was die Stasi gesammelt hat, ist einfach banal und ungeeignet, um die Geschichte spannend in Szene zu setzen. Ich wollte nämlich, dass der Leser direkt ins Geschehen eintaucht. Und ich denke, das ist etwas, was mein Buch von den anderen unterscheidet.

Erzählerisch und umfassend

Reimann: Es ist kein Geschichtsbuch im traditionellen Sinne. So, wie es geschrieben ist, kommt es eher wie eine Erzählung daher als eine Aneinanderreihung von Fakten.

Mohr: Richtig. Es ist wie für ein amerikanisches Magazin geschrieben, sehr erzählerisch. Aber andererseits ist es eine umfassendere Geschichte als in vielen anderen Büchern zu dem Thema, denn sie reicht von den Anfängen der Szene bis in die 90er. Es ist der Versuch, die Geschichte verständlich zu erzählen. Und ich glaube, mein Blick als Außenseiter hat mir dabei geholfen, denn ich habe mich nicht unbedingt in Einzelheiten vergraben, die für Leute in Halle, Leipzig oder Berlin vielleicht wichtig sind. Ich konnte den Überblick behalten.

Reimann: Sie argumentieren in Ihrem Buch, dass die Punks in Ostberlin einen bestimmten Geist und eine bestimmte Infrastruktur geschaffen haben, die immer noch sehr sichtbar in Berlin ist. Können Sie das näher erläutern?

Mohr: Das beste Beispiel, von dem ich auch in der Einführung spreche, ist der Klub about blank, in der Nähe vom Ostkreuz. Er wird von einer Genossenschaft betrieben. Alle bekommen dasselbe Gehalt. Als sie den Klub aufgebaut haben, wollten sie keine Kredite bei Banken aufnehmen. Sie bekamen stattdessen Mittel von anderen linken Kulturinitativen, wie dem Köpi, dem besetzten Haus in der Köpenicker Straße. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass sich in Berlin immer noch der Do-it-yourself-Ansatz der Ostpunks gehalten hat, der besagt: Schaff dir die Welt, in der du leben willst. Natürlich existiert dieser Ansatz losgelöst vom Rest Berlins beziehungsweise der Gesellschaft. Aber er ist da: in diesem Klub – der Insel eines ideologisch geprägten Lebensstils.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

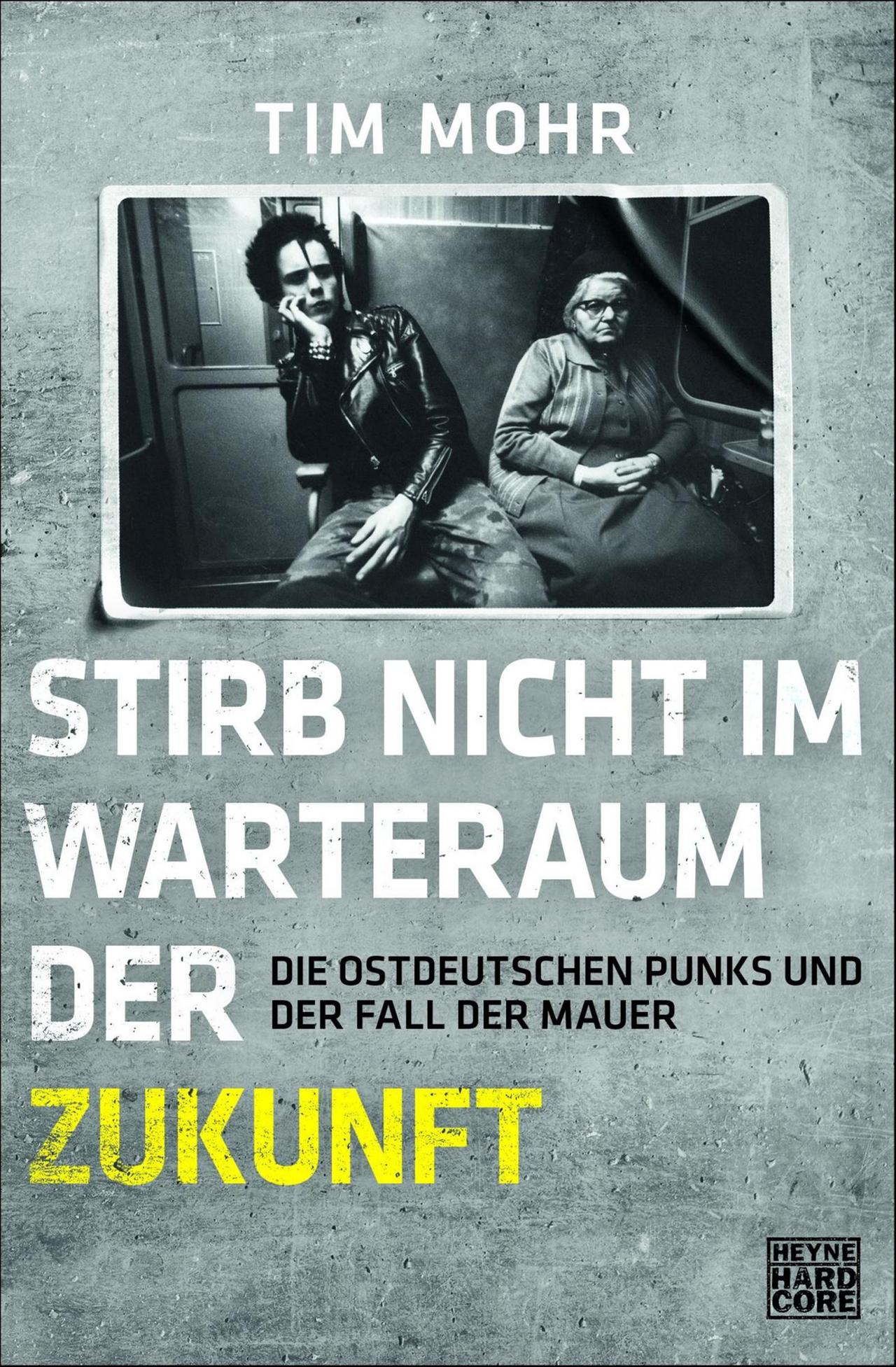

Tim Mohr: "Stirb nicht im Warteraum der Zukunft - Die ostdeutschen Punks und der Fall der Mauer"

Verlagsgruppe Random House, New York 2017, 560 Seiten, 19,99 Euro.

Verlagsgruppe Random House, New York 2017, 560 Seiten, 19,99 Euro.