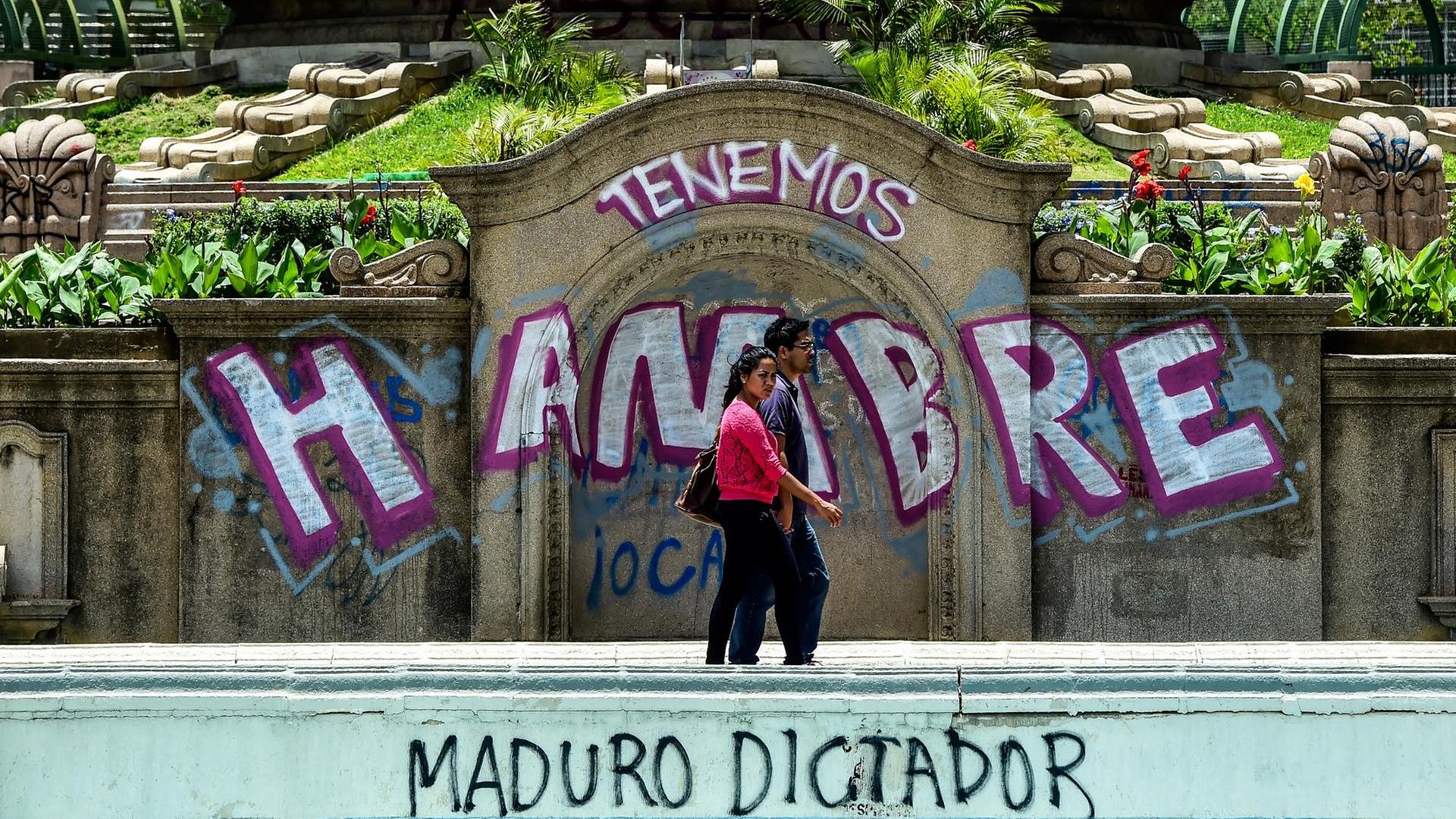

"Es gibt nichts zu essen, kein Mehl, keinen Zucker, und wenn, dann zum 20-fachen Preis. Sie haben uns arm gemacht. Worauf warten wir noch? Die haben uns sogar die Angst genommen", sagt Rentner Pedro, schimpft auf die Regierung und bastelt weiter an der Straßenblockade.

"Wir marschieren für den Triumph bei der Wahl zur Verfassungsversammlung. Wir zeigen der Opposition, dass ein tapferes, vereintes Volk für den Frieden und die Sicherheit unseres Volkes auf die Straße geht."

Feiert Susana den Sieg der Regierung bei der Wahl zum Verfassungsgremium. Ein Sieg mit Ansage: Die Opposition hatte die Wahl boykottiert, mit dem Argument, sie sei nicht verfassungskonform und undemokratisch.

"Wir marschieren für den Triumph bei der Wahl zur Verfassungsversammlung. Wir zeigen der Opposition, dass ein tapferes, vereintes Volk für den Frieden und die Sicherheit unseres Volkes auf die Straße geht."

Feiert Susana den Sieg der Regierung bei der Wahl zum Verfassungsgremium. Ein Sieg mit Ansage: Die Opposition hatte die Wahl boykottiert, mit dem Argument, sie sei nicht verfassungskonform und undemokratisch.

"Benzin ist das einzige, was billig ist"

"Die Inflation bewegt sich bei circa 1000 Prozent. Das ist die höchste in unserer Geschichte, die höchste in der Welt", konstatiert der Ökonom Luis Vicente Leon vom Think Tank Datanalisis.

"Das Benzin ist geschenkt. Normalbenzin kostet einen Bolivar, Super sechs Bolivar. Das ist das einzige, was billig ist; selbst Mineralwasser ist extrem teuer", meint Taxifahrer Miguel, der für ein kleines Mineralwasser mehr als den tausendfachen Preis eines Liter Normalbenzins zahlen muss.

"Das Benzin ist geschenkt. Normalbenzin kostet einen Bolivar, Super sechs Bolivar. Das ist das einzige, was billig ist; selbst Mineralwasser ist extrem teuer", meint Taxifahrer Miguel, der für ein kleines Mineralwasser mehr als den tausendfachen Preis eines Liter Normalbenzins zahlen muss.

In den 1970er-Jahren schwamm Venezuela im Öl und im Reichtum. Wie ein Magnet zog es Einwanderer an. Jetzt haben angeblich bereits 400.000 Venezolaner ihrem Land schon den Rücken gekehrt. Es sind meist die Hochqualifizierten.

Was ist schief gegangen? Mit der bolivarischen Revolution wollte Hugo Chávez ab 1999 das Land umgestalten, den stets benachteiligten Bevölkerungsschichten Teilhabe gewähren. Zu Zeiten des Ölbooms wurden die sozial Schwachen auch reichlich bedacht. Die Armut ging deutlich zurück. In den fetten Jahren wurde jedoch nicht ausreichend in Entwicklung, Bildung, Produktivität heimischer Betriebe und Arbeitsplätze investiert. Es gelang nicht, die Ölabhängigkeit der Wirtschaft zu reduzieren. Vor allem aber, so argumentiert der Soziologe und Ökonom Trino Márquez von der Universidad Central, hat die Politik systematischer Verstaatlichung weiten Teilen der Wirtschaft geschadet.

Was ist schief gegangen? Mit der bolivarischen Revolution wollte Hugo Chávez ab 1999 das Land umgestalten, den stets benachteiligten Bevölkerungsschichten Teilhabe gewähren. Zu Zeiten des Ölbooms wurden die sozial Schwachen auch reichlich bedacht. Die Armut ging deutlich zurück. In den fetten Jahren wurde jedoch nicht ausreichend in Entwicklung, Bildung, Produktivität heimischer Betriebe und Arbeitsplätze investiert. Es gelang nicht, die Ölabhängigkeit der Wirtschaft zu reduzieren. Vor allem aber, so argumentiert der Soziologe und Ökonom Trino Márquez von der Universidad Central, hat die Politik systematischer Verstaatlichung weiten Teilen der Wirtschaft geschadet.

Der Wirtschaft geht es schlecht

"Der Staat ist sehr aggressiv gegen Privatinitiativen vorgegangen, hat Privatbesitz infrage gestellt. Im Grunde existiert heute in Venezuela Privatbesitz nur auf dem Papier. Dieser Staatskapitalismus ist die Ursache für den Produktionsrückgang und die schwere Krise in Venezuela."

Ganz im Gegensatz zu Bolivien oder China, wo trotz autokratischer Linkssysteme private Initiative in der Wirtschaft hohe Wachstumsraten beschert.

Venezuela hingegen verzeichnet das fünfte Jahr der Rezession in Folge: Um 15 Prozent wird die Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen, prognostizieren Ökonomen. Der Schuldenberg des Staates und von PDVSA – der staatlichen Erdölgesellschaft – soll auf 100 Milliarden Dollar angewachsen sein. China und Russland gehören zu den größten Gläubigern.

Ganz im Gegensatz zu Bolivien oder China, wo trotz autokratischer Linkssysteme private Initiative in der Wirtschaft hohe Wachstumsraten beschert.

Venezuela hingegen verzeichnet das fünfte Jahr der Rezession in Folge: Um 15 Prozent wird die Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen, prognostizieren Ökonomen. Der Schuldenberg des Staates und von PDVSA – der staatlichen Erdölgesellschaft – soll auf 100 Milliarden Dollar angewachsen sein. China und Russland gehören zu den größten Gläubigern.

1000 Prozent Inflation

Venezuela verfügt nur noch über 10 Milliarden Dollar Devisenreserven. Nach 18 Jahren Sozialismus steht das Land am Abgrund: Die Wirtschaft liegt am Boden. Die Inflation liegt bei 1000 Prozent. Es gibt kaum Mehl, Zucker, Öl, Brot, Zahnpasta, Toilettenpapier, Medikamente. Und wenn, dann meist nur zu horrenden Preisen auf dem Schwarzmarkt. Ökonom Trino Márquez:

"Der Ölpreisverfall hat ein Riesenloch bei den Deviseneinnahmen des Staates gerissen. Die Regierung bedient jedoch vorzugsweise die Auslandsschulden und stellt weniger Devisen für den Import von Lebensmitteln, Medikamenten sowie Geräte und Maschinen für die Landwirtschaft zur Verfügung. 60 Prozent unserer Importe sind Lebensmittel. Aber das Schlimme ist, dass die heimische Produktion eingebrochen ist."

"Der Ölpreisverfall hat ein Riesenloch bei den Deviseneinnahmen des Staates gerissen. Die Regierung bedient jedoch vorzugsweise die Auslandsschulden und stellt weniger Devisen für den Import von Lebensmitteln, Medikamenten sowie Geräte und Maschinen für die Landwirtschaft zur Verfügung. 60 Prozent unserer Importe sind Lebensmittel. Aber das Schlimme ist, dass die heimische Produktion eingebrochen ist."

Wegen fehlender Ersatzteile, Maschinen und der Ineffizienz der Staatsbetriebe. In einem Land das 98 Prozent seiner Exporteinnahmen mit Öl erzielt, wiegt der Ölpreisverfall schwer: Nur noch circa 45 Milliarden Dollar pro Jahr nimmt Venezuela ein. Von einst über drei Millionen Barrel pro Tag ist die Ölproduktion auf zuletzt deutlich unter zwei Millionen abgesackt.

Unerklärlich scheint, weshalb im erdölreichsten Land der Welt nicht einmal die Raffineriekapazität reicht, um Benzin für den Eigenbedarf zu produzieren. Die Hälfte des im Land benötigten Benzins muss importiert werden, um dann für den Bruchteil eines Cents pro Liter verkauft zu werden. Mit 20 Milliarden Dollar subventioniert der Staat nach Modellrechnungen den Benzinverkauf.

Der Preis für Kraftstoff scheint aber sakrosankt. Benzinpreissteigerungen haben schon Präsidenten zu Fall gebracht. Der Durchschnittsvenezolaner beansprucht auch die Teilhabe am Erdölreichtum seines Landes. Dass eine Flasche Wasser so viel wie 1244 Liter Normalbenzin kostet, erscheint aber selbst Regierungsanhängern wie Isa Maria Matutes, Delegierte der Verfassungsversammlung, zu weitgehend.

"Öl und Benzin sind fundamental in Venezuela, ebenso wie Wasser. Es muss eine Angleichung der Preise für diese Produkte geben, die wir selbst erzeugen. Es muss ein ökonomisches Gleichgewicht geschaffen werden, damit jedes Produkt den entsprechenden Preis bekommt."

Unerklärlich scheint, weshalb im erdölreichsten Land der Welt nicht einmal die Raffineriekapazität reicht, um Benzin für den Eigenbedarf zu produzieren. Die Hälfte des im Land benötigten Benzins muss importiert werden, um dann für den Bruchteil eines Cents pro Liter verkauft zu werden. Mit 20 Milliarden Dollar subventioniert der Staat nach Modellrechnungen den Benzinverkauf.

Der Preis für Kraftstoff scheint aber sakrosankt. Benzinpreissteigerungen haben schon Präsidenten zu Fall gebracht. Der Durchschnittsvenezolaner beansprucht auch die Teilhabe am Erdölreichtum seines Landes. Dass eine Flasche Wasser so viel wie 1244 Liter Normalbenzin kostet, erscheint aber selbst Regierungsanhängern wie Isa Maria Matutes, Delegierte der Verfassungsversammlung, zu weitgehend.

"Öl und Benzin sind fundamental in Venezuela, ebenso wie Wasser. Es muss eine Angleichung der Preise für diese Produkte geben, die wir selbst erzeugen. Es muss ein ökonomisches Gleichgewicht geschaffen werden, damit jedes Produkt den entsprechenden Preis bekommt."

Profiteure des niedrigen Benzinpreises

Die Quadratur des Kreises haben sich da die Delegierten der neuen allmächtigen Verfassungsversammlung vorgenommen, die über allen anderen Institutionen des Staates steht. Denn angeblich profitieren vor allem die an der Macht, die Militärs vom lächerlichen Benzinpreis, behauptet German Ferrer, ehemals Abgeordneter der Sozialistischen Einheitspartei, jetzt Abtrünniger und Mitglied einer sozialistischen Fraktion im de facto abgeschafften Parlament.

"Mit den Mechanismen, die unsere Wirtschaft verzerren, lässt sich mehr Geld als mit Drogen verdienen. 30.000 Liter Benzin kosten 30.000 Bolivar, was zum Schwarzmarktpreis drei Dollar entspricht. Wenn dieses Benzin über die Grenze nach Kolumbien gelangt, ist es 39.000 Dollar wert!"

"Mit den Mechanismen, die unsere Wirtschaft verzerren, lässt sich mehr Geld als mit Drogen verdienen. 30.000 Liter Benzin kosten 30.000 Bolivar, was zum Schwarzmarktpreis drei Dollar entspricht. Wenn dieses Benzin über die Grenze nach Kolumbien gelangt, ist es 39.000 Dollar wert!"

Gegen Ferrer, der mit der mittlerweile abgesetzten Generalstaatsanwältin Ortega verheiratet ist, wurde Haftbefehl erlassen. Ortega hatte Ermittlungen gegen Wahlbetrug und Korruption eingeleitet.

Korruption und Schmuggel gehören zum Alltag in Venezuela. Nicht von ungefähr steht das Land auf dem Korruptionsindex von Transparency an Platz 166 von 176 Ländern. Und da verwundert es auch nicht, dass kein einziger Staatsbetrieb Gewinn erzielt, wie Ökonomen anhand von Modellrechnungen ermittelt haben.

Die Zahl der Unternehmen hat sich in den Jahren des Sozialismus auf etwa 6.500 halbiert, die der allgemeinen Gewerbebetriebe ebenfalls.

Korruption und Schmuggel gehören zum Alltag in Venezuela. Nicht von ungefähr steht das Land auf dem Korruptionsindex von Transparency an Platz 166 von 176 Ländern. Und da verwundert es auch nicht, dass kein einziger Staatsbetrieb Gewinn erzielt, wie Ökonomen anhand von Modellrechnungen ermittelt haben.

Die Zahl der Unternehmen hat sich in den Jahren des Sozialismus auf etwa 6.500 halbiert, die der allgemeinen Gewerbebetriebe ebenfalls.

Menschen stehen massenhaft Schlange

Die Folge: Wachsende Arbeitslosigkeit, Unterversorgung und Hunger. Ein Rentner klagt: "22 Kilo habe ich abgenommen. Die Hose rutscht. Ich versuche zu essen so gut es geht, aber es gibt nichts. Meine Frau hat auch 18 Kilo abgenommen, weil es kein Essen gibt. Es wird hierzulande nichts produziert."

Viele müssen Mahlzeiten ausfallen lassen. Nur noch zwei Mal pro Monat verkaufen die staatlichen Läden generell Grundnahrungsmittel wie Maismehl. Immer wieder sieht man Menschen Schlange stehen.

"Schrecklich: Seit vier Uhr habe ich in der Schlange gewartet – aber ich habe es geschafft. Die Lage ist kritisch: Wir müssen, um vier Uhr aufstehen, um etwas zu essen zu bekommen. 1.700 Bolivar habe ich für zwei Pakete gezahlt."

Bei den Spekulanten auf der anderen Straßenseite muss man das Zehnfache zahlen: Fast den Wochenlohn eines Arbeiters.

"850 Bolivar kostet ein Kilo Maismehl, die Kapitalisten verkaufen es für 10.000 oder 12.000 Bolivar. Das ist eines der Dinge, die geregelt werden müssen", glaubt Miguel. Er hat für die Verfassungsgebenden Versammlung, für die Regierung gestimmt, damit die Nahrungsmittelknappheit bekämpft und die Probleme bei der gratis gewährten medizinischen Versorgung gelöst werden. Die Krankenhäuser sind in bedauernswertem Zustand, können nur noch einen Bruchteil der Patienten behandeln, die bei stationärer Behandlung teilweise ihr eigenes Essen mitbringen müssen.

Wie beim Ping Pong spielen sich Regierung und Opposition die Verantwortung für die Missstände zu. Für die neue starke Frau im Land, Delcy Rodriguez, die Präsidentin der Verfassungsgebenden Versammlung, ist die Situation eindeutig.

"In Venezuela gibt es keinen Hunger, sondern Willenskraft, das Land zu verteidigen. Hier gibt es keine humanitäre Krise, hier gibt es Liebe. Hier gibt es nur eine Krise einer faschistischen Rechten, die ein freies und unabhängiges Volk zerstören will."

"Schrecklich: Seit vier Uhr habe ich in der Schlange gewartet – aber ich habe es geschafft. Die Lage ist kritisch: Wir müssen, um vier Uhr aufstehen, um etwas zu essen zu bekommen. 1.700 Bolivar habe ich für zwei Pakete gezahlt."

Bei den Spekulanten auf der anderen Straßenseite muss man das Zehnfache zahlen: Fast den Wochenlohn eines Arbeiters.

"850 Bolivar kostet ein Kilo Maismehl, die Kapitalisten verkaufen es für 10.000 oder 12.000 Bolivar. Das ist eines der Dinge, die geregelt werden müssen", glaubt Miguel. Er hat für die Verfassungsgebenden Versammlung, für die Regierung gestimmt, damit die Nahrungsmittelknappheit bekämpft und die Probleme bei der gratis gewährten medizinischen Versorgung gelöst werden. Die Krankenhäuser sind in bedauernswertem Zustand, können nur noch einen Bruchteil der Patienten behandeln, die bei stationärer Behandlung teilweise ihr eigenes Essen mitbringen müssen.

Wie beim Ping Pong spielen sich Regierung und Opposition die Verantwortung für die Missstände zu. Für die neue starke Frau im Land, Delcy Rodriguez, die Präsidentin der Verfassungsgebenden Versammlung, ist die Situation eindeutig.

"In Venezuela gibt es keinen Hunger, sondern Willenskraft, das Land zu verteidigen. Hier gibt es keine humanitäre Krise, hier gibt es Liebe. Hier gibt es nur eine Krise einer faschistischen Rechten, die ein freies und unabhängiges Volk zerstören will."

Ist der Feind gefunden, um von den eigenen Versäumnissen abzulenken?

Der Ökonom Luis Vicente Leon von Datanalisis ist stets um größtmögliche Objektivität bemüht.

"Die Wirtschaft leidet unter einem unzureichenden, interventionistischen Modell der Kontrolle durch den Staat. Sie leidet aber auch unter den Umwälzungen, den Protestkundgebungen, den Barrikaden, die die Verteilung verhindern, und unter dem Misstrauen der Investoren und der Akteure im produktiven Bereich."

"Die Wirtschaft leidet unter einem unzureichenden, interventionistischen Modell der Kontrolle durch den Staat. Sie leidet aber auch unter den Umwälzungen, den Protestkundgebungen, den Barrikaden, die die Verteilung verhindern, und unter dem Misstrauen der Investoren und der Akteure im produktiven Bereich."

Welcher Unternehmer produziert denn, wenn er weiß, dass er infolge der staatlichen Auflagen Verluste erzielt?

Nicht nur die Opposition im Land, auch viele der Delegierten der Verfassungsgebenden Versammlung hoffen auf ein Ende solcher Zustände und wünschen sich wieder Ruhe und Frieden im Land. Seit dem 1. April, dem Aufflammen der Proteste nach der Absetzung und dann Wiedereinsetzung der von der Opposition dominierten Nationalversammlung durch das Oberste Gericht, werden 126 Tote gezählt – neben der erschreckend hohen Zahl krimineller Morde.

Wenn es derzeit einen gemeinsamen Nenner im Land gibt, dann ist es dieser, dass endlich wieder Ruhe und Frieden einkehrt und sich die Versorgungslage verbessert.

Den Frieden verspricht Präsident Nicolás Maduro mit der Constituyente – wie die Verfassungsgebenden Versammlung auf Spanisch heißt.

"Sie hat nicht nur die verfassungsmäßige, legale, nationale und institutionelle Kraft, sondern sie besitzt die Legitimität, die Kraft eines Volkes, das in heldenhafter Weise unter Kriegsbedingungen hingegangen ist, um zu sagen: Wir wollen Frieden, Frieden und Ruhe."

Nicht nur die Opposition im Land, auch viele der Delegierten der Verfassungsgebenden Versammlung hoffen auf ein Ende solcher Zustände und wünschen sich wieder Ruhe und Frieden im Land. Seit dem 1. April, dem Aufflammen der Proteste nach der Absetzung und dann Wiedereinsetzung der von der Opposition dominierten Nationalversammlung durch das Oberste Gericht, werden 126 Tote gezählt – neben der erschreckend hohen Zahl krimineller Morde.

Wenn es derzeit einen gemeinsamen Nenner im Land gibt, dann ist es dieser, dass endlich wieder Ruhe und Frieden einkehrt und sich die Versorgungslage verbessert.

Den Frieden verspricht Präsident Nicolás Maduro mit der Constituyente – wie die Verfassungsgebenden Versammlung auf Spanisch heißt.

"Sie hat nicht nur die verfassungsmäßige, legale, nationale und institutionelle Kraft, sondern sie besitzt die Legitimität, die Kraft eines Volkes, das in heldenhafter Weise unter Kriegsbedingungen hingegangen ist, um zu sagen: Wir wollen Frieden, Frieden und Ruhe."

Die Verfassungsgebende Versammlung: Ein genialer Schachzug um Opposition auszubooten

Die Verfassungsgebenden Versammlung steht laut Verfassung über den fünf offiziellen demokratischen Institutionen und kann Entscheidungen in allen Bereichen fällen. Für den unpopulären Präsidenten Maduro, der in den letzten Monaten per Dekret am Parlament vorbeiregierte, war sie ein genialer Schachzug, die Opposition auszubooten.

Denn im Parlament besitzt die Mesa de la Unidad Democrática, ein Zusammenschluss von 19 Oppositionsparteien, seit der Wahl im Dezember 2015 eine klare Mehrheit und gibt den Ton an. Die Wahl zur Verfassungsgebenden Versammlung haben sie boykottiert, weil sie in ihren Augen nicht verfassungskonform war.

Fakt ist: Weder ein Generalstreik, noch die Proteste, noch die Verhandlungen unter Vermittlung des früheren spanischen Regierungschefs Rodriguez Zapatero oder die Intervention des Papstes konnten Nicolás Maduro von der Verfassungsgebenden Versammlung abbringen.

Der Hersteller der Wahlmaschinen sprach von Manipulation. Und der sozialistische Abgeordnete German Ferrer spricht von Betrug.

Denn im Parlament besitzt die Mesa de la Unidad Democrática, ein Zusammenschluss von 19 Oppositionsparteien, seit der Wahl im Dezember 2015 eine klare Mehrheit und gibt den Ton an. Die Wahl zur Verfassungsgebenden Versammlung haben sie boykottiert, weil sie in ihren Augen nicht verfassungskonform war.

Fakt ist: Weder ein Generalstreik, noch die Proteste, noch die Verhandlungen unter Vermittlung des früheren spanischen Regierungschefs Rodriguez Zapatero oder die Intervention des Papstes konnten Nicolás Maduro von der Verfassungsgebenden Versammlung abbringen.

Der Hersteller der Wahlmaschinen sprach von Manipulation. Und der sozialistische Abgeordnete German Ferrer spricht von Betrug.

"Wir wissen, dass die Leute mit dem Carnet de la Patria, einem Spezialausweis, abgestimmt haben. Das ist Betrug, denn auf der Karte stehen zusätzlich zur eigenen Ausweisnummer zwei weitere Nummern, die zu zwei anderen Personen gehören. Wer also mit dem Carnet de la Patria abstimmt, gibt drei Stimmen ab."

Das würde die Differenz der abgegebenen Stimmen erklären: Die Opposition spricht von 2,5 bis drei Millionen, die Regierung von dem Dreifachen: 8,1 Millionen. Die Opposition hatte zuvor ein Referendum gegen die Wahl organisiert und angeblich 7,5 Millionen Venezolaner dagegen mobilisiert – interessanterweise aber drei Stunden nach Auszählung des Ergebnisses die Stimmzettel verbrannt.

"Präsident Maduro hat etwa 17 bis 20 Prozent Zustimmung. 79 Prozent der Venezolaner lehnen die Verfassungsgebenden Versammlung ab. Ein wichtiger Punkt ist jedoch, dass 53 Prozent der Venezolaner die Amtsführung des früheren Präsidenten Chávezpositiv beurteilen", sagt Luis Vicente Leon vom Meinungsforschungsinstitut Datanalisis.

Das würde die Differenz der abgegebenen Stimmen erklären: Die Opposition spricht von 2,5 bis drei Millionen, die Regierung von dem Dreifachen: 8,1 Millionen. Die Opposition hatte zuvor ein Referendum gegen die Wahl organisiert und angeblich 7,5 Millionen Venezolaner dagegen mobilisiert – interessanterweise aber drei Stunden nach Auszählung des Ergebnisses die Stimmzettel verbrannt.

"Präsident Maduro hat etwa 17 bis 20 Prozent Zustimmung. 79 Prozent der Venezolaner lehnen die Verfassungsgebenden Versammlung ab. Ein wichtiger Punkt ist jedoch, dass 53 Prozent der Venezolaner die Amtsführung des früheren Präsidenten Chávezpositiv beurteilen", sagt Luis Vicente Leon vom Meinungsforschungsinstitut Datanalisis.

Chávez ist für viele immer noch Idol

Der Chavismus hat noch viele Anhänger in Venezuela. Um den verstorbenen Präsidenten herrscht ein wahrer Kult: Poster und großformatige Bilder überall in der Stadt, Wiederholungssendungen im Fernsehen.

"Der einzige Mann, der uns Frauen eine Stimme und Teilhabe gewährt hat, war unser geliebter Hugo Rafael Chávez Frías. Und sein Sohn Nicolás Moro Maduro hat die Rolle von uns Frauen gestärkt. Nicolás hat auf uns gesetzt und wir stehen an der Spitze, um den Frieden zu erhalten."

Die Abgeordnete Dinorah Requena, Parlamentarierin aus Azoátegui, ist überzeugte Anhängerin des Erben von Hugo Chávez.

Der hat keine Zeit vergeudet: Die Constituyente hat umgehend ihre Arbeit aufgenommen, die Immunität einiger Parlamentarier soll aufgehoben werden, die unbequeme Generalstaatsanwältin Luisa Ortega wurde abgesetzt. Sie hatte Untersuchungen wegen Wahlbetrugs, Korruption und der Ermordungen während der Proteste eingeleitet. Jetzt will die Constituyente die Höchststrafen im Land auf 50 Jahre Haft heraufsetzen.

Die Repression nimmt täglich zu. Seit Beginn der Proteste am 1. April sind nach offiziellen Angaben 126 Menschen ums Leben gekommen. 5.326 Personen wurden festgenommen. Ein Fünftel davon befindet sich noch immer in Haft, 655 Zivilisten wurde der Prozess vor Militärgerichten gemacht. 676 politische Gefangene gebe es, berichtet die Menschenrechtsorganisation Foro Penal.

"Der einzige Mann, der uns Frauen eine Stimme und Teilhabe gewährt hat, war unser geliebter Hugo Rafael Chávez Frías. Und sein Sohn Nicolás Moro Maduro hat die Rolle von uns Frauen gestärkt. Nicolás hat auf uns gesetzt und wir stehen an der Spitze, um den Frieden zu erhalten."

Die Abgeordnete Dinorah Requena, Parlamentarierin aus Azoátegui, ist überzeugte Anhängerin des Erben von Hugo Chávez.

Der hat keine Zeit vergeudet: Die Constituyente hat umgehend ihre Arbeit aufgenommen, die Immunität einiger Parlamentarier soll aufgehoben werden, die unbequeme Generalstaatsanwältin Luisa Ortega wurde abgesetzt. Sie hatte Untersuchungen wegen Wahlbetrugs, Korruption und der Ermordungen während der Proteste eingeleitet. Jetzt will die Constituyente die Höchststrafen im Land auf 50 Jahre Haft heraufsetzen.

Die Repression nimmt täglich zu. Seit Beginn der Proteste am 1. April sind nach offiziellen Angaben 126 Menschen ums Leben gekommen. 5.326 Personen wurden festgenommen. Ein Fünftel davon befindet sich noch immer in Haft, 655 Zivilisten wurde der Prozess vor Militärgerichten gemacht. 676 politische Gefangene gebe es, berichtet die Menschenrechtsorganisation Foro Penal.

Der geschäftsführende Direktor Alfredo Romero: "Minderjährige wurden vergewaltigt, darunter auch ein Junge, der jetzt unter Hausarrest steht. Einige Personen wurden mit Stangen vergewaltigt. Das geschieht nicht systematisch, aber es gab einige Fälle. Systematisch werden allerdings Menschen gefoltert und geschlagen oder bekommen Elektroschocks. Wer protestiert wird eingesperrt, auch wenn er nur in der Schlange für Brot ansteht und protestiert."

Wie kann man die überzeugten Chavisten und die Opposition zusammenbringen?

Wie kann man die überzeugten Chavisten und die Opposition zusammenbringen?

Nur noch wenig internationaler Rückhalt des Präsidenten

Präsident Maduro wirkte international immer isolierter. Allein Staaten wie Kuba und Nicaragua, die im Rahmen des Programms Petrocaribe Öl zu Vorzugspreisen beziehen, schienen zu ihm zu halten, bis US-Präsident Trump in Washington tönte:

"Venezuela ist nicht weit entfernt und die Menschen dort leiden und sterben. Wir haben viele Möglichkeiten einzugreifen, auch militärisch."

Die Worte von US-Präsident Trump vergangenes Wochenende waren Wasser auf die Mühlen von Nicolás Maduro.

"Dieses Volk ist entschlossen sich diesem rassistischen, nach Vorherrschaft strebenden Volk der Vereinigten Staaten zu stellen und es zu besiegen – durch den Mut, die Tapferkeit und die Kraft der Mestizen, die uns so stolze Venezolaner sein lässt."

"Venezuela ist nicht weit entfernt und die Menschen dort leiden und sterben. Wir haben viele Möglichkeiten einzugreifen, auch militärisch."

Die Worte von US-Präsident Trump vergangenes Wochenende waren Wasser auf die Mühlen von Nicolás Maduro.

"Dieses Volk ist entschlossen sich diesem rassistischen, nach Vorherrschaft strebenden Volk der Vereinigten Staaten zu stellen und es zu besiegen – durch den Mut, die Tapferkeit und die Kraft der Mestizen, die uns so stolze Venezolaner sein lässt."

Trumps Drohung mit einer Militärintervention stärkt Maduro. Gegenüber dem äußeren Feind schließen sich die Reihen. Selbst Kritiker des venezolanischen Staatschefs aus dem Ausland, wie etwa Kolumbiens Präsident Santos, warnen vor einem solchen Schritt. Der venezolanischen Opposition hat Trump einen Bärendienst erwiesen.

Repressionsapparat der Regierung

Die Führung Venezuelas hat einen Grund mehr mobil zu machen. Für Ende des Monats wurde eine große Militärübung angesetzt. 160.000 Soldaten zählen die offiziellen Streitkräfte nach Expertenschätzungen. Dazu kommen aktuell noch einmal ca. 200.000 Kräfte der Milicia Nacional Bolivariana.

Damit verfügt die Regierung über einen wirkungsvollen Verteidigungs- und Repressionsapparat, zumal Hunderttausende weitere Bürgermilizen bewaffnet werden sollen, wie Präsident Maduro unlängst angekündigt hatte.

Eine US-amerikanische Militärintervention scheint vor diesem Hintergrund aberwitzig. Zu hoffen, dass einigen der Generäle der Geduldsfaden reißt, zumindest gewagt. Dazu genießen sie zu viele Privilegien.

Das Militär kontrolliert die Häfen und Zölle, hält die Hand über die Bodenschätze und über die Verteilung von Gütern des Grundbedarfs im Land, und soll – so wird behauptet – massiv am Benzin- und Drogenschmuggel beteiligt sein. Während die Regierenden sich an der Macht festklammern, drohen die Institutionen des Staates weiter zu verfallen.

Der Politologe Nicmer Evans spricht von Neototalitarismus. "Das könnte zur Auflösung des Staates führen und die Voraussetzungen für einen Bürgerkrieg schaffen."

Andere Experten sehen eher die Gefahr von Anarchie und urbaner Guerilla. Die Opposition will den Kampf gegen die Regierung jedoch weiter führen und glaubt die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Einig im Ziel, wird nur über die Strategie gestritten.

"Die Entscheidung unseres jungen, widerstandskräftigen Landes ist gefallen: Wir werden weiter für unsere Rechte kämpfen. Für Frieden und den Wandel durch freie Wahlen", sagt Parlamentspräsident Julio Borges von der Partei Primero Justicia.

Eher schweren Herzens haben sich die Oppositionsparteien dazu durchgerungen, an den mehrfach verschobenen und jetzt für Ende des Jahres anberaumten Regionalwahlen, zu beteiligen, selbst wenn sie wieder Wahlmanipulationen befürchten müssen. Die große Hoffnung indes ruht auf der Präsidentenwahl im Dezember nächsten Jahres, wenn diese nicht durch die allmächtige Verfassungsgebenden Versammlung annulliert wird.

Bis dahin dürfte Venezuela noch tiefer ins Chaos rutschen, denn weder ein Kurswechsel der Regierung noch ein plötzlicher Ölpreisanstieg sind zu erwarten.

Damit verfügt die Regierung über einen wirkungsvollen Verteidigungs- und Repressionsapparat, zumal Hunderttausende weitere Bürgermilizen bewaffnet werden sollen, wie Präsident Maduro unlängst angekündigt hatte.

Eine US-amerikanische Militärintervention scheint vor diesem Hintergrund aberwitzig. Zu hoffen, dass einigen der Generäle der Geduldsfaden reißt, zumindest gewagt. Dazu genießen sie zu viele Privilegien.

Das Militär kontrolliert die Häfen und Zölle, hält die Hand über die Bodenschätze und über die Verteilung von Gütern des Grundbedarfs im Land, und soll – so wird behauptet – massiv am Benzin- und Drogenschmuggel beteiligt sein. Während die Regierenden sich an der Macht festklammern, drohen die Institutionen des Staates weiter zu verfallen.

Der Politologe Nicmer Evans spricht von Neototalitarismus. "Das könnte zur Auflösung des Staates führen und die Voraussetzungen für einen Bürgerkrieg schaffen."

Andere Experten sehen eher die Gefahr von Anarchie und urbaner Guerilla. Die Opposition will den Kampf gegen die Regierung jedoch weiter führen und glaubt die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Einig im Ziel, wird nur über die Strategie gestritten.

"Die Entscheidung unseres jungen, widerstandskräftigen Landes ist gefallen: Wir werden weiter für unsere Rechte kämpfen. Für Frieden und den Wandel durch freie Wahlen", sagt Parlamentspräsident Julio Borges von der Partei Primero Justicia.

Eher schweren Herzens haben sich die Oppositionsparteien dazu durchgerungen, an den mehrfach verschobenen und jetzt für Ende des Jahres anberaumten Regionalwahlen, zu beteiligen, selbst wenn sie wieder Wahlmanipulationen befürchten müssen. Die große Hoffnung indes ruht auf der Präsidentenwahl im Dezember nächsten Jahres, wenn diese nicht durch die allmächtige Verfassungsgebenden Versammlung annulliert wird.

Bis dahin dürfte Venezuela noch tiefer ins Chaos rutschen, denn weder ein Kurswechsel der Regierung noch ein plötzlicher Ölpreisanstieg sind zu erwarten.