Wolfgang Hilbig führte ein Doppelleben. 1979 arbeitete er noch als Heizer, als er mit dem Gedichtband "abwesenheit" debütierte. Das Buch wurde von der Kritik euphorisch gefeiert. Der Lyriker Harald Hartung verglich Hilbig mit Georg Trakl, der Schriftsteller und Essayist Franz Fühmann sah Hilbig über Wiesen wandeln, in Begleitung von Novalis und Rimbaud. Hilbig war sowohl ein "poeta doctus", ein gelehrter Schriftsteller, der in seiner Freizeit schrieb, als auch ein Arbeiter, der, wenn es die Tätigkeit an den Öfen zuließ, im Heizungskeller saß und dort seine Literatur verfasste.

Von der Kollision dieser beiden Existenzweisen, als Heizer zu arbeiten, sich aber als Schriftsteller zu verstehen, handelt seine 1985 veröffentlichte Erzählung "Der Brief". Zu dieser Erzählung hat sich in seinem Nachlass das Exposé "Über die Erzählung ‚Der Brief’" gefunden, in dem Hilbig die Frage aufwirft, welchen Einfluss die Herkunft darauf hat, ob jemand Arbeiter oder Schriftsteller wird.

"Es geht dabei tatsächlich nicht wenig um die rätselhafte Herkunft von ‚Veranlagungen’. Nur sind diese etwas äußerst Unsicheres. Sicherer dagegen sind die Veranlagungen zum Arbeiter, sie haben nämlich geradezu ihren Grund in einem Begriff von Sicherheit. In der Sicherheit, die der Umstand mit sich bringt, daß es nicht mehr tiefer hinabgeht."

Spurensuche nach den Wurzeln

Als Hilbig 1991 in die Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen wurde, erwähnt er in seiner Rede "Selbstvorstellung", dass er seinen 1942 bei Stalingrad vermissten Vater nie kennengelernt hat. Er ist bei seiner Mutter und den Großeltern aufgewachsen. Gemeinsam lebte die Familie in einer kleinen Dreizimmerwohnung in einem Mietshaus in der thüringischen Kleinstadt Meuselwitz.

Als Zwei- und Dreijähriger ist Hilbig während des Zweiten Weltkrieges bei Fliegeralarm in einen tief unter der Erde gelegenen Kohleschacht eingefahren, der als Luftschutzbunker diente. Manchmal hat ihn seine Mutter mehrmals in einer Nacht wecken müssen. Wenn sie zum Bunker rannten, trug ihn der Großvater auf dem Arm. Über diesen Großvater sagt Hilbig in der Akademie-Rede, er

"stammte aus einem winzigen Dorf der polnischen Ukraine, war Waise und hatte nie eine Schule von innen gesehen. Er konnte weder lesen noch schreiben, verständlich, daß er sich um einen Teil der Wirklichkeit betrogen fühlte und allen seinen Nächsten das Lesen am liebsten verboten hätte. Alles was zwischen Buchdeckeln stand, war für ihn Lug und Trug, es führe mit der Zeit zur Trübung des Verstandes oder gar zum Irrsinn, und er wußte Beispiele dafür zu nennen."

In der Arbeiterfamilie

Hinweise darauf, dass Hilbig Schriftsteller werden würde, fanden sich in seiner Familie nicht. Während musische Traditionen in Künstlerbiografien gern als erste Hinweise für die Herausbildung späterer Neigungen erwähnt werden, fehlen ähnliche Erzählungen in Hilbigs Familie. Hineingeboren in eine Arbeiterfamilie, erlernte er zunächst einen metallverarbeitenden Beruf.

Es war eine Entscheidung, die seine Mutter und sein Großvater begrüßten. Mit Argwohn jedoch verfolgten sie, dass er gleichzeitig literarische Texte schrieb. "Wann er zum Dichter geworden ist", fragte ihn Herlinde Koelbl in einem 1997 mit Hilbig geführten Gespräch, worauf er keine befriedigende Antwort zu geben wusste.

"Das kann man nicht bestimmen. Oder anders gesagt, man weiß es eigentlich nie."

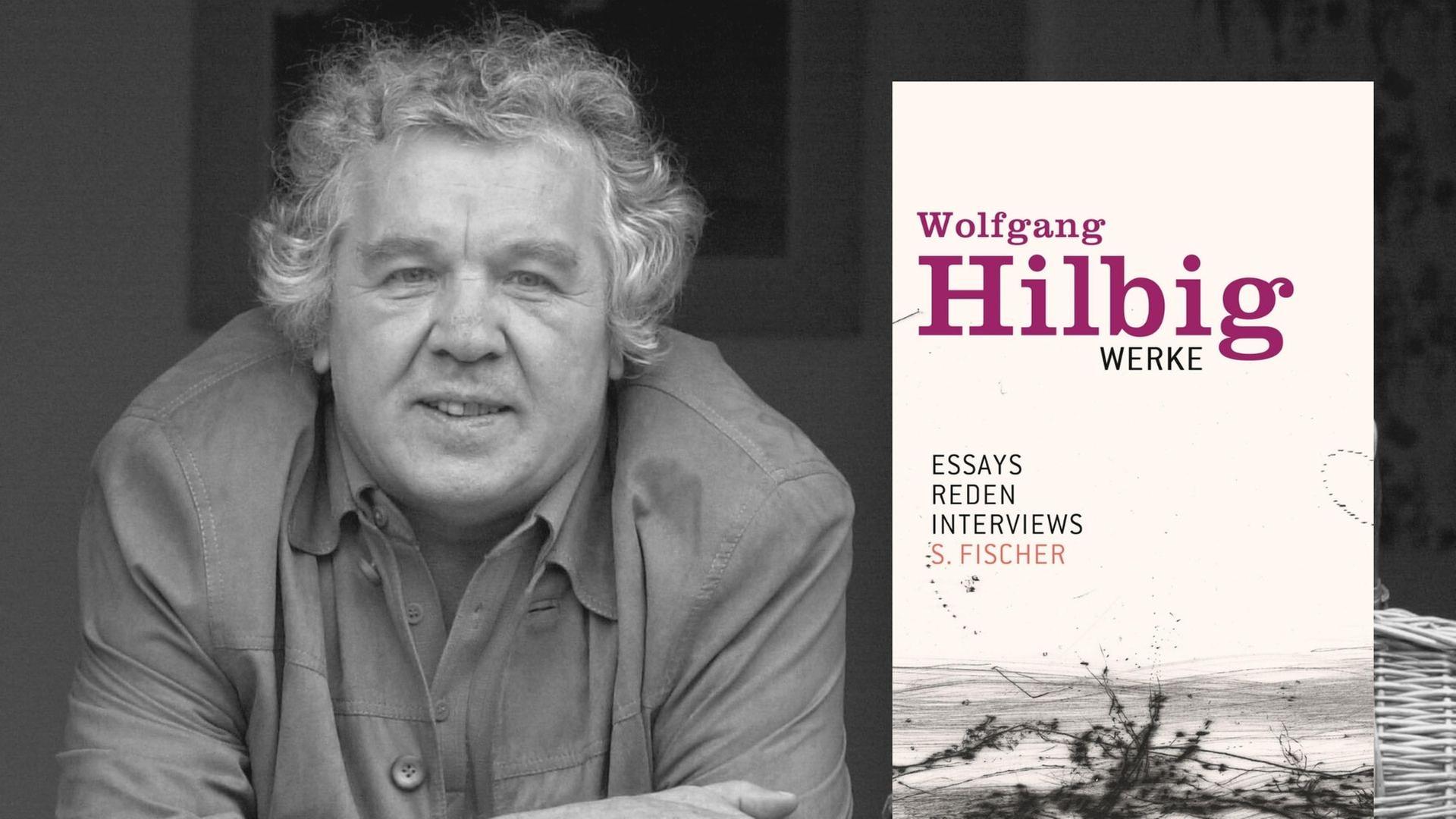

Hilbigs Essay "Über die Erzählung ‚Der Brief’" gehört ebenso wie die Akademie-Rede und das von Herlinde Koelbl geführte Gespräch zu den Texten, die jetzt im siebenten, die Wolfgang-Hilbig-Werkausgabe beschließenden Band vorliegen. Die Veröffentlichung gliedert sich in drei Abschnitte und enthält neben vierundzwanzig Essays und zwölf Reden auch sechsunddreißig mit dem Autor geführte Interviews. In den Essays ist Herkunft ein zentrales Thema. So rekonstruiert Hilbig in "Der Name meines Großvaters" die Lebensgeschichte seines Anfang des 20. Jahrhunderts nach Meuselwitz gekommenen Vorfahren, der als Zugereister stets ein Fremder blieb. Diesen Makel wurde auch seine Tochter, Hilbigs Mutter, nicht los.

"Kasimir – dieser Name, scheint es, ist hierzulande eine echte Ausnahme unter den Namen ... zwischen Kaserne und Kasino kann ich ihn im deutschen Duden nicht finden ... und bestenfalls noch als Pseudonym für gewisse Künstlerpersönlichkeiten tauglich. Er hat für mich einen gewissen abseitigen Adel, wie er dem Meister skurriler und gespenstiger Namensgebungen, E.T.A. Hoffmann, hätte in den Sinn kommen können."

Ein unbekannter Text

Essays wie "Der Name meines Großvaters", Der schwarze Fleck", "Die farbigen Gräber" oder "Das Loch", die als Wiederveröffentlichungen im siebenten Band der Werkausgabe vorliegen, werden selbst für Hilbig-Kenner Neuentdeckungen sein. Es sind Texte, die vor Jahren lediglich in – mittlerweile vergriffenen – Anthologien erschienen.

Im Hinblick auf den literarischen Neuwert allerdings kommt dem 1985 entstandenen und Franz Fühmann gewidmeten Essay "Späte Entgegnung" eine herausragende Bedeutung zu. Dieser in Hilbigs Nachlass gefundene Text korrespondiert mit Franz Fühmanns Aufsatz "Praxis und Dialektik der Abwesenheit", in dem Fühmann die verschiedenen Bedeutungen des Wortes "Abwesenheit" hinterfragt.

Als Hilbig in der DDR noch ein weitgehend unbekannter Autor war, wollte Fühmann – wie er sagte – mit "Brachialgewalt" dafür sorgen, dass aus dem abwesenden Autor Wolfgang Hilbig ein in der DDR anwesender Schriftsteller wird. Als Autor war Hilbig in der DDR ein Unbekannter, weil sein Gedichtband "abwesenheit" nur in der Bundesrepublik, nicht aber in der DDR erschienen war.

Dialektik der Abwesenheit

Während der Wechsel von Ab- in Anwesenheit durch einen Buchstabentausch ein Leichtes ist, war Fühmanns Vorhaben unter den realpolitischen Bedingungen der DDR schwieriger zu realisieren. Erst 1983 konnte mit "STIMME STIMME" Hilbigs einzige selbständige Buchpublikation in der DDR erscheinen. Sein Gespräch mit Franz Fühmann setzte Hilbig mit "Späte Entgegnung" fort, wobei er daran erinnert, wie behutsam der 1984 verstorbene Fühmann mit der Sprache umzugehen wusste.

"Franz Fühmanns Sensibilität dem Material gegenüber ließ es nicht zu, daß er es unreflektiert verwendete. Und es gibt zum Beispiel in seinem Aufsatz ‚Praxis und Dialektik der Abwesenheit’ fast keinen Satz, in dem er den suspekt gewordenen Begriff ohne genaue Erläuterung stehen läßt. Ganz umgekehrt verfährt die Sprache der Ideologie: Sie benutzt das Wort ‚Abwesenheit’ wahllos, reißt es an sich, wirft es stets dann in die Rede, wenn es darum geht, ein Negativum zu kennzeichnen."

Ganz normale Männer

Mit "Späte Entgegnung" liegt nun neben "Der Mythos ist irdisch" ein weiterer Text Hilbigs vor, der im Hinblick auf seine Auseinandersetzung mit Fühmann von zentraler Bedeutung ist. In zwei weiteren Texten – "Die ewige Stadt" und "La bella Italia" – nähert sich Hilbig dem Land, in dem die Zitronen blühen. Beide Texte sind bemerkenswert: Denn der Rom gewidmete Text entstand, ohne dass Hilbig zuvor die Stadt am Tiber besuchen konnte, und in "La bella Italia" beschreibt er, wie er schließlich doch noch in das Sehnsuchtsland reisen darf, diese Reise aber für ihn zu spät kam.

Hilbigs Fühmann-Essays sind von rezeptionsgeschichtlicher Bedeutung. Ins Zentrum seiner Poetik hingegen führt seine Antwort auf eine Umfrage, zu der die FAZ 2002 Schriftsteller eingeladen hatte. Sie sollten – wie einhundert Jahre zuvor der Dichter Hugo von Hofmannsthal – an Lord Chandos schreiben. Hilbig nimmt in seinem Essay das Datum seiner Geburt, den 31. August 1941, zum Anlass, den Tag historisch einzuordnen. Er greift dazu auf das Buch "Ganz normale Männer" von Christopher R. Browning zurück, in dem der Autor protokollarisch festhält, dass deutsche Soldaten an diesem Tag in der Stadt Minkowzy ein Blutbad angerichtet haben, als sie 2.200 jüdische Männer, Frauen und Kinder erschossen.

Schuld der Deutschen

"Ich weiß nicht, wo die Stadt Minkowzy liegt, in Polen, in Rußland, ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch existiert, ich konnte das Buch, das für fast jeden Tag der Monate August und September des Jahres 1941 ähnlich Massenerschießungen auflistet, nicht zu Ende lesen, ich konnte es nicht zusammenhängend lesen, ich warf es beiseite, hob es wieder auf, blätterte weiter, wahllos, ich riß mir die Brille vom Gesicht, die mir den Dienst zu versagen schien; es war meine Denkkraft, die mir versagen wollte."

Als zentral in Hilbigs Poetik erweist sich die Schuld der Deutschen an den Opfern des Zweiten Weltkriegs. Als Nachgeborener weist er diese Schuld nicht einfach von sich, sondern er setzt sich vielmehr mit der Frage auseinander, ob nicht auch er zu den Tätern gezählt hätte, wenn er zwanzig Jahre früher geboren worden wäre. Das Wort "Asche", das in so vielen Texten Hilbigs erwähnt wird, besitzt in seiner Poetologie eine sich von Auschwitz herschreibende Bedeutung.

Die Literatur müsse sich dessen bewusst sein, dass eine ihrer dringlichen Aufgaben darin besteht, Kriege zu verhindern – Auschwitz dürfe sich nicht wiederholen. Für unverzichtbar hielt Hilbig deshalb die Lektüre von vier Büchern, da sie das wirklich notwendige Wissen über das 20. Jahrhundert enthalten, wie er im 2001 mit Christian Eger geführten Interview ausführt:

"Unbedingt ‚Der Archipel Gulag von Solschenizyn’. [...] Von Imre Kertész: ‚Roman eines Schicksallosen’ und ‚Galeerentagebuch’. Und Primo Levis Report ‚Ist das ein Mensch?’. All das halte ich für unumgängliches Wissen."

Das Werk – ein Text

Da die Essays, Reden und Interviews nun gesammelt in einem Band vorliegen, wird bei der Lektüre umso deutlicher, dass Hilbigs Werk durch thematische und motivische Querverweise untereinander vernetzt ist. Auf für ihn zentrale Themen – Herkunft, Holocaust, Heimat, um nur die wichtigsten zu nennen – geht er immer wieder ein. Seine Texte korrespondieren miteinander, sodass sich erklärt, was er meinte, als er auf Werner Jungs Frage, ob es letzten Endes nicht ein einziger Text sei, an dem er schreibe, antwortete:

"Ich glaube schon, ich habe ‚ein’ Thema."

Dass sich neben den Reden und Essays auch die Interviews im siebenten Band finden, macht ihn für die Erschließung von Hilbigs autobiografisch grundiertem Werk und für die Rekonstruktion von biografischen Zusammenhängen so wertvoll, denn die Gespräche sind wichtige, Hilbigs Werk erschließende Quellentexte. Aber auch wer den privaten Hilbig hinter seinem literarischen Werk entdecken will, wird die Interviews lesen müssen, Interviews, die Hilbig am liebsten ausgeschlagen hätte.

"Wenn man andauernd als öffentlicher Autor existieren muß, kommen so viele Dinge auf einen zu, die nicht unmittelbar zum Schreiben gehören. Man wird einbezogen in die öffentliche Seite der literarischen Existenz. Das kann zu einer Anforderung werden, die fast lähmt. Dazu zählen zum Beispiel auch Interviews und Fernsehgeschichten. Ich nehme auch sehr ungern an Talkshows teil. Man schreibt und veröffentlicht seine Bücher – und muß sich trotzdem noch um das Publikum kümmern. Tut man es nicht, kann man seine Existenz finanziell nicht mehr absichern."

Keine theoretische Veranlagung

Hilbig war ein begnadeter Lyriker und ein wortgewaltiger Prosaautor – zum Essayisten jedoch, so gab er in einem Interview zu verstehen, fühle er sich "nicht geeignet". Eine gewisse "Theoriereserviertheit" ist in Hilbigs Werk unverkennbar. Sie war wohl auch ausschlaggebend dafür, im Januar 1991 eine mit der Universität Texas in Austin bereits verabredete Gastdozentur mit der Begründung wieder abzusagen:

"Ich habe, wie mir scheint, keinerlei theoretische Veranlagungen und wahrscheinlich auch keinen Einblick in die Materie, wenn nicht eine völlig subjektiv periphere."

Allerdings belegen seine 1995 gehaltenen "Poetikvorlesungen" das ganze Gegenteil. Hilbig war sehr wohl dazu in der Lage, komplizierte theoretische Zusammenhänge zu entwickeln und wissenschaftliche Debatten zu erörtern. Dennoch wäre wohl auch seine bedeutendste theoretische Abhandlung, die "Frankfurter Poetikvorlesungen", Fragment geblieben, wenn er sie hätte absagen können. Aber das hätte zu einem Eklat geführt, den er nicht auslösen wollte. Das geht aus einem Brief hervor, den er an seinen Freund Hartmut Boek schrieb:

"Ich habe im Moment wenig Ruhe, ich schrieb Dir, glaube ich, daß ich im nächsten Jahr die Frankfurter Poetikvorlesung abhalten muß. Es wird schlecht bezahlt, ist eine Arbeit, die mich überfordert (theoretische Diskurse ... grauenvoll!) und ich bedaure es fast schon, daß ich die Sache angenommen habe."

Ansatz eines Widerstands

Als Autor ist Hilbig seinen Weg unbeirrt gegangen. Er blieb in der DDR unbeeindruckt von dem Ansinnen, sich an den Vorgaben des sozialistischen Realismus zu orientieren, und er hielt in der Bundesrepublik – widerständig gegenüber den Verlockungen des Literaturmarktes – an seinen Themen fest. Dass die Literatur nach 1989 an Einfluss verloren habe, wie er feststellte, trieb ihn um.

"Ich weiß nicht, wie, aber zumindest den Ansatz eines Widerstands müsse ich wagen."

Für seine literarischen Arbeiten ist Hilbig mit den wichtigsten Literaturpreisen der Bundesrepublik ausgezeichnet worden. 2002 erhielt er den renommierten Georg-Büchner-Preis, zuvor waren ihm der Ingeborg Bachmann- und der Peter Huchel-Preis zuerkannt worden.

Dankreden waren ein willkommener Anlass, um in der Öffentlichkeit zu sagen, was seiner Meinung nach gesagt werden musste. Ob politisch opportun war, was dabei zur Sprache kam, interessierte ihn nicht wirklich. So sprach er 1997 in seiner Dankrede zur Verleihung des Lessing-Preises – bezogen auf die deutsche Wiedervereinigung – von "Unzucht mit Abhängigen". Auch das Wort "Kolonialismus" fiel in diesem Zusammenhang.

1989 und 9/11 als Zäsur

Neben der "Wende" von 1989 ist der Terroranschlag vom 11. September 2001 ein wiederkehrendes Thema in den Reden und Interviews. Doch während er das Nachdenken über die Wiedervereinigung literarisch produktiv machen konnte, fehlten ihm angesichts des Angriffs auf das World Trade Center die Worte. Seine wahrscheinlich letzte, Fragment gebliebenen Erzählung, "Die Nacht am Ende der Straße", handelt von dem Schriftsteller H. – die autobiografischen Bezüge sind unverkennbar –, für den der 11. September 2001 eine sein Schreiben infrage stellende Zäsur darstellt.

"Jede Notiz, an der er sich seither versucht hatte, verwandelte sich unter seiner Feder in schreckliches trockenes Deutsch, wie man es in den Zeitungen lesen, wie man es auf allen Fernsehkanälen hören konnte. (...) Es waren die Sätze der Massenmedien ... H. fand keine anderen Sätze."

Wolfgang Hilbigs wortgewaltige und elegante Texte stehen einzigartig da in der nach 1945 entstandenen deutschsprachigen Literatur. Seine Sprache ist unverwechselbar, melancholisch ist der Grundton, den er anschlägt. Hilbigs Texte kreisen um das Vergehen, wobei sich Bedrohliches als unabänderlich erweist. Fast immer ist es für seine Figuren zu spät.

In den sechs zuvor erschienenen Bänden der Werkausgabe sind die einzelnen Nachworte von Schriftstellern verfasst worden. Diese Tradition hat der Verlag beibehalten. Im siebenten Band bezeichnet Wilhelm Bartsch in seinem Nachwort "Neun Irrfahrten zu Hilbig" Hilbig als einen schreibenden Schamanen. Man kann dieses Nachwort als Vorwort lesen – es lädt dazu ein, Wolfgang Hilbig, der am 31. August achtzig Jahre alt geworden wäre, wieder zu lesen.

Wolfgang Hilbig: "Werke. Essays, Reden, Interviews"

Herausgegeben von Jörg Bong, Jürgen Hosemann und Oliver Vogel

In Zusammenarbeit mit Volker Hanisch und einem Nachwort von Wilhelm Bartsch

S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M., 768 Seiten, 34 Euro.

Herausgegeben von Jörg Bong, Jürgen Hosemann und Oliver Vogel

In Zusammenarbeit mit Volker Hanisch und einem Nachwort von Wilhelm Bartsch

S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M., 768 Seiten, 34 Euro.