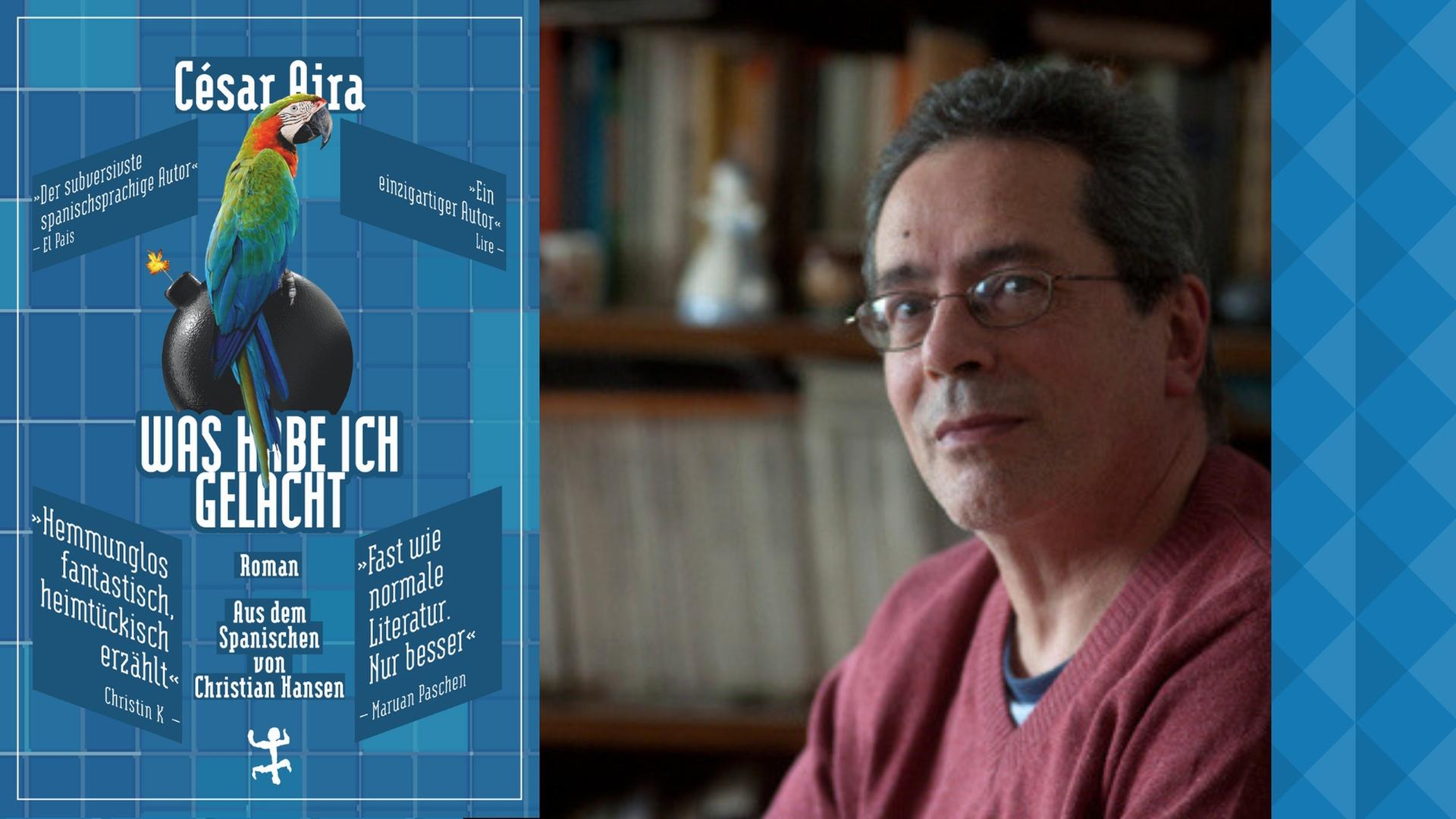

Welcher Teufel ist bloß in den grundseriösen Verlag Matthes & Seitz gefahren, das Cover eines Buchs derart marktschreierisch auszustatten und mit Werbeparolen vollzukleben? "Fast wie normale Literatur. Nur besser" liest man da und ist eigentlich weniger angezogen als geradezu ein wenig pikiert. So schrill – muss das sein? Auch der Titel eines der beiden jüngst veröffentlichten Bücher des Argentiniers César Aira, "Was habe ich gelacht", lässt eher an ein Reader’s Digest von Blondinenwitzen denken als an hochklassige Literatur. Nun besteht der Witz dieser schmalen Romane jedoch darin, dass alles etwas anders zu verstehen ist, als es zunächst klingt. Das fängt mit den Titeln an. "Das Testament des Zauberers Tenor" beginnt zwar als Geschichte eines Zauberkünstlers, der ein Testament hinterlässt, in dem er einer mysteriösen anderen Person einen Zaubertrick vermacht:

"Denn es geschah, dass ein Zauberer, der sich zur Ruhe setzte, seine exklusiven Nummern verkaufte, an Nachwuchszauberer, die damit ihren Originalitätsvorrat aufstockten. Da über diese Transaktionen der Mantel strengster Diskretion gebreitet blieb, konnte niemand entscheiden, ob sich eine bestimmte Nummer, ungeteiltes Eigentum eines Zauberers, seiner Erfindung verdankte oder von ihm gekauft worden war."

Glaubt man hier vielleicht noch, es mit der landläufigen Exposition einer womöglich zauberkunstkritischen Story zu tun zu haben, wird man schließlich feststellen müssen: Nein, die Geschichte schlägt unentwegt Haken und endet nach tausend Wendungen ganz anders, nämlich als Geschichte eines Tenors, der den Beinamen "Der Zauberer" trägt. Auf einen Begriff gebracht: Aira spielt virtuos mit Motiv-Bausteinen; das Ziel ist, den Leser so gründlich und so endgültig wie möglich zu verwirren.

Glaubt man hier vielleicht noch, es mit der landläufigen Exposition einer womöglich zauberkunstkritischen Story zu tun zu haben, wird man schließlich feststellen müssen: Nein, die Geschichte schlägt unentwegt Haken und endet nach tausend Wendungen ganz anders, nämlich als Geschichte eines Tenors, der den Beinamen "Der Zauberer" trägt. Auf einen Begriff gebracht: Aira spielt virtuos mit Motiv-Bausteinen; das Ziel ist, den Leser so gründlich und so endgültig wie möglich zu verwirren.

Literatur als Artefakt

Es handelt sich um eine Art Meta-Literatur, die sich weitestmöglich von der Realität entfernt und die das Bewusstsein, dass man es mit Literatur, also mit einem Artefakt zu tun hat, keine Zeile lang aus den Augen verliert. Natürlich wird man auch diese Texte linear lesen und versuchen, einen Anfang und ein Ende zu konstruieren. Bezeichnend ist aber eine Episode, in der der Protagonist, ein junger Schweizer, von einem Zufallsbekannten darüber belehrt wird, das Ziel einer Lektüre bestehe nicht darin, sie zu beenden:

"Auf einige Leser mochte das zutreffen, nicht aber auf ihn. Er mochte die Unterbrechungen, weil er spürte, dass sie seine Lektüre bereicherten. Sie gaben ihr einen Rhythmus, den sie von sich aus nicht besaß. Zudem sei speziell dieses Buch, eine aus den narrativen Klischees der Abenteuerpopulärliteratur konstruierte Zeitvertreibslektüre, die pure Kontinuität: Wer sich ihr überließ, verlor sich im endlosen Fall der Geraden."

Man kann Gift darauf nehmen, dass dies bewusst kryptisch formuliert ist; der Angesprochene erwidert denn auch, für ihn sei das alles chinesisch. Ob die Gefahr, sich beim Lesen "im endlosen Fall der Geraden" zu verlieren, wirklich so bedrohlich wäre, sei dahingestellt; jedenfalls haben wir es bei Airas Text nicht mit einer "Geraden" zu tun, sondern mit dem Gegenteil. Das gilt genauso für das Büchlein mit dem Titel "Was habe ich gelacht".

Man kann Gift darauf nehmen, dass dies bewusst kryptisch formuliert ist; der Angesprochene erwidert denn auch, für ihn sei das alles chinesisch. Ob die Gefahr, sich beim Lesen "im endlosen Fall der Geraden" zu verlieren, wirklich so bedrohlich wäre, sei dahingestellt; jedenfalls haben wir es bei Airas Text nicht mit einer "Geraden" zu tun, sondern mit dem Gegenteil. Das gilt genauso für das Büchlein mit dem Titel "Was habe ich gelacht".

Spiel mit der Pseudo-Autobiografie

Hier handelt es sich weniger um die Klischees der Abenteuerliteratur als um so etwas wie eine Pseudo-Autobiografie. Die Ich-Figur, die anfangs behauptet, sie möge es gar nicht, wenn man über ihre Bücher lache, erzählt nun eine Reihe sehr erfunden klingender Schwänke aus ihrem Leben und mokiert sich dabei heftig über das urmenschliche Bedürfnis der Selbstpreisgabe:

"Wo ich jetzt darüber nachdenke: Es ist erstaunlich, wie wenige Geheimnisse die Leute bewahren. Ein paar Gespräche im Café, und alle sind gelüftet. Das Geheimnis besteht nur so lange, wie niemand fragt."

"Wo ich jetzt darüber nachdenke: Es ist erstaunlich, wie wenige Geheimnisse die Leute bewahren. Ein paar Gespräche im Café, und alle sind gelüftet. Das Geheimnis besteht nur so lange, wie niemand fragt."

Das ist sicher richtig: Fragen wir also lieber nicht. Der Schriftsteller César Aira erinnert an einen Zauberkünstler, der weder seine persönlichen Geheimnisse noch seine handwerklichen Tricks jemals preisgeben wird. Damit ist deutlich eine Barriere aufgebaut gegenüber der gegenwärtig reüssierenden autofiktionalen Literatur à la Eribon, Ernaux, Knausgard und so weiter. Man muss nun gar nicht, wie es bereits geschehen ist, das eine gegen das andere ausspielen, als ginge es dabei um des Lesers Glückseligkeit. Beide Methoden, ob sie nun gerade im Trend liegen oder nicht, haben ihre Berechtigung. Man muss nicht die Autofiktion als "Nabelschau" brandmarken, denn man verdankt ihr mitunter triftige Erkenntnisse.

Und die Hyper-Fiktion im Stile eines César Aira, so lustig und unterhaltsam sie zweifellos sein mag, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn all die virtuosen Purzelbäume können auch schon mal eine gewisse Leere hinterlassen, wenn man das Buch zuklappt. Ob der Leser wirklich gut beraten ist, die Lektüre zu unterbrechen, um seinen eigenen Rhythmus zu finden, ist übrigens fraglich. Die meisten Leser suchen vermutlich jene imaginäre Schlaufe, an der sie sich festhalten können, zumal wenn es so schnittig um die Kurven geht wie hier bei dem wunderbaren César Aira.

César Aira: "Was habe ich gelacht"

Aus dem Spanischen von Christian Hansen

Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2019. 92 Seiten, 11,99 Euro.

Aus dem Spanischen von Christian Hansen

Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2019. 92 Seiten, 11,99 Euro.

César Aira: "Das Testament des Zauberers Tenor"

Aus dem Spanischen von Christian Hansen

Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2019. 168 Seiten, 18 Euro.

Aus dem Spanischen von Christian Hansen

Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2019. 168 Seiten, 18 Euro.