"Was mich am allermeisten interessierte und was dazu geführt hat, dass ich im Jahre 1919 das Bauhaus gegründet habe, war meine Erkenntnis, die schon sehr früh da war, dass wir in einem solchen Chaos um uns herum leben, dass durch den Einbruch der Industrie aller Zusammenhang zu einer Einheit verlorengegangen war, dass ich mir überlegte, was kann getan werden, um das zu verbessern."

So erinnerte sich Walter Gropius, der Gründer des Bauhauses, Jahrzehnte später an die Anfänge in Weimar. Am 1. April 1919 veröffentlichte Gropius das sogenannte Bauhaus-Manifest.

"Architekten, Maler und Bildhauer müssen die vielgliedrige Gestalt des Bauens in seiner Gesamtheit und in seinen Teilen wieder kennen und begreifen lernen, dann werden sich von selbst ihre Werke wieder mit architektonischem Geiste füllen, den sie in der Salonkunst verloren. Erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird; Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird als kristallenes Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens."

Ideen für eine junge Deutsche Republik waren gefragt

Die Gründung erfolgte in einer Zeit politischer und gesellschaftlicher Umbrüche: Ein verlorener Krieg, Millionen Tote, eine desolate wirtschaftliche und soziale Situation hatten zu revolutionären Unruhen und zum Untergang des Kaiserreiches geführt. Ideen für eine junge Deutsche Republik waren gefragt.

Aus Anlass des 100jährigen Gründungsjubiläums erinnerte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kürzlich an die damaligen Umstände.

"Ich glaube, dass es nicht nur einen zeitlichen, sondern auch einen inneren Zusammenhang gibt zwischen Bauhaus und dem Aufbruch in die demokratische Republik. Das Bauhaus brauchte, um zu wachsen, die Freiheit der Weimarer Republik, und sie schenkte ihr zugleich eine besondere Ausdrucksform. Ein neues Zusammenspiel vieler Künste und Handwerke sollte im Bauhaus eine neue Formgebung ermöglichen, die sich gegen den Schwulst der oft überladenen Gründerzeit und des Wilhelminismus richtete und die sich auch den ungeheuren Zerstörungen und dem Chaos nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zum ersten Mal künstlerisch und politisch stellte."

"Ich glaube, dass es nicht nur einen zeitlichen, sondern auch einen inneren Zusammenhang gibt zwischen Bauhaus und dem Aufbruch in die demokratische Republik. Das Bauhaus brauchte, um zu wachsen, die Freiheit der Weimarer Republik, und sie schenkte ihr zugleich eine besondere Ausdrucksform. Ein neues Zusammenspiel vieler Künste und Handwerke sollte im Bauhaus eine neue Formgebung ermöglichen, die sich gegen den Schwulst der oft überladenen Gründerzeit und des Wilhelminismus richtete und die sich auch den ungeheuren Zerstörungen und dem Chaos nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zum ersten Mal künstlerisch und politisch stellte."

Weimar kurzzeitig politisches Zentrum der Republik

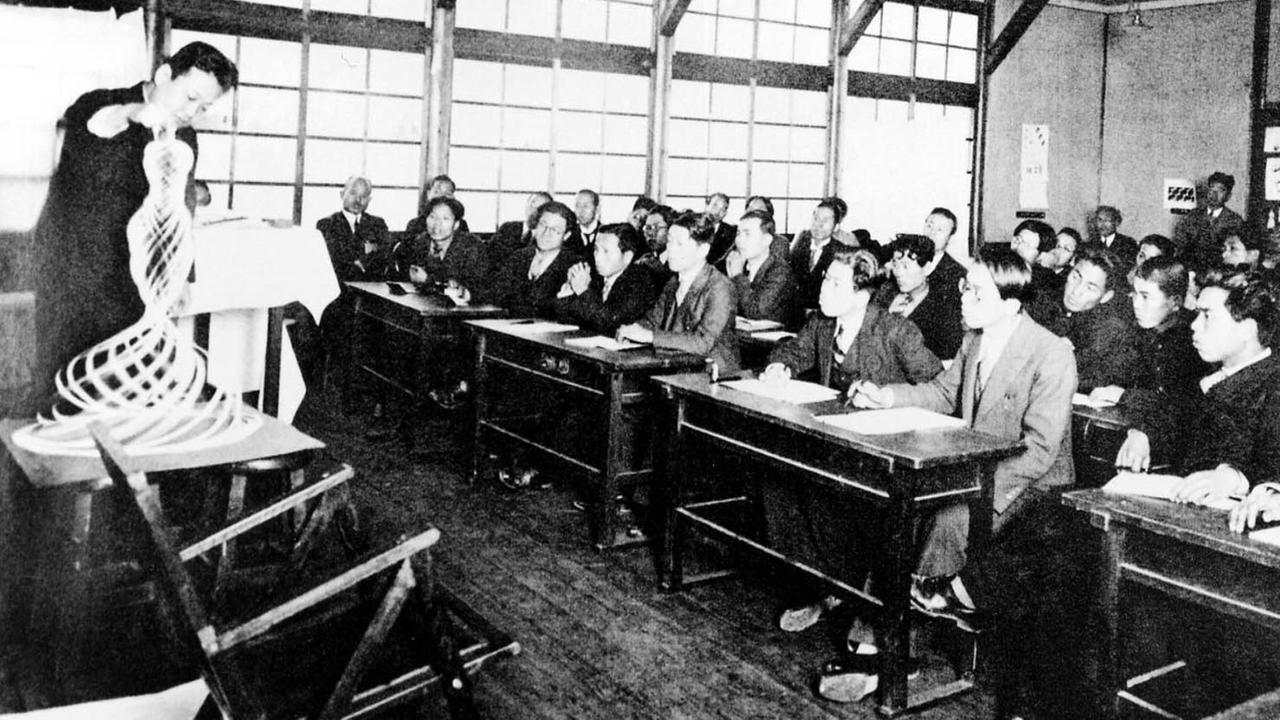

Die thüringische Kleinstadt Weimar, durch Goethe und Schiller berühmt geworden, wurde im Februar 1919 kurzzeitig zum politischen Zentrum der deutschen Republik. Dort war Henry van de Velde Leiter der renommierten Kunstgewerbeschule. Er war, wie Gropius, Mitglied des Deutschen Werkbundes, einer Gruppe innovativer Künstler, Architekten und Gestalter. Auf van de Veldes Vorschlag wurde Walter Gropius sein Nachfolger sowie Leiter der großherzoglichen Kunsthochschule. Gropius vereinte beide Schulen mit einem neuen pädagogischen Konzept zum Staatlichen Bauhaus Weimar.

"Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker", hatte Walter Gropius im Bauhaus-Manifest erklärt und gefordert:

"Bilden wir also eine neue Zunft der Handwerker ohne die klassentrennende Anmaßung, die eine hochmütige Mauer zwischen Handwerkern und Künstlern errichten wollte."

"Mit dem Bauhaus haben wir versucht, auf einer Laboratoriumsbasis dem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, sich durchzubilden. Und zwar nicht, indem er einen Lehrer imitiert, sondern dass wir versucht haben, sozusagen eine Wissenschaft des Designs aufzubauen, die sich aus den objektiven Dingen des menschlichen Lebens, physischen wie psychologischen, zusammensetzt, und dieses Material dem Einzelnen zu übergeben, dass er dann daraus etwas für sich selbst aufbaut."

Gropius holte internationale Künstler in die Provinz

Gropius bewies großes Geschick, das Bauhaus als eigenständige Einrichtung zu etablieren. Zudem hatte er die Macht und das Gespür, neue Wege zu gehen und dafür internationale Künstler zu begeistern und in die Provinz zu holen.

"Ich habe vielleicht einen glücklichen Griff mit den Lehrern gehabt, denn die berühmten Maler, die waren damals noch nicht berühmt, Kandinsky und Klee und Moholy-Nagy und Feininger und so weiter, das hat sich erst später herausgestellt."

"Ich habe vielleicht einen glücklichen Griff mit den Lehrern gehabt, denn die berühmten Maler, die waren damals noch nicht berühmt, Kandinsky und Klee und Moholy-Nagy und Feininger und so weiter, das hat sich erst später herausgestellt."

So wurde das Bauhaus Anfang der 1920er Jahre zu einem Treffpunkt der europäischen Avantgarde und zum Inbegriff für Weltoffenheit und künstlerische Visionen; mit Walter Gropius an der Spitze, der den Zeitgeist bündelte, so Philipp Oswalt, Professor für Architekturtheorie in Kassel und früherer Leiter der Stiftung Bauhaus Dessau:

"Gropius war eigentlich genial, wie er diese Marke Bauhaus begründet und entwickelt hat. Das Bauhaus in den Anfangsjahren war wie so ein Schwamm, der interessante Entwicklungen, die es gab, aufgesaugt hat. Heute ist ja unter dem Begriff Bauhaus, wenn irgendwas irgendwie eckig und glatt ist, Quadrat, Dreieck, Kreis, oder die Grundfarben, kubische Architektur, dann sagen wir sofort Bauhaus. Das ist natürlich total albern."

Beitrag zur Lösung dringender sozialer Probleme

Die Künstler am Bauhaus bekannten sich in ihrer Mehrzahl zur Weimarer Republik, politische Freiheit verstanden sie als Voraussetzung für künstlerische Unabhängigkeit. Um als staatliche Institution autonom arbeiten zu können, vermied Walter Gropius jedoch, das Bauhaus politisch einseitig zu positionieren.

"Es gab eine Reihe von Bauhäuslern, die sehr deutlich auch in diesen revolutionären Aufbrüchen nach dem Ersten Weltkrieg verortet sind. Selbst Klee war in der Münchner Räterepublik, Moholy in Ungarn. Das ist sozusagen die eine Facette. Dann gibt es halt Itten, der aus der Theosophie-Bewegung kommt, die damals eine große Bedeutung hat."

"Es gab eine Reihe von Bauhäuslern, die sehr deutlich auch in diesen revolutionären Aufbrüchen nach dem Ersten Weltkrieg verortet sind. Selbst Klee war in der Münchner Räterepublik, Moholy in Ungarn. Das ist sozusagen die eine Facette. Dann gibt es halt Itten, der aus der Theosophie-Bewegung kommt, die damals eine große Bedeutung hat."

Unabhängig von unterschiedlichen ideologischen Vorstellungen wollten die Lehrer am Bauhaus eine neue Pädagogik begründen und einen Beitrag zur Lösung dringender sozialer Probleme leisten, zum Beispiel mit neuen Wohnformen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen. In Wien, Berlin oder Frankfurt entwickelten Architekten, Genossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften zwar auch Konzepte zur sozialen Wohnungsfrage, Walter Gropius sei dem aber einen Schritt voraus gewesen, meint Werner Durth, Architekturhistoriker an der Universität Darmstadt.

"Denn noch unter den Bedingungen der Inflation und absoluten Wohnungsnot zeigte er mit seinem Modellhaus in Weimar 1923 sozusagen den Prototypen der neuen Architektur, das war das später berühmte Haus am Horn, das glich einem weißen Kubus, also einem Würfel, mit ganz knapp eingeschnittenen Fenstern, ohne jeden Bauschmuck, das war der erste Programmbau."

"Kein Salzstreuer, keine Teekanne sollte zu gering sein"

Im Jahr 1923 leitete Walter Gropius mit der Parole "Kunst und Technik – eine neue Einheit" eine neue Phase am Bauhaus ein. Maßgeblich waren die Ideen des niederländischen "De Stijl"-Künstlers Theo van Doesburg. Die industriell geprägte, maschinelle Herstellung von Produkten löste das Handwerk ab. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede zur Jubiläumsfeier:

"Man wollte eben keine Kathedralen bauen, sondern Häuser und Wohnraum entwickeln für jedermann, Gegenstände, die praktisch und schön zugleich sein sollten. Ein besseres Leben, und zwar für viele, möglichst für alle: das gehörte zu den ursprünglichen Intentionen. Und nichts, kein Salzstreuer, keine Teekanne sollte zu gering sein für einen entschiedenen Gestaltungsehrgeiz. Deshalb gehört es für mich zu einer etwas seltsamen Dialektik der Geschichte, wenn heute Bauhaus-Design fast ein Synonym geworden ist für die Wohnungseinrichtung von Besserverdienenden, einer, wenn Sie so wollen, Geschmacks-Elite."

"Man wollte eben keine Kathedralen bauen, sondern Häuser und Wohnraum entwickeln für jedermann, Gegenstände, die praktisch und schön zugleich sein sollten. Ein besseres Leben, und zwar für viele, möglichst für alle: das gehörte zu den ursprünglichen Intentionen. Und nichts, kein Salzstreuer, keine Teekanne sollte zu gering sein für einen entschiedenen Gestaltungsehrgeiz. Deshalb gehört es für mich zu einer etwas seltsamen Dialektik der Geschichte, wenn heute Bauhaus-Design fast ein Synonym geworden ist für die Wohnungseinrichtung von Besserverdienenden, einer, wenn Sie so wollen, Geschmacks-Elite."

Schon damals hinkte der soziale Anspruch der Wirklichkeit hinterher, die Produktion preiswerter Produkte blieb in Weimar aus. Der Designer Wilhelm Wagenfeld über die von ihm 1924 entworfene Tischleuchte:

"Als ich dann mit dieser Bauhauslampe irgendwann einmal einen Messestand betreute, wurde ich sehr bedauert, weil unsere Lampe viel zu teuer war, deshalb haben wir auch keine einzige verkauft, sondern nur Interessenten gefunden, die dieses und jenes vielleicht bestellen wollten."

In rechten, antisemitischen Kreisen Thüringens galt das Bauhaus als angeblicher Hort von Juden, Marxisten und emanzipierten Frauen. Dementsprechend war die Schule heftigen Anfeindungen ausgesetzt.

"Als ich dann mit dieser Bauhauslampe irgendwann einmal einen Messestand betreute, wurde ich sehr bedauert, weil unsere Lampe viel zu teuer war, deshalb haben wir auch keine einzige verkauft, sondern nur Interessenten gefunden, die dieses und jenes vielleicht bestellen wollten."

In rechten, antisemitischen Kreisen Thüringens galt das Bauhaus als angeblicher Hort von Juden, Marxisten und emanzipierten Frauen. Dementsprechend war die Schule heftigen Anfeindungen ausgesetzt.

Philipp Oswalt: "Letztendlich waren die Sozialdemokratie, Teile der Liberalen und die Kommunisten das, was das Bauhaus getragen hat, und es war immer ein Ringen zwischen den rechten und den linken Kräften. Da gab es breite Kreise in der Politik, aber auch in der Bevölkerung, die dem erstmal nicht so folgen wollten."

Das Bauhaus kostete 100.000 Mark

Nach den Wahlen zum Thüringer Landtag Anfang 1924 geriet das Bauhaus in eine existenzielle Krise, so Ludwig Grote, damals Landeskonservator im benachbarten Freistaat Anhalt, im Rückblick.

"Als an Stelle der demokratisch-sozialistischen Regierung eine völkisch und deutsch-national orientierte gewählt wurde, begann die Leidenszeit des Bauhauses. Die neue Regierung tat alles, um das Bauhaus abzuwürgen, kann man sagen, indem sie ununterbrochen den Haushalt desselben kürzte. Das Bauhaus unternahm dann Versuche, die Industrie zu gewinnen, um Aufträge zu erhalten. Aber das nützte alles nichts, das Bauhaus wurde immer stärker eingeengt, und mit Ende des Jahres 1924 war es soweit, dass die Bauhausmeister mit Gropius an der Spitze kündigten."

"Als an Stelle der demokratisch-sozialistischen Regierung eine völkisch und deutsch-national orientierte gewählt wurde, begann die Leidenszeit des Bauhauses. Die neue Regierung tat alles, um das Bauhaus abzuwürgen, kann man sagen, indem sie ununterbrochen den Haushalt desselben kürzte. Das Bauhaus unternahm dann Versuche, die Industrie zu gewinnen, um Aufträge zu erhalten. Aber das nützte alles nichts, das Bauhaus wurde immer stärker eingeengt, und mit Ende des Jahres 1924 war es soweit, dass die Bauhausmeister mit Gropius an der Spitze kündigten."

Das Bauhaus und seine bekannten Meister, neben Walter Gropius unter anderen Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Gerhard Marcks, László Moholy-Nagy, Georg Muche und Oskar Schlemmer, waren aber inzwischen so anerkannt, dass sich mehrere Städte für eine Übernahme interessierten, darunter Frankfurt am Main und Dessau. Ludwig Grote beriet damals den Dessauer Oberbürgermeister Fritz Hesse.

"Bei unserer ersten Besprechung fragte mich Oberbürgermeister Hesse, ob ich denn das Bauhaus kenne, und ich sagte ‚ja‘, und dann sagte er, ‚wäre das nichts für uns?‘ Der Oberbürgermeister bat mich, möglichst bald nach Weimar zu fahren und festzustellen, was denn das Bauhaus eigentlich koste. Ich tat es wenige Tage darauf und wurde im Bauhaus von Moholy-Nagy empfangen. Und er nannte mir den Betrag von 100.000 Mark. Mit dieser Information versehen kehrte ich nach Dessau zurück. Als der Oberbürgermeister diese Summe hörte, sagte er, ‚ach, so wenig, dann können wir die Geschichte machen.‘"

Gropius-Siedlung Törten mit 300 Häusern

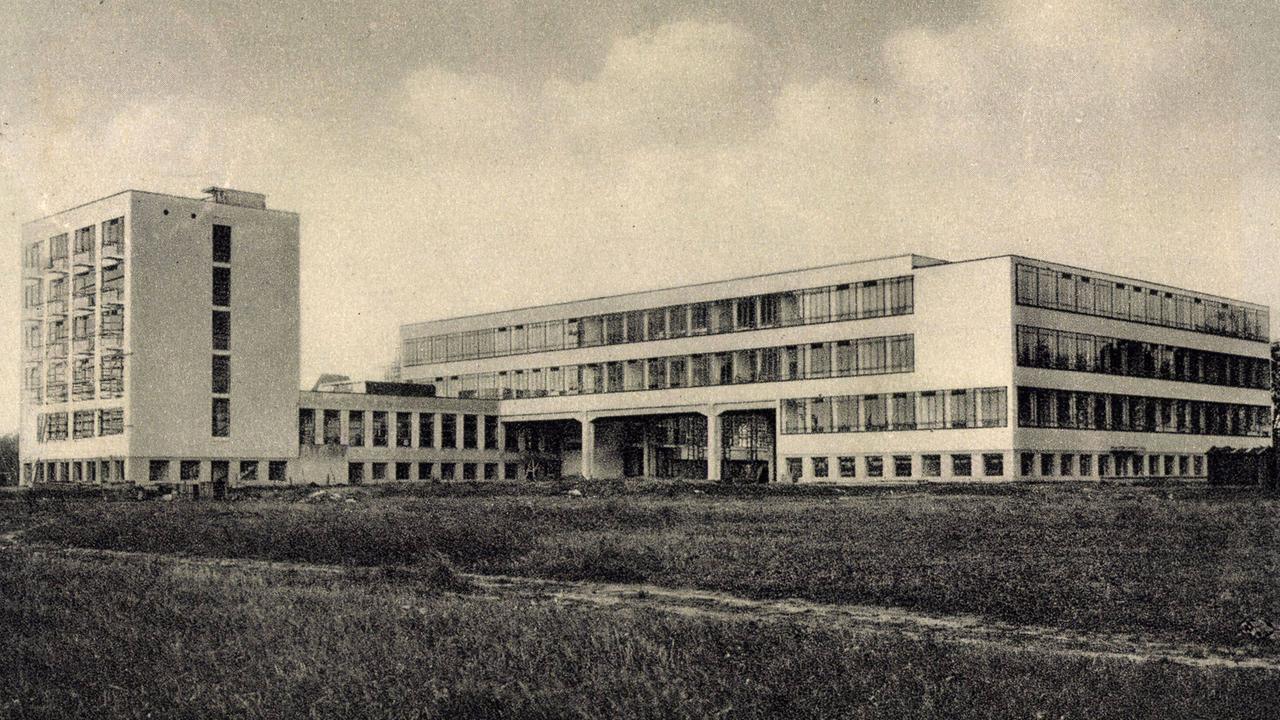

So kam das Bauhaus 1925 nach Dessau. Hier wurden innerhalb kurzer Zeit das Weltgeltung erlangende Schulgebäude und die Meisterhäuser errichtet, hier wurde aus dem "Staatlichen Bauhaus" die "Hochschule für Gestaltung", hier entfaltete sich die in Weimar postulierte Einheit von Kunst und Technik, hier entstanden bekannte Produkte wie Marcel Breuers Stahlrohr-Freischwinger. Und hier ließ Walter Gropius die Siedlung Törten mit 300 Häusern bauen. Philipp Oswalt:

"Das Bauhaus hatte die Unterstützung der Sozialdemokratie, weil es sagte, wir lösen eure Wohnungsfrage und produzieren billige Wohnungen. In Dessau wie in anderen Städten gab es Wohnungsnot. Und dann stellt sich heraus, das, was Gropius da baut, ist 15 Prozent teurer als das normale Haus. Und das führt eigentlich zu einem Bruch mit der Sozialdemokratie. Medial ist das Bauhaus so erfolgreich wie noch nie, aber es kriselt, weil das, was versprochen ist, nicht so einlösbar ist."

"Das Bauhaus hatte die Unterstützung der Sozialdemokratie, weil es sagte, wir lösen eure Wohnungsfrage und produzieren billige Wohnungen. In Dessau wie in anderen Städten gab es Wohnungsnot. Und dann stellt sich heraus, das, was Gropius da baut, ist 15 Prozent teurer als das normale Haus. Und das führt eigentlich zu einem Bruch mit der Sozialdemokratie. Medial ist das Bauhaus so erfolgreich wie noch nie, aber es kriselt, weil das, was versprochen ist, nicht so einlösbar ist."

Frustriert von den kommunalpolitischen Angriffen, verließ Gropius das Bauhaus, um sich als freier Architekt den vermehrten Aufträgen aus Industrie und Wirtschaft zu widmen. Als Nachfolger schlug er den Leiter der Bauabteilung, Hannes Meyer, vor. Gustav Hassenpflug, einer seiner Schüler, erinnerte sich an Meyer:

"Er trat für die Kollektivarbeit ein und schmähte sehr aggressiv den Formalismus, und er sprach von einer Bauhausmode, die er verurteilte. Sein unbestreitbares Verdienst ist die Aktivierung der Produktivarbeit der Werkstätten und die Zusammenarbeit mit der Industrie."

Mehr und mehr Männerdomäne

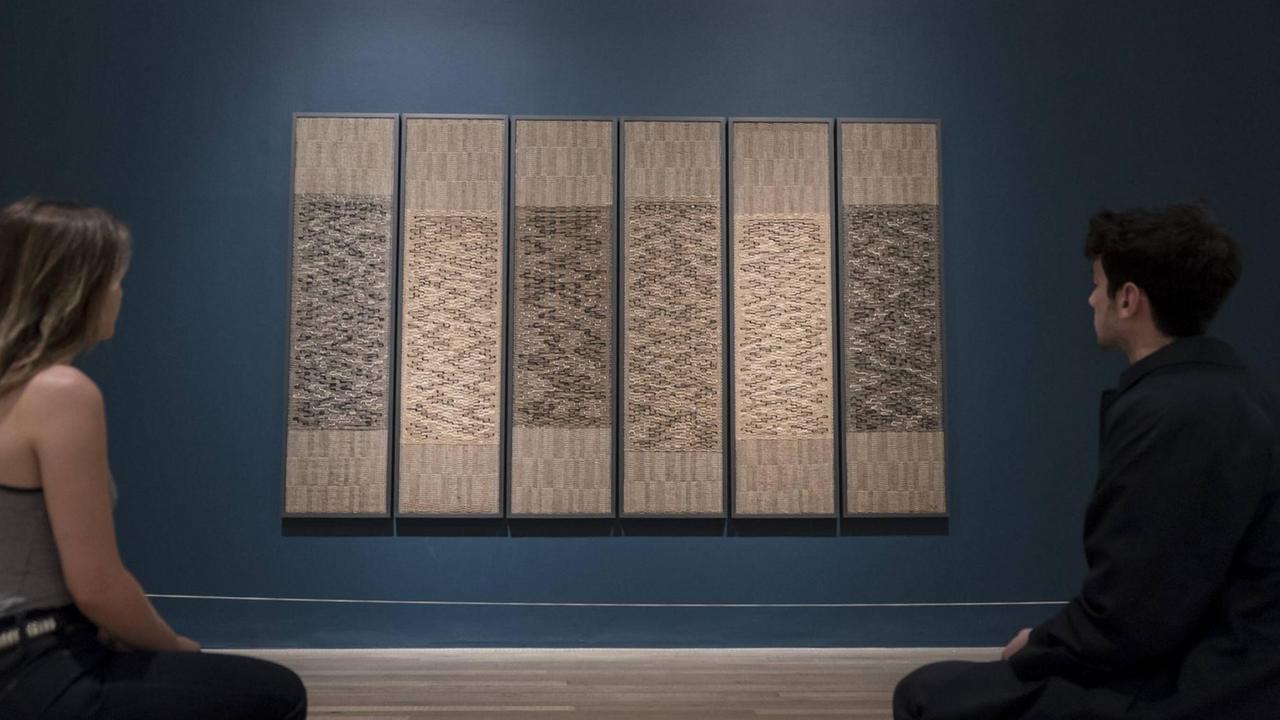

Hannes Meyer postulierte "Volksbedarf statt Luxusbedarf", dementsprechend entwickelte das Bauhaus nun in den eigenen Werkstätten Gebrauchsgegenstände. Doch allein Weberei und Töpferei trugen durch den Verkauf ihrer Produkte einen nennenswerten Beitrag zum Etat der Schule bei.

War das Bauhaus ursprünglich angetreten, Frauen an der Gestaltung einer neuen Wirklichkeit gleichberechtigt zu beteiligen, so wurde es in den folgenden Jahren mehr und mehr zur Männerdomäne; bis auf Ausnahmen wie Anni Albers, Marianne Brandt und Alma Siedhoff-Buscher, die sich gegen alle Widerstände behaupteten und deren Produkte heute Klassiker der Moderne sind. Die Weberei war die einzige Werkstatt, in der sich mit Gunta Stölzl eine Frau als Leiterin durchsetzen konnte. In den 1960er Jahren erinnerte sie sich:

"In der Produktionswerkstatt arbeiteten Angestellte, denn wir hatten ja inzwischen größere Aufträge bekommen, die die Schüler nicht mehr bewältigen konnten. Das heißt, sie konnten sich daran beteiligen, sie konnten die Entwürfe machen, und die Angestellten haben dann die Stoffe ausgeführt. Der Erfolg war groß. Das hieß Textilien für den Innenraum zu kreieren, Möbelstoffe, Vorhangstoffe, weg von den Bildillusionen am Webstuhl."

Bauhaus-Auflösung in Dessau 1932

Als die NSDAP in Dessau an Einfluss gewann, war Hannes Meyer wegen seiner offenen Sympathien für den Sozialismus als Leiter des Bauhauses nicht mehr zu halten. 1930 kündigte ihm der Stadtrat unter dem Vorwand "kommunistischer Machenschaften".

Das Bauhaus wurde vorübergehend geschlossen, die Studenten mussten sich erneut bewerben, und Ludwig Mies van der Rohe, einer der bedeutendsten Architekten der Moderne, leitete als Nachfolger Meyers die letzte Phase ein. Er rückte die Architektur in den Mittelpunkt, ließ die Produktionsstätten schließen und verordnete der Hochschule politische Zurückhaltung. Trotzdem beschloss der von der NSDAP dominierte Gemeinderat die Auflösung des Bauhauses zum September 1932. Ludwig Mies van der Rohe:

"Da ich nun wusste, das geht in Anhalt nicht, habe ich in Berlin eine Fabrik gemietet. Es gefiel uns da eigentlich besser wie im Bauhaus, es war nicht so prätentiös, hinter einem schmutzigen verfallenen Bretterzaun. Wer da zu uns kam, der wollte wirklich zu uns kommen."

Doch in der alten Telefonfabrik in Berlin-Steglitz existierte das als Privatschule geführte Bauhaus nur wenige Monate, im April 1933 durchsuchte die Gestapo die Räume.

"Ich komme eines Morgens, da sehe ich, dass alles umstellt war. Und ich komme da heran, und die sagen: Halt! Und ich sage, was bedeutet das? Es ist meine Schule, die gehört mir! Und dann waren da Leute von der Gestapo, die sollten eine Hausdurchsuchung machen."

Das Bauhaus wurde vorübergehend geschlossen, die Studenten mussten sich erneut bewerben, und Ludwig Mies van der Rohe, einer der bedeutendsten Architekten der Moderne, leitete als Nachfolger Meyers die letzte Phase ein. Er rückte die Architektur in den Mittelpunkt, ließ die Produktionsstätten schließen und verordnete der Hochschule politische Zurückhaltung. Trotzdem beschloss der von der NSDAP dominierte Gemeinderat die Auflösung des Bauhauses zum September 1932. Ludwig Mies van der Rohe:

"Da ich nun wusste, das geht in Anhalt nicht, habe ich in Berlin eine Fabrik gemietet. Es gefiel uns da eigentlich besser wie im Bauhaus, es war nicht so prätentiös, hinter einem schmutzigen verfallenen Bretterzaun. Wer da zu uns kam, der wollte wirklich zu uns kommen."

Doch in der alten Telefonfabrik in Berlin-Steglitz existierte das als Privatschule geführte Bauhaus nur wenige Monate, im April 1933 durchsuchte die Gestapo die Räume.

"Ich komme eines Morgens, da sehe ich, dass alles umstellt war. Und ich komme da heran, und die sagen: Halt! Und ich sage, was bedeutet das? Es ist meine Schule, die gehört mir! Und dann waren da Leute von der Gestapo, die sollten eine Hausdurchsuchung machen."

Van der Rohe erst zu Zugeständnissen an NS-Regime bereit

Die Studenten wurden vorübergehend festgenommen, die Räume versiegelt und Mies van der Rohe stundenlang verhört. Eine Konferenz der Lehrkräfte beschloss dann am 20. Juli 1933, das Bauhaus aufzulösen.

Gleichwohl war Mies van der Rohe zunächst zu Zugeständnissen an das NS-Regime bereit. Er trat in die Reichskulturkammer ein und unterzeichnete einen Wahlaufruf für Hitler. Erst 1938, als er für sich keine Zukunft mehr in Nazi-Deutschland sah, siedelte er in die USA über, wohin andere Bauhaus-Lehrer wie Gropius und Breuer schon vorher emigriert waren und Anerkennung gefunden hatten.

Nach 1945 kehrte dann das Bauhaus quasi als Reimport wieder nach Deutschland zurück. Während im Westen in den 1950er Jahren die Hochschule für Gestaltung in Ulm oder die Architekten des West-Berliner Hansaviertels die Bauhaus-Vorstellungen der Weimarer Zeit aufgriffen, wurden in der DDR diese Ideen als "imperialistischer Stil" abgelehnt.

Wolfgang Thöner von der Stiftung Bauhaus Dessau:

"Bauhaus wurde in Abgrenzung zum Überbegriff für alle Konzepte der Moderne, vom Konstruktivismus bis zum international style, die spätestens ab 1951 keine Chance mehr hatten. Sie galten in Folge ‚fehlender Schönheit‘ in ihrer Kunstlosigkeit als formalistisch oder gar kosmopolitisch-imperialistisch."

Nach 1945 kehrte dann das Bauhaus quasi als Reimport wieder nach Deutschland zurück. Während im Westen in den 1950er Jahren die Hochschule für Gestaltung in Ulm oder die Architekten des West-Berliner Hansaviertels die Bauhaus-Vorstellungen der Weimarer Zeit aufgriffen, wurden in der DDR diese Ideen als "imperialistischer Stil" abgelehnt.

Wolfgang Thöner von der Stiftung Bauhaus Dessau:

"Bauhaus wurde in Abgrenzung zum Überbegriff für alle Konzepte der Moderne, vom Konstruktivismus bis zum international style, die spätestens ab 1951 keine Chance mehr hatten. Sie galten in Folge ‚fehlender Schönheit‘ in ihrer Kunstlosigkeit als formalistisch oder gar kosmopolitisch-imperialistisch."

Oswalt: Wohnungsmangel "muss politisch gelöst werden"

Erst in den 1970er Jahren besann sich die DDR auf das Erbe des Bauhauses und begann, das berühmte Dessauer Hochschulgebäude zu rekonstruieren.

Heute, 100 Jahre nach der Gründung in Weimar, blicken große Teile der deutschen Öffentlichkeit mit einem gewissen Stolz auf das "große Jubiläumsjahr", so Bundespräsident Steinmeier. Nicht nur in Berlin, Weimar und Dessau werde an das Bauhaus erinnert.

"Es wird auch international beachtet in Veranstaltungen und Ausstellungen von Paris über Tel Aviv bis Brasilien. Denn das Bauhaus gehört inzwischen zu den bedeutendsten und weltweit wirkungsvollsten kulturellen Hervorbringungen unseres Landes. Der sogenannte Bauhausstil wurde zu einem Synonym der Moderne – gerade und besonders in der Architektur."

Heute, 100 Jahre nach der Gründung in Weimar, blicken große Teile der deutschen Öffentlichkeit mit einem gewissen Stolz auf das "große Jubiläumsjahr", so Bundespräsident Steinmeier. Nicht nur in Berlin, Weimar und Dessau werde an das Bauhaus erinnert.

"Es wird auch international beachtet in Veranstaltungen und Ausstellungen von Paris über Tel Aviv bis Brasilien. Denn das Bauhaus gehört inzwischen zu den bedeutendsten und weltweit wirkungsvollsten kulturellen Hervorbringungen unseres Landes. Der sogenannte Bauhausstil wurde zu einem Synonym der Moderne – gerade und besonders in der Architektur."

Nüchterner blickt der frühere Leiter der Stiftung Bauhaus Dessau, Philipp Oswalt, auf das Erbe von Gropius, Meyer und Mies van der Rohe.

"Das historische Bauhaus hat zur Wohnungsfrage keinen Beitrag geleistet. Heute ist es nicht das Problem, dass Sie keine Architekten finden, die gute Wohnungen planen, sondern das Problem ist die gesellschaftliche Grundlage: Wer baut mit wessen Geld für wen? Das ist ein politisches Problem, das muss politisch gelöst werden. Und das kann ich nicht mit einer Jubelfeier über Bauhaus lösen. Das beantwortet nicht, wo wir einfach Zehntausende und Hunderttausende von Wohnungen brauchen und wir einfach Modelle haben müssen, wie wir auch Quantitäten in guten Qualitäten und zu bezahlbaren Preisen herstellen."