"Ursprünglich gab es nur den Zucker als Kostbarkeit - in der Zeit, als man silberne Zuckerdosen überall dort hatte, wo Wohlstand war und wo man sich den Zucker aus den Kolonien leisten konnte. Und dieser kam eben aus den Kolonien und war ein Produkt des Zuckerrohrs", so Hubert Olbrich, der langjährige Leiter des Berliner Zuckermuseums.

Das ökonomische Potenzial der Runkelrübe

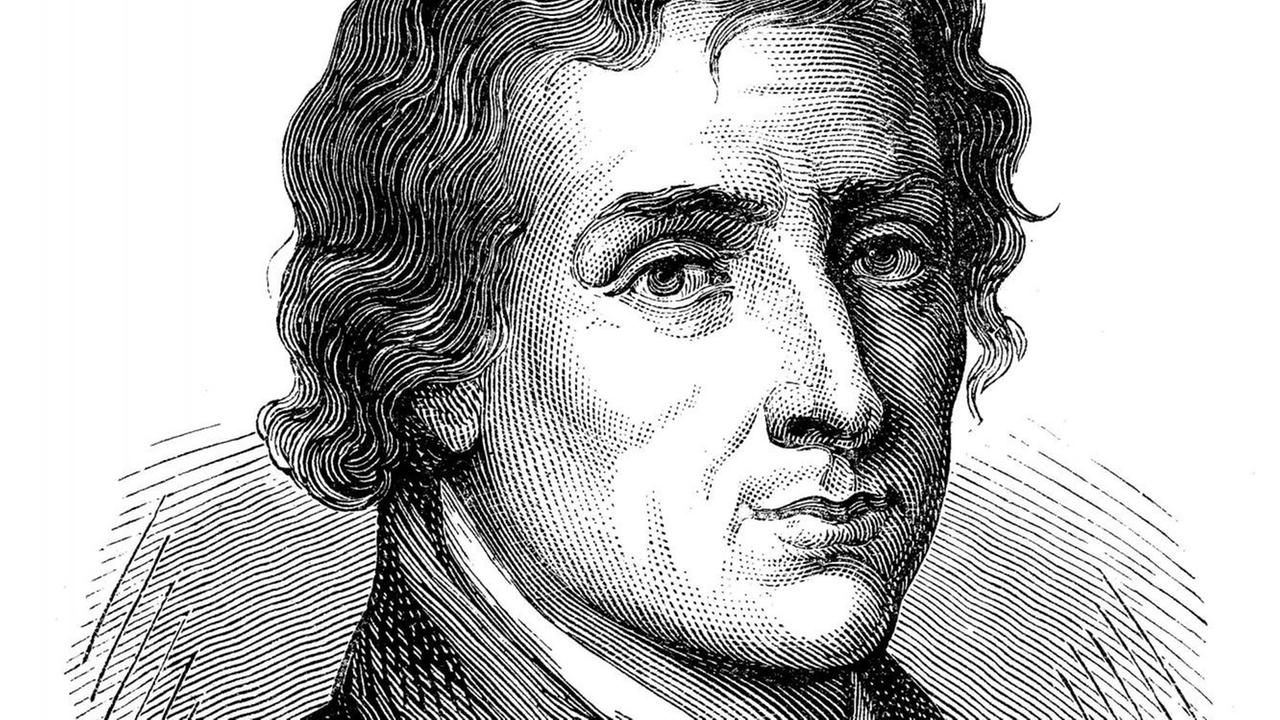

Dass der Zucker, einst ein Luxusgut, heute zu den Grundnahrungsmitteln gehört, ist Franz Carl Achard zu verdanken, der Anfang des 19. Jahrhunderts die preußische Rübenzuckerindustrie begründete. Achard erkannte, welches ökonomische Potenzial in "beta vulgaris", der Runkelrübe steckte, die man heute auch die "Zuckerrübe" nennt. Und - er machte seinen Zeitgenossen klar, dass der Rübenzucker auch unter moralischen Aspekten die bessere Alternative war. Denn an dem Importzucker klebte Blut, weil die großen Zuckerrohrplantagen in Übersee damals noch von Sklaven beackert wurden, wie Hubert Olbrich in einem Radiobeitrag über die Kulturgeschichte der Zuckerrübe betonte. "Die Konkurrenz, die durch diesen Rübenzucker aufgekommen ist, hat die Investitionswurzeln der Sklavenwirtschaft in Übersee getroffen. Und das wusste Achard, das war seine große humane Tat."

Achard, 1753 als Sohn französischer Emigranten in Berlin geboren, war ein Schüler von Andreas Sigismund Marggraf, einem der bekanntesten Chemiker seiner Zeit. Marggraf hatte schon 1747 entdeckt, dass der Zucker, der in Rüben steckte, mit dem Zucker aus Zuckerrohr chemisch identisch war. Er hatte sich für das Thema aber nicht weiter interessiert. Anders Achard, der erst als Marggrafs Assistent gearbeitet hatte, bevor er 1782, nach Marggrafs Tod, dessen Nachfolger als Direktor der Physikalisch-Mathematischen Klasse der Preußischen Akademie der Wissenschaften wurde - vermutlich ohne jemals ein ordentliches Studium absolviert zu haben.

Durchbruch mit der "Weißen Schlesischen Rübe"

Auf einem Gutshof in der Nähe von Berlin versuchte Achard, eine Rübensorte mit sehr hohem Zuckergehalt heranzuzüchten. Als besonders vielversprechend erwies sich die "Weiße Schlesische Rübe", die zur Stammmutter aller Zuckerrüben werden sollte. Parallel dazu vertiefte sich Achard in die Details der Zuckerherstellung, so Hubert Olbrich: "Und wir können heute nur mit Staunen feststellen, dass dieser Mann genial gewesen ist, um das alles selbst erst mal, ohne Vorbilder, zu tun, um das zu erreichen, was der Zucker eben bringt."

Rübenzucker und Blitzableiter: Achard das Multitalent

Dabei war der Zucker keineswegs Achards einziges Steckenpferd. Er beschäftigte sich mit vielen damals aktuellen Themen. Achard experimentierte mit Sauerstoff, Elektrizität, Metallen und Mineralien. Er konstruierte einen transportablen Feldtelegrafen und ließ auf den ersten Berliner Häusern Blitzableiter anbringen. Aber - er kam auch immer wieder auf den Zucker zurück. Im Januar 1799 wandte er sich, mit der Bitte um Unterstützung, direkt an den preußischen König Friedrich Wilhelm III.:

"Allerdurchlauchtigster, Grossmächtigster König, Allergnädigster König und Herr! Ich erdreiste mich Euer Königlichen Majestät in tiefster Unterthänigkeit, eine Abhandlung über die Bereitung des Zuckers aus der in vielen Provinzen ... als Viehfutter angebauten Runkel-Rübe, nebst den dazu gehörigen Belegen und Proben des Runkel-Rüben-Zuckers, zufassen zu legen", hieß es in Achards "Immediateingabe", in der er sich auch eine Art von Patent auf seinen Rübenzucker erbat.

Darauf ging der König nicht weiter ein. Aber, immerhin, Achard wurden 50.000 Taler zugesprochen. Er kaufte sich dafür einen Gutshof in Kunern in der preußischen Provinz Niederschlesien, wo er 1802 die erste Rübenzuckerfabrik der Welt eröffnete. Achard schrieb eine "Anleitung zum Anbau der zur Zuckerfabrication anwendbaren Runkelrüben" und später auch noch ein dickes Handbuch über "Die europäische Zuckerfabrikation aus Runkelrüben".

Viel Glück war ihm dann leider nicht mehr beschieden. Seine Fabrik brannte 1807 ab. Eine Lehranstalt für die Herstellung von Rübenzucker, die Achard daraufhin gründete, musste ihre Tore wegen seiner angeschlagenen Gesundheit schon bald wieder schließen. Als Achard am 20. April 1821 in Kunern starb, hatte man ihn im fernen Berlin schon so gut wie vergessen. Doch andere hatten seine Ideen aufgegriffen. Bis sich der Rübenzucker - als Alternative zum Rohrzucker - auf dem Markt etabliert hatte, dauerte es zwar noch eine Weile. Aber der Weg dahin war dank Achard geebnet.