Vor 50 Jahren erschien "A Theory of Justice" des Harvard-Philosophen John Rawls. Wie könnte oder müsste man Rawls' Theorie für die Gesellschaft von heute aktualisieren? Für "Essay und Diskurs" haben die Autorinnen Gemma Pörzgen und Christine Bratu sich Rawls‘ Theorie aus heutiger Sicht genähert:

- Die verlorene Gerechtigkeit von Gemma Pörzgen

Für manche ist es nur eine Worthülse, für andere das wichtigste politische Ziel. Über Gerechtigkeit wird viel und gerne debattiert, aber jeder versteht darunter etwas anderes. Damit sind immer wieder auch aktuelle Fragestellungen der Gesellschaft berührt, Stichwort soziale Gerechtigkeit und Gendergerechtigkeit. Der Versuch einer Annäherung - Ideal und ignorant von Christine Bratu

In seiner "Theorie der Gerechtigkeit" skizziert der Philosoph John Rawls einen Staat, dessen Ziel es ist, jedes Individuum angemessen zu respektieren. Dennoch erfährt diese politische Utopie quasi seit ihrer Veröffentlichung Kritik von feministischer Seite. Über die blinden Flecke einer Theorie, die es vielleicht zu gut mit uns meinte.

50 Jahre Theorie der Gerechtigkeit

Eine Reihe in drei Teilen

- Die Zukunft der Politischen Philosophie (05.09.2021)

- Verlorener Begriff und feministische Kritik (12.09.2021)

- Wie Rawls über Umverteilung, Sozialstaat und Weltordnungen dachte (19.09.2021)

Das Wort Gerechtigkeit hat einmal ganz anders geklungen. Wie ein großes Versprechen für die Zukunft. Eine Aussöhnung scharfer Gegensätze. Das Überwinden der Kluft von Arm und Reich. Über Jahrhunderte hat die Frage nach der Gerechtigkeit zahlreiche Philosophen beschäftigt, schon Platon und Aristoteles galt sie einst als wichtigste Tugend. Auch in der Moderne haben bedeutende Werke wie John Rawls‘ "Theorie der Gerechtigkeit" und die "Idee der Gerechtigkeit" des indischen Wirtschaftswissenschaftlers Amartya Sen grundlegende Theorien dazu entwickelt.

Wenn heute in Deutschland von Gerechtigkeit die Rede ist, hat der Begriff erkennbar an Klang verloren. Er wirkt eher wie eine abgestandene Worthülse aus der fernen Vergangenheit klassenkämpferischer Parolen. Wer glaubt heute schon noch an Gerechtigkeit, sagen viele achselzuckend.

Während sich Ungleichheit mit Daten belegen und messen lässt, ist Gerechtigkeit ein subjektives Empfinden und schwer zu fassen. Andererseits hat die US-Philosophin Martha Nussbaum in ihrem Nachdenken über Gerechtigkeit deutlich gemacht, warum ein funktionierendes Gemeinwesen nicht nur Normen und Regeln braucht, sondern auch eine emotionale Basis.

Gerechtigkeit als Thema in der Politik

In der bundesdeutschen Politik ging es in der Vergangenheit immer vor allem um die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit, die durch die traditionelle Ausrichtung auf eine soziale Marktwirtschaft lange wie ein einzulösendes Versprechen schien. Im Parteienspektrum war es vor allem eine linke Forderung.

Im aktuellen Bundestagswahlkampf spielt der Ruf nach Gerechtigkeit praktisch keine Rolle mehr. In den politischen Debatten der vergangenen Monate dominieren andere Themen wie der Klimawandel und die Corona-Politik, wenn es nicht gerade ohnehin um inhaltsleere Nichtigkeiten geht.

Bei der letzten Bundestagswahl 2017 war die SPD noch mit ihrem damaligen Kanzlerkandidaten Martin Schulz unter dem Motto "Zeit für Gerechtigkeit" in den Wahlkampf gezogen. Aber das erwies sich bei den Wählern als wenig erfolgreich. Umfragen des Instituts YouGov zeigten damals schon, dass drei Viertel der Befragten glaubten, dass Deutschland ein großes Problem mit sozialer Gerechtigkeit habe. Dennoch fanden 60 Prozent, dass Deutschland alles in allem ein gerechtes Land sei. Dieser scheinbare Widerspruch verdeutlicht wieder einmal, dass unter Gerechtigkeit jeder etwas Anderes zu verstehen scheint.

YouGov fragt aktuell deshalb nicht mehr danach und spricht von einem "fuzzy concept", denn soziale Gerechtigkeit spiele bei Themen wie Gesundheit ebenso eine Rolle wie bei Arbeit, Wohnen, Steuern oder Bildung. Da frage man lieber die Haltung zu diesen konkreten Themen direkt ab.

So führt die Gerechtigkeitsdebatte inzwischen eher ein Schattendasein. Schaut man bei der SPD auf die Slogans dieses Wahlkampfs 2021, geht es jetzt vor allem um "Respekt" und darum, dass man einander auf Augenhöhe begegnet.

Bei der "Linken", die Gerechtigkeit mit Gleichheit übersetzt, spielt die Forderung unverändert eine zentrale Rolle. Sie will den Reichtum umverteilen und in die soziale Sicherheit sowie die öffentliche Daseinsvorsorge investieren: von der Bildung bis zur Garantie bezahlbaren Wohnraums. Aber die Linke findet bei den Wählern so wenig Zuspruch, dass sie voraussichtlich um den Einzug in den Bundestag fürchten muss.

Das Nischenthema hat auch die AfD für sich entdeckt. Sie propagiert soziale Gerechtigkeit, die sie völkisch interpretiert. Dabei setzt sie vor allem auf eine Umverteilung, bei der die Deutschen Anspruch auf soziale Zuwendungen haben und andere Menschen nicht. Im Juni verlangte die Fraktion von der Bundesregierung sogar, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die soziale Gerechtigkeit in Deutschland bewahrt beziehungsweise wiederherstellt.

Dabei sind Gerechtigkeitsfragen keineswegs gelöst. Sie sind nur aus dem öffentlichen Diskurs nahezu verschwunden. Doch verdienten sie so viel mehr Aufmerksamkeit, denn das Problem der Ungerechtigkeit hat ja keineswegs an politischer Bedeutung verloren. Es ist eher so, als spräche man in Deutschland darüber nicht mehr so gerne und verdränge es lieber.

Soziale Ungerechtigkeit verschärft sich

Die Pandemie hat hier wie ein Brennspiegel gewirkt: Untersuchungen zur wirtschaftlichen Entwicklung zeigen, dass die Einkommensunterschiede in Deutschland weiter gewachsen sind. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina weist darauf hin, dass die Einkommensverluste vieler Menschen zwar kurzfristig sozial abgefedert wurden, die Krise aber langfristig erhebliche Auswirkungen auf die Höhe und die Verteilung von Einkommen habe. Das Umfrage‑Institut Allensbach hat in einer aktuellen Analyse ermittelt, dass 73 Prozent der Bevölkerung davon ausgehen, dass die Coronakrise durch steigende Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit die Unterschiede zwischen den sozialen Schichten verstärkt.

Erbschaften werden diese Kluft noch weiter vertiefen, vor allem zwischen Ost und West. Während in der alten Bundesrepublik erworbene Besitztümer an nächste Generationen weitergegeben werden, haben frühere DDR-Bürger mit der Wende vor allem Besitz verloren, sodass es nicht viel zu vererben gibt.

Auch die Chancengleichheit gibt es für immer weniger Menschen. Vor allem durch die gescheiterte Wohnungspolitik und dramatisch steigende Mieten in den Großstädten fürchten viele Menschen, noch weiter abzurutschen. Wer heute in eine sozial schwache und bildungsferne Familie geboren wird, hat es schwerer als in der Vergangenheit, den sozialen Aufstieg allein durch eigene Leistung zu schaffen. Auch diesen Trend hat die Coronakrise noch mal verstärkt.

Drängende Fragen der Generationengerechtigkeit

Zwar wird die erschreckende Kinderarmut im reichen Deutschland regelmäßig dokumentiert, bleibt aber ein Dauerproblem. Der Paritätische Wohlfahrtsverband stuft 2,8 Millionen Minderjährige in der Bundesrepublik als arm ein und damit jedes vierte Kind oder Jugendlichen. Eine Zahl, die in den letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen ist. Die Bildungschancen von jungen Menschen aus armen und bildungsfernen Familien haben sich während der Pandemie noch weiter verschlechtert. Diese Benachteiligung könnte in naher Zukunft auch das Einkommenspotenzial der jungen Generation mindern, vor allem bei leistungsschwächeren Schülern und Schülerinnen. Die Frage der Generationengerechtigkeit wird sich dadurch in Zukunft immer drängender stellen.

Im April hat das Bundesverfassungsgericht ein historisches Klimaurteil gefällt, das diese Frage ebenfalls berührt. Neun junge Menschen hatten in Karlsruhe gegen das Klimaschutzgesetz geklagt. Sie bekamen nun Recht, dass es mit den Grundrechten der jungen Generation nicht vereinbar sei. Damit wurde Generationengerechtigkeit auf höchster juristischer Ebene als zentrales Motiv für effektiven Klimaschutz erstmals anerkannt und dürfte in näherer Zukunft noch weitere Urteile nach sich ziehen. Auch das wird zu neuen Herausforderungen für die Politik führen.

Impfstoffverteilung als Beispiel globaler Ungerechtigkeit

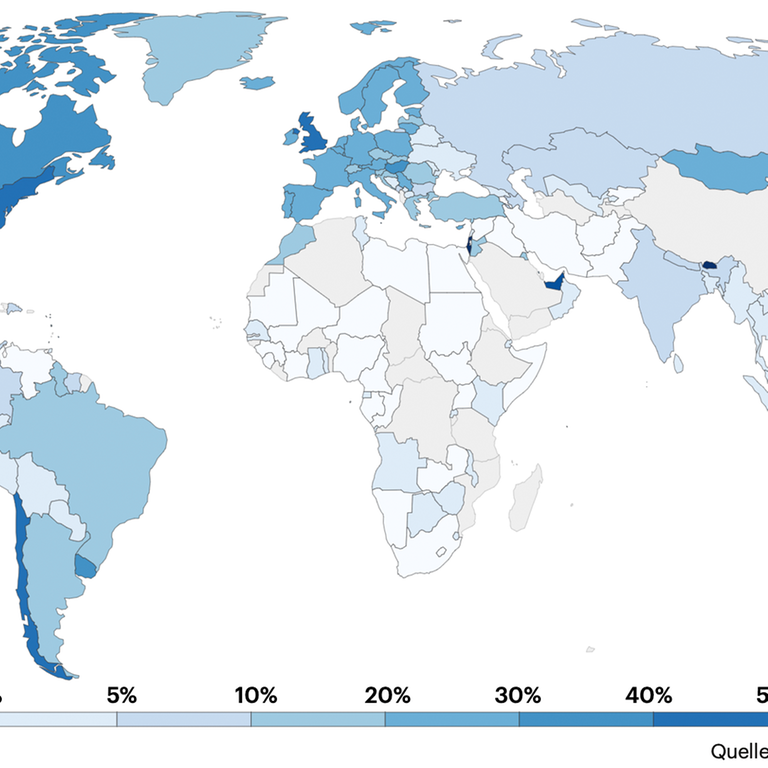

Diese Fragen nach Gerechtigkeit sind aber nicht nur innergesellschaftlich von großer Dringlichkeit, sondern sind auch für die Beziehungen Deutschlands in die Welt von Belang. Während in der Bundesrepublik bereits über die dritte Covid-19-Impfung für den Herbst debattiert wird, sind Millionen Menschen in den ärmeren Ländern des globalen Südens noch immer gar nicht geimpft.

Dabei hatte zu Beginn der Pandemie die internationale Gemeinschaft beschlossen, Impfstoffe weltweit gerecht zu verteilen. Die Initiative Covax sollte die globale Impfstoffentwicklung und deren Verteilung organisieren. Jedes der 140 Länder, die daran beteiligt waren, sollte einen garantierten Anteil erhalten. Doch die Initiative läuft nicht, wie gedacht, weil viele Länder des reichen Nordens, eben auch die EU und Deutschland, eigene Verträge mit den Impfherstellern geschlossen haben. Auch über die Frage der Patentfreigabe für die Impfstoffe herrscht wegen unterschiedlicher Interessen Uneinigkeit.

Es ist vermutlich deshalb nur eine Frage der Zeit, bis die Forderungen nach Gerechtigkeit wieder lauter werden.

Klimagerechtigkeit

Schon jetzt wird deutlich, dass uns in den kommenden Jahrzehnten vor allem die globale Klimagerechtigkeit politisch beschäftigen wird. Wichtigster Auslöser für die Klimakrise ist schließlich der Ausstoß von Treibhausgasen, für den vor allem die reichen Industriestaaten verantwortlich sind. Über Jahrzehnte wurde dort die preiswerte Energie aus Kohlekraftwerken genutzt, ausgiebig Auto gefahren und in weit entfernte Ferienziele geflogen. So wurde in Europa und in den USA über viele Jahrzehnte Wohlstand geschaffen. Für die Länder des globalen Südens ist der Klimaschutz deshalb unmittelbar mit der Frage nach Gerechtigkeit und einem Ausgleich verknüpft.

Streben nach Gerechtigkeit nicht aufgeben

Die Gerechtigkeitsfrage erscheint also wieder in neuem Gewand und wird sich dauerhaft nicht übersehen lassen. Was aber bleibt, ist, dass darüber, was mit Gerechtigkeit wirklich gemeint ist, kaum ein Konsens zu erzielen ist. Oft verbergen sich hinter dem Eintreten für mehr Gerechtigkeit lediglich reine Klientelinteressen. Vielleicht sollte deshalb vor allem das Streben nach Gerechtigkeit unser aller Antrieb bleiben. Verabschieden sollten wir uns vermutlich gänzlich von dem Gedanken, wir könnten jemals für alle einlösen, was uns dieser hehre Begriff eigentlich abverlangt.

Vielleicht ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit bereits getan, wenn wir das Ziel nicht aus dem Blick verlieren, in dem Bewusstsein, dass es in reiner Form nicht erreichbar ist. Das Streben nach Gerechtigkeit aufzugeben, hieße im Umkehrschluss, Ungerechtigkeit zu akzeptieren und sie so dauerhaft auch noch zu zementieren.

Feministinnen wird ja gerne mal nachgesagt, dass sie Haare nicht nur unter den Achseln, sondern auch auf den Zähnen haben und auf Krawall gebürstet sind. Wer diese Einschätzung akzeptiert, hat eine schnelle - wenn auch nicht schlüssige - Erklärung parat für das kuriose Faktum, dass feministische Philosoph:innen seit Jahr und Tag kein gutes Haar an John Rawls lassen, dem Säulenheiligen sozialdemokratisch orientierter liberaler Philosophie.

Auf den ersten Blick ist nämlich nicht ganz klar, was man aus feministischer Perspektive an dessen Hauptwerk "Eine Theorie der Gerechtigkeit" auszusetzen haben könnte. In diesem Buch spricht sich Rawls für einen Staat aus, der das einzelne Individuum als oberste Quelle moralischer Ansprüche anerkennt. Konkret bedeutet das, dass der Staat seinen Bürger:innen weitreichende individuelle Freiheitsrechte einräumen und zudem ein soziales Sicherungsnetz aufspannen muss, das allen die Möglichkeit zu sozialer Teilhabe garantiert und zwar ganz unabhängig davon, ob die Bürger:innen ihre soziale Notlage selbst verschuldet haben oder nicht.

Feministische Kritik an Rawls

Gerechtfertigt wird das Ganze mit dem berühmten Gedankenexperiment des Schleiers des Unwissens. Denn Rawls zufolge spricht für sein liberales Staatsmodell, dass wir dieses selbst auswählen würden, wenn wir kein Wissen über unsere konkreten Lebensumstände hätten und also die staatliche Ordnung nicht auf unsere partikulären Bedürfnisse hin zuschneiden könnten. Die Argumentationsfigur des Schleiers stellt damit sicher, dass in Rawls‘ Staat niemand absichtlich aufgrund moralisch irrelevanter Faktoren – wie Geschlecht, vermeintliche Herkunft, Alter et cetera – benachteiligt werden kann. Umfassende Freiheitsrechte, ein progressives Steuersystem, das für das Wohl der am schlechtesten Gestellten arbeitet, und all das aus einer am Wohle aller Bürger:innen orientierten Grundhaltung heraus – wenn man hieran noch etwas zu meckern findet, dann doch nur deswegen, weil man es sich eben zum Prinzip gemacht hat ein Haar in der Suppe zu finden, oder?

Tatsächlich ist die feministische Kritik an Rawls alles andere als haarspalterisch, sondern macht auf problematische Versäumnisse seiner Theorie aufmerksam. Diese Kritik – die von feministischen Philosophinnen wie etwa Susan Moller Okin oder Claire Chambers vorgebracht wurde und sich in ähnlicher Weise auch bei Vertreter:innen der Critical Race Theory wie etwa Charles Mills findet – erfolgt auf zwei Ebenen: einer inhaltlichen und einer methodischen.

Inhaltliche Kritik anhand zweier Beispiele

Beginnen wir mit der inhaltlichen Ebene. Hier weisen die Kritiker:innen darauf hin, dass weitreichende individuelle Freiheitsrechte zwar auf den ersten Blick die Emanzipation aller Bürger:innen verheißen, in Gesellschaften, die von historischem Unrecht geprägt sind, aber problematische Effekte mit sich bringen können.

Hierzu zwei Beispiele: Nehmen wir an, ein heterosexuelles Paar bekommt ein Kind und muss nun entscheiden, wer sich im ersten Lebensjahr primär um den Nachwuchs kümmert. Beide Elternteile verstehen sich als gleichberechtigte Partner:innen und machen ihre Entscheidung daher nicht von traditionellen Rollenbildern abhängig, denen zufolge Mama hingebungsvoll Windeln wechselt und Brei kocht, während Papa heldenhaft hinaus in die Welt zieht und die ökonomische Grundlage der Familie sichert. Stattdessen berücksichtigen sie nur, wer von ihnen mehr verdient – schließlich kann es sich die frischgebackene Familie nicht leisten, dass sich ihr Gesamteinkommen auf einen Schlag drastisch reduziert.

Care-Arbeit, Rollenbilder und Karriere

In Gesellschaften, die nicht von Sexismus geprägt sind, mag ein solches Vorgehen unproblematisch sein; aber in Gesellschaften wie denen, für die Rawls primär schreibt - also in den ökonomisch gut gestellten Gesellschaften des globalen Nordens -, läuft dieser Entscheidungsmodus zwangsläufig darauf hinaus, dass sie zuhause bleibt und die Sorgearbeit übernimmt, während er sich wieder der Erwerbsarbeit und seiner Karriere widmet. Denn auch wenn sich unser Beispielpaar nicht von überkommenen Rollenbildern beeinflussen lässt, haben diese doch über Jahrhunderte hinweg die sozialen Strukturen geprägt und dafür gesorgt, dass Frauen häufiger weniger lukrative Karrierewege nahegelegt oder sie für gleiche Arbeit weniger gut bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen.

Wohnungssuche

Im zweiten Beispiel - das von Iris Marion Young diskutiert wird - sucht eine alleinerziehende Mutter nach einer möglichst zentral gelegenen Wohnung für sich und ihre beiden Kinder. Wie in allen attraktiven Großstädten ist bezahlbarer Wohnraum knapp und so konkurriert unsere Beispielmutter bei jeder Wohnungsbesichtigung mit etlichen kinderlosen Paaren. Nehmen wir zudem an, dass die Vermieter:innen nicht explizit sexistisch motiviert sind und auch nichts gegen alleinerziehende Mütter haben; als vorausschauende Geschäftsleute wollen sie lediglich sicherstellen, dass sie ihre Immobilien nicht unter Wert anbieten oder sich Personen ins Haus holen, die nicht verlässlich die Miete zahlen können. Wie schon im ersten Beispiel ist an den Motiven der Beteiligten an sich nichts auszusetzen; aber wieder ist glasklar, worin unter den gegebenen Bedingungen das Resultat bestehen wird – nämlich darin, dass unsere alleinerziehende Mutter keine realistische Chance auf eine bezahlbare Wohnung in guter Lage hat. Denn im Vergleich zu kinderlosen Pärchen, bei denen sich beide Partner:innen voll und ganz auf ihr berufliches Fortkommen konzentrieren können und sich nicht mit Kinderkrankheiten, fehlenden Kitaplätzen oder ähnlichen Hürden herumschlagen müssen, erscheint sie immer als die unsichere und daher schlechtere Wahl.

Wenn zu lange kein sozialer Wohnungsbau stattgefunden hat, droht also die Vertragsfreiheit der Vermieter:innen zahlungsschwache soziale Gruppen wortwörtlich an den Rand der Gesellschaft zu drängen; ebenso birgt die Freiheit der Partner:innen bei der Aufteilung der Sorgearbeit vor dem Hintergrund patriarchaler Verhältnisse das Risiko, Frauen weiterhin von der Erwerbsarbeit auszuschließen. Oder allgemein gesprochen: Weitreichende individuelle Freiheitsrechte sichern ihren Nutznießer:innen viele Entscheidungsmöglichkeiten, doch unter diesen Entscheidungsmöglichkeiten sind immer auch solche, die zwar individuell erlaubt, gesellschaftlich aber auf Dauer problematisch sind. In Gesellschaften, die von historischem Unrecht geprägt sind, ist es für das einzelne Individuum oft im wahrsten Sinne des Wortes teuer, Entscheidungen zu fällen, die sich gegen dieses Unrecht wenden. In diesen Fällen droht dann die weitgehende Freiheit der Einzelnen die Ungerechtigkeit der Gesellschaft zu verstetigen.

Historisches Unrecht

Eigentlich wäre ein sozialstaatlich orientierter Liberalismus wie der von Rawls nicht dazu verurteilt, Probleme wie diese zu übergehen. Denn Freiheit ist für Rawls zwar ein zentrales Ideal politischer Gerechtigkeit, aber eben nicht alles. Daher spricht er den Bürger:innen auch nicht uneingeschränkte Freiheitsrechte zu; stattdessen sollen wir Rawls zufolge genau das dürfen, worauf wir uns unter dem Schleier des Unwissens also dann verständigen würden, wenn wir mit Blick auf das Wohle aller urteilen. Doch würde man uns unter dem Schleier des Unwissens über die marginalisierenden Folgen informieren, die uneingeschränkte Vertragsfreiheit auf dem Wohnungsmarkt für weniger zahlungsstarke Bürger:innen haben kann, könnten wir uns auf ausgleichende Maßnahmen wie etwa eine Mietpreisbremse einigen oder uns zu mehr sozialem Wohnungsbau verpflichten. Und den sexistischen Effekten, die sich ergeben, wenn Paare die familiäre Sorgearbeit vor dem Hintergrund eines Arbeitsmarktes aufteilen müssen, der traditionell Männer bevorzugt, könnten wir entgegensteuern, indem wir beim Elterngeld Anreize dafür setzen, dass auch Väter längere Zeit mit ihren neugeborenen Kindern zu Hause bleiben (wie es in Deutschland bereits in Ansätzen passiert). Oder abstrakt: Müssten wir festlegen, was wir dürfen und was nicht, und dürften dabei berücksichtigen, wie die Welt wirklich beschaffen ist – das heißt welches historische Unrecht unsere Gegenwart geprägt hat und welche sozialen Gruppen davon wie stark betroffen sind –, dann könnten wir unsere Freiheitsrechte so ausgestalten, dass diese Ungerechtigkeiten ausgeglichen oder doch zumindest in Zukunft vermieden würden. Auch innerhalb von Rawls‘ liberalen Theorierahmens ließe sich also etwas gegen strukturelle Benachteiligung unternehmen.

Hierfür müsste man allerdings die reale Welt in den Blick nehmen, das heißt die Welt, wie sie wirklich ist, mit all ihrem historischen und aktuellen Unrecht. Doch dies ist gerade nicht die Perspektive, die Rawls mit seiner Theorie einnehmen will. Diese soll nämlich Rawls zufolge eine Übung in ideal theory, das heißt in idealisierender Theoriebildung sein. Sein Werk soll also gerade nicht auf unsere konkrete Lage antworten, sondern unabhängig von dieser erarbeiten, was in politischer Hinsicht gerecht ist. Rawls‘ Hoffnung hinter diesem von der Realität abstrahierenden Vorgehen ist, dass wir so zu allgemeingültigen Antworten kommen, die sich dann (mit der einen oder anderen Anpassung) auf alle möglichen konkreten Gegebenheiten anwenden lassen. Es hat also Methode, wenn in der gesamten Theorie der Gerechtigkeit (immerhin ein Wälzer mit mehr als 600 Seiten) Themen wie Sexismus oder Rassismus so gut wie nie erwähnt, geschweige denn ausführlich bearbeitet werden – und das, obwohl das Buch 1971 und damit zeitgleich mit der so genannten zweiten Welle des Feminismus und kurz nach einschneidenden Höhepunkten des Civil Rights Movements in den USA veröffentlicht wurde.

Methodische Kritik an Rawls

An dieser Stelle setzt die zweite, methodische Kritik feministischer Philosophinnen an. Ihr zufolge ist ein solches idealisierendes Vorgehen sowohl falsch als auch gefährlich. Idealisierende Theoriebildung ist falsch, weil ihre Erkenntnisse eben nicht für unsere alles andere als ideale Lebenswirklichkeit gelten. Wie vorhin dargestellt, würden wir uns eben auf andere individuelle Freiheitsrechte (etwa auf andere Grenzen der individuellen Vertragsfreiheit) verständigen, würden wir unter dem Schleier des Unwissens das Faktum historischen Unrechts mit berücksichtigen anstatt davon zu abstrahieren.

Vor allem aber ist idealisierende Theoriebildung gefährlich, weil sie zumindest implizit nahelegt, dass historisches Unrecht mit all seinen Folgen vernachlässigt werden darf. Denn was nicht im Zentrum steht, wird selten für zentral gehalten – und kaum jemand wird Rawls‘ Theorie lesen und danach der Auffassung sein, dass Geschlechtergerechtigkeit, Antirassismus et cetera wichtige Themen unserer Zeit sind. Rawls‘ idealisierende Methode riskiert also, dass bestimmte soziale Probleme weiterhin nicht beachtet werden – und zwar bezeichnenderweise gerade diejenigen Probleme, von denen weiße, gut verdienende Harvard-Professoren selbst nicht betroffen sein können. Aus seinen Idealisierungen folgt Ignoranz.

Auf diese zweite Kritik kann man mit Rawls nichts mehr erwidern. Hätte Rawls deutlich machen wollen, dass wir uns endlich ernsthaft mit Sexismus, Rassismus und weiteren Formen sozialer Benachteiligung auseinandersetzen müssen, hätte er ein anderes, weniger abstraktes Vorgehen wählen und also ein Buch schreiben müssen, das sich explizit diesen Themen widmet. Offen bleibt die Frage, ob er dies auch gesollt hat, das heißt ob er hierzu moralisch verpflichtet gewesen wäre. Denn gibt es für Philosoph:innen eine Pflicht, sich primär den wirklich relevanten Problemen zu widmen? Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten: Gegen eine solche Pflicht spricht, dass Wissenschaftler:innen oft besser arbeiten, wenn sie ihre Forschungsgegenstände frei wählen können und nicht aufgezwungen bekommen (sei es von Drittmittelgebern oder moralisch motivierter feministischer Kritik).

Für eine solche Pflicht spricht dagegen, dass Personen mit großem gesellschaftlichen Einfluss verantwortungsvoll mit diesem umgehen sollten. Und das große Aufheben, das auch noch 50 Jahre nach ihrem Erscheinen um Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit gemacht wird (von dem auch dieser Beitrag hier zeugt), belegt anschaulich, dass Rawls solchen Einfluss hatte und somit in den Geltungsbereich einer möglichen Pflicht zur Relevanz fallen würde. Wollte man ihn gegen den zweiten Einwand seiner feministischen Kritiker:innen verteidigen, so müsste man Rawls also wünschen, dass wir endlich damit aufhören, immer nur seine Theorie der Gerechtigkeit zu lesen, wenn wir herausfinden wollen, wie wir unser gesellschaftliches Miteinander gestalten sollten.