Am 21. April 2019 verlässt der Patient William Tonou-Mbobda die psychiatrische Klinik in Hamburg-Eppendorf und setzt sich auf eine Bank. Drei Sicherheitskräfte und zwei Pfleger kommen auf ihn zu, um ihn zur Einnahme eines Medikaments zu bewegen. Er weigert sich. Daraufhin drücken ihn die Sicherheitsleute zu Boden und halten ihm dem Mund zu. Kurz darauf hört er auf zu atmen. Mehrere Tage liegt Tonou-Mbobda im Koma, dann stirbt er an Herzversagen.

"Was so eine rote Linie ist, ist dass die eben ziemlich brutal vorgegangen sind, und mehrere Zeugen haben auch bekundet, dass einer dieser Sicherheitsleute dem Herrn Mbobda da den Mund zugehalten hat. Ihn zu Boden geworfen und gefesselt gleich am Boden, als er auf dem Bauch lag, und dann mit den Knien wohl in die Seite rein gestoßen haben. Und das andere war mit dem Mund zu halten. Also, das war das, was bei den Leuten wohl diesen sehr gewalttätigen Eindruck hinterlassen hat."

David Schneider-Addae-Mensah. Der Anwalt vertritt die Mutter des Verstorbenen und glaubt: Grund für das gewalttätige Vorgehen der Sicherheitsleute gegen das Opfer sei Rassismus gewesen. Denn William Tonou-Mbobda stammte aus Kamerun, er war Schwarz. Er hatte sich selbst in die Klinik eingewiesen, war freiwillig dort. Zeugen des Vorfalls berichteten der Polizei, Tonou-Mbobda sei nicht aggressiv gewesen.

"Was so eine rote Linie ist, ist dass die eben ziemlich brutal vorgegangen sind, und mehrere Zeugen haben auch bekundet, dass einer dieser Sicherheitsleute dem Herrn Mbobda da den Mund zugehalten hat. Ihn zu Boden geworfen und gefesselt gleich am Boden, als er auf dem Bauch lag, und dann mit den Knien wohl in die Seite rein gestoßen haben. Und das andere war mit dem Mund zu halten. Also, das war das, was bei den Leuten wohl diesen sehr gewalttätigen Eindruck hinterlassen hat."

David Schneider-Addae-Mensah. Der Anwalt vertritt die Mutter des Verstorbenen und glaubt: Grund für das gewalttätige Vorgehen der Sicherheitsleute gegen das Opfer sei Rassismus gewesen. Denn William Tonou-Mbobda stammte aus Kamerun, er war Schwarz. Er hatte sich selbst in die Klinik eingewiesen, war freiwillig dort. Zeugen des Vorfalls berichteten der Polizei, Tonou-Mbobda sei nicht aggressiv gewesen.

Die Vorfälle schüren Angst in der Schwarzen Community

Nur wenige Tage nach seinem Tod ruft die Schwarze Community Hamburg zu einer Mahnwache vor der Klinik auf. Der Anwalt Schneider-Addae-Mensah meint, der Fall Tonou-Mbobda stehe für ein grundlegendes gesellschaftliches Problem: Ein struktureller Rassismus in Deutschland.

"Das sehe ich eben auch an anderen dunkelhäutigen Menschen. Die werden sehr oft sehr schnell angegriffen und das sensibilisiert die gesamte Community, weil es eben jeden treffen kann und weil das auch nicht ganz ungefährlich ist. Und da haben viele, glaube ich, dunkelhäutige Menschen Angst in Deutschland. Deswegen regen die sich dann über solche Fälle auch so auf. Angst, ja, auch vor auch größeren Verletzungen und im schlimmsten Fall vorm Tod."

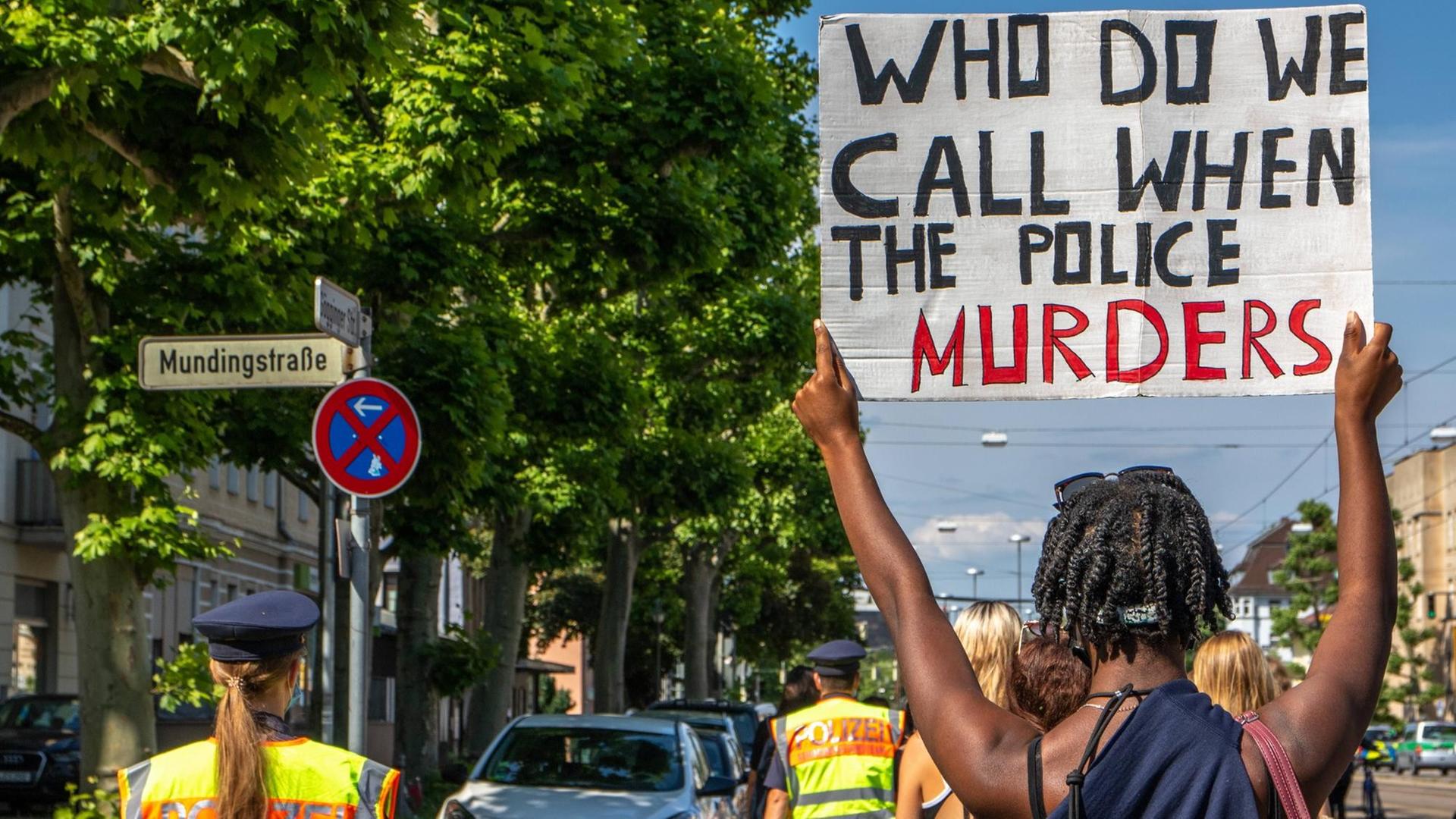

Am 06. Juni dieses Jahres demonstrieren in Berlin zehntausende Menschen auf dem Alexanderplatz. Zwei Wochen zuvor war in den USA der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Die Demonstrierenden werfen auch den Behörden hierzulande einen strukturellen Rassismus vor. Sie halten Plakate hoch, auf denen steht: "Wir wollen Gerechtigkeit" und "Wen rufst du an, wenn die Polizei einen Mord begeht?" Auf etlichen ist auch das Gesicht des verstorbenen Tonou-Mbobda zu sehen. Für sie bestätigt sein Fall das Gefühl: Schwarze Menschen müssen in Deutschland Angst vor dem Staat haben – vor allem vor der Polizei.

Auch der Anwalt Schneider-Addae-Mensah erlebt rassistische Übergriffe durch Polizisten seit er ein junger Mann ist. Er sagt: Viele Schwarze Menschen hätten kein Vertrauen in die Sicherheitsbehörden.

"Das sehe ich eben auch an anderen dunkelhäutigen Menschen. Die werden sehr oft sehr schnell angegriffen und das sensibilisiert die gesamte Community, weil es eben jeden treffen kann und weil das auch nicht ganz ungefährlich ist. Und da haben viele, glaube ich, dunkelhäutige Menschen Angst in Deutschland. Deswegen regen die sich dann über solche Fälle auch so auf. Angst, ja, auch vor auch größeren Verletzungen und im schlimmsten Fall vorm Tod."

Am 06. Juni dieses Jahres demonstrieren in Berlin zehntausende Menschen auf dem Alexanderplatz. Zwei Wochen zuvor war in den USA der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Die Demonstrierenden werfen auch den Behörden hierzulande einen strukturellen Rassismus vor. Sie halten Plakate hoch, auf denen steht: "Wir wollen Gerechtigkeit" und "Wen rufst du an, wenn die Polizei einen Mord begeht?" Auf etlichen ist auch das Gesicht des verstorbenen Tonou-Mbobda zu sehen. Für sie bestätigt sein Fall das Gefühl: Schwarze Menschen müssen in Deutschland Angst vor dem Staat haben – vor allem vor der Polizei.

Auch der Anwalt Schneider-Addae-Mensah erlebt rassistische Übergriffe durch Polizisten seit er ein junger Mann ist. Er sagt: Viele Schwarze Menschen hätten kein Vertrauen in die Sicherheitsbehörden.

"Auch bei den jüngeren Mandaten, die ich betreue, stelle ich fest: Die werden immer wieder Gegenstand und Zielscheibe auch von polizeilicher Willkür. Also, ich sage es ganz offen: Da entwickelt sich ein Gefühl des Hasses, ja, tiefste Abneigung. Ich habe auch von dunkelhäutigen Menschen aus Karlsruhe in Veranstaltungen gehört, die wechseln die Straßenseite, wenn die irgendwo einen Polizisten sehen."

Das Innenministerium sieht kein systemisches Problem

Der Psychiatriepatient William Tonou-Mbobda starb nicht während eines Polizeieinsatzes. Doch Aktivisten reihen den Fall in eine Liste von Todesfällen Schwarzer Menschen in Polizeigewahrsam. Schwarze Menschen würden öfter kontrolliert, sagen sie, öfter festgenommen und öfter in Sicherheitsverwahrung genommen. Und immer wieder würden auch Schwarze Menschen in Polizeigewahrsam sterben. Sie glauben, Grundlage für die tödlichen Festnahmen sei so genanntes Racial Profiling, also Polizeikontrollen nach rassistischen Kriterien.

Um diesen Vorwurf zu entkräften, wollte das Bundesinnenministerium – noch wenige Tage nach der Demonstration Anfang Juni - eine wissenschaftliche Untersuchung über Rassismus bei der Polizei starten. Doch dann wird der Vorstoß wieder verworfen. Im Juli lässt Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, von einem Pressesprecher erklären: Es existiere kein Problem mit Rassismus, eine Untersuchung sei deshalb nicht notwendig.

"So genanntes Racial Profiling ist unzulässig und wird in der Aus- und Fortbildung von Beginn an gelehrt und findet auch nicht statt."

Auf der einen Seite die Berichte von Betroffenen, auf der anderen Seite ein Innenministerium, das kein Problem erkennen mag.

Um diesen Vorwurf zu entkräften, wollte das Bundesinnenministerium – noch wenige Tage nach der Demonstration Anfang Juni - eine wissenschaftliche Untersuchung über Rassismus bei der Polizei starten. Doch dann wird der Vorstoß wieder verworfen. Im Juli lässt Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, von einem Pressesprecher erklären: Es existiere kein Problem mit Rassismus, eine Untersuchung sei deshalb nicht notwendig.

"So genanntes Racial Profiling ist unzulässig und wird in der Aus- und Fortbildung von Beginn an gelehrt und findet auch nicht statt."

Auf der einen Seite die Berichte von Betroffenen, auf der anderen Seite ein Innenministerium, das kein Problem erkennen mag.

Das Problem ist: Zu dieser Debatte existieren praktisch keine offiziellen Zahlen. Es wird nicht dokumentiert, aus welchem Grund Polizisten kontrollieren. Es lässt sich auch nicht sagen, ob nicht-weiße Menschen davon besonders betroffen wären. Selbst wenn Betroffene Anzeige gegen Polizisten wegen rassistischer Diskriminierung erstatten, dann werden die Gründe für die Anzeige statistisch nicht erfasst. Hinzu kommt: Fast alle Anzeigen gegen Polizeibeamte werden bereits wieder fallen gelassen, bevor es zur Anklage kommt. In der Staatsanwaltschaftsstatistik tauchen diese Fälle deshalb ebenfalls nicht auf. Weniger als ein Prozent der Anzeigen gegen Polizisten enden schließlich mit einer Verurteilung. Eine so geringe Zahl, die keine statistischen Schlüsse zulässt.

Doch obwohl so wenige belastbare Zahlen existieren, weisen Indizien dennoch darauf hin: Rassismus könnte bei der deutschen Polizei ein Problem sein.

"Es ist zwar ärgerlich und traurig aber nicht so verwunderlich, dass die Polizei strukturellen Rassismus bei sich nicht sehen will, wenn die Gesellschaft und die Politik das seit Jahrzehnten auch nicht getan haben. Was in Deutschland fehlt, ist eine wirkliche Auseinandersetzung mit Rassismen und vor allem mit ihren institutionellen und strukturellem Charakter."

Verdachtsunabhängige Kontrollen als Einfallstor für Rassismen

Schohreh Golian hat als Kriminologin an der Universität Hamburg zu Rassismus bei Polizeikontrollen geforscht. Sie sagt, es gehe nicht darum, einzelne Beamte des Rassismus zu bezichtigen, vielmehr müsse man auf die Strukturen schauen, die Rassismus begünstigen. Denn genau wie in anderen Teilen der Gesellschaft seien bei der Polizei rassistische Stereotype verbreitet.

"Die Polizei hat traditionell zwei Aufgabenbereiche, nämlich die Prävention und die Straftatenverfolgung und seit der so genannten proaktiven Wende, etwa Anfang der 80er Jahre, kam es noch zu einem dritten Aufgabenbereich: Die so genannte vorbeugende Straftatenbekämpfung. Das heißt: Die Polizei soll im Vorfeld agieren und orientiert sich an möglichen Gefahren und an potentiellen Störer*innen und Täter*innen, die sie abgreifen soll, bevor sie eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit begehen könnten."

"Die Polizei hat traditionell zwei Aufgabenbereiche, nämlich die Prävention und die Straftatenverfolgung und seit der so genannten proaktiven Wende, etwa Anfang der 80er Jahre, kam es noch zu einem dritten Aufgabenbereich: Die so genannte vorbeugende Straftatenbekämpfung. Das heißt: Die Polizei soll im Vorfeld agieren und orientiert sich an möglichen Gefahren und an potentiellen Störer*innen und Täter*innen, die sie abgreifen soll, bevor sie eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit begehen könnten."

Die so genannten verdachtsunabhängigen Kontrollen werden in Deutschland zur vorbeugenden Straftatenbekämpfung genutzt. Das bedeutet: Die Polizei bekommt das Recht, Menschen ohne einen fundierten Verdacht zu kontrollieren. Golian:

"Obwohl die Polizei sich eigentlich an das Mandat halten müsste, ohne Verdächtigung zu kontrollieren, das heißt, eigentlich zum Beispiel jede Person oder per Zufallsprinzip jede fünfte Person zu kontrollieren, tut sie das nicht, sondern sie bedient sich meistens ihrer internalisierten Verdächtigungstypen und die sind sehr häufig rassistisch."

Diese verdachtsunabhängigen Kontrollen sind allerdings nur in Ausnahmen erlaubt, denn sie greifen tief in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger ein. Seit der so genannten Flüchtlingskrise 2015 werden sie jedoch wieder vermehrt zugelassen: Die Bundespolizei darf sie zum Beispiel in Grenznähe einsetzen. Die Landespolizei braucht eine Sondergenehmigung, sie muss dafür bestimmte Orte als besonders kriminalitätsbelastet erklären, als so genanntes gefährliches Gebiet. Das können Parks sein, Straßenzüge – oder auch ganze Stadtteile.

"Also ganz verkürzt könnte man sagen: Rassistische Polizeikontrollen finden an einigen Orten vermehrt statt als an anderen und diese Raumauswahl hat nichts mit einer realen Kriminalitätsbelastung zu tun, sondern mit der Präsenz der nicht-weißen Menschen auf der Straße, insbesondere mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Status. Ein Ort kann an sich nicht gefährlich sein. Also außer vielleicht eine offene Stromleitung oder ein einsturzgefährdetes Gebäude. Aber im Grunde wird nicht der Ort überwacht oder kontrolliert, sondern die Menschen im Ort. Und die Erfahrungen zeigen, dass eben zum einen überdurchschnittlich viele schwarze Menschen und People of Color an den Orten kontrolliert werden. Und zum anderen, dass die von BPoC stark frequentierten Orte als kontrollwürdig erscheinen."

"Obwohl die Polizei sich eigentlich an das Mandat halten müsste, ohne Verdächtigung zu kontrollieren, das heißt, eigentlich zum Beispiel jede Person oder per Zufallsprinzip jede fünfte Person zu kontrollieren, tut sie das nicht, sondern sie bedient sich meistens ihrer internalisierten Verdächtigungstypen und die sind sehr häufig rassistisch."

Diese verdachtsunabhängigen Kontrollen sind allerdings nur in Ausnahmen erlaubt, denn sie greifen tief in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger ein. Seit der so genannten Flüchtlingskrise 2015 werden sie jedoch wieder vermehrt zugelassen: Die Bundespolizei darf sie zum Beispiel in Grenznähe einsetzen. Die Landespolizei braucht eine Sondergenehmigung, sie muss dafür bestimmte Orte als besonders kriminalitätsbelastet erklären, als so genanntes gefährliches Gebiet. Das können Parks sein, Straßenzüge – oder auch ganze Stadtteile.

"Also ganz verkürzt könnte man sagen: Rassistische Polizeikontrollen finden an einigen Orten vermehrt statt als an anderen und diese Raumauswahl hat nichts mit einer realen Kriminalitätsbelastung zu tun, sondern mit der Präsenz der nicht-weißen Menschen auf der Straße, insbesondere mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Status. Ein Ort kann an sich nicht gefährlich sein. Also außer vielleicht eine offene Stromleitung oder ein einsturzgefährdetes Gebäude. Aber im Grunde wird nicht der Ort überwacht oder kontrolliert, sondern die Menschen im Ort. Und die Erfahrungen zeigen, dass eben zum einen überdurchschnittlich viele schwarze Menschen und People of Color an den Orten kontrolliert werden. Und zum anderen, dass die von BPoC stark frequentierten Orte als kontrollwürdig erscheinen."

Die Polizei wehrt sich gegen die Vorwürfe

Im Dezember 2019 mahnte die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz: Deutschland habe vermutlich ein Problem mit rassistisch motiviertem Polizeihandeln und hinke im internationalen Vergleich hinterher. Sie empfahl der Deutschen Regierung, eine Studie zu Rassismus in der Polizei in Auftrag zu geben. Doch bisher wurden weder von der Bundes- noch von der Landespolitik eine solche Untersuchungen angestoßen, die Polizeigewerkschaften wehren sich heftig gegen die Forderungen. Dietmar Schilff, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei:

"Die Polizeiliche Arbeit orientiert sich immer an Erfahrungswerten und polizeilichen Lageinformationen. Wir unterstützen aber eine Überprüfung der gesetzlichen Vorgaben, damit die Polizeibeschäftigten nicht ungerechtfertigt in den Verdacht geraten Racial Profiling belastet zu agieren. Eine generelle Studie zu Rassismus in der Polizei ist nach Auffassung der GDP überflüssig, weil die Polizeibeschäftigten nach Recht und Gesetz agieren."

Dabei sind die Empfehlungen der Kommission keine neuen Erkenntnisse. An deutschen Universitäten wird schon seit Jahren zu dem Thema geforscht. Der Kriminologe Rafael Behr von der Akademie der Polizei in Hamburg zum Beispiel hat dutzende wissenschaftliche Aufsätze zum Thema Rassismus in der Polizei verfasst. Er sagt, es sei ein Problem, dass die Polizei jegliche Kritik an ihrer Arbeit von vornherein ablehne.

"Die Polizeiliche Arbeit orientiert sich immer an Erfahrungswerten und polizeilichen Lageinformationen. Wir unterstützen aber eine Überprüfung der gesetzlichen Vorgaben, damit die Polizeibeschäftigten nicht ungerechtfertigt in den Verdacht geraten Racial Profiling belastet zu agieren. Eine generelle Studie zu Rassismus in der Polizei ist nach Auffassung der GDP überflüssig, weil die Polizeibeschäftigten nach Recht und Gesetz agieren."

Dabei sind die Empfehlungen der Kommission keine neuen Erkenntnisse. An deutschen Universitäten wird schon seit Jahren zu dem Thema geforscht. Der Kriminologe Rafael Behr von der Akademie der Polizei in Hamburg zum Beispiel hat dutzende wissenschaftliche Aufsätze zum Thema Rassismus in der Polizei verfasst. Er sagt, es sei ein Problem, dass die Polizei jegliche Kritik an ihrer Arbeit von vornherein ablehne.

"Das ist das Problem, dass es eben nicht nüchtern betrachtet werden kann, im Sinne einer Fehlerkultur, dass man aus Fehlern lernt – sondern es geht sofort immer um die Frage, also das ist eine sehr moralische Position, ja: Darfst du uns überhaupt kritisieren und warum tust du das? Und wir sind eigentlich bestrebt darin fehlerfrei zu sein und wer uns da etwas anderes sagt, der wird erst einmal weggebissen."

Polizeiinterne Reflektion könnte helfen

Behr hat selbst einige Jahre bei der Bereitschaftspolizei in Frankfurt gearbeitet, heute kümmert er sich um die Ausbildung von Polizisten. Er sagt, in den Seminaren beschäftige man sich zwar mit Rassismus, doch sobald die Polizisten in den Dienst entlassen werden, spiele die Reflektion von Stereotypen keine Rolle mehr. Dort entwickle sich stattdessen eine so genannte Cop-Culture, ein extremes Zusammenhalten nach innen und hartes Abschotten nach außen. Jede Kritik von außen werde dort als feindlich wahrgenommen. Er glaubt, es sei deshalb so wichtig, die Einsatzerfahrungen im Nachhinein aufzuarbeiten.

"Also Erfahrungsveranstaltungen, Reflektionsveranstaltungen, dass man merkt: Wie tief Rassismus in der Gesellschaft sitzt. Und zwar nicht nur sagt, also Lippenbekenntnisse macht, sondern tatsächlich auch erfährt. Es gibt gute Anti-Rassismustrainings. Da sitzt man zusammen und spricht über Vorurteile, über Dinge, die einen ungleich machen, über Ungleichwertigkeit und über den Unterschied zwischen Diversität und Homogenität und so weiter – und kann feststellen, ohne mit der Keule der Moral zu kommen, es gibt so etwas wie Alltagsrassismus und es schwer ist zu sagen: Das passiert mir nicht."

"Also Erfahrungsveranstaltungen, Reflektionsveranstaltungen, dass man merkt: Wie tief Rassismus in der Gesellschaft sitzt. Und zwar nicht nur sagt, also Lippenbekenntnisse macht, sondern tatsächlich auch erfährt. Es gibt gute Anti-Rassismustrainings. Da sitzt man zusammen und spricht über Vorurteile, über Dinge, die einen ungleich machen, über Ungleichwertigkeit und über den Unterschied zwischen Diversität und Homogenität und so weiter – und kann feststellen, ohne mit der Keule der Moral zu kommen, es gibt so etwas wie Alltagsrassismus und es schwer ist zu sagen: Das passiert mir nicht."

Andere Länder sind schon weiter

Während sich in Deutschland die Debatte immer wieder darum dreht, ob es rassistisches Polizeiverhalten überhaupt gibt, sind andere europäische Länder schon einen Schritt weiter. In Großbritannien wurde bereits Ende der neunziger Jahre in einer groß angelegten Studie untersucht, ob die Polizei ein Problem mit Rassismus habe. Wissenschaftler sprachen mit Betroffenen, untersuchten Vorwürfe von rassistischem Verhalten – und verglichen die Kontrollstatistiken der Polizei aus unterschiedlichen Stadtteilen.

Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Rassistische Handlungen seien schon in der Struktur der Behörde angelegt, es brauche dringend Reformen. Daraufhin wurde beschlossen: Die Perspektive von Betroffenen muss ein stärkeres Gewicht bekommen und Polizisten müssen Ansprechpartner außerhalb der Behörde haben, um Probleme zu melden. Der so genannte MacPherson-Report wurde zur Grundlage einer weit reichenden Polizeireform. Der Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes sagt, die deutsche Polizei müsse sich stärker am britischen Weg orientieren.

"Was wir von England und anderen Ländern lernen können, ist die Tatsache, dass es dort eine externe unabhängige Stelle gibt, die Beschwerden sowohl von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber der Polizei, als auch von Polizeibeamtinnen und Beamten quasi über ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen aufnimmt und ermittelt und sich damit beschäftigt. Und diese Unabhängigkeit dieser Institution ist ein extremer Vorteil, weil es eben auch den Polizeibeamtinnen und Beamten ermöglicht dort etwas zur Kenntnis zu bringen, ohne dass sie sofort entsprechende negative Konsequenzen auch ihrer Dienststelle wie Mobbing oder Ausgegrenztwerden fürchten müssen."

Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Rassistische Handlungen seien schon in der Struktur der Behörde angelegt, es brauche dringend Reformen. Daraufhin wurde beschlossen: Die Perspektive von Betroffenen muss ein stärkeres Gewicht bekommen und Polizisten müssen Ansprechpartner außerhalb der Behörde haben, um Probleme zu melden. Der so genannte MacPherson-Report wurde zur Grundlage einer weit reichenden Polizeireform. Der Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes sagt, die deutsche Polizei müsse sich stärker am britischen Weg orientieren.

"Was wir von England und anderen Ländern lernen können, ist die Tatsache, dass es dort eine externe unabhängige Stelle gibt, die Beschwerden sowohl von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber der Polizei, als auch von Polizeibeamtinnen und Beamten quasi über ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen aufnimmt und ermittelt und sich damit beschäftigt. Und diese Unabhängigkeit dieser Institution ist ein extremer Vorteil, weil es eben auch den Polizeibeamtinnen und Beamten ermöglicht dort etwas zur Kenntnis zu bringen, ohne dass sie sofort entsprechende negative Konsequenzen auch ihrer Dienststelle wie Mobbing oder Ausgegrenztwerden fürchten müssen."

In Deutschland gibt es bereits erste Pilotprojekte mit unabhängigen Ansprechpartnern. In Rheinland-Pfalz existiert seit sechs Jahren die Stelle einer unabhängigen Polizeibeauftragten. Dieses Beispiel zeige: Man habe das Problem längst im Griff, sagt Sabrina Kunz, Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz.

"Es ist unheimlich viel passiert. Wir haben Kriseninterventionsteams, die sich mit Polizisten nach dem Einsatz auseinander setzen, soziale Ansprechpartner, wir haben eine Kennzeichnungspflicht bekommen, wir haben eine Polizeibeauftragte in Rheinland-Pfalz."

Dieses Amt wird seit zwei Jahren von der SPD-Politikerin Barbara Schleicher-Rothmund geführt. 133 Beschwerden von Bürgern hat sie im vergangenen Jahr erhalten, 27 von Polizisten. Bei nur einer der insgesamt 160 Beschweren handelte es sich um den Vorwurf eines rassistischen Vorfalls.

"Also warum dann die Leute, die anscheinend dieses Gefühl haben, sich nicht an uns wenden, kann ich nicht beantworten. Ich weise aber auch immer auf eines hin: Also die rheinland-pfälzische Polizei hat eine herausragende Ausbildung. Das ist ein Bachelor-Studiengang und im Rahmen dieses Bachelor-Studiengangs werden natürlich auch Diversität, Grundrechte, Antidiskriminierung, Bürgerfreundlichkeit – das sind alles Themen, die da behandelt werden."

Eine im Jahr 2017 veröffentlichte Befragung der Europäischen Union unter Schwarzen Menschen in Deutschland kommt zu etwas anderen Ergebnissen: 34 Prozent erklärten darin, sie seien in den letzten fünf Jahren kontrolliert worden. 14 Prozent von ihnen glaubten, die Kontrolle sei rassistisch motiviert gewesen.

Ein Grund für die unterschiedlichen Zahlen könnte sein: In Rheinland-Pfalz kümmert sich im Büro von Barbara Schleicher-Rothmund bisher nur ein einziger Mitarbeiter um die Meldungen zu Diskriminierung. Sie gibt die Fälle weiter, selbst recherchieren darf sie nicht.

Zum Vergleich: In Großbritannien arbeiten fast neunhundert Mitarbeiter bei der unabhängigen Polizeibeschwerdestelle, Tag und Nacht erreichbar. Mehr als hundert davon sind als Ermittler tätig, alle in der Kriminalarbeit ausgebildet und mit einem Budget von rund 36 Millionen Pfund ausgestattet, um eigene Recherchen durchführen zu können.

"Es ist unheimlich viel passiert. Wir haben Kriseninterventionsteams, die sich mit Polizisten nach dem Einsatz auseinander setzen, soziale Ansprechpartner, wir haben eine Kennzeichnungspflicht bekommen, wir haben eine Polizeibeauftragte in Rheinland-Pfalz."

Dieses Amt wird seit zwei Jahren von der SPD-Politikerin Barbara Schleicher-Rothmund geführt. 133 Beschwerden von Bürgern hat sie im vergangenen Jahr erhalten, 27 von Polizisten. Bei nur einer der insgesamt 160 Beschweren handelte es sich um den Vorwurf eines rassistischen Vorfalls.

"Also warum dann die Leute, die anscheinend dieses Gefühl haben, sich nicht an uns wenden, kann ich nicht beantworten. Ich weise aber auch immer auf eines hin: Also die rheinland-pfälzische Polizei hat eine herausragende Ausbildung. Das ist ein Bachelor-Studiengang und im Rahmen dieses Bachelor-Studiengangs werden natürlich auch Diversität, Grundrechte, Antidiskriminierung, Bürgerfreundlichkeit – das sind alles Themen, die da behandelt werden."

Eine im Jahr 2017 veröffentlichte Befragung der Europäischen Union unter Schwarzen Menschen in Deutschland kommt zu etwas anderen Ergebnissen: 34 Prozent erklärten darin, sie seien in den letzten fünf Jahren kontrolliert worden. 14 Prozent von ihnen glaubten, die Kontrolle sei rassistisch motiviert gewesen.

Ein Grund für die unterschiedlichen Zahlen könnte sein: In Rheinland-Pfalz kümmert sich im Büro von Barbara Schleicher-Rothmund bisher nur ein einziger Mitarbeiter um die Meldungen zu Diskriminierung. Sie gibt die Fälle weiter, selbst recherchieren darf sie nicht.

Zum Vergleich: In Großbritannien arbeiten fast neunhundert Mitarbeiter bei der unabhängigen Polizeibeschwerdestelle, Tag und Nacht erreichbar. Mehr als hundert davon sind als Ermittler tätig, alle in der Kriminalarbeit ausgebildet und mit einem Budget von rund 36 Millionen Pfund ausgestattet, um eigene Recherchen durchführen zu können.

Auch Polizisten fordern Aufklärung

Doch innerhalb der Polizei gibt es längst Stimmen, die eine Untersuchung rassistischer Verhaltensweisen fordern. Thilo Cablitz zum Beispiel ist Pressesprecher der Polizei Berlin. Er kennt das Gefühl, von der Polizei anders behandelt zu werden als weiße Deutsche. Sein Vater stammte aus dem Sudan, Cablitz ist Schwarz. Wenn er mit weißen Freunden unterwegs ist, kommt es immer wieder vor, dass ausschließlich er als verdächtig wahrgenommen wird.

"Mein Freund hat dann gesagt, das ist ja absolut verrückt was hier gerade passiert. Der hatte das in der Intensität natürlich noch gar nicht miterlebt. Und das war so ein Paradebeispiel, um zu zeigen: Dass es eben doch so etwas wie Racial Profiling gibt und dass es ein Problem ist, mit dem man sich auch auseinandersetzen muss."

In Berlin gab es im vergangenen Jahr 14 Meldungen wegen rassistischer Diskriminierung durch Polizisten. Die Berliner Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt hingegen zählte im selben Zeitraum 42 rassistisch motivierte Übergriffe. Cablitz meint: Die Polizei sollte ein Interesse daran haben, sich aktiv und öffentlich mit diesen fehlenden Zahlen zu beschäftigen.

"Wichtig für uns als Polizei ist, dass wir davon natürlich Kenntnis erlangen. Es bringt nichts, wenn jemand diese Zahlen oder diese Sachverhalte hortet, sondern es ist für uns wichtig, dass wir diese Sachverhalte aufarbeiten können, weil nur so können wir in diesen, ja, relativ geringen Fallzahlen auch tatsächlich noch besser werden. Und bei denjenigen, die uns eben dahingehend nicht trauen, ist es wichtig, dass sie sich jemandem anderen anvertrauen und die wiederum uns auch diese Beschwerden weiterleiten. Oder zumindest den Sachverhalt zur Kenntnis geben. "

Thilo Cablitz glaubt, die heftige Abwehr der Polizeigewerkschaften würde den Polizeibeamten mehr schaden als nutzen. Denn eine Untersuchung könne doch auch zeigen: Die meisten Polizisten verhalten sich nicht rassistisch.

"Mein Freund hat dann gesagt, das ist ja absolut verrückt was hier gerade passiert. Der hatte das in der Intensität natürlich noch gar nicht miterlebt. Und das war so ein Paradebeispiel, um zu zeigen: Dass es eben doch so etwas wie Racial Profiling gibt und dass es ein Problem ist, mit dem man sich auch auseinandersetzen muss."

In Berlin gab es im vergangenen Jahr 14 Meldungen wegen rassistischer Diskriminierung durch Polizisten. Die Berliner Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt hingegen zählte im selben Zeitraum 42 rassistisch motivierte Übergriffe. Cablitz meint: Die Polizei sollte ein Interesse daran haben, sich aktiv und öffentlich mit diesen fehlenden Zahlen zu beschäftigen.

"Wichtig für uns als Polizei ist, dass wir davon natürlich Kenntnis erlangen. Es bringt nichts, wenn jemand diese Zahlen oder diese Sachverhalte hortet, sondern es ist für uns wichtig, dass wir diese Sachverhalte aufarbeiten können, weil nur so können wir in diesen, ja, relativ geringen Fallzahlen auch tatsächlich noch besser werden. Und bei denjenigen, die uns eben dahingehend nicht trauen, ist es wichtig, dass sie sich jemandem anderen anvertrauen und die wiederum uns auch diese Beschwerden weiterleiten. Oder zumindest den Sachverhalt zur Kenntnis geben. "

Thilo Cablitz glaubt, die heftige Abwehr der Polizeigewerkschaften würde den Polizeibeamten mehr schaden als nutzen. Denn eine Untersuchung könne doch auch zeigen: Die meisten Polizisten verhalten sich nicht rassistisch.

Doch wie könnte so eine Untersuchung aussehen? In Großbritannien wird seit einigen Jahren ein Projekt erprobt, das helfen soll, diskriminierende Kontrollen einzudämmen. Eine Nichtregierungsorganisation führt es in Zusammenarbeit mit der Polizei durch. Dabei händigen Polizisten den Kontrollierten einen Zettel aus, auf dem Ort und Grund der Kontrolle steht. Eine Kopie dieses Zettels wird von einer unabhängigen Stelle zentral erfasst, so dass sich erkennen lassen kann: An welchen Orten wird besonders viel kontrolliert und wer ist davon betroffen. Bereits nach einigen Wochen zeigte sich: Die Kontrollen wurden weniger und die Erfolgsrate der Polizei höher.

Ob es in Deutschland tatsächlich zu einer umfangreichen Untersuchung kommen wird, bleibt fraglich. Im Juli warb der niedersächsische Innenministers Boris Pistorius von der SPD für eine groß angelegte Studie, um Rassismus in der Polizeiarbeit zu untersuchen. Die Reaktionen der übrigen Innenminister waren verhalten. Ein Großteil erklärte: Man sehe den Bedarf dafür einfach nicht. Die Politik scheint das Thema weiter ignorieren zu wollen. Gerade das kann wie ein Zeichen an die Protestierenden vom 06. Juni in Berlin wirken, das sagt: Wir nehmen euch nicht ernst.

Ob es in Deutschland tatsächlich zu einer umfangreichen Untersuchung kommen wird, bleibt fraglich. Im Juli warb der niedersächsische Innenministers Boris Pistorius von der SPD für eine groß angelegte Studie, um Rassismus in der Polizeiarbeit zu untersuchen. Die Reaktionen der übrigen Innenminister waren verhalten. Ein Großteil erklärte: Man sehe den Bedarf dafür einfach nicht. Die Politik scheint das Thema weiter ignorieren zu wollen. Gerade das kann wie ein Zeichen an die Protestierenden vom 06. Juni in Berlin wirken, das sagt: Wir nehmen euch nicht ernst.