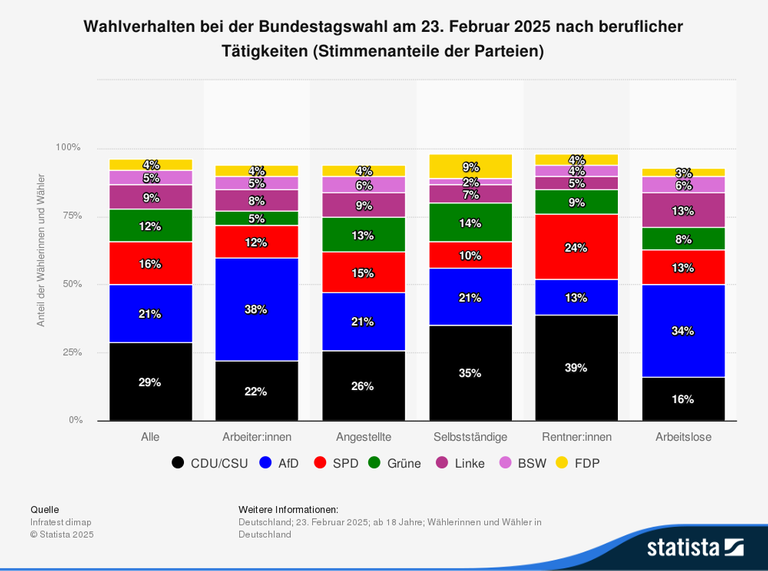

Wenn es eine Arbeiterpartei gibt, dann heißt sie seit der Bundestagswahl 2025 AfD. Laut Nachwahlbefragungen machten im Februar 38 Prozent der Arbeiter ihr Kreuz bei der Partei – mehr als bei jeder anderen. Auch Gewerkschaftsmitglieder wählen zunehmend die AfD. Bei der letzten Bundestagswahl fiel die SPD erstmals in der Gunst der Gewerkschaftsmitglieder hinter CDU und AfD zurück.

Warum wenden sich Arbeiter der AfD zu?

Ein zentraler Grund für die Hinwendung von Arbeitern zur AfD ist laut Sozialwissenschaftler Richard Detje, dass in Deutschland die Erzählung der Leistungsgesellschaft erodiere: Wer sich anstrengt, kann es zu etwas bringen. Detje forscht seit vielen Jahrzehnten über die Arbeitswelt in Deutschland.

Wo vormals geltende Erzählungen an Bedeutung verlieren, stoßen rechte Akteure in die entstehende Lücke, beobachtet der Wissenschaftler. Parteien wie die AfD würden einen Gegensatz konstruieren zwischen denjenigen, die hart arbeiten, und jenen, die nur nehmen. Es gehe um ein "Wir gegen die anderen": "Was das Wir ist, ist nie ein Substanzbegriff. Das Wir wird immer nur hergestellt über die anderen", erläutert Detje die Methode rechter Argumentation.

Auch eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2025 untersucht die Gründe, warum Arbeiter oft AfD wählen. Für die Untersuchung wurden zwischen 2020 und 2025 mehrere tausend Beschäftigte in Deutschland befragt.

Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz seien ein "wichtiger Erklärungsfaktor für die Wahlpräferenz einer extrem rechten Partei", heißt es in der Studie. Und weiter: "Beschäftigte, die ihre Arbeitsbedingungen als unsicher wahrnehmen und wenig Selbstwirksamkeit und Solidarität in ihrem Arbeitsleben erfahren, zeigen eine geringere Offenheit gegenüber den Transformationsprozessen der Digitalisierung und des Klimaschutzes."

Die vielen Krisen der letzten Jahre haben durch Kurzarbeit, Inflation und Ohnmachtserfahrungen direkte Auswirkungen auf das Leben der Beschäftigten. Hinzu kommt noch die Klimakrise. Ihr soll mit einer Transformation der Wirtschaft begegnet werden. Besonders betroffen ist davon die Automobilindustrie, die Leitbranche der deutschen Wirtschaft. Als Nächstes droht der Verlust von Arbeitsplätzen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz.

Die bevorstehenden, teils unklaren Veränderungen lösen bei vielen Beschäftigten Ängste vor Abstieg und Statusverlust aus. Außerdem verschiebe sich die Wahrnehmung auf der Gewerkschaften, so Richard Detje - also jenen Organisationen, die traditionell die Interessen der Arbeiter vertreten. Wenn diese als Teil des Problems wahrgenommen werden, schaffe das Raum für rechte Akteure, die sich als Alternative inszenieren.

Was hat es mit dem Verein "Zentrum" auf sich?

Als eine Alternative zu den Gewerkschaften präsentiert sich der rechte Verein "Zentrum". Der wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, im Betrieb Fuß zu fassen. Die Anfänge von "Zentrum Automobil", wie der Verein bis 2022 hieß, finden sich im Daimler-Werk im schwäbischen Untertürkheim. Gründer war Oliver Hilburger, ehemaliges Mitglied in einer Neonazi-Band; 2018 bezeichnete ihn das Brandenburger Innenministerium als "rechtsextremistisch".

In der Arbeitswelt pflegt "Zentrum" das Feindbild der sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften als Teil des politischen Establishments. Ob Globalisierung, Arbeitsplatzabbau, Transformation oder Automatisierung, all diese Entwicklungen würden durch Gewerkschaften wie IG Metall oder Verdi gefördert, heißt es in einem "Zentrum"-Videospot aus dem Jahr 2022: "Sie sind Teil des Problems und nicht Teil der Lösung."

In der Automobilindustrie ist es "Zentrum" bereits gelungen, einige wenige Posten als Betriebsräte zu erlangen, etwa bei Daimler-Benz, aber auch bei Volkswagen in Zwickau. Nun will "Zentrum" abseits der Automobilindustrie auch in den öffentlichen Dienst und die Pflegeberufe expandieren. Dazu wurde in Hannover mittlerweile auch das Büro Nord-West gegründet.

Formal ist "Zentrum" jedoch keine noch tariffähige Gewerkschaft. Im August 2025 hat das Arbeitsgericht in Braunschweig eine Klage des Vereins abgewiesen. Dieser wollte Zugang zum Werk der VW-Tochter Volkswagen Group Services in Isenbüttel. Dafür hätte "Zentrum" dort zumindest ein Mitglied nachweisen müssen. Das gelang indes nicht ausreichend, so der Braunschweiger Richter.

Auch die Zahl der Betriebsräte, die von "Zentrum" gestellt werden, ist sehr gering. Laut dem Verein zur Bewahrung der Demokratie kommt "Zentrum" in ganz Deutschland nur auf 15 Betriebsräte von insgesamt etwa 210.000 Betriebsratsmandaten bundesweit.

Wie können Gewerkschaften dem Rechtsruck in der Arbeitswelt begegnen?

Thomas Hartmann (Name von der Redaktion geändert) ist Betriebsrat in einer ehemaligen Bezirkshauptstadt in Ostdeutschland. Er ist überzeugt: Reden allein reicht nicht, um dem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen. Es braucht konkretes Handeln.

Das bedeutet eine aktive Gewerkschaft. Ein neuer Verdi-Sekretär brachte „frischen Wind“ in den Betrieb und bezog die Belegschaft aktiv in Tarifverhandlungen ein, erinnert sich Hartmann. „Die Gewerkschaft hat gefragt: Was wollt ihr eigentlich?“, erzählt er. Das kam gut an. Vor einigen Jahren streikten seine Kollegen erstmals – und waren stolz darauf.

Ein Bild bleibt Hartmann ihm besonders im Gedächtnis: ein Kollege, der der voller Stolz eine Verdi-Fahne trug. „Die wollten zeigen: Wir machen was!“, so Hartmann. Unter den Streikenden seien vielleicht auch AfD-Wähler gewesen. Doch der erfolgreiche Tarifkampf gab ihnen das Gefühl, etwas bewirken zu können.

Vor allem in Ostdeutschland verzeichnen Gewerkschaften wie Verdi und die Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) einen Aufschwung. 2023 vermeldete Verdi einen Zuwachs von rund 40.000 Mitgliedern. Laut Verdi machte das 2023 vom zum "erfolgreichsten Jahr seit der Gründung 2001". Besonders in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stieg die Zahl der Mitglieder.

Sozialwissenschaftler Richard Detje erklärt diesen Trend mit einer "neuen Generation von Gewerkschaftern". Diese sage: "Wir machen die Erfahrung, dass sich Einsatz lohnt." Erfolgreiche Tarifkämpfe und Lohnerhöhungen schafften Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und stärkten das Vertrauen in die Gewerkschaften.

Wie kann Demokratie im Betrieb gelernt werden?

Doch reicht das? Josephine Garitz vom Forschungsprojekt SONAR – das steht für "Solidarität organisieren in der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz" – warnt: "Nur weil Beschäftigte erfolgreiche Tarifkampagnen kämpfen, heißt das nicht, dass sie immun gegen Rechte sind." Doch seien positive Erfahrungen der Beteiligung ein zentraler Hebel.

Eine Studie der IG-Metall-nahen Otto-Brenner-Stiftung (2023) zeigt: Wer im Betrieb demokratische Mitbestimmung erlebt, stimmt seltener rechtsextremen Parolen zu. Garitz betont, dass kollektive Handlungsmacht nicht nur Löhne verbessert, sondern auch Ambiguitätstoleranz fördert – die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten. Das sei "langfristig ein Schutz gegen autoritäre Einstellungen".

Gleichzeitig dürften Gewerkschaften rassistische oder sexistische Äußerungen nicht unter den Teppich kehren, nur um die Einheit im Tarifkampf zu wahren. "Was wir beobachten können: Wenn Leute erfolgreiche Tarifkampagnen machen, auch Erfahrungen von Handlungsmacht im Kollektiv machen, dann sind sie potenziell offen für Gespräche", sagt Garitz. Das schaffe Räume, in denen Solidarität wachsen kann, auch über vermeintlich ethnische und kulturelle Grenzen hinweg.

Der Sozialwissenschaftler Detje sieht die Gewerkschaften in einer besonderen Rolle: "Sie sind die einzige Kraft außer der Kapitalseite, die in die Betriebe reindarf." Angesichts leerer Kassen und polarisierter Debatten über Migration und Sozialstaat komme es darauf an, soziale Rechte zu verteidigen und die Belegschaften als demokratische Akteure zu stärken.

Gewerkschaften können dem Rechtsruck nicht allein mit Argumenten begegnen. Entscheidend sind erfolgreiche Kämpfe, Selbstermächtigung und eine klare Haltung gegen Spaltung. Doch der Weg ist steinig: Selbst zufriedene Mitglieder wählen manchmal AfD. Die Herausforderung bleibt, Solidarität im Betrieb zu leben und damit Demokratie von unten zu stärken.