Nach der Lektüre von Axel Milbergs "Düsternbrook" wissen wir so einiges: Der Platzwart vom Tennisclub hieß von Moltke und mochte Weißweinschorlen. Als der kleine Axel an der Ostsee war, steckte er sich einen Stein ins Ohr – es gab erst ein Tohuwabohu, anschließend eine OP unter Vollnarkose, dann war wieder alles heil. Die Klavierlehrerin hieß Wilhelmsen und kriegte immer um Punkt drei Uhr einen Kaffee auf ihren Flügel gestellt. Als der nicht mehr ganz so kleine Axel irgendwo hochkletterte, piekte er sich an einem Nagel – wieder gab es ein Tohuwabohu, wieder musste er ins Krankenhaus, wieder war die Welt anschließend heil. Der Pastor hieß Husfeldt und las Nabokov. Ein dritter Krankenhausaufenthalt ist nicht überliefert, aber eigentlich könnte das bei "Piper" erschienene Buch in diesem Anekdoten-Modus endlos weitermachen.

Sich zu erinnern stellt keine schriftstellerische Leistung dar. Diese Einsicht hatte Axel Milbergs Erzähler leider nicht, und so verfängt sich seine autobiographische Retrospektive auf eine privilegierte Kindheit und Jugend im Kiel der 60er und 70er in der solipsistischen Überzeugung, die eigene Wahrnehmung halte etwas Außerordentliches parat. "Düsternbrook" erliegt auf diese Weise dem Trugschluss, das Private sei von Interesse für eine an diesem Leben eigentlich unbeteiligte Leserschaft. Fans des Tatort-Kommissars mögen bei der Lektüre auf ihre Kosten kommen. Ihnen wird ein Guckloch in ein Milieu gebohrt, in dem Großväter Dreiteiler tragen und später mal berühmte Enkel an der Gelehrtenschule voller Inbrunst Theater spielen.

Verschwitzt-verschmitzte Tennisrunden

Bis auf einige Ausnahmen ist der gewährte Einblick in diese Welt aber ohne Reiz. Milbergs Debüt gelingt es schlichtweg nicht, die privaten Gefilde zu verlassen und die Erfahrungen Außenstehenden zugänglich zu machen. Weder verfügt der Erzähler über jene schelmische Ironie, die es ihm erlauben würde, den Szenen über die Jahrzehnte hinweg ungeahnte Einsichten abzugewinnen. Noch ist den Episoden jene vitale und magische Dringlichkeit eigen, die gelungene Kindheitserzählungen so lesenswert macht.

Bei Milberg sind die verschwitzt-verschmitzten Tennisrunden mit der Angehimmelten stilistisch so pointenarm wie die Treibjagden mit um sich ballernden Adligen, die die Därme toter Hasen ausdrücken, bevor die dampfende Erbsensuppe mit Speckstücken in Angriff genommen wird. So etwas beeindruckt den lebenshungrigen Axel natürlich; noch nie habe er, lässt er uns wissen, etwas so Köstliches gegessen. Aber Leser und Leserinnen, die sich mehr erwarten als persönliche Erinnerungslappalien, tun sich mit diesem Kieler Allerlei auf fast 300 Seiten recht schnell recht schwer.

Das Portrait einer vereinsamten Mutter

Lediglich zwei Erzählstränge durchbrechen die naive Selbstschau in "Düsternbrook", deren größte Konflikte ansonsten schulisches Petzen und verwaiste Tennisbälle auf Flachdächern sind. In Schlaglichtern wird das zärtliche Portrait einer vereinsamten Mutter durch die Augen eines einfühlsamen Sohnes entworfen. Sie sei, hält dieser an einer Stelle fest, weltfremd und auf scheue Art aggressiv:

"Sie hockte auf der Rückbank, niemand war hinter dem Steuer, was seltsam aussah, und als ich den qualmenden Auspuff bemerkte, verlangsamte ich meinen Schritt. Der Motor lief hochtourig und dröhnte, als hätte jemand, zum Beispiel ein großer unsichtbarer Hase, der Harvey hieß und Papas Schüssen entkommen war, den Fuß auf dem Gaspedal. Ich ging um das Auto herum. Alle Autoscheiben waren beschlagen, denn meine Mutter atmete heftig im Auto und schwitzte. 'Simca' stand unterhalb der Motorhaube. Gerade wischte sie die Heckscheibe. Sie sah mich durch eine ovale Stelle, auf der sie mit dem Tuch immer wieder rumrieb, aber sie reagierte gar nicht auf mein Winken."

Aber die Kapitel in "Düsternbrook" sind kurz, ihre Aufmerksamkeitsspannen begrenzt. Gerade hat man sich auf die Mutter eingelassen, schon wendet der erzählende Sohn sich anderen Belangen zu, etwa Besuchen bei Gräfin Donner oder einer Abi-Rede, die er 1975 hielt. Als Abwechslung zu diesen Pappmaché-Memoiren hat der Autor eine separate Psychopathen-Geschichte integriert. Hier wird ein Outsider beschrieben, der sich darauf vorbereitet, Kieler Jungs zu kidnappen. Der eifrige Wink zu Heinz Strunks Serienmörder Fritz Honka aus "Der goldene Handschuh" ist evident, der Wunsch nach einem gruseligen Spezialeffekt nebst all dieser Mnemo-Monotonie ebenso.

Ein Riss zieht sich durch den BRD-Mief

Das Manöver ist zudem als eine Maßnahme gegen die adrette Alles-ist-wieder-gut-Idylle im Nachkriegsdeutschland zu verstehen, in der für vieles kein Platz vorgesehen war: weder für Ehetragödien noch für latente Gewaltszenerien oder die NS-Vergangenheit von Papa, Opa und Gräfin Donner. Die Entführungsgeschichte stört diese flache Falschheit ebenso wie die fiebrige Phantasie des jungen Axel, der nach dem Vortrag eines Schweizer Pseudo-Wissenschaftlers von Verschwörungstheorien und Außerirdischen fabuliert:

"Das Verschlossene, Misstrauische, der Hang, alles infrage zu stellen, die leeren Kirchen, die langen Gespräche über Wetter und Gewitter, Sonne und Sturm – das sprach dafür, dass es in Kiel von Aliens nur so wimmelte. 'Morgen wird das Wetter besser!' ist ein typischer Satz in unseren Breitengraden und doch der wichtigste Gedanke für denjenigen, der einen sicheren Start für den langen Rückflug plant. Dann dieses Desinteresse an jeglicher Mode. Die sichtbarste Unterlassung humaner Verständigung. Aber dass sie sich nicht recht für uns, die Erdlinge, interessieren, widerspricht doch eigentlich ihrem extraterrestrischen Auftrag."

Etwas stimmt nicht, etwas darf nicht stimmen. So glatt und steif dürfen die älteren Generationen die Welt einfach nicht bügeln. Deren erinnerungspolitischer Bequemlichkeit wird hier eine verfinsterte Imagination entgegengesetzt. So frisst sich nach und nach ein Riss durch den bundesrepublikanischen Mief, der auch über dem Kieler Nobelviertel liegt. Ein Abgrund aus Verdrängtem, Überlagertem und Wegpoliertem tut sich auf, den Frank Witzel und Philipp Felsch vor zwei Jahren in ihrem Gesprächsband "BRD Noir" kongenial beschrieben haben.

Wieso, weshalb, warum?

In seinem autobiographischen Roman legt Axel Milberg die verschulte und schematisierte Fassung davon vor. Beizeiten wirkt es so, als seien die Passagen zu den Außerirdischen und zum sadistischen Kidnapper pro forma integriert worden, um diesem Leichtgewicht von Roman ein wenig mehr kulturhistorischen Ballast anzuhängen. Dazu passt, dass der unorganische Erzählstrang über die Entführungen ohne wirkliche Pointe zerfasert, ganz so, als habe der Autor ihn überhaupt nur zu Demonstrationszwecken eingefügt.

Nachdem ein Flirt mit seinem Schwarm Lili gründlich misslingt, fragt der trübselig-pathetische Axel sich etwa in der Hälfte des Romans: "Alles war so tief und bedeutend. Warum?" Auch wenn er sich im Folgenden noch mit vielen weiteren Sätzen an dieser Frage abarbeitet, kommt der Erzähler einer Antwort bis zum Schluss keinen Deut näher. Der Zauber von Kindheit und Jugend wird in "Düsternbrook" zum Erinnerungstand. Zu schwach ist in diesem Roman die literarische Sprache, die weder Rhythmus noch Bilder für dieses gelebte Leben findet, zu arglos zündelt hier jemand an seinem privaten Lagerfeuer herum, um sich seine Geschichten letztlich doch nur selbst zu erzählen.

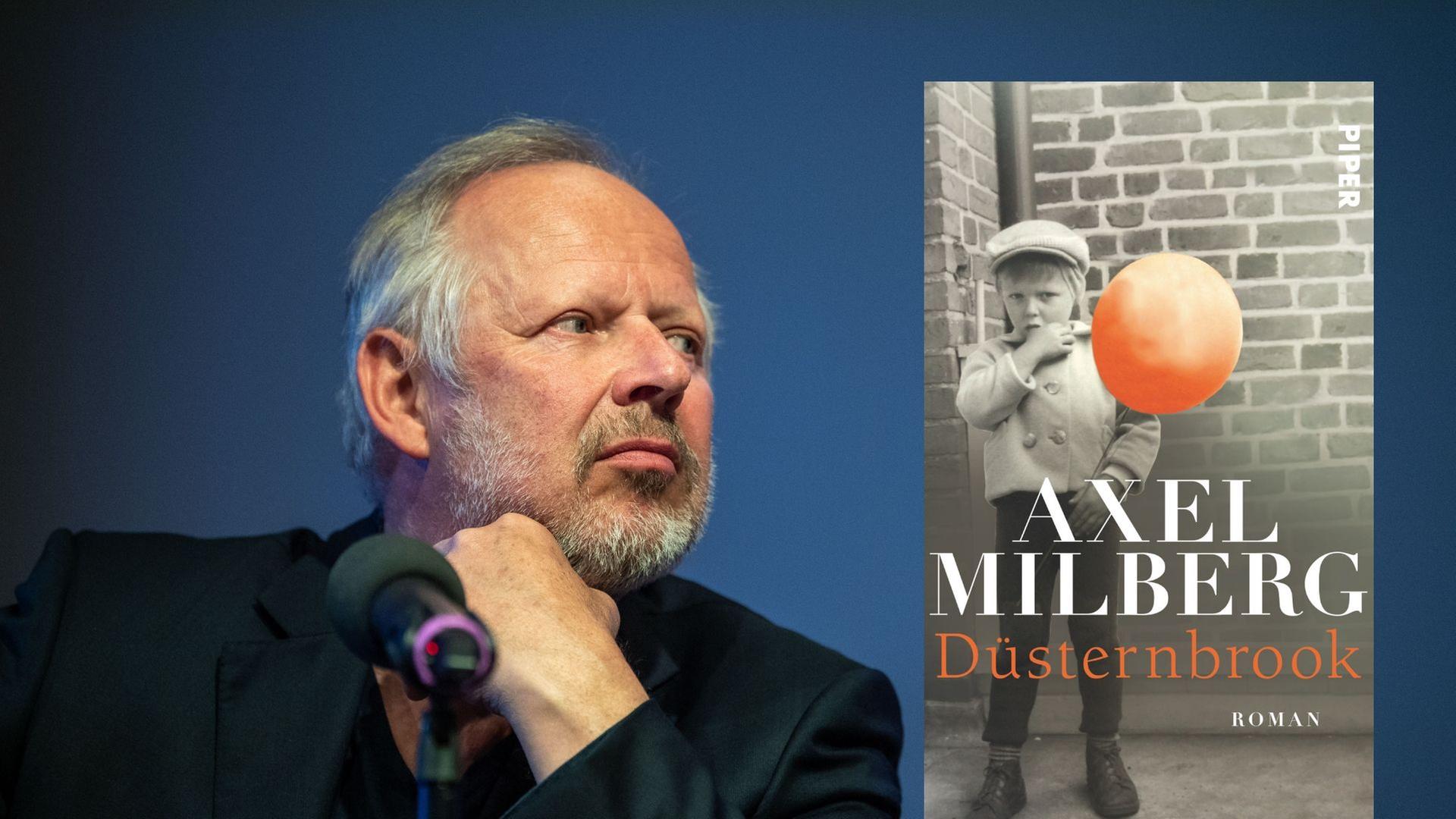

Axel Milberg: "Düsternbrook"

Piper, München, 288 Seiten, 22 Euro

Piper, München, 288 Seiten, 22 Euro