Seit Aserbaidschan die Republik Bergkarabach militärisch wieder kontrolliert, sind fast alle armenischen Bewohner aus der Region geflüchtet. Der Anführer der Separatisten Samwel Schachramanjan kündigte ursprünglich die Auflösung Bergkarabachs für den 1. Januar 2024 an. Nun hat er die selbst angeordnete Auflösung für nichtig erklärt.

Am 19. September hatte Aserbaidschan die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach angegriffen. Die Repubik gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Der als „Antiterroroperation“ bezeichnete Krieg dauerte nur einen Tag: Bereits am 20. September verkündeten die Angreifer eine Waffenruhe. Die Region Bergkarabach, die sich 1991 für unabhängig erklärt hatte, solle in Aserbaidschan "wiedereingegliedert" werden, hieß es.

Wie ist die aktuelle Situation in Bergkarabach?

Am 28. September 2023 ordnete die Regierung der selbsternannten Republik Bergkarabach unter dem militärischen Druck Aserbaidschans die Auflösung "aller staatlichen Institutionen und Organisationen" bis zum 1. Januar 2024 an. Der Entschluss ziele darauf ab, die Sicherheit und das Leben der Bevölkerung in Bergkarabach zu schützen. Die Auflösung war Teil der Kapitulationsbedingungen. Aserbaidschan will Bergkarabach wieder in aserbaidschanisches Staatsgebiet eingliedern, wie Präsident Ilham Alijew kurz nach Ende des Eintagekriegs betonte.

Der Anführer der armenischen Separatisten, Samwel Schahramanjan, hat die von ihm selbst angeordnete Auflösung der Republik Bergkarabach im Dezember für nichtig erklärt. Es gebe kein rechtskräftiges Dokument, das die Auflösung der Regierungsinstitutionen vorschreibe, erklärte Schahramanjan bei einem Treffen mit weiteren Verantwortlichen in der armenischen Hauptstadt Eriwan.

Das Büro von Schahramanjan erklärte am 22. Dezember 2023 gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, das Dekret sei ein "leeres Papier". "Kein Dokument kann zur Auflösung der Republik führen, die durch den Willen des Volkes errichtet wurde." Seit der militärischen Offensive Aserbaidschans im September hat Schahramanjan de facto keine Kontrolle mehr über die Kaukasusregion.

Inzwischen sind fast alle der vormals rund 120.000 armenischen Bewohner der Repubik Bergkarabach nach Armenien geflüchtet. Die Kaukasusrepublik ist von der Zahl zu versorgender Menschen überfordert. Freiwillige sammeln Hilfsgüter für die Flüchtlinge, die oftmals so gut wie nichts aus ihrer alten Heimat mitbringen.

Die Soziologin und Armenologin Tessa Hofmann spricht von "Massenexodus" und "Vertreibung". Die Menschen wollten nicht unter der Herrschaft Aserbaidschans leben. Sie seien verängstigt, möglicherweise aufgrund von "Gräueltaten", berichtete die Journalistin Silvia Stöber über Flüchtende, die in der armenischen Hauptstadt Jerewan ankommen.

Für die hohe Zahl an Flüchtenden spielt sicher auch das Verhalten von Aserbaidschans Präsident Alijew eine Rolle. Seiner Zusicherung, humanitäre Standards zu beachten, sei nicht zu trauen, meint Stöber. Aufgrund von Erfahrungen wie etwa der Blockade Bergkarabachs in den vergangenen Monaten oder mit Gräueltaten im Krieg 2020 sei – ohne internationale Kontrollen –, "das Schlimmste" zu erwarten, befürchtet Stöber.

Aserbaidschan bestreitet Vorwürfe

Der Botschafter von Aserbaidschan in Deutschland, Nasimi Aghayev, bekräftigt im Interview mit dem Deutschlandfunk die Aussagen seiner Regierung: Sein Land würde die Sicherheit der armenischen Bevölkerung garantieren. Er bestreitet eine gewaltsame Vertreibung.

Im November hatte der armenische Präsident Nikol Paschinjan erklärt, dass sich Armenien und Aserbaidschan unter Vermittlung der EU auf Grundsätze eines Friedensvertrages geeinigt hätten. Im Dezember haben Armenien und Aserbaidschan mit dem Austausch von Kriegsgefangenen ihre politische Annäherung fortgesetzt. Aserbaidschan hat Mitte Dezember 32 armenische Soldaten ausreisen lassen, teilte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan mit. Im Gegenzug ließ Armenien zwei aserbaidschanische Soldaten frei.

Wie verlief der jüngste Krieg in Bergkarabach?

Der jüngste Krieg war kurz: Am 19. September begann Aserbaidschan seine sogenannte "Antiterroroperation" gegen die Einheiten der Republik Arzach. Es war die dritte bewaffnete Auseinandersetzung um die Region Bergkarabach, nachdem diese 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt hatte.

Bereits am Tag nach Beginn des Angriffs verkündete Aserbaidschan eine Waffenruhe. Von den Behörden Bergkarabachs hieß es, man werde mit Baku über die Integration der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region in den aserbaidschanischen Staat verhandeln.

Die Truppen Bergkarabachs hatte gegenüber der Übermacht der aserbaidschanischen Streitkräfte nicht bestehen können. Zwar sprechen beide Seiten von „Waffenstillstand“. Doch im Grund handelt es sich um eine Kapitulation der Armee Bergkarabachs, die sich zu einer kompletten Entwaffnung verpflichten musste.

Moskau hat "die Seiten gewechselt"

Nach Angaben der aserbaidschanischen Regierung wurden während der eintägigen Kriegshandlungen 192 eigene Soldaten und ein Zivilist getötet. Die pro-armenische Seite meldete 213 Tote.

Offenbar hat Russland – wie bereits 2020 – den Waffenstillstand vermittelt, so Stephan Malerius. Er leitet das Regionalprogramm Südkaukasus für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Bisher war Russland die Schutzmacht Armeniens, seit 2020 hat es in der Region Truppen stationiert. Doch Moskau habe "die Seiten gewechselt" und sei zu einem Verbündeten Bakus geworden. Auch mit der Türkei sei das Vorgehen eng abgestimmt gewesen.

Wie ist die Geschichte des Konfliktes um Bergkarabach?

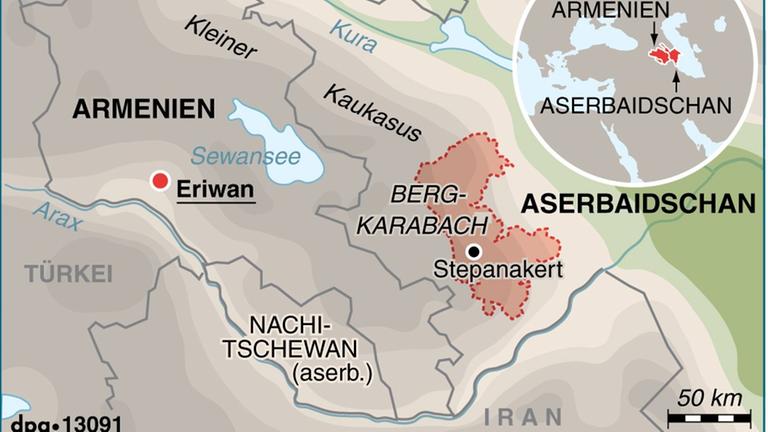

Die Region Bergkarabach liegt im Südkaukasus und ist etwa so groß wie das Saarland. Nach internationalem Recht gehört sie zu Aserbaidschan, ist aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt.

1991 sagte sich der ehemalige sowjetische Oblast Bergkarabach von Aserbaidschan los und erklärte seine Unabhängigkeit unter dem Namen Republik Bergkarabach. International anerkannt war diese nie. Bis zu Beginn der jüngsten Kampfhandlungen herrschte in dem Gebiet eine autonome Regierung mit engen Beziehungen zu Armenien.

Armenien und Aserbaidschan streiten seit Jahrzehnten um Bergkarabach. Dabei kam es mehrfach zu Kriegen und Scharmützeln zwischen den beiden Staaten, die bis zu ihrem Zerfall 1991 der Sowjetunion angehörten. Den ersten Krieg in den 90er-Jahren entschied Armenien mit Unterstützung Russlands zunächst für sich.

Im Jahr 2020 ging eine Offensive von Aserbaidschan aus, unterstützt wurde Baku dabei von der Türkei. Nach sechs Wochen Krieg vermittelte Russland einen Waffenstillstand und stationierte Friedenstruppen in der Region. In den aktuellen Konflikt griffen diese nicht ein.

Ende 2022 eskalierte Aserbaidschan den Konflikt, indem es den einzigen Zugang aus Armenien zur Enklave, den Latschin-Korridor, blockierte. Damit wurden die Menschen in Bergkarabach von der Versorgung abgeschnitten, mit weitreichenden Folgen. Die Menschen litten Hunger, es gab kein Benzin und Medikamente fehlten. Kurz nah nach Vereinbarung der Waffenruhe Ende September 2023 öffnete Aserbaidschan den Latschin-Korridor wieder.

Findet in Bergkarabach ein Genozid statt?

Zahlreiche Beobachter und auch die armenische Regierung sprechen von einer "ethnischen Säuberung" in Bergkarabach. Im Zusammenhang mit der Blockade des Latschin-Korridors waren die Warnungen lauter geworden, in Bergkarabach drohe eine Hungersnot und damit verbunden ein Genozid an der armenischen Bevölkerung. So hatte sich etwa der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Luis Moreno Ocampo, geäußert.

Auch Stephan Malerius von der Konrad-Adenauer-Stiftung bezeichnete das Vorgehen Aserbaidschans als "ethnische Säuberung". Die Kampfhandlungen seien die Fortsetzung des Aushungerns durch die Blockade mit militärischen Mitteln“ gewesen.

Welche Kulturgüter sind bedroht?

Im Zuge eines Genozids werde aus identitätspolitischen Gründen immer auch Kulturgut der vernichteten oder vertriebenen Gruppe zerstört, warnt Hofmann. "Und davon gehe ich aus, dass es sich hier letzten Endes um einen Genozid handelt."

Bergkarabach sei eine der ältesten christlich geprägten Regionen. Besonders Klöster und Kirchen seien bedroht. Viele der 20.000 armenischen Baudenkmäler auf dem Territorium des historischen Arzach seien bereits zerstört, teils mit Bulldozern durch die aserbaidschanische Armee.

Was unternimmt der Westen?

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat bei einem Besuch in Baku im November 2023 für Vertrauen zwischen Aserbaidschan und Armenien geworben. Deutschland wolle seinen Beitrag dazu leisten, das Vertrauen wieder aufzubauen. Als "Hoffnungsschimmer" bezeichnete Baerbock es, dass sich Aserbaidschan und Armenien gemeinsam über Landkarten gebeugt hätten, um angesichts der "unglaublich komplexen Fragen" beim "exakten Grenzverlauf" eine Lösung zu finden.

"Deutschland und die EU wollen weiter auf dem Weg zum Frieden begleiten", versicherte Baerbock. Sie sei überzeugt, dass gerade die Vermittlungsbemühungen im europäischen Format zu einem nachhaltigen Ergebnis führen könnten. Die Europäische Union hatte wenige Tage nach Vereinbarung der Waffenruhe fünf Millionen Euro an humanitärer Hilfe für die Menschen in Bergkarabach und die nach Armenien Geflüchteten zugesagt.

Die Regierung in Jerewan hat die internationale Gemeinschaft in der Vergangenheit wiederholt aufgefordert zu reagieren. Internationale Beobachter wie der Berliner CDU-Politiker Martin Pätzold kritisieren, die Europäische Union und Deutschland hätten die Menschen in Bergkarabach nicht ausreichend geschützt.

Die EU und die Vereinten Nationen hätten bereits vor Jahren versäumt, Friedenstruppen in die Region zu entsenden, sagt Pätzold, der selbst armenische Wurzeln hat. "Armenien ist eine junge Demokratie, eine sehr wertegeleitete Gesellschaft, die jetzt autokratisch angegriffen wird – und wir stellen leider fest, dass die Unterstützung da noch zu klein ist."

abr, Reuters, AFP, dpa