Nachdem Ende 2019 das neuartige Coronavirus erstmals in China auftauchte, wurden binnen weniger Monate Impfstoffe dagegen entwickelt - normalerweise dauert das Jahre. Etwa 20 sind heute weltweit auf dem Markt. Am weitesten verbreitet sind die neuartigen mRNA-Impfstoffe der Unternehmen Biontech/Pfizer und Moderna aus Deutschland und den USA, und der britische Vektorimpfstoff von Astrazeneca. China impft mit den dort entwickelten Vakzinen von Sinopharm und Sinovac, Russland setzt auf den eigenen Impfstoff Sputnik V. Weltweit laufen seit Monaten Auffrischungsimpfungen ("Booster").

Welche Impfstoffe sind in der EU zugelassen?

Biontech/Pfizer und Moderna

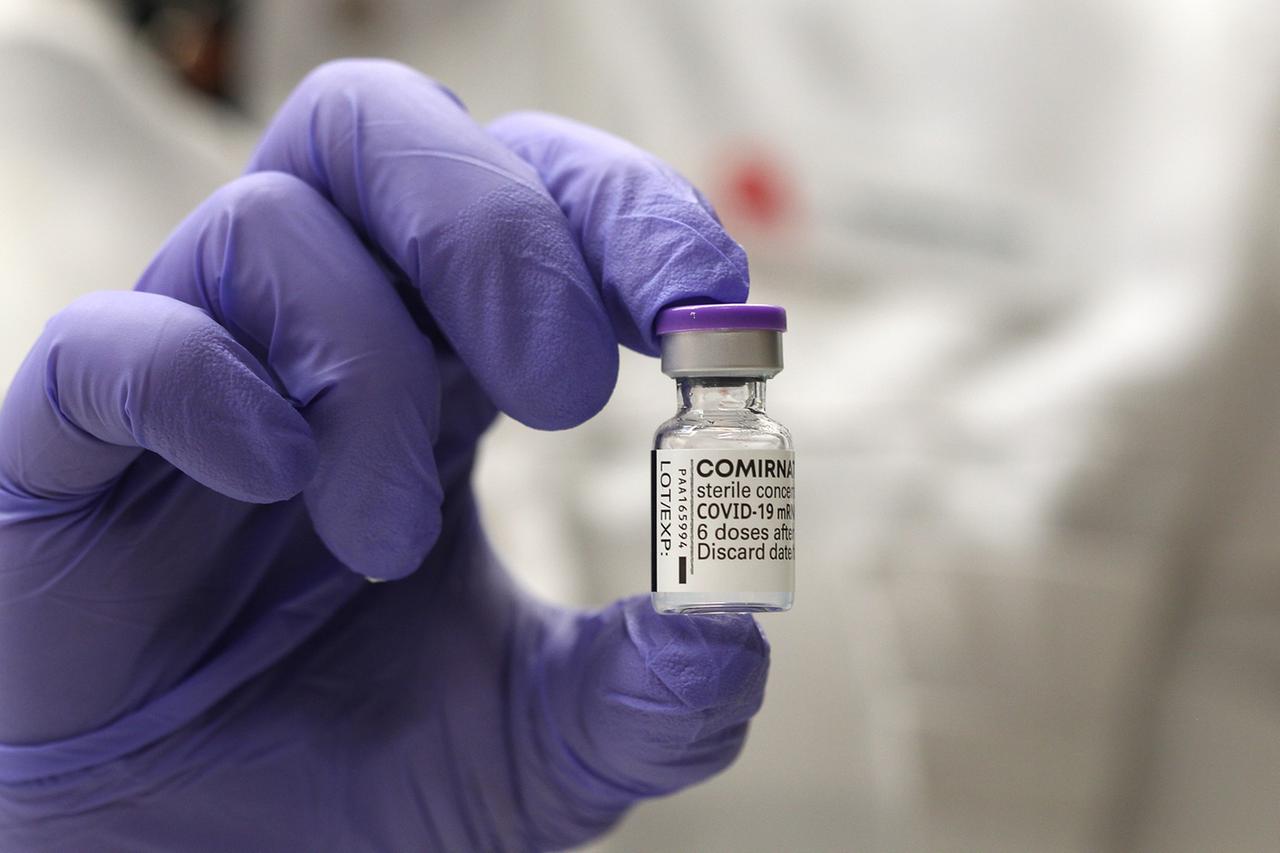

Auf den relativ neuen Ansatz, mit Boten-RNA zu impfen, setzen die Mainzer Firma Biontech gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer und das US-Unternehmen Moderna. Laut einem Zwischenergebnis, das Biontech/Pfizer am 9. November 2020 vorstellten, bietet ihr mRNA-Impfstoff Comirnaty einen 90-prozentigen Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2. Moderna präsentierte ein vergleichbares Ergebnis: Die Wirksamkeit des Impfstoffs Moderna soll bei 94,5 Prozent liegen. In der EU ist der Biontech/Pfizer-Impfstoff seit Dezember 2020 zugelassen, der Impfstoff von Moderna seit Januar 2021.

Die bekannten Impfstoffe sollen auch gegen die Delta-Variante schützen, allerdings um einige Prozentpunkte weniger. Zur neuen Omikron-Variante zitierte die Nachrichtenagentur dpa aus einem internen Lagebericht der Bundesregierung, wonach das Mutationsprofil "auffällig" sei und darauf hindeute, dass "eine herabgesetzte Impfstoffwirkung zumindest ernsthaft in Betracht gezogen werden muss". Gesichert ist das aber noch nicht.

Impfstoffe - Spahn weist Vorbehalte gegen Moderna zurück (22.11.2021)

Aufgrund eines Risikos durch Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Jungen und jungen Männern sowie bei Mädchen und jungen Frauen unter 30 Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission in Deutschland eine Impfung mit Moderna erst ab 30.

Mehr zum Thema Coronavirus und Corona-Impfung

- Die neue Omikron-Variante Informationen zu B.1.1.529

- Die Delta-Variante Informationen zu B.1.617.2

- Nebenwirkungen Die Impfrisiken im Überblick

- Astrazeneca Was über Wirksamkeit und Nebenwirkungen bekannt ist

- Impfungen in der Praxis Die Rolle der Hausärzte in der Impfstrategie

- Corona-Impfpass für Reisen und Öffnungen Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene

- Impfstoff-Kombinationen Was über Wirksamkeit einer Kreuzimpfung bekannt ist

Astrazeneca

Am 29. Januar 2021 hatte die EMA den Corona-Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns Astrazeneca zur Zulassung empfohlen und die EU-Kommission ist dem gefolgt. Das Mittel, mit dem Namen Vaxzervria, das Astrazeneca zusammen mit der Universität Oxford entwickelt hat, ist ein Vektorimpfstoff. Laut den Ergebnissen einer Großstudie, die Astrazeneca im März 2021 veröffentlichte, zeigte der Impfstoff eine Wirksamkeit von 76 Prozent gegen die Alpha-Variante des Virus. Zudem soll er schwere Covid-19-Verläufe verhindern und die Viruslast von Infizierten verringern.

Einigung zwischen EU und Astrazeneca im Streit um Impfstofflieferungen (05.09.2021)

Der Impfstoff Vaxzervria von Astrazeneca ist jedoch stärker als die anderen Impfstoffe gegen Covid-19 in die Kritik geraten. Mehrere Länder, und schließlich auch Deutschland, stoppten die Impfung vorübergehend, setzen sie aber später wieder fort. Grund für den Stopp mehrere Fälle von Hirnvenenthrombosen, die nach Impfungen aufgetreten waren. Die Ständige Impfkommission der Bundesregierung empfahl den Impfstoff daher nur noch für Menschen ab 60 Jahren - und für Auffrischungsimpfungen einen mRNA-Impfstoff.

Johnson & Johnson

Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson wurde im März 2021 in der EU zugelassen. Seit dem 10. Mai kann er in Deutschland in der Regel bei Menschen ab 60 Jahre eingesetzt werden, ähnlich wie das Vakzin von Astrazeneca. Gleichzeitig wurde die Priorisierung für den Impfstoff von Johnson & Johnson in Arztpraxen und bei Betriebsärzten aufgehoben. Nach ärztlicher Aufklärung können demnach auch jüngere Menschen das Präparat von Johnson & Johnson bekommen. Diese Entscheidung hatten die Gesundheitsminister der Länder aufgrund einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission getroffen.

Wie bei Astrazenca gibt es auch im Zusammenhang mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson - ebenfalls ein Vektorimpfstoff - Berichte über einzelne Fälle von Hirnvenenthrombosen. Die europäische Arzneimittelbehörder EMA bewertete aber den Nutzen einer Impfung höher als die Risiken und empfahl den Einsatz weiterhin (20.04.2021). Das Besondere an dem Vektorimpfstoff von Johson & Johnson ist, dass er nur eine einzige Dosis benötigt und lange bei Kühlschranktemperaturen haltbar ist. Die Ständige Impfkommission empfiehlt auch bei diesem Impfstoff eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff.

Novavax (Impfstoffname: Nuvaxovid)

Am 20. Dezember 2021 hat sich die Europäische Arzneimittelbehörde EMA für eine Zulassung des proteinbasierten Totimpfstoffs von Novavax ausgesprochen. Hergestellt werden diese Proteine von Mottenzellen, die zuvor mit Insektenviren infiziert wurden. Menschen mit Vorbehalten gegen die jüngere mRNA-Methode könnten Proteinimpfstoffe eine Alternative bieten. Seit dem 26.2.2022 wird das Mittel verimpft.

Welche weiteren Impfstoffe gibt es?

Valneva

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat Anfang Dezember 2021 eine beschleunigte Prüfung einer Zulassung des Corona-Impfstoffs von Valneva angekündigt. Die Prüfung des Vakzins VLA2001 habe bereits begonnen, teilte die in Amsterdam ansässige EU-Behörde mit. Wann eine Entscheidung über den sogenannten Totimpfstoff des französisch-österreichischen Biotechnologie-Unternehmens falle, sei noch offen.

Bislang ist in der EU noch kein Totimpfstoff gegen Corona zugelassen. Traditionelle Totimpfstoffe stoßen bei Menschen auf Interesse, die Vorbehalte gegen eine Immunisierung mit mRNA-Vakzinen oder Vektorimpfstoffen haben.

Der Totimpfstoff von Valneva enthält für die Immunisierung abgetötete Bestandteile des Coronavirus. Damit nutzt er eine ähnliche Technologie wie klassische Grippe-Impfstoffe und soll in normalen Kühlschränken gelagert werden können. Im Oktober hatte Valneva "positive" erste Ergebnisse aus der klinischen Phase-3-Studie mit dem Impfstoff bekannt gegeben. Das Mittel sei wirksamer als der Astrazeneca-Impfstoff, hieß es, und "im Allgemeinen gut verträglich".

Russlands Impfstoff "Sputnik V"

Als weltweit erstes Land erteilte Russland im August 2020 einem Vektorimpfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus eine Zulassung. Der vom staatliche Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau entwickelte Wirkstoff heißt offiziell "Gam-COVID-Vac" beziehungsweise "Gam-COVID-Vac Lyo", wird aber auch "Sputnik V" genannt. Er war zum Zeitpunkt der Zulassung nur an mehreren Dutzend Personen getestet worden und hatte noch nicht die entscheidende dritte Phase der klinischen Prüfungen durchlaufen, was damals in Fachkreisen kritisch bewertet wurde.

Große Worte, kleinere Wirkung - Ein Jahr russischer Corona-Impfstoff Sputnik V (11.08.2021)

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA startete im März 2021 ein Prüfverfahren für die Zulassung von "Sputnik V" in Europa. Dies dauert auch im Dezember 2021 noch an.

Curevac (Impfstoffname CVnCoV)

Das Tübinger Biopharmaunternehmen Curevac galt lange als Mitfavorit im Impfstoff-Rennen, zog dann aber wegen unzureichender Studienergebnisse den Kürzeren. Aufgeben will Curevac aber nicht. Gemeinsam mit seinem britischen Partner GlaxoSmithKline (GSK) fokussiert sich das Management nun auf die Entwickung eines neuen Impfstoffs. "Während der weltweite Kampf gegen SARS-CoV-2 andauert, liegt unser Fokus darauf, eine neue Generation von Impfstoffen zu entwickeln", hieß es im November 2021.

Neuer Rückschlag für Curevac - Impfstoff in finaler Studie nur bei 48 Prozent

Der Betriebsverlust legte im dritten Quartal 2021 von 36,7 Millionen Euro auf 143,1 Millionen Euro zu. Der Hauptgrund seien höhere Forschungs- und Entwicklungskosten für CVnCoV, den Covid-19-Impfstoffkandidaten der ersten Generation, gewesen.

Sanofi

Der französische Gesundheitskonzern Sanofi hat seine Pläne für einen mRNA-basierten Covid-19-Impfstoff mittlerweile aufgegeben.

Chinesische Impfstoffe: CanSino Biologics, Sinopharm und Sinova

Darüber hinaus haben drei Impfstoffe aus China eine Notfallzulassung im eigenen Land erhalten, obwohl die Phase-3-Studien noch nicht abgeschlossen waren. Darunter sind der ebenfalls auf dem Vektorverfahren basierende Wirkstoff des Unternehmens CanSino Biologics sowie zwei klassische Impfstoffe der chinesischen Pharmaunternehmen Sinopharm und Sinovac.

Impfstoff als Türöffner: Serbien und das chinesische Vakzin Sinovac (30.01.2021)

Die Weltgesundheitsorganisation hat dem chinesischen Corona-Impfstoff von Sinopharm am 8. Mai 2021 eine Notfallzulassung erteilt. Damit können UNO-Organisationen das Mittel kaufen und verteilen. Die chinesischen Impfstoffe Sinopharm und Sinovac seien schon verbreitet im Einsatz, so Wildermuth am 18. Juni. Ohne die Produkte aus China und Russland wären Impfkampagnen in vielen Ländern schlicht nicht möglich. Die Prüfung von Sinovac durch die EMA dauert im Dezember 2021 an.

Wie wirken die Impfstoffe?

Ein Impfstoff ist ein medizinischer Trick. Er soll dem Körper vorgaukeln, er sei mit einem aggressiven Erreger wie SARS-CoV-2 infiziert. Gelingt die Täuschung, bildet das Immunsystem spezifische Antikörper und T-Zellen zur Virenabwehr. Impfungen führen so zur Bildung eines Immungedächtnisses: Wenn der gleiche Erreger erneut eine Infektion beginnt, kann das Immunsystem direkt reagieren und es kommt oft gar nicht mehr zu einer Erkrankung.

Die Bildung von Antikörpern im menschlichen Körper kann auf verschiedene Weise provoziert werden. Die Impfstoffkandidaten gegen das neue Coronavirus SARS-CoV2 lassen sich dahingehend in drei Gruppen einteilen:

1. Impfstoffe mit Vektorviren

Ausgangspunkt sind harmlose Viren, die als Träger genetischer Informationen des SARS-CoV-2-Virus genutzt werden. In das Erbgut der sogenannten Vektorviren bauen die Forscher das Gen für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 ein. Diese Spikes sind die Stacheln des neuen Coronavirus. Ziel ist es, das Immunsystem dazu zu bringen, Antikörper gegen das Protein zu bilden und andere Abwehrreaktionen hervorzurufen. Bei Kontakt mit SARS-CoV-2 ist der Körper dann vorbereitet und kann die Infektion besser eindämmen.

Das chinesische Unternehmen CanSino Biologics und das russische-Gamaleja Institut (Impfstoff "Gam-Covid-Vac Lyo") nutzten beispielsweise einen harmlosen Schnupfenerreger als Vektorvirus. AstraZeneca und die Universität Oxford verwenden einen ungefährlichen Schimpansen-Schnupfenvirus. Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung setzt auf das etablierte Impfvirus Vaccinia, auf dessen Grundlage es bereits Impfstoffkandidaten gegen SARS und MERS entwickelt hat. Andere Forscher arbeiten mit einem abgeschwächten Impfstamm des Masernvirus oder dem Atemwegserreger RSV.

2. Impfstoffe aus Vireneinweiß

Hierbei handelt es sich um klassischen Impfstoffe, die auf inaktivierten Erregern basieren. Nach dieser Methode funktionieren zum Beispiel einige Grippeimpfstoffe oder auch die Tetanusimpfung. Um einen entsprechenden Wirkstoff gegen Covid-19 zu gewinnen, wird das Spike-Protein von SARS-CoV-2 in einer Zellkultur von Bakterien produziert, gereinigt und mit einem Wirkverstärker kombiniert. Neben den beiden chinesischen Herstellern Sinopharm und Sinovac setzen auch das US-Unternehmen Novavax und Forscher der Universität von Queensland in Australien auf diese Strategie.

3. Impfstoffe aus Boten-RNA (mRNA)

Dabei handelt es sich um ein neues Konzept. Anders als bislang üblich, werden nicht ein geschwächtes Virus oder einzelne Teile eines Virus zur Impfung verwendet. Stattdessen besteht der Impfstoff lediglich aus einer genetischen Information in Form der Boten-RNA oder mRNA. Auf den RNA-Molekülen befinden sich Baupläne für Proteine, die der Körper des Geimpften selbst herstellen soll, im Fall von SARS-CoV-2 dessen spezifisches Spike-Protein.

Die Idee dahinter: Die Schnipsel der Virus-RNA werden nach der Impfung von den Zellen aufgenommen. Mit Hilfe ihrer Zellmaschinerie, den Ribosomen, bauen sie dann anhand dieser Bauanleitung die für das SARS-Coronavirus-2 charakteristischen Spike-Proteine. Jene Eiweißmoleküle (oder auch nur Bruchstücke davon) präsentieren die geimpften Zellen anschließend an ihrer Oberfläche, wo sie von den Zellen des Immunsystems erkannt werden können.*

Diese Antikörper gegen das Spike-Protein machen jedoch nur einen kleinen Teil der Immunantwort aus, wie eine Arbeitsgruppe aus Australien herausgefunden hat. Über die anderen Teile der Immunantwort weiß man erst wenig.

Wie lange schützen Impfstoffe?

Ergebnisse mehrerer Teams zeigen, dass die Zahl der neutralisierenden Antikörper, mit denen das Immunsystem die Viren bekämpft, nach einigen Monaten deutlich sinkt. Vor allem Infizierte ohne oder mit nur geringen Krankheitssymptomen besitzen dann kaum noch schützende Antikörper. Das heißt aber nicht, dass sie dem Virus schutzlos ausgesetzt sind, denn eine wichtige Rolle beim Immunschutz spielen bestimmte T-Zellen. Sie erinnern sich an eine frühere Infektion oder eine Impfung und lenken das Immunsystem auf das Virus.

Viele Länder haben schon vor Monaten begonnen, die Bevölkerung zum dritten Mal zu impfen, um die Wirkung wieder aufzufrischen. In Großbritannien können Menschen mit Immunerkrankungen schon die vierte Impfung bekommen.

Können Geimpfte andere anstecken?

Da mit der Impfung gegen SARS-CoV-2 keine "sterile Immunität" erreicht wird, besteht theoretisch die Möglichkeit, dass Geimpfte andere mit dem Virus infizieren. In der Praxis geschieht das aber eher selten. Das zeigten erste Daten zum breiten Einsatz der Impfstoffe aus Israel, aus den USA und aus Großbritannien.

Laut Robert Koch-Institut belegen Studien, dass die in Deutschland zur Anwendung kommenden Impfstoffe "SARS-CoV-2-Infektionen (symptomatisch und asymptomatisch) in einem erheblichen Maße verhindern". Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person trotz vollständiger Impfung PCR-positiv wird, sei "signifikant vermindert". Aktuelle Studien belegen, dass die Impfung auch bei Vorliegen der derzeit dominierenden Delta-Variante einen Schutz gegen symptomatische und asymptomatische Infektionen bietet. Der Schutz ist im Vergleich zu der Alpha-Variante reduziert. Zur neuen Omikron-Variante wurden Stand 29.11.2021 noch keine Aussagen gemacht.

Wie wird ein Impfstoff auf seine Wirksamkeit getestet?

Wenn Phase 1 und 2 der klinischen Studien gezeigt haben, dass die Impfstoff-Kandidaten zur Bildung von spezifischen Antikörpern und Immunzellen führen und nur wenige Nebenwirkungen auslösen, müssen sie in Phase 3 schließlich ihre Wirksamkeit unter Beweis stellen. Meist müssen mehr als 10.000 Probanden an einer solchen klinischen Phase-3-Studie teilnehmen. Dabei werden geimpfte Probanden mit einer ungeimpften Kontrollgruppe verglichen.

Die Zahl der Teilnehmer solcher klinischen Studien muss so groß sein, damit das Ergebnis die Wirksamkeit eines Impfstoffes statistisch abgesichert belegen kann. Das heißt: Je geringer das Infektionsrisiko, umso mehr Personen müssen an der klinischen Studie teilnehmen. Deshalb wurden beziehungsweise die Impfstoffe in Regionen mit hohem Infektionsrisiko getestet, unter anderem in Brasilien, Indien oder einigen Bundesstaaten der USA.

(Quellen: dpa, Reuters, AP, AFP)

* Wir haben den Text gegenüber einer vorangegangenen Version präzisiert.