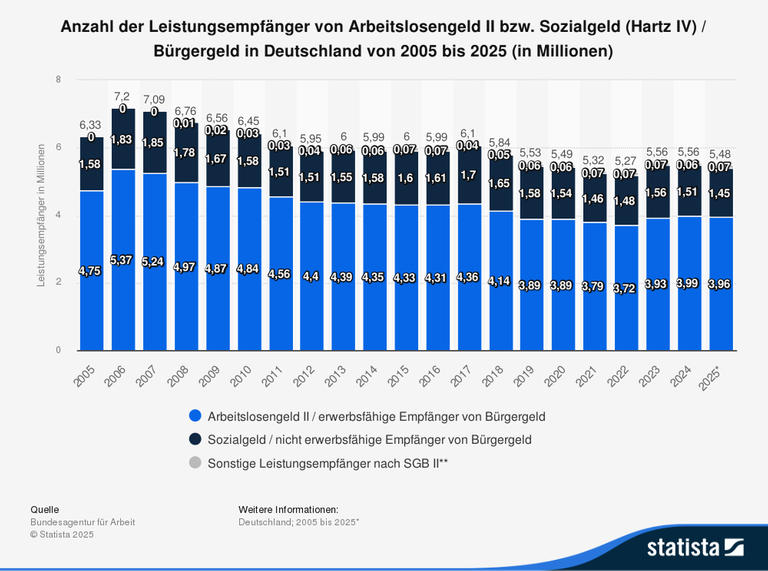

Das Bürgergeld soll in Deutschland denjenigen ein menschenwürdiges Existenzminimum sichern, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen decken können. 47 Milliarden Euro hat der Staat 2024 für das Bürgergeld ausgegeben. Für dieses und für nächstes Jahr wird eine ähnliche Höhe veranschlagt. Bundeskanzler Friedrich Merz will mindestens zehn Prozent davon einsparen.

Schon im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass es Veränderungen beim Bürgergeld geben soll, etwa mehr Sanktionen, wenn jemand eine angebotene Arbeit nicht annehmen will. Eine Kommission hat angefangen, sich das Bürgergeld, aber auch das Wohngeld und den Kinderzuschlag genauer anzusehen, ob oder wie man da sparen oder reformieren könnte.

Wie schätzen Experten die Einsparpotenziale beim Bürgergeld ein?

Was die finanziellen Leistungen aus dem Bürgergeld angeht, sind Experten skeptisch, dass es da noch Kürzungsmöglichkeiten gibt. "Wir wissen sehr gut Bescheid, wer Bürgergeld empfängt, wie die Situation der Leute ist, wie die Erwerbschancen sind und dass wir fast gar keine Einsparungspotenziale in diesem Bereich haben", sagt Olaf Groh-Samberg, Professor für Soziologie an der Uni Bremen und Direktor des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das Existenzminimum sei durch das Bundesverfassungsgericht eigentlich festgelegt.

Dass beim Bürgergeld massiv Geld eingespart werden kann, ist verfassungsrechtlich gar nicht möglich, sagt auch Roman Wink von der Bertelsmann-Stiftung. Ähnlich sieht es auch der Wirtschaftswissenschaftler Martin Beznoska vom Institut der deutschen Wirtschaft IW: Bei den Sozialausgaben gebe es kaum großes Kürzungspotenzial, auch beim Bürgergeld nicht.

Wie werden die Bürgergeldsätze berechnet?

Wie hoch das Bürgergeld ist, wird grundsätzlich jährlich neu berechnet und an die Inflation angepasst. Aktuell (September 2025) gibt es 563 Euro für einen alleinstehenden Erwachsenen. In diesem Betrag werden verschiedene notwendige Ausgaben berücksichtigt, etwa für Essen, Kleidung, aber auch Freizeit und Kultur. Dieser Betrag sei zwar nicht willkürlich festgelegt worden, da das Bundesverfassungsgericht eine transparente Berechnungsweise verlangt habe, sagt Enzo Weber, Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Aber er sei natürlich auch nicht unumstritten.

Grundlage für die Berechnung des Bürgergelds ist die so genannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Das ist eine Befragung, die alle fünf Jahre durchgeführt wird. Dabei werden die Konsumausgaben der 20 Prozent einkommensschwächsten Haushalte erfasst. Das sei an sich schon transparent nachvollziehbar, aber man könne natürlich diskutieren, ob das zu viel oder zu wenig sei. Die Sätze seien mit Sicherheit knapp. Es gehe um die Sicherung des Existenzminimums, betont Weber.

Wie werden Erhöhungen beim Bürgergeld festgelegt?

Noch bevor die Kommission zur Reform der Sozialleistungen ihre Arbeit aufgenommen hat, hatte Bundesarbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas angekündigt, dass das Bürgergeld im kommenden Jahr wie schon in diesem Jahr nicht erhöht werden soll. Das sei keine willkürliche politische Entscheidung, sondern dem liege eine gesetzlich festgeschriebene Rechenformel zugrunde, sagt Weber.

Diese Rechenformel habe zu dem starken Hin und Her geführt, das jetzt für die politische Aufregung sorge. 2023 und 2024 sei der Regelsatz des Bürgergelds sehr stark gestiegen und zwar jeweils um rund zwölf Prozent. Deshalb folgen 2025 und 2026 zwei gesetzlich auch gerechtfertigte Null-Runden, um dieses zu starken Erhöhungen im Verhältnis zur allgemeinen Lohnentwicklung dann wieder abzuschmelzen, sagt Weber.

Welche Wirkung haben Sanktionen?

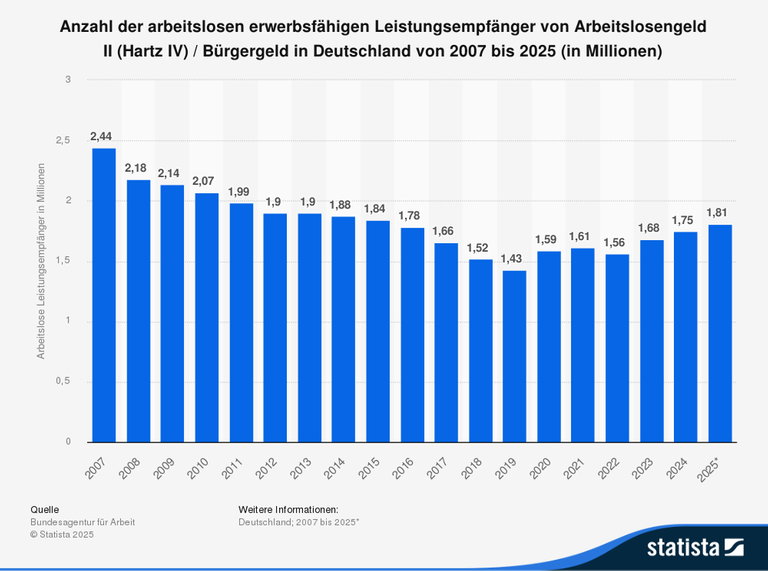

In der Diskussion über das Bürgergeld wird auch immer wieder über Sanktionen gesprochen, um Menschen zur Aufnahme einer Arbeit zu bewegen. „Sanktionen haben verschiedene Effekte, die gehen nicht nur in eine Richtung“, sagt Weber. Sanktionen führten schon dazu, dass es mehr Arbeitsaufnahmen gebe. Der wichtigere Effekt sei aber, dass sie schon vorher wirkten, wenn Menschen ihr Verhalten anpassten, um die Sanktionen zu vermeiden. Insgesamt würden auch gar nicht so viele Sanktionen verhängt, weniger als 10.000.

Gerade starke Sanktionen führen aber auch dazu, dass Menschen in erstbeste Jobs gedrückt werden, wo es wenig Perspektive gibt, wo die Löhne schlecht sind. „Damit drückt man übrigens auch das Lohnniveau. Das hat man nach den Hartz-Reformen gesehen“, sagt Weber. Und es kann natürlich auch passieren, dass sich Menschen einfach nur gestraft fühlen, dadurch das Vertrauen verlieren, vielleicht in der Arbeitsvermittlung dann gar nicht mehr erscheinen.

Und Maßnahmen, die sehr hart in die Lebensverhältnisse von Menschen einschneiden, sind verfassungsrechtlich bedenklich, sagt Weber. Totalsanktionen bei Arbeitsverweigerung gebe es schon, die habe die Ampel schon eingeführt. „Aber solche Fälle treten so gut wie gar nicht auf“ sagt Weber. „Dementsprechend jagt man da eigentlich dem falschen Ziel hinterher.“

Und auch Bundesarbeitsminister Bas ist sich sicher: „Sanktionen beim Bürgergeld werden nicht zu Einsparungen führen.“

Für Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) wird in der Öffentlichkeit eine Scheindebatte über systematischen Missbrauch von Bürgergeld geführt. So ein Missbrauch sei wissenschaftlich nicht belegbar, so Fratzscher. Nur 0,3 Prozent der Betroffenen lehne wiederholt Jobangebote ab. Er verweist darauf, dass armutsbetroffene Kinder und Jugendliche in der Debatte häufig untergehen. Ein Drittel der Menschen, die Bürgergeld beziehen, seien unter 18 Jahre alt. „Der Kurs der Politik, Bürgergeld abschaffen zu wollen, Leistungen und Unterstützung begrenzen, beschneiden zu wollen, ist ein gefährlicher Irrweg“, sagt Fratzscher. Die Kürzungen und die Politik raubten den Menschen ihre Würde.

Was können Qualifizierungen leisten?

Ein Hebel, um Menschen in Arbeit zu bringen, ist es, sie zu qualifizieren. Deshalb hatte auch schon die Ampelregierung beschlossen, dies verstärkt einzusetzen und zu fördern. Und auch die jetzige Bundesregierung will diesen Bereich stärken, wie Bas sagte. Bislang sei die Qualifizierung aber noch nicht gestiegen. Aber da müsse angesetzt werden, da zwei Drittel der arbeitslosen Menschen in der Grundsicherung verfügten über keinen beruflichen Abschluss, sagt Weber.

Was könnte in der Verwaltung gespart werden?

Ein Ziel der Bundesregierung ist es auch, Sozialleistungen effizienter und weniger bürokratisch zu machen und dadurch Geld einzusparen. Einiges wird über Digitalisierung gehen. Auf diesem Wege ist die Bundesagentur, sagt Weber. Es gibt auch bestimmte Möglichkeiten bei Pauschalierungen, wo vielleicht nicht alles bis auf den letzten Cent ausgerechnet werden muss. Dem sind aber auch Grenzen gesetzt, denn es geht hier um das Existenzminimum von Menschen.

Wichtiger sei das Zusammenspiel von Sozialleistungen, die es nach dem Bürgergeld gebe, etwa wenn man da ein bisschen mehr verdient, sagt Weber. Da kommt dann das Wohngeld. Da kommt der Kinderzuschlag. Und überall hat man Übergänge wieder zu anderen Behörden.

Das Sozialsystem sei inzwischen sehr komplex geworden, kritisiert auch Roman Wink von der Bertelsmann-Stiftung. Wir haben komplizierte Regeln zu Einkommen und Vermögen. Das ist teilweise im Bürgergeld, im Wohngeld und im Kinderzuschuss ganz anders geregelt, was natürlich noch mal die Nachweispflichten und den Verwaltungsaufwand erhöht, sagt Wink. Und wir haben auch steigende Verwaltungskosten, allein schon durch die Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst.

Dementsprechend ist es wirklich anzuraten, diese Sozialleistungen zu integrieren in die Grundsicherung, sagt Weber. Dann hat man eine Leistung und könne besser finanzielle Anreize schaffen, das System sei einfacher und es gebe die Möglichkeit, die Menschen durchgängig aktiv auf ihrem Weg im Arbeitsmarkt zu unterstützen.

gue