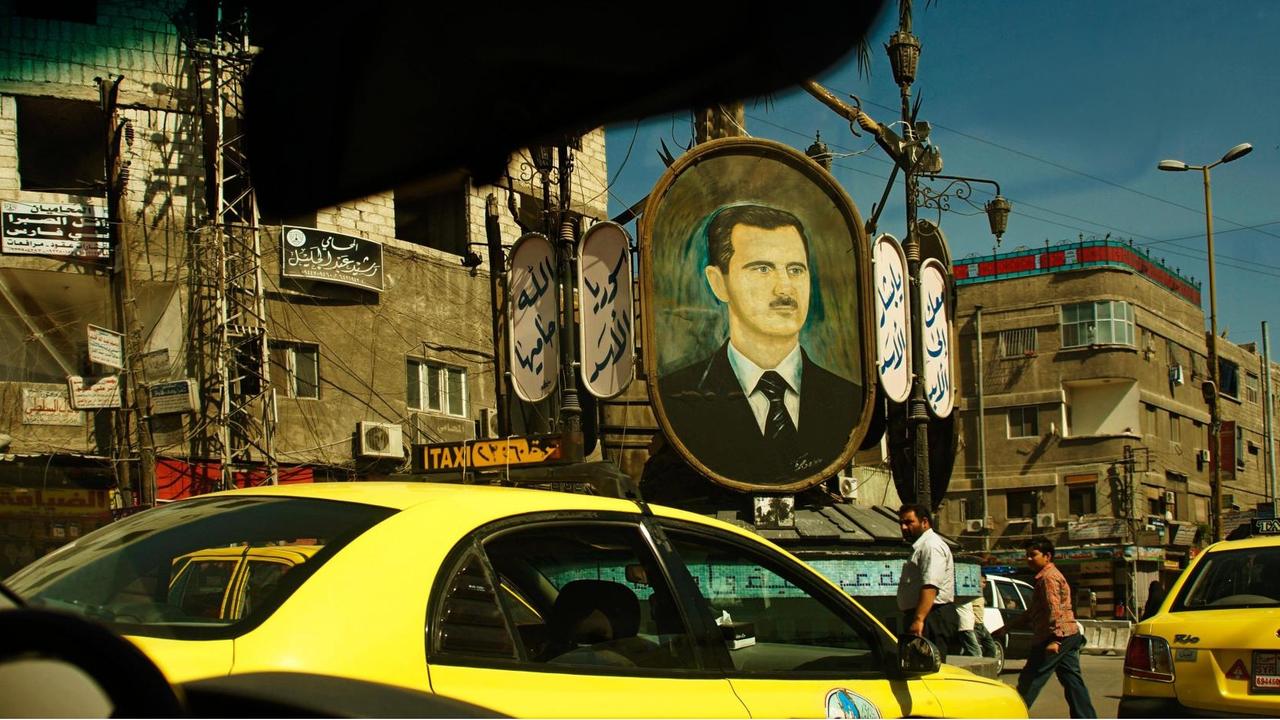

Seit beinahe zehn Jahre wird in Syrien gekämpft, so wie in der Schlacht um die Wirtschaftsmetropole Aleppo. Eine halbe Million Menschen wurde getötet, Millionen sind auf der Flucht, das Land liegt in Trümmern. Längst stehen sich nicht mehr nur die syrische Armee und verschiedene Rebellengruppen gegenüber. Armeen aus fünf Ländern sind in den Konflikt verwickelt: Russland und der Iran unterstützen Präsident Baschar al-Assad, die Türkei hält mehrere Gebietsstreifen im Norden Syriens besetzt, die USA kontrollieren zusammen mit kurdischen Verbündeten weite Teile Ost-Syriens, und Israel greift mit seiner Luftwaffe immer wieder iranische Stellungen in Syrien an.

Keine Konfliktpartei kann den Krieg alleine für sich entscheiden. Etwa ein Drittel der syrischen Bevölkerung lebt in Gebieten, die von Assad beherrscht werden, ein Drittel lebt in Rebellengebieten sowie in den von Amerikanern und Kurden kontrollierten Gegenden in Ost-Syrien, und ein weiteres Drittel ist ins Ausland geflohen. Größere Gefechte gibt es derzeit nicht. Doch das bedeute nicht, dass die Menschen in Syrien in Frieden leben könnten, sagte im Dezember der UN-Syrienbeauftragte Geir Pedersen im Sicherheitsrat.

"Nach wie vor werden Zivilisten durch Bombardements, Luftangriffe und Anschläge getötet und verletzt. Im Nordwesten, Südwesten und im Nordosten, wo es vor kurzem besorgniserregende Zeichen von Spannungen gab, besteht die Gefahr neuer Konflikte."

"Nach wie vor werden Zivilisten durch Bombardements, Luftangriffe und Anschläge getötet und verletzt. Im Nordwesten, Südwesten und im Nordosten, wo es vor kurzem besorgniserregende Zeichen von Spannungen gab, besteht die Gefahr neuer Konflikte."

Assads Lage mit Hilfe Russlands wieder gestärkt

Seit Oktober 2019 leitet der norwegische Diplomat Pedersen in Genf Friedensgespräche zwischen Vertretern von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft, die eine neue Verfassung für Syrien ausarbeiten und freie Wahlen vorbereiten sollen. Fortschritte gab es in den bisher vier Verhandlungsrunden kaum. Mit Blick auf die fünfte Runde am 25. Januar ist Pedersen verhalten optimistisch, auch wenn die bisherigen Gespräche sehr schwierig gewesen seien, wie er im UN-Sicherheitsrat sagte.

"Es gab viele grundlegende Unterschiede in den Positionen und Ansichten im Verfassungskomitee, und es gab einige Momente, in denen die Spannungen eskalierten. Das hat mich nicht überrascht. Aber es ist positiv, dass es einige konkrete Vorschläge gab, und es hat mich ermutigt, dass die Delegationen einander zugehört haben, und zwar aufmerksam und sogar mit Respekt."

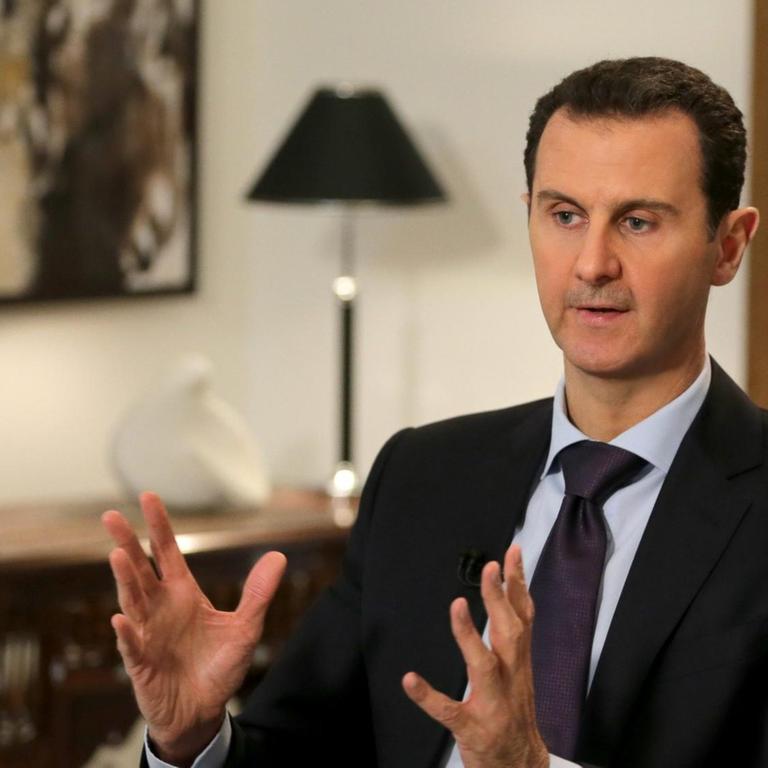

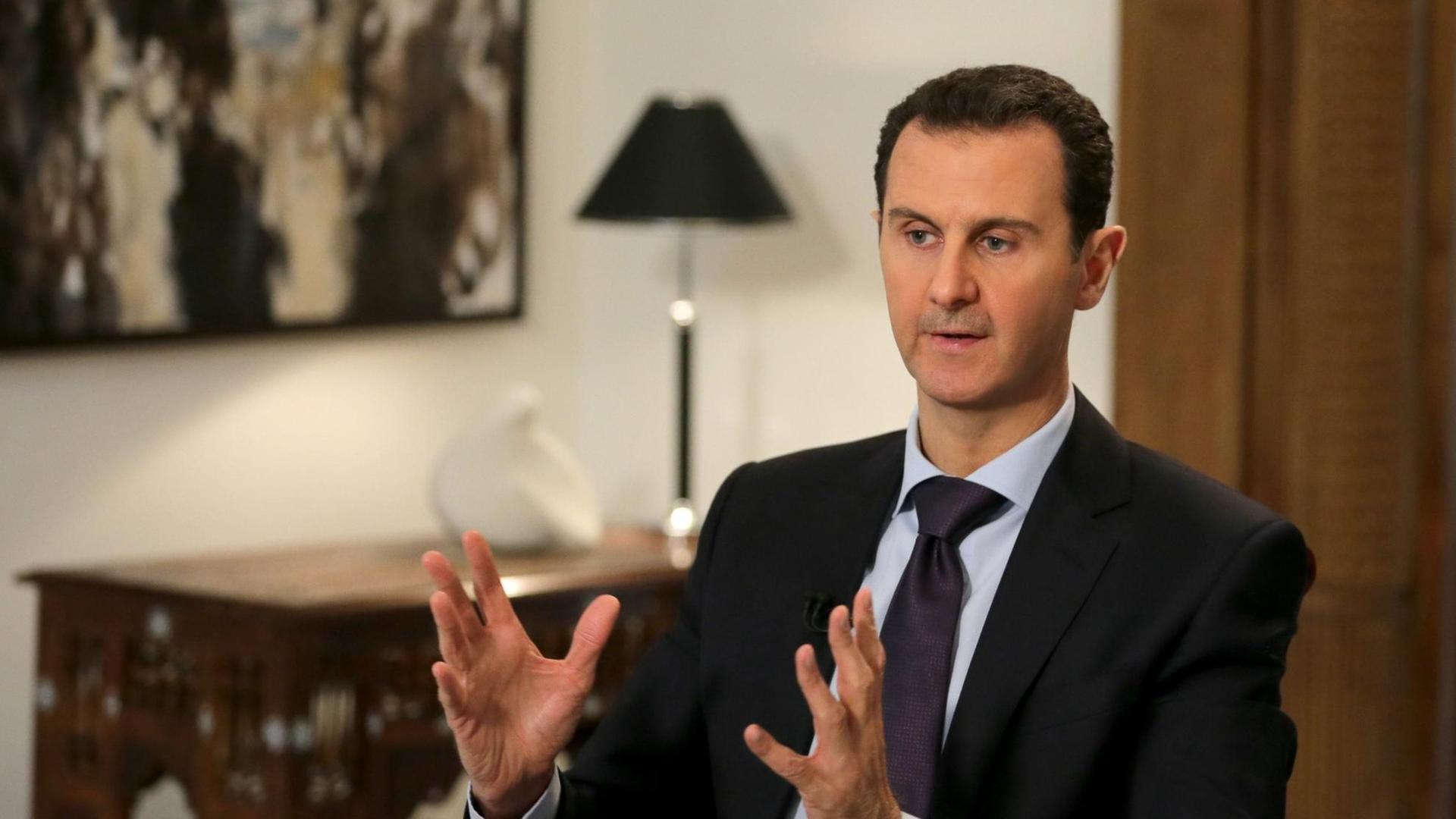

Nachdem Assad in den ersten Kriegsjahren von den Rebellen an den Rand einer Niederlage gebracht wurde, hat er seither mit Hilfe Russlands viele Gebiete zurückerobert. Heute sitzt der syrische Präsident wieder so fest im Sattel, dass der Westen das Ziel aufgegeben hat, ihn von der Macht zu vertreiben. Erst vor einigen Monaten sagte der damalige US-Syriengesandte James Jeffrey in einer Diskussionsveranstaltung des Nahost-Instituts in Washington, Amerika bestehe nicht mehr auf einem Machtwechsel in Damaskus.

"Es gab viele grundlegende Unterschiede in den Positionen und Ansichten im Verfassungskomitee, und es gab einige Momente, in denen die Spannungen eskalierten. Das hat mich nicht überrascht. Aber es ist positiv, dass es einige konkrete Vorschläge gab, und es hat mich ermutigt, dass die Delegationen einander zugehört haben, und zwar aufmerksam und sogar mit Respekt."

Nachdem Assad in den ersten Kriegsjahren von den Rebellen an den Rand einer Niederlage gebracht wurde, hat er seither mit Hilfe Russlands viele Gebiete zurückerobert. Heute sitzt der syrische Präsident wieder so fest im Sattel, dass der Westen das Ziel aufgegeben hat, ihn von der Macht zu vertreiben. Erst vor einigen Monaten sagte der damalige US-Syriengesandte James Jeffrey in einer Diskussionsveranstaltung des Nahost-Instituts in Washington, Amerika bestehe nicht mehr auf einem Machtwechsel in Damaskus.

"Wir fordern keinen totalen Sieg, wir sagen nicht, dass Assad gehen muss. Wir sagen, dass Assad - oder wer immer in der Regierung den Ton angibt - sein Verhalten ändern muss."

Syrer leiden unter Bombenangriffen, Haft und Folter

In den Kämpfen gehen Syrer und Russen äußerst brutal vor. Sie fliegen Luftangriffe auf zivile Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser, mehrmals wurde sogar Giftgas eingesetzt. Tausende Assad-Gegner sitzen in Kerkern, in denen gefoltert und gemordet wird. Seit Jahren warten die Opfer und ihre Familien darauf, dass Vertreter des Assad-Regimes wegen dieser Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.

Das macht es schwer, in Genf Vertretern dieses Regimes gegenüber zu sitzen, sagt Dima Moussa. Die 42-jährige Syrerin aus Aleppo floh nach Ausbruch des Krieges in die USA, wo sie Jura studierte. Heute gehört sie der Delegation der syrischen Opposition bei den Verfassungsgesprächen in Genf an.

"Natürlich ist es nicht leicht, mit Vertretern des syrischen Regimes an einem Tisch zu sitzen, eines Regimes, das Syrien und den Syrern das angetan hat, was wir seit zehn Jahren erleben. Viele von uns haben direkt und persönlich darunter zu leiden."

Das macht es schwer, in Genf Vertretern dieses Regimes gegenüber zu sitzen, sagt Dima Moussa. Die 42-jährige Syrerin aus Aleppo floh nach Ausbruch des Krieges in die USA, wo sie Jura studierte. Heute gehört sie der Delegation der syrischen Opposition bei den Verfassungsgesprächen in Genf an.

"Natürlich ist es nicht leicht, mit Vertretern des syrischen Regimes an einem Tisch zu sitzen, eines Regimes, das Syrien und den Syrern das angetan hat, was wir seit zehn Jahren erleben. Viele von uns haben direkt und persönlich darunter zu leiden."

Dem Assad-Regime gehen die Argumente aus

Dass es bei den Verfassungsgesprächen bisher kaum Fortschritte gab, liegt vor allem daran, dass die Assad-Regierung auf Zeit spielt. Der Präsident will das gesamte syrische Staatsgebiet wieder unter seine Kontrolle bekommen. Zurzeit konzentriert er sich auf die Provinz Idlib an der Grenze zur Türkei, die von islamistischen Rebellen beherrscht wird. Dort sitzen mehrere Millionen Menschen fest, die vor Assads Truppen aus anderen Landesteilen geflohen sind. Im vergangenen Jahr endete eine Offensive von Assads Armee, nachdem sich die Türkei und Russland auf einen Waffenstillstand für die Provinz einigen konnten. Doch Assad bleibt bei seinem Ziel, Idlib wieder zu erobern. In Genf bremst die syrische Regierung deshalb die Friedensverhandlungen aus, sagt Dima Moussa.

"Bis jetzt haben die Vertreter der anderen Seite noch nichts zur Verfassung oder den Grundlagen für die neue Verfassung vorgelegt. In den letzten Gesprächsrunden haben sie über Dinge reden wollen, die nicht zu den Aufgaben des Verfassungsausschusses gehören, also über die Themen Terrorismus, Flüchtlinge, die ausländische Truppenpräsenz oder die Wirtschaftssanktionen. Das sind wichtige Punkte, sie gehören aber nicht ins Verfassungskomitee und sind deshalb reine Zeitverschwendung."

Im neuen Jahr könnte es nun schneller vorangehen, sagt die Rechtsanwältin. Denn der Regierungsseite gehen nach ihrer Einschätzung die Argumente für eine weitere Verzögerung aus.

"In der neuen Gesprächsrunde soll es nur um Grundsätze für die Verfassung gehen, deshalb wird es ab jetzt wesentlich schwieriger, einer Diskussion über die neue Verfassung aus dem Weg zu gehen. Wir wissen natürlich nicht, was die andere Seite tun wird, aber wir werden bei den Verfassungsthemen bleiben und zudem verlangen, dass ein realistischer Zeitplan für die Arbeit des Verfassungskomitees aufgestellt wird, damit die Gespräche nicht zu lange dauern oder dazu benutzt werden, den Verfassungsprozess und den ganzen politischen Prozess lahmzulegen."

Im neuen Jahr könnte es nun schneller vorangehen, sagt die Rechtsanwältin. Denn der Regierungsseite gehen nach ihrer Einschätzung die Argumente für eine weitere Verzögerung aus.

"In der neuen Gesprächsrunde soll es nur um Grundsätze für die Verfassung gehen, deshalb wird es ab jetzt wesentlich schwieriger, einer Diskussion über die neue Verfassung aus dem Weg zu gehen. Wir wissen natürlich nicht, was die andere Seite tun wird, aber wir werden bei den Verfassungsthemen bleiben und zudem verlangen, dass ein realistischer Zeitplan für die Arbeit des Verfassungskomitees aufgestellt wird, damit die Gespräche nicht zu lange dauern oder dazu benutzt werden, den Verfassungsprozess und den ganzen politischen Prozess lahmzulegen."

Russland könnte Assad unter Druck setzen

Auch der Nahost-Experte Thomas Pierret von der französischen Denkfabrik CNRS erwartet, dass sich das Tempo der Genfer Verhandlungen beschleunigen wird. Das liege unter anderem an Assads Zukunftsplänen. Der syrische Präsident will sich bei einer Wahl im April oder Mai für weitere sieben Jahre im Amt bestätigen lassen. Eine reguläre und freie Wahl ist in Syrien zwar unmöglich, aber darum geht es Assad und seinem Partner Russland auch nicht, sagt Thomas Pierret.

"Assad will nach den letzten so genannten Wahlen im Jahr 2014 sein Mandat als Präsident erneuern. Das ist sehr wichtig für Russland, weil Russland eine internationale Anerkennung dieser Wahl als Chance sieht, Assads Herrschaft und seinen Sieg über die Opposition zu legitimieren. Das bedeutet, dass Russland möglicherweise mehr Druck auf Assad ausüben wird, damit er einigen kosmetischen Reformen zustimmt, und gleichzeitig Druck auf die internationalen Gesprächspartner macht, um Fortschritte auf diplomatischem Gebiet zu erzielen."

Druck könnte auch von anderer Seite kommen. Während Regierung und Opposition in Genf über die künftige Verfassung verhandeln, müssen sich anderswo Folterer des Assad-Regimes vor Gericht verantworten.

"Am Oberlandesgericht in Koblenz beginnt heute der weltweit erste Prozess gegen zwei mutmaßlich ehemalige Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes."

Druck könnte auch von anderer Seite kommen. Während Regierung und Opposition in Genf über die künftige Verfassung verhandeln, müssen sich anderswo Folterer des Assad-Regimes vor Gericht verantworten.

"Am Oberlandesgericht in Koblenz beginnt heute der weltweit erste Prozess gegen zwei mutmaßlich ehemalige Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes."

Systematische Folter in syrischen Gefängnissen

Seit April 2020 stehen im rheinland-pfälzischen Koblenz Anwar R. und Eyad A. vor Gericht. Den ehemaligen syrischen Geheimdienstfunktionären wird Folter und Mord vorgeworfen. Ähnliche Anzeigen hat die Menschenrechtsorganisation ECCHR gemeinsam mit geflüchteten Syrern auch in Österreich, Norwegen und Schweden eingereicht. Dass nationale Gerichte in Europa Menschenrechtsverbrechen verhandeln können, die in Syrien begangen wurden, liegt an einer Sonderregelung, erklärt Antoine Buyse, Direktor des Zentrums für Menschenrechte an der Universität Utrecht.

"Das nennt sich das Weltrechtsprinzip. Es greift in Fällen von schweren Verbrechen, schweren Menschenrechtsverletzungen wie Folter oder Völkermord. Länder haben das Recht, mutmaßliche Täter dieser Verbrechen strafrechtlich zu verfolgen, auch wenn es zu dem Land, in dem geklagt wird, keine Verbindung gibt."

Dass in syrischen Gefängnissen systematisch gefoltert wird, ist dokumentiert. Ein syrischer Militärfotograf hat bis zu seiner Flucht im Jahr 2013 zehntausende Fotos von Folteropfern und Leichen gemacht. Der Mann ist heute unter dem Decknamen "Caesar" bekannt. Gemeinsam mit Komplizen schmuggelte er die Bilder außer Landes. In Koblenz wurden die "Caesar-Files" erstmals als Beweismittel vorgelegt. Die Niederlande wollen deswegen auch auf internationaler Ebene juristisch gegen Syrien vorgehen.

Dass in syrischen Gefängnissen systematisch gefoltert wird, ist dokumentiert. Ein syrischer Militärfotograf hat bis zu seiner Flucht im Jahr 2013 zehntausende Fotos von Folteropfern und Leichen gemacht. Der Mann ist heute unter dem Decknamen "Caesar" bekannt. Gemeinsam mit Komplizen schmuggelte er die Bilder außer Landes. In Koblenz wurden die "Caesar-Files" erstmals als Beweismittel vorgelegt. Die Niederlande wollen deswegen auch auf internationaler Ebene juristisch gegen Syrien vorgehen.

"Dies ist der meist-dokumentierte Krieg der Geschichte. Rechenschaft hat für die Niederlande höchste Priorität. Wir glauben fest daran, dass Gerechtigkeit eine Grundbedingung für Frieden ist."

So Stef Blok, der Außenminister der Niederlande im vergangenen Sommer. Im September verkündete die niederländische Regierung dann, sie wolle Syrien gemäß des Völkerrechts zur Verantwortung ziehen. In einem kreativen juristischen Manöver nutzen die Niederlande dafür die UN-Konvention gegen Folter, so Menschenrechtsexperte Buyse:

"Warum ist die Antifolter-Konvention relevant für das syrische Regime? Nun, als Assad-Junior in den frühen 2000ern an die Macht kam, schien er geringfügige Reformen anzustreben. Es sah kurzzeitig nach einer Öffnung des Landes aus. Das war vor dem Arabischen Frühling. Damals ratifizierte die syrische Regierung die Antifolter-Konvention der Vereinten Nationen. Sie dachte wohl nicht daran, dass sie das eines Tages vor den Internationalen Gerichtshof bringen könnte. Das ist also ein alter Bumerang, der nun wieder auf das Regime zufliegt."

So Stef Blok, der Außenminister der Niederlande im vergangenen Sommer. Im September verkündete die niederländische Regierung dann, sie wolle Syrien gemäß des Völkerrechts zur Verantwortung ziehen. In einem kreativen juristischen Manöver nutzen die Niederlande dafür die UN-Konvention gegen Folter, so Menschenrechtsexperte Buyse:

"Warum ist die Antifolter-Konvention relevant für das syrische Regime? Nun, als Assad-Junior in den frühen 2000ern an die Macht kam, schien er geringfügige Reformen anzustreben. Es sah kurzzeitig nach einer Öffnung des Landes aus. Das war vor dem Arabischen Frühling. Damals ratifizierte die syrische Regierung die Antifolter-Konvention der Vereinten Nationen. Sie dachte wohl nicht daran, dass sie das eines Tages vor den Internationalen Gerichtshof bringen könnte. Das ist also ein alter Bumerang, der nun wieder auf das Regime zufliegt."

Vor dem Internationalen Gerichtshof

Der Internationale Gerichtshof im Friedenspalast in Den Haag ist das höchste Gericht der Vereinten Nationen. William Schabas kennt den IGH gut. Der Völkerrechtler vertritt am IGH gerade Myanmar, das sich gegen den Vorwurf des Völkermords an den Rohingya verteidigen muss.

"Der Internationale Gerichtshof ist ein Gericht für Staaten. Länder können sich dort gegenseitig verklagen. Individuen steht das Gericht nicht offen."

Damit unterscheidet sich der Internationale Gerichtshof vom Internationalen Strafgerichtshof, der ebenfalls in Den Haag sitzt. Dort kommen einzelne Diktatoren und Kriegsverbrecher auf die Anklagebank. Auch Assad hätten die Niederländer dort gern zur Rechenschaft gezogen. Aber Russland und auch China stimmten im UN-Sicherheitsrat 2014 gegen ein Syrien-Tribunal. Deswegen gehen die Niederländer nun den Weg über die Antifolter-Konvention und den IGH. Nach dem Versandt einer diplomatischen Note an Syrien ist es jedoch still geworden. Kein Kommentar, heißt es aus Den Haag. Der Prozess sei vertraulich. Antoine Buyse vom Zentrum für Menschenrechte in Utrecht überrascht das wenig:

"Es ist kaum etwas bekannt. Die niederländischen Behörden schweigen seit der offiziellen Mitteilung. Ich denke, sie wollen, dass der Prozess ordnungsgemäß abläuft, und spielen nach den Regeln. Dass das syrische Regime reagiert und sich ernsthaft auf Verhandlungen einlässt oder sogar Schuld eingesteht, ist aber unwahrscheinlich."

Damit unterscheidet sich der Internationale Gerichtshof vom Internationalen Strafgerichtshof, der ebenfalls in Den Haag sitzt. Dort kommen einzelne Diktatoren und Kriegsverbrecher auf die Anklagebank. Auch Assad hätten die Niederländer dort gern zur Rechenschaft gezogen. Aber Russland und auch China stimmten im UN-Sicherheitsrat 2014 gegen ein Syrien-Tribunal. Deswegen gehen die Niederländer nun den Weg über die Antifolter-Konvention und den IGH. Nach dem Versandt einer diplomatischen Note an Syrien ist es jedoch still geworden. Kein Kommentar, heißt es aus Den Haag. Der Prozess sei vertraulich. Antoine Buyse vom Zentrum für Menschenrechte in Utrecht überrascht das wenig:

"Es ist kaum etwas bekannt. Die niederländischen Behörden schweigen seit der offiziellen Mitteilung. Ich denke, sie wollen, dass der Prozess ordnungsgemäß abläuft, und spielen nach den Regeln. Dass das syrische Regime reagiert und sich ernsthaft auf Verhandlungen einlässt oder sogar Schuld eingesteht, ist aber unwahrscheinlich."

Ein Urteil wäre bindend

Sollte Syrien nicht reagiere und eine Schlichtung ablehnen, landet der Fall schließlich da, wo die Niederlande ihn haben wollen: vor Gericht. Verfahren am IGH sind langwierig und Syrien könnte den Prozess boykottieren. Ein Urteil wäre dennoch bindend, so Buyse.

"Sollte der Internationale Gerichtshof die Foltervorwürfe bestätigen, kann das niemand mehr anzweifeln. Das gleiche passierte im Fall Bosnien gegen Serbien vor einigen Jahren. Damals erkannt der Gerichtshof an, dass es sich in Sebrenica um Völkermord handelte.

"Sollte der Internationale Gerichtshof die Foltervorwürfe bestätigen, kann das niemand mehr anzweifeln. Das gleiche passierte im Fall Bosnien gegen Serbien vor einigen Jahren. Damals erkannt der Gerichtshof an, dass es sich in Sebrenica um Völkermord handelte.

Der IGH könnte Syrien auch auffordern, das Foltern zu stoppen oder das Land zu Reparationszahlungen verurteilen. Doch der Völkerrechtler William Schabas sieht da ein Problem.

"Normalerweise gibt es einen geschädigten Staat. Das Gericht würde dann eine Wiedergutmachung fordern, zum Beispiel finanzieller Art. Aber die Niederländer hätten kein Recht, das einzufordern. Schließlich sind sie nicht die Geschädigten. Und angenommen das Gericht urteilt, Geschädigte in Syrien sollten Schmerzensgeld bekommen, wer zwingt Syrien dann, das auszuzahlen?"

Denn der Internationale Gerichtshof kann seine Urteile nicht selbst durchsetzen. "Der einzige Durchsetzungsmechanismus, den es gibt, ist der UN-Sicherheitsrat. Und damit obliegt die Durchsetzung des Urteils wieder ganz klar der Politik."

"Normalerweise gibt es einen geschädigten Staat. Das Gericht würde dann eine Wiedergutmachung fordern, zum Beispiel finanzieller Art. Aber die Niederländer hätten kein Recht, das einzufordern. Schließlich sind sie nicht die Geschädigten. Und angenommen das Gericht urteilt, Geschädigte in Syrien sollten Schmerzensgeld bekommen, wer zwingt Syrien dann, das auszuzahlen?"

Denn der Internationale Gerichtshof kann seine Urteile nicht selbst durchsetzen. "Der einzige Durchsetzungsmechanismus, den es gibt, ist der UN-Sicherheitsrat. Und damit obliegt die Durchsetzung des Urteils wieder ganz klar der Politik."

Hoffnung auf Gerechtigkeit

Im Sicherheitsrat könnte Russland sich dann wieder schützend vor Assad stellen. Aber Menschenrechtsaktivisten wie Balkees Jarrah von Human Rights Watch sind trotzdem optimistisch.

"Je mehr juristische Aktivität es gibt, als Antwort auf die Verbrechen und auf die Forderungen der Opfer, desto schwieriger ist es, alles unter den Teppich zu kehren. Die niederländische Initiative ist ein Schritt in Richtung Rechtsstaatlichkeit angesichts des fürchterlichen Leidens."

Jarrah und ihre Kollegen dokumentieren Menschenrechtsverletzungen weltweit und sprechen immer wieder mit ehemaligen syrischen Gefängnisinsassen und mit Folteropfern:

"Und sie sind dankbar für den Vorstoß der Niederlande. Und zwar aus zwei Gründen: Erstens begrüßen sie, dass der Prozess auf die Methoden des Staates abzielt und nicht nur auf kriminelle Individuen. Und sie begrüßen, dass die Niederlande quergedacht haben, um das zu ermöglichen. Diese Initiativen machen den Syrern Hoffnung auf Gerechtigkeit. Das sollte man nicht unterschätzen."

Könnten die internationalen Gerichtsverfahren also dazu beitragen, Assads Regierung bei den Genfer Verfassungsgesprächen zu mehr Kompromissbereitschaft zu bewegen? Oder könnte ein solcher Impuls von den so genannten Caesar-Sanktionen der USA kommen? Washington verfügte Strafmaßnahmen gegen syrische Unternehmen und Regierungsvertreter – darunter Assad selbst. Auslöser waren die Folter-Fotos aus den "Caesar-Files" des desertierten syrischen Militärfotografen, die auch beim Koblenzer Prozess gegen die syrischen Ex-Geheimdienstler eine zentrale Rolle spielen. Der ehemalige amerikanische Syrien-Beauftragte James Jeffrey hofft, dass die Ceasar-Sanktionen in Damaskus Wirkung zeigen.

"Das Gesetz soll den Leuten in Assads Umgebung richtig wehtun und ihnen klarmachen, dass dieser Schmerz nicht aufhören wird, wenn sie ihre Politik nicht ändern."

"Je mehr juristische Aktivität es gibt, als Antwort auf die Verbrechen und auf die Forderungen der Opfer, desto schwieriger ist es, alles unter den Teppich zu kehren. Die niederländische Initiative ist ein Schritt in Richtung Rechtsstaatlichkeit angesichts des fürchterlichen Leidens."

Jarrah und ihre Kollegen dokumentieren Menschenrechtsverletzungen weltweit und sprechen immer wieder mit ehemaligen syrischen Gefängnisinsassen und mit Folteropfern:

"Und sie sind dankbar für den Vorstoß der Niederlande. Und zwar aus zwei Gründen: Erstens begrüßen sie, dass der Prozess auf die Methoden des Staates abzielt und nicht nur auf kriminelle Individuen. Und sie begrüßen, dass die Niederlande quergedacht haben, um das zu ermöglichen. Diese Initiativen machen den Syrern Hoffnung auf Gerechtigkeit. Das sollte man nicht unterschätzen."

Könnten die internationalen Gerichtsverfahren also dazu beitragen, Assads Regierung bei den Genfer Verfassungsgesprächen zu mehr Kompromissbereitschaft zu bewegen? Oder könnte ein solcher Impuls von den so genannten Caesar-Sanktionen der USA kommen? Washington verfügte Strafmaßnahmen gegen syrische Unternehmen und Regierungsvertreter – darunter Assad selbst. Auslöser waren die Folter-Fotos aus den "Caesar-Files" des desertierten syrischen Militärfotografen, die auch beim Koblenzer Prozess gegen die syrischen Ex-Geheimdienstler eine zentrale Rolle spielen. Der ehemalige amerikanische Syrien-Beauftragte James Jeffrey hofft, dass die Ceasar-Sanktionen in Damaskus Wirkung zeigen.

"Das Gesetz soll den Leuten in Assads Umgebung richtig wehtun und ihnen klarmachen, dass dieser Schmerz nicht aufhören wird, wenn sie ihre Politik nicht ändern."

Noch muss sich die syrische Führung allerdings keine großen Sorgen machen, denn bisher ist es nur der Westen, der Druck auf Assad ausübt. Russland und der Iran denken nicht daran, ihren Verbündeten in Damaskus wegen der Sanktionen oder der internationalen Strafverfahren zu mehr Flexibilität bei den Verfassungsverhandlungen oder auf anderen Gebieten zu drängen. Das liegt nicht nur an den strategischen Interessen von Moskau und Teheran in Syrien, sondern auch daran, dass sie selbst in die Schusslinie westlicher Vorwürfe geraten. So sagte Bundesaußenminister Heiko Maas im vergangenen Jahr im UN-Sicherheitsrat, Krankenhäuser und Schulen würden angegriffen, obwohl Syrien und Russland als Konfliktparteien verpflichtet seien, Zivilisten zu schützen.

"Wahllose Angriffe auf Zivilisten sind Kriegsverbrechen, und die Verantwortlichen müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden."

"Wahllose Angriffe auf Zivilisten sind Kriegsverbrechen, und die Verantwortlichen müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden."

Aufbereitung von Kriegsverbrechen muss in Syrien erfolgen

Nahost-Experte Pierret glaubt deshalb nicht, dass Assad wegen der Strafverfahren im Westen viel zu befürchten hat. Er vermutet, dass sich die syrische Opposition nicht zuletzt aus einer taktischen Überlegung heraus hinter die ausländischen Prozesse gegen syrische Offizielle stellt.

"Die Erfahrung zeigt, dass es nur einen Faktor gibt, der das syrische Regime zu mehr Flexibilität bewegen kann, und das ist die glaubwürdige Androhung militärischer Gewalt – und davon kann derzeit keine Rede sein. Deshalb glaube ich, dass es solche juristischen Verfahren für westliche Staaten schwieriger machen, Kompromisse mit dem syrischen Regime und Russland zu finden – und das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass die syrische Opposition so viel in diese Verfahren investiert."

Unterhändlerin Dima Moussa weist zudem darauf hin, dass nach zehn Jahren Krieg viel mehr Verbrechen untersucht werden müssen, als in internationalen Verfahren behandelt werden könnten. Sie erwartet, dass die eigentliche Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in Syrien erst nach der Einigung auf eine neue Verfassung beim Aufbau eines neuen Staates beginnen wird, also in Syrien selbst. Die internationalen Prozesse seien nicht genug.

"Insgesamt sind diese Verfahren zwar in vielerlei Hinsicht sehr wichtig, doch meiner Meinung nach erfordert der politische Prozess vor allem die Bereitschaft der syrischen Verhandlungspartner, sich zu engagieren und so die Krise zu beenden. Ohne das und ohne den Willen, eine Lösung zu finden, kann der Prozess nicht den entscheidenden Schub erhalten."

"Die Erfahrung zeigt, dass es nur einen Faktor gibt, der das syrische Regime zu mehr Flexibilität bewegen kann, und das ist die glaubwürdige Androhung militärischer Gewalt – und davon kann derzeit keine Rede sein. Deshalb glaube ich, dass es solche juristischen Verfahren für westliche Staaten schwieriger machen, Kompromisse mit dem syrischen Regime und Russland zu finden – und das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass die syrische Opposition so viel in diese Verfahren investiert."

Unterhändlerin Dima Moussa weist zudem darauf hin, dass nach zehn Jahren Krieg viel mehr Verbrechen untersucht werden müssen, als in internationalen Verfahren behandelt werden könnten. Sie erwartet, dass die eigentliche Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in Syrien erst nach der Einigung auf eine neue Verfassung beim Aufbau eines neuen Staates beginnen wird, also in Syrien selbst. Die internationalen Prozesse seien nicht genug.

"Insgesamt sind diese Verfahren zwar in vielerlei Hinsicht sehr wichtig, doch meiner Meinung nach erfordert der politische Prozess vor allem die Bereitschaft der syrischen Verhandlungspartner, sich zu engagieren und so die Krise zu beenden. Ohne das und ohne den Willen, eine Lösung zu finden, kann der Prozess nicht den entscheidenden Schub erhalten."