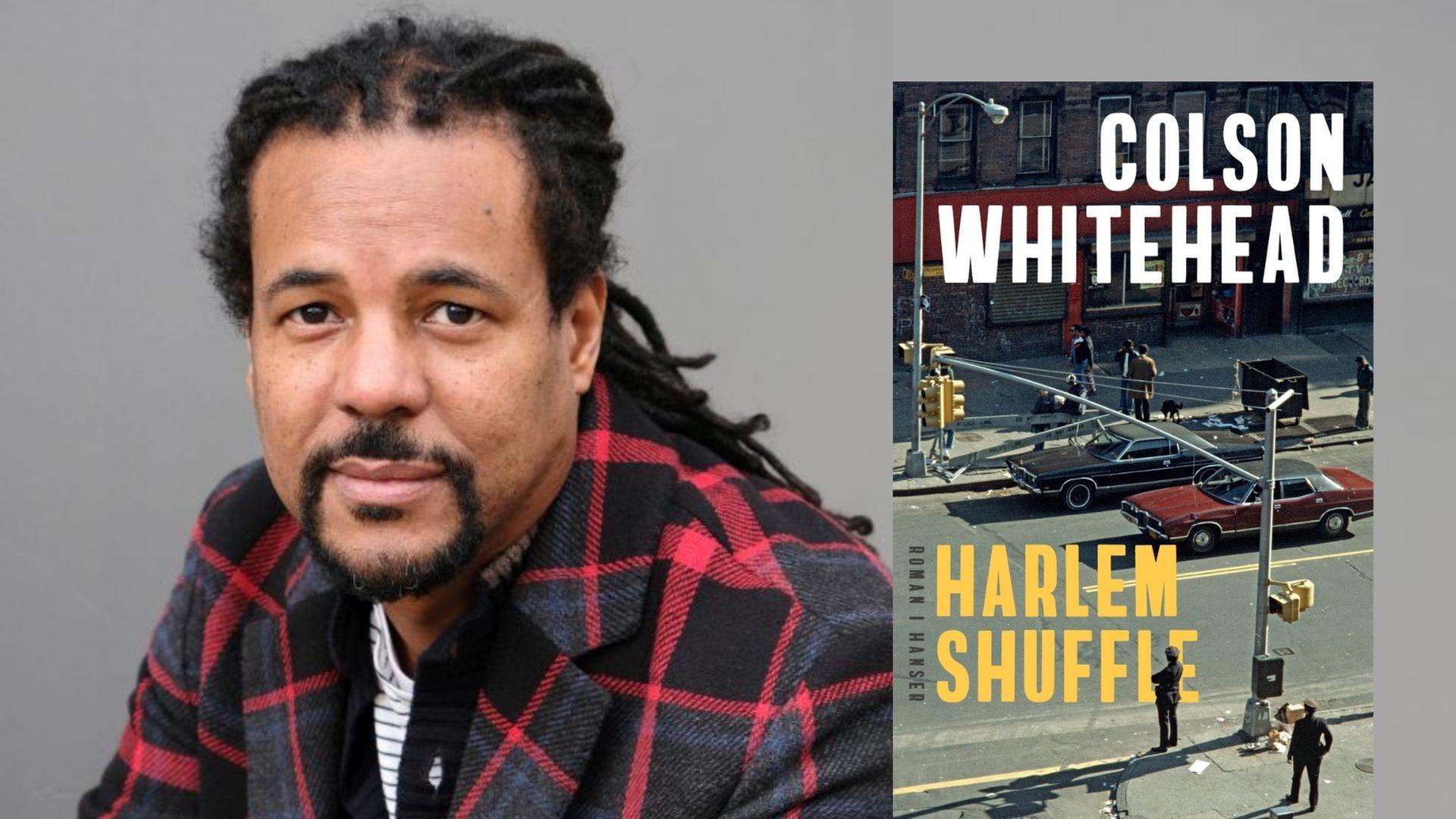

Der Einstieg ist rasant. Colson Whitehead fällt genussvoll mit der Tür ins Haus und stellt schon in den ersten Sätzen seines neuen Romans klar, um welche Art von Geschichte es sich handelt.

"Für den Raubüberfall holte ihn sein Cousin Freddie eines heißen Abends Anfang Juni ins Boot. Ray Carney hatte einen seiner umtriebigen Tage – uptown, downtown, quer durch die City. Hielt die Maschine am Laufen."

Allein der Tonfall, bei dem man sofort Raymond Chandler oder Dashiell Hammett im Ohr hat, stimmt die Leserin auf ein spezielles Milieu ein. Es ist die Halbwelt der kleinen und mittleren Gauner von Harlem. Carney gewinnt im Handumdrehen unsere Sympathien, was an der speziellen Mischung aus Solidität und kühl kalkulierter Regelverletzung liegen könnte. Mit einem Uni-Abschluss in der Tasche ist er Möbelhändler geworden und steht zu seiner Verantwortung als Familienvater. Aber er weiß, welche Gesetze auf den Straßen von Harlem gelten, denn er hat sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf von Vernachlässigung und Kriminalität gezogen. Gerade deshalb zielt er auf eine mehr oder weniger bürgerliche Existenz, wie sie seine Frau Elizabeth verkörpert. Ganz entkommen kann er seiner Herkunft trotzdem nicht. "Harlem Shuffle" nennt Whitehead seinen Roman. Ein "Shuffle", ist das nicht ein dreigeteilter Rhythmus, wie er im Jazz und Blues vorkommt? Ein Wechsel aus gleichlangen betonten und unbetonten Schlägen? Tatsächlich baut der Autor sein Buch genau nach diesem musikalischen Prinzip auf und arbeitet mit drei Teilen, die jeweils einen Abstand von drei Jahren aufweisen. Der erste Teil setzt 1959 ein und trägt die Überschrift: "Der Laster".

"Neben der Toilettentür befand sich ein Stapel von vier Silvertone-Fernsehern, niedrige Hellholztruhen, sämtliche Kanäle. Sears stellte sie her, und Carneys Kunden verehrten Sears von Kindesbeinen an, als ihre Eltern aus Katalogen bestellt hatten, weil die Weißen in ihren Heimatstädten im Süden ihnen nichts verkauften oder überhöhte Preise nahmen. 'Ein Mann hat sie gestern vorbeigebracht', sagte Aronowitz. 'Sind von einem Lastwagen gefallen, angeblich.' 'Die Kartons sehen gut aus.' 'Also kein sehr tiefer Fall.'"

Türkise Bouclé-Polster und krumme Dinger

Schon fallen Markennamen, die sich wie "blue notes" durch den gesamten Roman ziehen: Hier sind es die Fernsehtruhen der Möbelfirma Sears, später kommen champagnerfarbene Sofas von Heywood-Wakefield hinzu, dann die Couchgarnitur der Metropolitan-Linie von Argent mit Sattlernähten, sich verjüngenden Beinen, türkisen Bouclé-Polstern und komfortabler Federung. Whitehead entwirft eine kleine Soziologie des Alltagslebens, und es wirkt fast so, als habe er den Habitus-Begriff des französischen Theoretikers Pierre Bourdieu illustrieren wollten. Sein Held ist nicht nur irgendein beliebiger Verkäufer, sondern ein echter Kenner von zeitgenössischem Design mit einem exquisiten Geschmack. Carney begeistert sich für die sorgfältige Herstellung seiner Sofas und weiß genau, welches Produkt zu welchem Kunden passt. Die Marken vermitteln der aufsteigenden schwarzen Mittelschicht einen Distinktionsgewinn. Vom ersten Kapitel an operiert der Autor mit ironischen Brechungen und Doppelbelichtungen, denn Carney, so sophisticated er auftritt, nutzt den Möbelladen schließlich auch, um nebenbei ein paar krumme Geschäfte zu machen. Sein Cousin Freddie versorgt ihn ab und zu mit Ware aus seinen Raubzügen. Carney bietet sie Aronowitz an und vertickt seinerseits Fernseher aus dem Bestand des Händlers.

Sie kamen ins Geschäft. Auf dem Weg zur Tür fragte Aronowitz: "Können Sie mir helfen, die Radios nach hinten zu tragen? Der Laden soll möglichst vorzeigbar bleiben." Uptown nahm Carney die Ninth Avenue, weil er mit seinen neuen Fernsehern dem Highway nicht traute. Drei Radios weniger, drei Fernseher mehr – kein schlechter Start in den Tag. Er wies Rusty an, die Fernseher in den Laden zu tragen, und fuhr weiter zum Haus der toten Lady in der 141en Straße. Sein Mittagessen waren zwei Hotdogs und ein Kaffee im Chock Full o’Nuts.

Der Glamour von Harlem

"Harlem Shuffle" kommt leichtfüßig und tänzelnd daher, mit einem eigenen Swing und voller Anspielungen auf die Populärkultur. Auf das Zeitkolorit hat Colson Whitehead auch jenseits der Möbelmarken viel Energie verwendet. Jede Menge mythischer Lokale und alteingesessener Etablissements tauchen auf, nicht nur die Kaffeebar "Chock full o’Nuts", sondern auch das Apollo Theatre, wo in den 1930ern noch Duke Ellington auftrat und sich die weißen New Yorker im sogenannten "slumming" gefielen – man kam extra nach Harlem, um die verruchten Clubs kennenzulernen. Obwohl im Apollo nur schwarze Musiker auf der Bühne standen, hatten ausschließlich Weiße Zutritt. Das ist 1959 zwar schon anders, aber wie segregiert die Stadt ist, wird allenthalben spürbar. Hehlerei scheint ein Geschäftsschwerpunkt der eingewanderten Juden aus Osteuropa zu sein, wie der Name Aronowitz verrät; später kommen noch die Juweliere aus dem Diamond District Buxbaum und Moskowitz hinzu. Whitehead bedient bewusst bestimmte Klischees und unterläuft sie durch die grelle Überzeichnung. In manchen Momenten entwickelt das fast etwas Comicartiges, aber es funktioniert. Und um den gesellschaftlichen Querschnitt zu komplettieren, wird auch das Hotel Theresa zum Handlungsort, das glamouröse "Waldorf von Harlem" gerät nämlich ins Visier der Gangster. Das sei so als pinkele man gegen die Freiheitsstatue, findet Ray. In einer verschachtelten Rückblende taucht eine Kindheitserinnerung auf.

Jener Nachmittag mit seiner Tante stand im Zeichen der Rückkehr von Cab Calloways Bigband. Eine Public-Relation-Firma – oder ein Portier, der von einer Boulevardzeitung bezahlt wurde – hatte Fotografen einen Tipp gegeben, um für angemessenen Rummel zu sorgen. Der Name des Bandleaders schwang sich in riesigen weißen Buchstaben über die Seite des Tourbusses, leicht fleckig, wo Weißbacken in irgendeinem Kuhkaff ihn mit Eiern beworfen hatten, hätte schlimmer sein können. Die Schaulustigen kreischten, als die Musiker in ihren taubenblauen Anzügen und übergroßen Sonnenbrillen lässig und elegant auf den Bürgersteig traten. Freddie stellte sich dazu – Leute, die sich schick anzogen, beeindruckten ihn schon damals. Die Bigband betrat die Lobby in Hepcat-Formation, hintereinander, als erschienen sie auf der Bühne, denn dieser Auftritt war ebenso sehr ein Gig wie jedes ihrer abendlichen Konzerte, eine Zurschaustellung von Glamour, eine Bekräftigung schwarzer Exzellenz.

Ethnologe der Popkultur

Colson Whitehead, 1969 in New York geboren, aufgewachsen in einer Mittelschichtsfamilie, Harvard-Absolvent und ein erfahrener Schriftsteller, hat die Harlemer Verhältnisse der 1960er Jahre also gründlich recherchiert. Wer New York kennt und Spaß an dieser Art von Auffächerungen hat, die in ihrer Detailverliebtheit fast an eine Fernsehserie wie "Mad Man" erinnern, kommt auf seine Kosten. An allen anderen rauscht möglicherweise ein Teil der Musiktitel, Werbespots, Filme, Clubs und Figuren der Zeitgeschichte vorbei. Whitehead, der vor seinem Debüt 1998 als TV-Kritiker für "The Village Voice" gearbeitet hat und sämtlich Trash-Formate kennt, hat nicht nur Spaß an enzyklopädischen Auflistungen, sondern ist vor allem ein begeisterter Ethnologe der Popkultur. Das hatte er schon 2004 in seinem Roman "John Henry Days" eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In "Harlem Shuffle" besteht an manchen Stellen die Gefahr, dass er mit seiner Akribie den Erzählfluss allzu sehr hemmt.

Eigentlich waren ihm die Tische zur Straße hin lieber, aber im Chock Full o’Nuts war viel los. Vielleicht eine Tagung im ersten Stock. Carney hängte seinen Hut in die Garderobe und setzte sich an den Tresen. Sandra war mit ihrer Kanne auf Streife und goss ihm eine Tasse ein. "Was kann ich dir noch bringen, Baby?", fragte sie. In jüngeren Jahren hatte sie in den Spitzenrevuen getanzt, im Club Baron und im Savoy, Solotänzerin im Apollo. So wie sie über das billige Parkett glitt, würde man meinen, sie tanzte immer noch professionell.

Hier hätte vielleicht bereits eine Lokalität die legendären Revuen heraufbeschworen, aber Whitehead nennt lieber gleich drei. Dann wiederholt er ein paar Mal bestimmte Informationen über die Lage seines Helden beinahe wortgleich. In diesen Momenten fragt man sich, weshalb er sich so wenig auf eine aufmerksame Leserschaft und den Sog seiner Geschichte verlässt. Whitehead steht mit Stephen King ebenso auf vertrautem Fuß wie mit Thomas Pynchon. Dass Zuspitzungen in pynchonartige Grotesken kippen, wie man es aus seinen früheren Romanen kennt, ist auch bei "Harlem Shuffle" der Fall. Auch von Cormac McCarthys großartigem Epos "Suttree" über die Armen und Ausgegrenzten, an das er literarisch allerdings nicht heranreicht, scheint einiges mitzuschwingen. Die Figur des Gangsters Pepper wirkt wie eine schräge Variante des Mörders Anton Chigurh aus McCarthys "No country for old men".

Wechsel ins leichte Fach

Weniger von Literatur als vielmehr von der Noir-Serie und anderen Filmen beeinflusst, ist die Inszenierung der Raubüberfälle. Der Autor hatte vermutlich den französischen Klassiker "Rififi" von 1955 ebenso im Kopf, wie die amerikanische Gaunerkomödie "Ocean's Eleven" von 1960. Genau wie dort geht es auch bei Whitehead um das ganz große Ding. Dass Ray Carney, der seine Grenzen kennt, darin verwickelt wird, liegt einzig und allein an seinem Cousin Freddie, dem er sich verpflichtet fühlt wie einem Bruder. Im Unterschied zu Ray merkt Freddie nie, wann eine Sache zu heiß wird.

"Carney wartete darauf, dass Freddie damit herausrückte, was er auf dem Herzen hatte. Es brauchte Dave 'Baby' Cortez in der Musikbox mit diesem verdammten Orgelstück, laut und irre. Freddie beugte sich vor. 'Du hast mich doch schon ab und zu von diesem Nigger reden hören – Miami Joe?' 'Was macht er, Zahlenlotterie?' 'Nein, er ist der Typ in diesem lila Anzug. Mit dem Hut.' Carney meinte sich vielleicht an ihn zu erinnern. Immerhin waren lila Anzüge in der Gegend keine Seltenheit. Miami Joe hatte es nicht mit der Zahlenlotterie, er drehte Dinger, sagte Freddie. Hatte letzte Weihnachten in Queens einen Laster voller Staubsauger hochgenommen. 'Dieses Fisher-Ding damals, das war angeblich auch er.' 'Was war das?' 'Er hat im Gimbels einen Tresor geknackt', sagte Freddie. Als müsste Carney das wissen. Als hätte er die Criminal Gazette oder so was abonniert."

Da ist er wieder, der vibrierende Witz, mit dem Whitehead den Gangsterhabitus kolportiert. Der Umgang mit dem Sujet ist geglückt, seine Persiflage unterhaltsam, Hard-boiled-Krimis werden ebenso durch den Kakao gezogen wie das Genre der Pulp-Fiction. Auch die Sprache ist diesem Gestus angepasst - die kolloquialen Redewendungen haben die Patina der frühen 1960er Jahre. Der Übersetzer Nikolaus Stingl imitiert geschickt die amerikanische Ausdrucksweise: Da ist von "blonden Miezen" und "Dämlacks" die Rede, man soll "halblang machen", seinen "Arsch herschwingen", man "gabelt wen auf", wird "geleimt" oder "behumst". Die Diebesbeute heißt passend zum Milieu "Sore", ein jiddisches Wort aus der Gaunersprache. Whitehead verwendet bewusst politisch unkorrekte Begriffe, weil dies dem historischen Sprachgebrauch entspricht. Den Wünschen des Autors nachkommend, tut Stingl dasselbe auf Deutsch, worauf ausdrücklich hingewiesen wird. Insgesamt entsteht der Eindruck, als habe der Schriftsteller nach seinen beiden preisgekrönten Romanen über die Traumata der amerikanischen Geschichte den Wechsel ins leichte Fach gebraucht. In dem 2017 erschienenen "Underground Railroad" ging es um die Lage der Sklaven in den Südstaaten und ein Fluchtnetzwerk. "Nickelboys" von 2019 drehte sich um eine Besserungsanstalt, in der begabte schwarze Jugendliche systematisch zugrunde gerichtet wurden.

Was die zeitdiagnostische Tiefenschärfe angeht, hat "Harlem Shuffle" trotz der unterhaltsamen Anmutung manches zu bieten. Der zweite Teil des Romans schildert einen Rachefeldzug. Am Schluss des ersten Teils war Carney per Post ein funkelndes Collier zugestellt worden. Doch Freddies Raubzug mit Miami Joe im Hotel Theresa hatte ihm jede Menge Ärger und ein paar Tote beschert. Seither ist Carney dem Gangster Pepper verpflichtet, einem Verbrecher mit einem altmodischen Ehrbegriff, Latzhosenträger, gefürchtet für seine Schießkünste. Carneys bürgerlicher Aufstieg gewinnt dennoch an Fahrt. Der zweite Teil trägt den Titel "Dorvay", ein Begriff für die Zeit nach Mitternacht, wenn man ungestört seinen kriminellen Umtrieben nachgehen kann. Carney erhält eine Einladung in den Dumas-Club, ein Zusammenschluss der örtlichen Honoratioren, der ihm wichtige Kontakte verschaffen könnte. Der einflussreiche Bankier Wilfred Duke zieht im Hintergrund die Strippen und fordert ihn unverblümt zur Bestechung auf.

Ungebrochen dem "american dream" nacheifern

"Carney bekam so ein Gefühl. 'Bei einer derart strengen Auslese würde jemand, der in der Schlange nach vorne rücken will, manchmal vielleicht ein bisschen nachzuckern. Damit er nicht übersehen wird.' 'Wie süß soll’s denn sein?' 'Das hängt davon ab, wer es ist und wie weit er nach vorn rücken will. Letztes Jahr hatten wir einen – seinen Namen verrate ich nicht, ich bin diskret, das muss man im Bankgewerbe sein -, der landete auf Platz fünf.' Nach den Daumenschrauben, die ihm echte Kriminelle angelegt hatten – dreckige Cops, Typen, die Leuten das Gesicht wegschnitten -, brachte ihn Dukes sanfte Erpressung fast zum Kichern."

Egal, ob waschechte Gauner oder Inhaber einer Bank, alle verfahren nach denselben kruden Prinzipien. Eine kleine Kapitalismussatire liefert "Harlem Shuffle" also auch noch. Im dritten Teil seines Romans zeigt Colson Whitehead dann folgerichtig, dass auch die weiße Oberschicht auf diese Weise funktioniert – nur noch zynischer. Von seiner Haltung ist Ray Carney unpolitisch, die Systemfrage stellt er nicht, den Rassismus der Schwarzen untereinander hat er gerade am eigenen Leib erfahren. Im dritten Teil mit dem programmatischen Titel "Es reicht" bilden die Rassenunruhen von 1964 den Hintergrund. Carney nimmt sie hin wie ein Gewitter, ihn beschäftigt vor allem, dass sich der Vertreter der renommierten Möbelfirma Bella-Fontaine Mr. Gibbs angesagt hat. Der erste schwarze Vertragshändler zu werden, wäre die Erfüllung seiner Träume. Whitehead lässt seinen Helden also ungebrochen dem weißen "american dream" nacheifern. Die Angelegenheit nimmt eine erwartbare Wendung. Wie in einem Slapstick sucht der Vertreter das Weite, als zwei gedungene Schläger den Laden betreten, woran natürlich wieder Freddie schuld ist. Dem Möbelhändler macht das mehr zu schaffen als die Zustände in Harlem. So stimmig das sein mag, hier setzt eine gewisse Ermüdung ein. Eine interessantere Schärfe gewinnt Whitehead, wenn er Carneys Schwiegermutter Alma sprechen lässt:

"'Den einen Tag haben sie alles geplündert, ratzekahl leergemacht wie die Geier, am nächsten Tag haben sie ihn abgefackelt. Warum macht man so was mit seinem eigenen Nachbarschaftsladen?' 'Warum hat dieser Polizist kaltblütig einen Fünfzehnjährigen umgebracht?', sagte Elizabeth. 'Es heißt, er hat ein Messer gehabt', sagte Alma. 'Die behaupten am nächsten Tag, sie hätten ein Messer gefunden, und du glaubst ihnen.' 'Cops', sagte Carney."

Der Sumpf des Kapitalismus

Dies ist eine Erkenntnis der Lektüre: Ob 1964 oder 2021, an der brutalen Willkür schwarzen jungen Männern gegenüber hat sich nichts geändert. Sogar der Auslöser für die Proteste scheint austauschbar. Frauen sind bei Whitehead schmückendes Beiwerk. Elizabeth, die politisch wacher ist als ihr Mann, bleibt als Figur eher blass. Dass Carneys Sekretärin vor allem köstliche Kekse backen kann, gehört zur Folklore und passt wiederum zum Stilmittel der Überzeichnung. Sonst gilt die reine Maskulinität, je auftrumpfender, desto besser. Wer nicht mit Gewalt umgehen kann oder auf sie verzichtet, droht unterzugehen. Ganz wie es dem Genre entspricht, wartet Whitehead zum Schluss noch mit einer ganzen Reihe deftiger Pulp-Szenen und einem veritablen Showdown auf. Wieder ist Pepper der Retter in der Not.

"An jenem Abend in der Park Avenue 319 hatte Pepper klein angefangen und den rothaarigen Astronauten in den Mund geschossen. Instinkt zwang den Rotschopf, seinen 38er abzufeuern. Er traf daneben. Der blonde Astronaut schoss auf Pepper und traf ihn in das Fleisch oberhalb seiner linken Hüfte, ehe Pepper ihn einmal ins Gesicht und zweimal in den Bauch schoss. Pepper gab zwei weitere Schüsse auf den Rotschopf ab, um ihm den Rest zu geben, denn der Mann lag, wie von einem Stromschlag getroffen, auf bizarre Weise zuckend halb auf dem Konferenztisch. Die letzte Kugel machte der Zappelei ein Ende. 'Wirbelsäule', sagte Pepper. 'Daher kommt das Gehampel.'"

Und obwohl es so brutal zur Sache geht, sind die Verbrecher von Harlem viel stärkere Identifikationsfiguren als die vermeintlich ehrlichen Vertreter der Bourgeoisie. Colson Whitehead gelingt ein kurzweiliges Epochenbild, und er vermittelt die Zerrissenheit jener Zeit. Shuffle along, möchte man ihm zurufen.

Colson Whitehead: "Harlem Shuffle", Roman

Aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingl

Hanser Verlag, München

384 Seiten, 25 Euro

Aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingl

Hanser Verlag, München

384 Seiten, 25 Euro