25. Juni 1992: Ein schwül-warmer Abend im Sitzungssaal des Bonner Wasserwerks, dem provisorischen Sitz des Deutschen Bundestages. Der CSU-Abgeordnete Norbert Geis begründet in einer emotionalen Rede, warum eine Abtreibung unter keinen Umständen rechtmäßig sein darf. "Es geht nicht um Fristen oder um Indikationen, das sind technische Begriffe. Es geht um die Würde der Frau, darüber entscheiden wir heute", so verteidigt Ingrid Wettig-Danielmeier in ihrer Rede den überparteilichen Gruppenantrag von SPD und FDP, den sie maßgeblich mitentworfen hat und der genau das vorsieht: Eine Fristenlösung, die eine Abtreibung in den ersten drei Monaten grundsätzlich erlaubt - und die Entscheidung darüber allein der Frau überlässt.

Bis zu diesem Zeitpunkt gilt in der Bundesrepublik die sogenannte "Indikationslösung": Ein Schwangerschaftsabbruch ist nur in bestimmten Notlagen straffrei - zum Beispiel, wenn das Leben der Frau oder des Kindes gefährdet ist, nach einer Vergewaltigung oder aus schwerwiegenden sozialen Gründen. Eine Regelung, die aus Sicht des Ulmer CDU-Abgeordneten Herbert Werner noch verschärft werden sollte: "Für den Christen ist der Mensch Ebenbild Gottes und darf auch von daher in seiner naturrechtlich verankerten Existenz nicht angegriffen werden."

Schutz des ungeborenen Lebens oder Selbstbestimmung?

Ganz anders der Jurist Horst Eylmann aus Stade, ebenfalls CDU und angesehener Rechtspolitiker im Bundestag: "Der Abbruch in den ersten zwölf Wochen ist nicht justiziabel. Die Entscheidung darüber kann den Ärzten billigerweise nicht zugemutet werden. Also bleibt nur die Konsequenz, diese Entscheidung den Frauen zu übertragen, und das ist für mich auch keine Notlösung. Die Zeit ist reif für eine solche Entscheidung, einen Entscheidungsprozess, den die Männer nur begrenzt nachempfinden können. Wir können ja auch nicht ungewollt schwanger werden."

Was wiegt schwerer: Der Schutz des ungeborenen Lebens - oder das Recht der Mutter, über ihren Körper selbst zu bestimmen? Dieser Konflikt zwischen zwei Grundwerten bestimmt die Debatte. Ein 16-stündiger Redenmarathon bis spät in die Nacht, mit mehr als 100 Redebeiträgen und sieben Entwürfen zur Abstimmung: Es ist eine der längsten - und eindrücklichsten - Bundestagsdebatten in der Geschichte der Bundesrepublik. Getragen von gegensätzlichen Moral- und Gesellschaftsentwürfen, aber auch von gegenseitigem Respekt.

"Die Meinungen prallten richtig aufeinander. Der Ton war aber nicht bösartig, sondern nachdenklich. Aber es war schon so, dass Leute, wie ich selber, sehr engagiert waren", erinnert sich Ingrid Matthäus-Meier, damals als Abgeordnete der SPD im Bundestag und ebenfalls Unterstützerin des Gruppenantrags. Der Paragraf 218, so das zentrale Argument ihrer Rede, sei noch niemals in seiner Geschichte geeignet gewesen, verzweifelte Frauen von einer Abtreibung abzuhalten: "Der Paragraf 218 war auf diese Weise zwar der wirkungsloseste Strafrechtsparagraf, was den Schutz des werdenden Lebens anging. Aber er war einer der wirkungsvollsten, was die Demütigung, die Verängstigung, die Einschüchterung, die Verzweiflung bis hin zum Tod von Frauen betrifft, meine Damen und Herren."

Was wiegt schwerer: Der Schutz des ungeborenen Lebens - oder das Recht der Mutter, über ihren Körper selbst zu bestimmen? Dieser Konflikt zwischen zwei Grundwerten bestimmt die Debatte. Ein 16-stündiger Redenmarathon bis spät in die Nacht, mit mehr als 100 Redebeiträgen und sieben Entwürfen zur Abstimmung: Es ist eine der längsten - und eindrücklichsten - Bundestagsdebatten in der Geschichte der Bundesrepublik. Getragen von gegensätzlichen Moral- und Gesellschaftsentwürfen, aber auch von gegenseitigem Respekt.

"Die Meinungen prallten richtig aufeinander. Der Ton war aber nicht bösartig, sondern nachdenklich. Aber es war schon so, dass Leute, wie ich selber, sehr engagiert waren", erinnert sich Ingrid Matthäus-Meier, damals als Abgeordnete der SPD im Bundestag und ebenfalls Unterstützerin des Gruppenantrags. Der Paragraf 218, so das zentrale Argument ihrer Rede, sei noch niemals in seiner Geschichte geeignet gewesen, verzweifelte Frauen von einer Abtreibung abzuhalten: "Der Paragraf 218 war auf diese Weise zwar der wirkungsloseste Strafrechtsparagraf, was den Schutz des werdenden Lebens anging. Aber er war einer der wirkungsvollsten, was die Demütigung, die Verängstigung, die Einschüchterung, die Verzweiflung bis hin zum Tod von Frauen betrifft, meine Damen und Herren."

Hürden für Abtreibungen überwinden

Die meist beachtete Rede einer bewegten Nacht hält die CDU-Politikerin und damalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth: "Die Entscheidung über die Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs zu treffen heißt, vor einer nicht lösbaren Aufgabe zu stehen." Es ist eine Rede gegen den Mehrheitsentwurf ihrer eigenen Fraktion, der grundsätzlich an den bisherigen Regelungen der Bundesrepublik festhalten und die Hürden für eine Abtreibung möglichst hochhalten will.

Und eine Rede basierend auf dem Leitmotiv "Hilfe statt Strafe" des Gruppenantrags, der neben der Fristenlösung ein umfangreiches Beratungs- und Unterstützungskonzept für Frauen in Konfliktsituationen vorsieht: "In dieser Not- und Konfliktlage frage ich mich, warum eigentlich dem Arzt oder nachfolgend dem Richter, dem Staatsanwalt mehr Kompetenz, mehr Verantwortung zugesprochen wird als der Frau, die die Verantwortung nicht nur jetzt, sondern ein Leben lang für das Kind, für die Kinder übernimmt. Und deswegen hören wir endlich auf, die Frauen für entscheidungsunfähig, für nicht verantwortungsfähig zu halten. Geben wir endlich dem Leben eine Chance."

In der Nacht zum 26. Juni 1992 um 0 Uhr 40 gibt ein sichtlich erschöpfter Bundestagsvizepräsident Helmuth Becker schließlich das Abstimmungsergebnis bekannt: "Abgegebene Stimmen: 657. Ungültige Stimmen: keine. Mit Ja haben gestimmt 357, mit Nein haben gestimmt 284, Enthaltungen gab es 16. Der Gesetzentwurf ist damit in 3. Lesung angenommen." Eine klare Mehrheit für den Gruppenantrag - und damit für die Fristenlösung. Und eine kleine politische Sensation, weil nicht nur Abgeordnete von B90/Grüne und PDS/Linke Liste, sondern auch zahlreiche CDU-Abgeordnete für ihn gestimmt haben.

"Das war für mich eine Sternstunde des Parlamentarismus, weil es wirklich entschieden wurde nach dem Gewissen des Einzelnen, quer über die Fraktionen hinweg. Es war aber auch persönlich für mich, in meinem politischen Leben eine gewisse Sternstunde", so Ingrid Matthäus-Maier, die sich schon in den 1970er-Jahren, als Studentin in Gießen und später in Münster, für ein liberaleres Abtreibungsrecht engagiert.

In der Nacht zum 26. Juni 1992 um 0 Uhr 40 gibt ein sichtlich erschöpfter Bundestagsvizepräsident Helmuth Becker schließlich das Abstimmungsergebnis bekannt: "Abgegebene Stimmen: 657. Ungültige Stimmen: keine. Mit Ja haben gestimmt 357, mit Nein haben gestimmt 284, Enthaltungen gab es 16. Der Gesetzentwurf ist damit in 3. Lesung angenommen." Eine klare Mehrheit für den Gruppenantrag - und damit für die Fristenlösung. Und eine kleine politische Sensation, weil nicht nur Abgeordnete von B90/Grüne und PDS/Linke Liste, sondern auch zahlreiche CDU-Abgeordnete für ihn gestimmt haben.

"Das war für mich eine Sternstunde des Parlamentarismus, weil es wirklich entschieden wurde nach dem Gewissen des Einzelnen, quer über die Fraktionen hinweg. Es war aber auch persönlich für mich, in meinem politischen Leben eine gewisse Sternstunde", so Ingrid Matthäus-Maier, die sich schon in den 1970er-Jahren, als Studentin in Gießen und später in Münster, für ein liberaleres Abtreibungsrecht engagiert.

Kampf gegen den Abtreibungsparagrafen

Damals noch Mitglied der FDP-Jugendorganisation "Jungdemokraten", beteiligte sie sich an Demonstrationen und Unterschriftenaktionen: "Gerade an einem solchen Stand in Münster war für mich sehr eindrucksvoll, dass ältere und alte Frauen an den Stand kamen und sagten: Ihr sollt es einmal besser haben als junge Frauen als wir. Und dann erzählten sie von ihren Schicksalen: Frauen, die schon mehrere Kinder hatten, wo der Partner sie verlassen hat. Die sich einfach psychisch und physisch überfordert fühlten, noch mehr Kinder zu bekommen. Und das hat mich noch einmal bestätigt, hier tätig zu werden."

Zum Zeitpunkt der Bundestagsabstimmung 1992 tobte der Kampf gegen den Abtreibungsparagrafen schon über viele Jahrzehnte. Erstmals war der Paragraf 218 im Januar 1872, kurz nach Gründung des Deutschen Reichs, in Kraft getreten. In seiner ersten Fassung sah er bei Abtreibung eine Zuchthausstrafe von bis zu fünf Jahren vor, für die Frau und für den beteiligten Arzt. Das hielt viele Frauen aber nicht von einer Abtreibung ab, sondern trieb sie in die Hände von Kurpfuschern - sie bezahlten nicht selten mit ihrer Gesundheit oder sogar mit dem Leben. Anfang der 1970er-Jahre nahm der Widerstand an Fahrt auf: in der Politik, an den Universitäten, auf der Straße: "Wir sollen dienen als Gebärmaschinen, aber wir wollen das nicht mehr!"

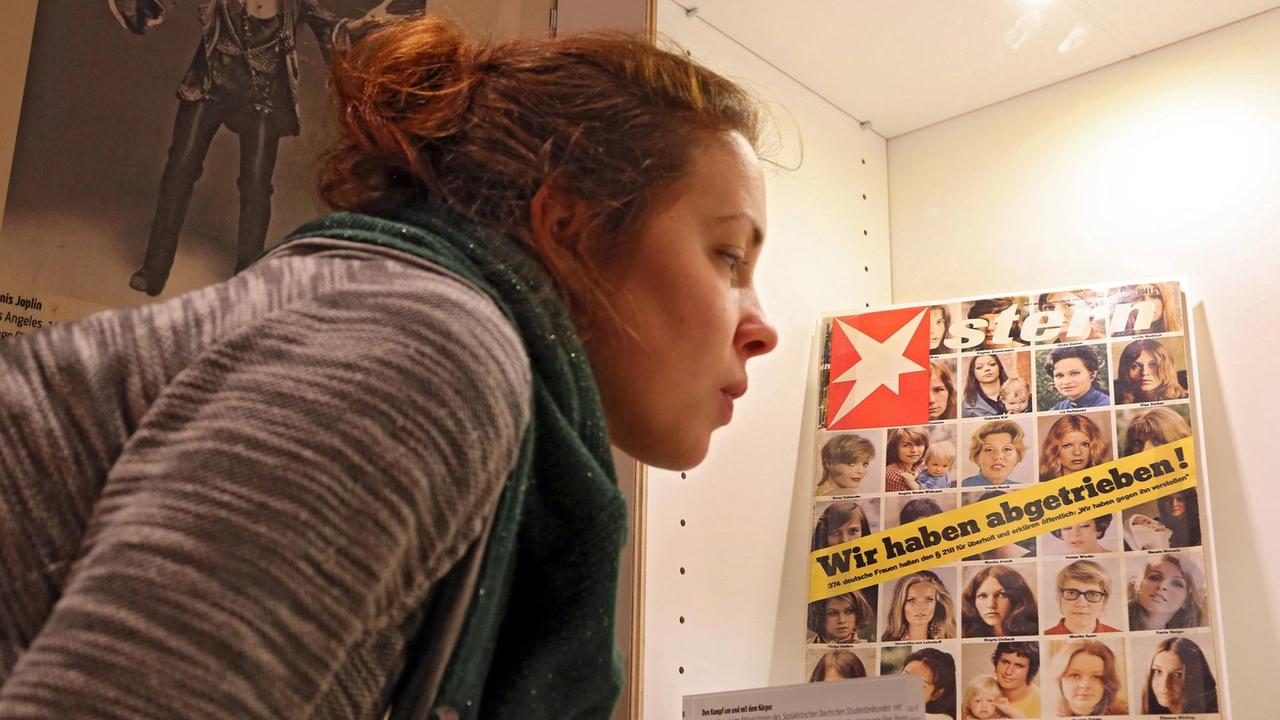

Höhepunkt war der Stern-Titel "Wir haben abgetrieben" vom 6. Juni 1971: Eine von der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer initiierte Aktion, bei der sich 374 prominente und nichtprominente Frauen öffentlich dazu bekannten, ihre Schwangerschaft abgebrochen zu haben. Der Widerstand trug Früchte: 1974, unter der sozialliberalen Koalition, verabschiedete der Bundestag erstmals die Fristenlösung. Sie hatte allerdings gerade einmal drei Tage Bestand: Eine einstweilige Verfügung des Bundesverfassungsgerichts auf Antrag des Landes Baden-Württemberg verhinderte, dass das Gesetz in Kraft treten konnte.

Zum Zeitpunkt der Bundestagsabstimmung 1992 tobte der Kampf gegen den Abtreibungsparagrafen schon über viele Jahrzehnte. Erstmals war der Paragraf 218 im Januar 1872, kurz nach Gründung des Deutschen Reichs, in Kraft getreten. In seiner ersten Fassung sah er bei Abtreibung eine Zuchthausstrafe von bis zu fünf Jahren vor, für die Frau und für den beteiligten Arzt. Das hielt viele Frauen aber nicht von einer Abtreibung ab, sondern trieb sie in die Hände von Kurpfuschern - sie bezahlten nicht selten mit ihrer Gesundheit oder sogar mit dem Leben. Anfang der 1970er-Jahre nahm der Widerstand an Fahrt auf: in der Politik, an den Universitäten, auf der Straße: "Wir sollen dienen als Gebärmaschinen, aber wir wollen das nicht mehr!"

Höhepunkt war der Stern-Titel "Wir haben abgetrieben" vom 6. Juni 1971: Eine von der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer initiierte Aktion, bei der sich 374 prominente und nichtprominente Frauen öffentlich dazu bekannten, ihre Schwangerschaft abgebrochen zu haben. Der Widerstand trug Früchte: 1974, unter der sozialliberalen Koalition, verabschiedete der Bundestag erstmals die Fristenlösung. Sie hatte allerdings gerade einmal drei Tage Bestand: Eine einstweilige Verfügung des Bundesverfassungsgerichts auf Antrag des Landes Baden-Württemberg verhinderte, dass das Gesetz in Kraft treten konnte.

Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Monaten

Im Februar 1975 erklärte das Gericht die Fristenlösung schließlich für verfassungswidrig. Erst mit diesem Urteil sei explizit klargestellt worden, dass das ungeborene Leben unter dem Schutz der Menschenwürde stehe, sagt Martin Heger, Professor für Strafrecht und Rechtsgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität. Und damit unter dem Schutz des Grundgesetzes - laut Heger eine Art "Sündenfall", weil damit der Konflikt zwischen dem Recht der Frau und dem des ungeborenen Kindes festgeschrieben war: "Und damit wurde dieses Dilemma schwer lösbar. Es ist immer ein rechtlicher Kompromiss, den man wahrscheinlich nicht auf die Goldwaage legen darf, auf die Goldwaage des rein juristischen, sondern das ist auch politischer Kompromiss."

Der Kompromiss war zunächst die sogenannte "modifizierte Indiktionslösung": Abtreibung war in den ersten drei Monaten erlaubt bei Gesundheitsgefahr der Mutter, schwerer Schädigung des Kindes, Vergewaltigung oder schwerer sozialer Notlage. Das letzte Wort hatte der Arzt. Der andere deutsche Staat im Osten war zu diesem Zeitpunkt längst weiter: Schon 1972 hatte die Volkskammer ein Gesetz verabschiedet, das den Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Monaten komplett frei gab.

"Der entscheidende Beweggrund, der Frau das Entscheidungsrecht über die Austragung einer Schwangerschaft zu übertragen, leitet sich aus der in der sozialistischen Gesellschaft realisierbaren Gleichberechtigung der Frau ab", so begründete der damalige Minister für Gesundheitswesen, Ludwig Mecklinger, den Gesetzentwurf. Historisch war die Entscheidung auch deshalb, weil es zum ersten Mal in der Geschichte der Volkskammer Gegenstimmen gab: Insgesamt 14 Abgeordnete sprachen sich aus Gewissensgründen gegen das liberale Gesetz aus. Es sollte bis zum Herbst 1989 das einzige Mal bleiben.

Der Kompromiss war zunächst die sogenannte "modifizierte Indiktionslösung": Abtreibung war in den ersten drei Monaten erlaubt bei Gesundheitsgefahr der Mutter, schwerer Schädigung des Kindes, Vergewaltigung oder schwerer sozialer Notlage. Das letzte Wort hatte der Arzt. Der andere deutsche Staat im Osten war zu diesem Zeitpunkt längst weiter: Schon 1972 hatte die Volkskammer ein Gesetz verabschiedet, das den Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Monaten komplett frei gab.

"Der entscheidende Beweggrund, der Frau das Entscheidungsrecht über die Austragung einer Schwangerschaft zu übertragen, leitet sich aus der in der sozialistischen Gesellschaft realisierbaren Gleichberechtigung der Frau ab", so begründete der damalige Minister für Gesundheitswesen, Ludwig Mecklinger, den Gesetzentwurf. Historisch war die Entscheidung auch deshalb, weil es zum ersten Mal in der Geschichte der Volkskammer Gegenstimmen gab: Insgesamt 14 Abgeordnete sprachen sich aus Gewissensgründen gegen das liberale Gesetz aus. Es sollte bis zum Herbst 1989 das einzige Mal bleiben.

Voraussetzung für Fristenlösung

Das geltende DDR-Recht war denn auch der Grund, warum sich der Bundestag 1992 erneut mit dem Abtreibungsparagrafen befassen musste. Denn nach der Wiedervereinigung galten in Deutschland zwei Gesetze parallel: auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik die Indikationslösung, in den neue Bundesländern aber das Fristenmodell. In einer Kampagne unter der Überschrift "Mein Bauch gehört mir" forderten Frauenorganisationen in ganz Deutschland die Übernahme der DDR-Lösung. Für Ingrid Matthäus-Meier war das die entscheidende Voraussetzung für die heute geltende Fristenlösung: "Und ich muss sagen, ich bin den Menschen in der DDR dankbar. Ohne die Wiedervereinigung hätten wir in Deutschland dieses Recht nicht durchgesetzt."

Doch bis dahin war es auch nach dem eigentlich eindeutigen Bundestagsbeschluss 1992 noch ein weiter Weg. Die Auseinandersetzung nahm im Gegenteil erst richtig an Fahrt auf. Wolfgang Schäuble, damals Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zeigte sich enttäuscht darüber, dass der Entwurf seiner Fraktion sich nicht durchgesetzt hatte: "Das ist ein Ergebnis, das mich traurig macht. Weil ich davon überzeugt bin, dass das nicht die beste Lösung für den Schutz ungeborenen Lebens ist."

Der Bayrische Ministerpräsident Max Streibl, CSU, wurde deutlicher: "Es ist klar, dass wir das Bundesverfassungsgericht anrufen." Nicht einmal sechs Wochen nach der Bundestagsabstimmung stoppte das Bundesverfassungsgericht per Einstweiliger Anordnung erneut wesentliche Teile des neuen Abtreibungsrechts. Am 28. Mai 1993 erklärten die Richter des 2. Senats das Fristenmodell in wesentlichen Teilen für verfassungswidrig. Das Gericht bemängelte vor allem, dass die Abtreibung in den ersten vierzehn Wochen generell rechtmäßig sein sollte.

Doch bis dahin war es auch nach dem eigentlich eindeutigen Bundestagsbeschluss 1992 noch ein weiter Weg. Die Auseinandersetzung nahm im Gegenteil erst richtig an Fahrt auf. Wolfgang Schäuble, damals Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zeigte sich enttäuscht darüber, dass der Entwurf seiner Fraktion sich nicht durchgesetzt hatte: "Das ist ein Ergebnis, das mich traurig macht. Weil ich davon überzeugt bin, dass das nicht die beste Lösung für den Schutz ungeborenen Lebens ist."

Der Bayrische Ministerpräsident Max Streibl, CSU, wurde deutlicher: "Es ist klar, dass wir das Bundesverfassungsgericht anrufen." Nicht einmal sechs Wochen nach der Bundestagsabstimmung stoppte das Bundesverfassungsgericht per Einstweiliger Anordnung erneut wesentliche Teile des neuen Abtreibungsrechts. Am 28. Mai 1993 erklärten die Richter des 2. Senats das Fristenmodell in wesentlichen Teilen für verfassungswidrig. Das Gericht bemängelte vor allem, dass die Abtreibung in den ersten vierzehn Wochen generell rechtmäßig sein sollte.

Aufruhr in Ost und West

"Ein Schwangerschaftsabbruch darf deshalb strafrechtlich nur für gerechtfertigt erklärt werden, wenn insoweit die Rechtfertigungsgründe auf die verfassungsrechtlich zugelassenen Ausnahmen vom Verbot des Schwangerschaftsabbruchs tatbestandlich begrenzt sind", so begründete der Vorsitzende Hans-Gottfried Mahrenholz die Entscheidung. Die vollständige Urteilsbegründung umfasste mehr als 200 Seiten - und hatte weitreichende Konsequenzen: So durften die Krankenkassen die Kosten für den Abbruch fortan nicht mehr übernehmen. Für die SPD-Politikerin Heidemarie Wieczorek-Zeul ein Rückfall in die Zwei-Klassen-Justiz: "Das heißt doch auf gut deutsch: Wer Geld hat, kann sich einen Schwangerschaftsabbruch leisten, wer keines hat, muss wieder zum Kurpfuscher gehen. Ich dachte, die Zeiten seien längst vorbei."

Vor allem in Ostdeutschland sorgte das Urteil für Entsetzen: "Ich bin zwar schon alt und krieg keine Kinder mehr, aber ich finde es trotzdem 'ne Schweinerei." Empört zeigte sich auch Regine Hildebrandt, damalige Frauenministerin in Brandenburg: "Für uns im Osten, in der Situation, in der wir leben, ist es das i-Tüpfelchen. Nicht nur, dass man schon laviert bei der Massenarbeitslosigkeit, bei der massiven Benachteiligung von Frauen, jetzt kommt noch die Tatsache dazu, dass man nicht nur die Anti-Babypille bezahlen muss, sondern auch noch den Schwangerschaftsabbruch. Ein Geschenk der Wiedervereinigung."

Vor allem in Ostdeutschland sorgte das Urteil für Entsetzen: "Ich bin zwar schon alt und krieg keine Kinder mehr, aber ich finde es trotzdem 'ne Schweinerei." Empört zeigte sich auch Regine Hildebrandt, damalige Frauenministerin in Brandenburg: "Für uns im Osten, in der Situation, in der wir leben, ist es das i-Tüpfelchen. Nicht nur, dass man schon laviert bei der Massenarbeitslosigkeit, bei der massiven Benachteiligung von Frauen, jetzt kommt noch die Tatsache dazu, dass man nicht nur die Anti-Babypille bezahlen muss, sondern auch noch den Schwangerschaftsabbruch. Ein Geschenk der Wiedervereinigung."

Widerstand in der katholischen Kirche

Zufrieden zeigte sich dagegen die katholische Kirche, allen voran der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann: "Das Urteil stellt eine historische und wegweisende Entscheidung dar." Für Ingrid Matthäus-Maier war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts stark von kirchlichen Einflüssen geprägt: "Die Kirche, hier insbesondere die katholische Kirche, hat natürlich in all diesen Fragen eine miserable Position eingenommen. Und sie haben natürlich auch immer massiven Einfluss gehabt."

Der Jurist Martin Heger sieht das anders: Die katholische Kirche habe sich im Gegenteil seinerzeit auf Weisung von Papst Johannes Paul II. aus dem Gesetzgebungsprozess herausgezogen: "Das heißt, das Schlüsselelement für das Bundesverfassungsgericht und des heutigen Konzepts, ist gerade nicht eines, mit dem die insbesondere katholische Kirche einhergeht. Insofern denke ich, das ist eine spezifisch deutsche Lösung, die der Wiedervereinigung gerecht wird, vielleicht auch allgemein religiösen Empfindungen, die jetzt aber kein spezifisch katholisches Element trägt."

Der Jurist Martin Heger sieht das anders: Die katholische Kirche habe sich im Gegenteil seinerzeit auf Weisung von Papst Johannes Paul II. aus dem Gesetzgebungsprozess herausgezogen: "Das heißt, das Schlüsselelement für das Bundesverfassungsgericht und des heutigen Konzepts, ist gerade nicht eines, mit dem die insbesondere katholische Kirche einhergeht. Insofern denke ich, das ist eine spezifisch deutsche Lösung, die der Wiedervereinigung gerecht wird, vielleicht auch allgemein religiösen Empfindungen, die jetzt aber kein spezifisch katholisches Element trägt."

Am 29. Juni 1995 beschloss der Bundestag schließlich ein neues Abtreibungsrecht, das bis heute Bestand hat. Abbrüche bleiben innerhalb der ersten drei Monate straffrei, wenn die Frau eine vorschriftsgemäße Beratung nachweist. Damit begann innerhalb der katholischen Kirche ein heftiger Kampf um die sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung. 1999, nach einer Weisung des Papstes, beschloss die Deutsche Bischofskonferenz, aus dem staatlichen System auszusteigen und keine Beratungsnachweise mehr auszustellen. Nicht alle schlossen Frieden mit der gefundenen Lösung: Noch 2005 zog der damalige Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meisner, in seiner Dreikönigspredigt einen viel kritisierten Vergleich: "Zuerst Herodes, der die Kinder von Bethlehem umbringen lässt, dann unter anderem Hitler und Stalin, die Millionen Menschen vernichten ließen und heute, in unserer Zeit, werden ungeborene Kinder millionenfach umgebracht."

Aktuelle Debatten um Präimplantationsdiagnostik

In den vergangenen Jahren ist es still geworden um das einstige Streitthema Abtreibung. Neue Diskussionen über den rechtlichen Umgang mit den Grenzfällen des menschlichen Lebens sind in den Vordergrund gerückt: Mit der Sterbehilfe etwa oder der Untersuchung eines Embryos auf Erbgutschäden, ehe er der Frau nach einer künstlichen Befruchtung eingesetzt wird. Gerade bei der Präimplantationsdiagnostik sei die Regelung in Deutschland deutlich restriktiver als beim Abtreibungsrecht, sagt der Jurist Martin Heger: "Mit dem widersinnigen Ergebnis, dass man möglicherweise vor der Einpflanzung einer Eizelle diese nicht untersuchen darf, danach aber den Embryo wegen dann möglicherweise auftretender Behinderung abtreiben darf."

Ein Widerspruch, der zeige, dass diese Themen heute, anders als beim Paragrafen 218, weniger durch liberale Kräfte, sondern vor allem durch religiös motivierte moralische Vorstellungen dominiert seien. Allerdings könnte sich in Zukunft ein weiteres Problem für Frauen in Konfliktsituationen ergeben: Die Zahl der Ärzte, die den Eingriff vornehmen, geht immer mehr zurück. In einigen Landkreisen gibt es keine einzige Klinik mehr, die Abtreibungen durchführt. Grund ist die zunehmende Konzentration im Klinikbereich. Ein Drittel der Krankenhäuser befindet sich zudem in kirchlicher Trägerschaft, die in der Regel aus weltanschaulichen Gründen Abtreibungen ablehnen.

Ein Widerspruch, der zeige, dass diese Themen heute, anders als beim Paragrafen 218, weniger durch liberale Kräfte, sondern vor allem durch religiös motivierte moralische Vorstellungen dominiert seien. Allerdings könnte sich in Zukunft ein weiteres Problem für Frauen in Konfliktsituationen ergeben: Die Zahl der Ärzte, die den Eingriff vornehmen, geht immer mehr zurück. In einigen Landkreisen gibt es keine einzige Klinik mehr, die Abtreibungen durchführt. Grund ist die zunehmende Konzentration im Klinikbereich. Ein Drittel der Krankenhäuser befindet sich zudem in kirchlicher Trägerschaft, die in der Regel aus weltanschaulichen Gründen Abtreibungen ablehnen.

Ein Problem, das sich kaum auflösen lasse, so Heger: Das geltende Recht erkläre schließlich die Abtreibung für rechtswidrig - deshalb könne kein Arzt dazu gezwungen werden: "Wenn man natürlich sagt, es gäbe eine No-go-Area für Schwangerschaftsabbrüche, zum Beispiel ein ganzes Bundesland, dann müsste man sagen, das geht wohl nicht, und dann müsste der Staat notfalls entsprechende Angebote schaffen."

Die jahrelange Erfahrung mit dem neuen Abtreibungsrecht habe gezeigt, dass der Kompromiss ein guter gewesen sei. Entscheidend sei nicht zuletzt, dass die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche seit vielen Jahren rückläufig sei - in den vergangenen zehn Jahren sank sie von rund 130.000 auf unter 100.000 im vergangenen Jahr: "Und wenn wir uns heute angucken, was dieses Regelung geschaffen hat, dann wird sie derart praktiziert und akzeptiert, dass man sagen muss: Eigentlich ist es fast ein optimales Recht, wenngleich es vielleicht kein 100 Prozent dogmatisch sauberes ist."

Die jahrelange Erfahrung mit dem neuen Abtreibungsrecht habe gezeigt, dass der Kompromiss ein guter gewesen sei. Entscheidend sei nicht zuletzt, dass die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche seit vielen Jahren rückläufig sei - in den vergangenen zehn Jahren sank sie von rund 130.000 auf unter 100.000 im vergangenen Jahr: "Und wenn wir uns heute angucken, was dieses Regelung geschaffen hat, dann wird sie derart praktiziert und akzeptiert, dass man sagen muss: Eigentlich ist es fast ein optimales Recht, wenngleich es vielleicht kein 100 Prozent dogmatisch sauberes ist."