Das German Centre in Taicang. Im 15. Stock des Hochhauses befindet sich das Büro von Marieke Bossek. Sie leitet das deutsche Mittelstandzentrum in der 700.000-Einwohner-Stadt im Osten von China, gemeinsam mit Christian Sommer, der heute aus dem benachbarten Shanghai nach Taicang gekommen ist.

Rund 350 deutsche Firmen sind in Taicang aktiv: vom Autozulieferer Schaeffler über den Finanzdienstleister Rödl und Partner bis zum Werkzeugmaschinenbauer Trumpf. Das German Centre in Taicang versteht sich als Plattform für deutsche Unternehmen in der Region und dient als Anlaufstelle, vermietet Büroflächen und berät die Firmen, sagt Leiterin Marieke Bossek.

Rund 350 deutsche Firmen sind in Taicang aktiv: vom Autozulieferer Schaeffler über den Finanzdienstleister Rödl und Partner bis zum Werkzeugmaschinenbauer Trumpf. Das German Centre in Taicang versteht sich als Plattform für deutsche Unternehmen in der Region und dient als Anlaufstelle, vermietet Büroflächen und berät die Firmen, sagt Leiterin Marieke Bossek.

"Taicang wird von vielen auch als kleines Baden-Württemberg beschrieben. Also, jetzt sind es 26 Jahre, hat sich das erste deutsche Unternehmen, Kern-Liebers, hier niedergelassen. Die Geschichte im Hintergrund dazu ist, dass der Geschäftsführer damals auf seinen Weg nach Shanghai an Taicang vorbeigefahren ist und ihn hat Taicang an seine Heimatstadt oder sein Heimatdorf erinnert, und hat deshalb sich hier niedergelassen. Das ist die offizielle Geschichte dazu. Und somit hat sich das Ganze im Prinzip vor 25 Jahren bis heute immer weiter ins Positive entwickelt."

Von Beginn an hätten die deutschen Unternehmen große Unterstützung durch die Lokalregierung von Taicang erfahren, betont Marieke Bossek. Die Stadt zwischen Shanghai und Suzhou gilt als Symbol für den Erfolg der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit. Kritiker sagen, in Taicang zeige sich die Abhängigkeit deutscher Unternehmen vom chinesischen Markt. Christian Sommer.

"Also ich würde nicht sagen zu abhängig. Abhängig: Ja. Aber ich würde dies aber nicht als Negativum sehen, sondern eine Abhängigkeit bedeutet ja auch, man kann nicht weg, und zwar gegenseitig. Und diese Gegenseitigkeit kann man jetzt bezeichnen als Abhängigkeit oder als Notwendigkeit im Sinne des Positiven, nämlich Mehrwert zu schaffen. Und tatsächlich, das gebe ich zu, ja, da bin ich eher der positiv Denkende und sage: Wir schaffen Mehrwert als Abhängigkeiten."

"Also ich würde nicht sagen zu abhängig. Abhängig: Ja. Aber ich würde dies aber nicht als Negativum sehen, sondern eine Abhängigkeit bedeutet ja auch, man kann nicht weg, und zwar gegenseitig. Und diese Gegenseitigkeit kann man jetzt bezeichnen als Abhängigkeit oder als Notwendigkeit im Sinne des Positiven, nämlich Mehrwert zu schaffen. Und tatsächlich, das gebe ich zu, ja, da bin ich eher der positiv Denkende und sage: Wir schaffen Mehrwert als Abhängigkeiten."

Corona-Pandemie befördert Handel zwischen Deutschland und China

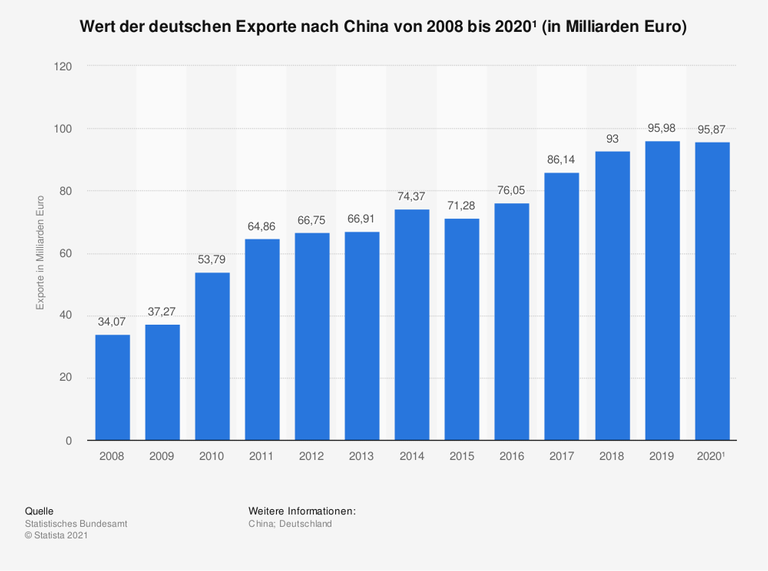

China war vergangenes Jahr der wichtigste Warenhandelspartner Deutschlands, mit einem Handelsvolumen von fast 212 Milliarden Euro. Die Covid-19-Pandemie hat den Handel zwischen beiden Staaten noch befördert: Im Ausgangsland der Pandemie spielt Corona kaum noch eine Rolle. Davon profitieren unter anderem deutsche Maschinenbauer, Autokonzerne und Chemie-Unternehmen. Umgekehrt profitieren chinesische Elektronik- und Technologiefirmen von der enormen Nachfrage aus Deutschland. Chinas Exportwirtschaft boomt.

Doch China ist nicht nur eine Wirtschaftsnation. Politisch und gesellschaftlich hat sich das Land seit dem Amtsantritt von Staats- und Parteichef Xi Jinping im Jahr 2013 deutlich verhärtet. Der Personenkult um Xi Jinping mutet inzwischen bizarr an. Das ist täglich zu verfolgen in den chinesischen Medien.

So wie hier in einem Bericht des staatlichen Fernsehsenders CCTV von Ende März. Zu sehen ist, wie Xi in olivgrünem Militärdress einen Truppenübungsplatz im Landesteil Fujian besucht. Soldaten stehen stramm und salutieren ihrem Oberbefehlshaber. Der ruft die Soldaten auf, sich bereit zu halten für einen möglichen Krieg: "Nur mit einer verstärkten militärischen Ausbildung und Vorbereitung kann man moderner Kriegsführung gewachsen sein. Sie, die Soldaten, leisten gute Arbeit! Das ist genau der Geist, den eine starke militärische Kraft braucht."

So wie hier in einem Bericht des staatlichen Fernsehsenders CCTV von Ende März. Zu sehen ist, wie Xi in olivgrünem Militärdress einen Truppenübungsplatz im Landesteil Fujian besucht. Soldaten stehen stramm und salutieren ihrem Oberbefehlshaber. Der ruft die Soldaten auf, sich bereit zu halten für einen möglichen Krieg: "Nur mit einer verstärkten militärischen Ausbildung und Vorbereitung kann man moderner Kriegsführung gewachsen sein. Sie, die Soldaten, leisten gute Arbeit! Das ist genau der Geist, den eine starke militärische Kraft braucht."

"Folgt dem Befehl der Partei. Seid fähig, Schlachten zu gewinnen," rufen die Soldaten Xi Jinping zu. Die zur Schau gestellte militärische Kraft richtet sich vor allem an Taiwan. Chinas Staats- und Parteichef droht dem benachbarten, demokratisch regierten Taiwan immer wieder mit einem Krieg. Im Südchinesischen Meer ignoriert die kommunistische Führung internationales Seerecht. Und im eigenen Land hat Xi den Führungsanspruch der Kommunistischen Partei auf alle Lebensbereiche konsequent ausgebaut.

Unterdrückung von Uiguren und anderen Minderheiten

Minderheiten werden unterdrückt. So konnten internationale Wissenschaftler und Organisationen belegen, dass Chinas Staatsführung im Landesteil Xinjiang rund eine Million Bürger in Internierungs- und Umerziehungslagern einsperrt – vor allem Uiguren und Angehörige anderer ethnischer Minderheiten.

In Hongkong hat Chinas Staatsführung die völkerrechtlich garantierte Autonomie der Stadt vergangenes Jahr de facto beendet, mit der Einführung eines Gesetzes zum Schutz der nationalen Sicherheit. Wenn in dieser Woche Deutschland und China per Videokonferenz in gemeinsamen Regierungskonsultationen über ihre Beziehung beraten, dürften auch diese kritischen Themen zur Sprache kommen.

Den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen hat das zunehmend aggressive Verhalten der kommunistischen Führung bisher aber scheinbar nicht geschadet. Xinjiang und Hongkong etwa spielten in ihrem Berufsleben keine Rolle, sagt die Leiterin des German Centres Taicang, Marieke Bossek: "Das sind eigentlich keine Themen, die jetzt im Alltag uns begegnen."

Anders sieht es in den Bereichen Kultur, Zivilgesellschaft und Wissenschaft aus. Deutsche, die in diesen Bereichen in China arbeiten, beschweren sich fast alle über das sich immer weiter verhärtende Klima im Land. "Gesellschaftlich oder politisch kritische Themen braucht man gar nicht erst anzusprechen."

Nina Zimmermann kommt seit mehr als 15 Jahren regelmäßig nach China. Zurzeit lehrt die Professorin an einer Hochschule in einer der großen Millionenstädte im Osten des Landes. Nina Zimmermann ist ein Pseudonym. Ihren echten Namen möchte die Forscherin nicht nennen, aus Furcht, von ihrer Uni rausgeschmissen zu werden. Um nicht erkannt zu werden, werden ihre Interview-Aussagen von einer Sprecherin nachgesprochen.

"Ich kann mit meinen Studenten keine offenen Diskussionen mehr führen. Man kann Dinge nur begrenzt in Frage stellen. Und dann ist es immer so die Frage, wie schnell übertritt man da jetzt die rote Linie. Ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wenn ich Chinesen unterrichte, immer drüber nachzudenken "Hätte ich das jetzt sagen sollen oder nicht?". Es gab ja auch immer wieder Berichte darüber, dass Professoren von der Uni geschmissen wurden, weil sie eben öffentlich etwas gesagt haben, das nicht auf Parteilinie war. Und das ist einfach extrem bedenklich."

"Ich kann mit meinen Studenten keine offenen Diskussionen mehr führen. Man kann Dinge nur begrenzt in Frage stellen. Und dann ist es immer so die Frage, wie schnell übertritt man da jetzt die rote Linie. Ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wenn ich Chinesen unterrichte, immer drüber nachzudenken "Hätte ich das jetzt sagen sollen oder nicht?". Es gab ja auch immer wieder Berichte darüber, dass Professoren von der Uni geschmissen wurden, weil sie eben öffentlich etwas gesagt haben, das nicht auf Parteilinie war. Und das ist einfach extrem bedenklich."

Auch von Wirtschaftspartnern duldet China keine Kritik

Nicht nur in China selbst drohen kritischen Menschen Nachteile. Auch gegenüber ganzen Staaten reagiert die kommunistische Führung inzwischen so: Wer sich kritisch mit der Staaats- und Parteiführung auseinandersetzt, riskiert Ärger. So hat Chinas Führung in den vergangenen Monaten den traditionell engen Wirtschaftspartner Australien mit massiven Handelshemmnissen und Sonderzöllen überzogen, nachdem die Regierung in Canberra eine lückenlose Aufklärung zum Ursprung des Coronavirus gefordert hatte.

Nathan Attrill ist China-Experte am Australian Strategic Policy Center, einem staatlich finanzierten Thinktank in der australischen Hauptstadt Canberra. Er sagt: Staaten sollten gegenüber China nicht naiv sein, sondern müssten sich rechtzeitig alternative Absatzmärkte suchen. Sich aus Angst vor Vergeltung mit Kritik zurückzuhalten, das sei der falsche Weg.

"Es wird viel darüber geredet, dass Kritik an Politbüro-Funktionären in China zu Wirtschaftssanktionen führen kann oder dazu, dass deutsche Firmen aus China rausgeschmissen werden. Was man aber vom Beispiel Australiens ableiten kann, ist: Deutsche Produkte, die wirklich gebraucht werden, werden auch weiterhin von China gekauft werden."

"Es wird viel darüber geredet, dass Kritik an Politbüro-Funktionären in China zu Wirtschaftssanktionen führen kann oder dazu, dass deutsche Firmen aus China rausgeschmissen werden. Was man aber vom Beispiel Australiens ableiten kann, ist: Deutsche Produkte, die wirklich gebraucht werden, werden auch weiterhin von China gekauft werden."

Von Berlin aus gesehen ist Australien sehr weit weg. Die australischen Erfahrungen spielen in der deutschen China-Diskussion bislang keine Rolle. Aber auch in Berlin hat das Nachdenken über China längst begonnen – und die Kritik an der Führung in Peking kommt mittlerweile aus Teilen der Gesellschaft, die sich noch vor wenigen Jahren sehr zurückgehalten haben.

"Vor drei Jahren hätte ich Ihnen nicht ins Mikrofon gesagt, dass wir es in China mit einem autokratischen System zu tun haben, heute tun wird das selbstverständlich und monieren Menschenrechtsverletzungen in China an und werden das auch weiter tun."

Friedolin Strack spricht für den Bundesverband der Deutschen Industrie, den wichtigsten Wirtschaftsverband. Von seinem Büro im Herzen Berlins aus, nur einen Steinwurf entfernt vom Regierungsviertel, leitet er die Abteilung Internationale Märkte beim BDI. Zugleich ist er Sprecher der Geschäftsführung des APA, des einflussreichen Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft. Stracks Worte haben also Gewicht.

Friedolin Strack spricht für den Bundesverband der Deutschen Industrie, den wichtigsten Wirtschaftsverband. Von seinem Büro im Herzen Berlins aus, nur einen Steinwurf entfernt vom Regierungsviertel, leitet er die Abteilung Internationale Märkte beim BDI. Zugleich ist er Sprecher der Geschäftsführung des APA, des einflussreichen Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft. Stracks Worte haben also Gewicht.

Deutschland genießt Sonderstatus in Peking

"Die Ära Xi Jinping hat uns deutlich gezeigt, dass die kommunistische Partei in allen Elementen des öffentlichen Lebens in China die Zügel ganz stark angezogen hat. Unsere Hoffnung auf ein liberaleres System in China, auch mit einer liberaleren Integration in die Weltwirtschaft, hat nur zum Bruchstück stattgefunden. Wir haben, gerade was das politische Verhältnis anbelangt, eine gegenläufige Entwicklung."

Dabei war die Haltung des BDI lange eine andere. Der Wirtschaftsverband hat über die politischen Entwicklungen in China hinweggesehen. Die Geschäfte standen im Vordergrund. Auch die deutsche China-Politik konzentrierte sich jahrzehntelang auf den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen. "Wandel durch Handel" war die Zauberformel.

Fast alle in Berlin glaubten, so ließe sich das kommunistische China an Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit heranführen – und ganz nebenbei würde das zu einer politischen Liberalisierung führen. Kanzlerin Angela Merkel hat diese Strategie ihres Vorgängers Gerhard Schröder zur Perfektion ausgebaut.

Die Folge: Deutschland genießt bis heute einen Sonderstatus in Peking. Der immense Nachholbedarf in China, die ungebrochene Nachfrage nach Qualitätsprodukten Made in Germany, vor allem Autos, Maschinen und Spezialbauteile, zahlt sich für die deutsche Wirtschaft aus. Doch der Wandel blieb aus. Die deutsche Politik müsse sich daher gegenüber China jetzt neu aufstellen, fordern Vertreter von Merkels Koalitionspartner SPD. Nils Schmid, ihr außenpolitischer Sprecher im Bundestag, spricht von einer deutlichen Ernüchterung im Verhältnis zu China.

"Also diese Konvergenzthese Wandel durch Handel ist zumindest vorläufig widerlegt, ich würde sie nicht als endgültig gescheitert betrachten, aber die chinesische Führung hat den Spielraum für eine solche Annäherung deutlich eingeengt. Das heißt nicht, dass man nicht weiter Handel betreiben sollte, aber die China-Politik Deutschlands muss erstens deutlich europäischer werden und muss zweitens eben weg von der reinen Fixierung auf Handels- und Wirtschaftsthemen deutlich breiter werden."

Solche Forderungen kommen nicht nur von der SPD, sondern auch aus Teilen der Union und von den Grünen. Zum Beispiel von Reinhard Bütikofer von den Grünen. Der Leiter der China-Delegation im europäischen Parlament, neuerdings von Peking mit Einreiseverbot sanktioniert, warnt Politik und Wirtschaft, sich zu sehr auf China und seinen großen Markt zu verlassen.

"Nun gibt es ein paar deutsche Konzerne, die das weiter gemacht haben. VW zum Beispiel hat so viele Eier in diesen einen chinesischen Korb gepackt, dass wenn den jetzt jemand fallen lässt, ist es für das Unternehmen wirklich nicht sehr angenehm. Nur sind wir längst, glaube ich, über eine Zeit hinweg, in der man behaupten konnte, was für VW oder andere Großkonzerne gut ist, ist deswegen auch für Deutschland gut."

Die Folge: Deutschland genießt bis heute einen Sonderstatus in Peking. Der immense Nachholbedarf in China, die ungebrochene Nachfrage nach Qualitätsprodukten Made in Germany, vor allem Autos, Maschinen und Spezialbauteile, zahlt sich für die deutsche Wirtschaft aus. Doch der Wandel blieb aus. Die deutsche Politik müsse sich daher gegenüber China jetzt neu aufstellen, fordern Vertreter von Merkels Koalitionspartner SPD. Nils Schmid, ihr außenpolitischer Sprecher im Bundestag, spricht von einer deutlichen Ernüchterung im Verhältnis zu China.

"Also diese Konvergenzthese Wandel durch Handel ist zumindest vorläufig widerlegt, ich würde sie nicht als endgültig gescheitert betrachten, aber die chinesische Führung hat den Spielraum für eine solche Annäherung deutlich eingeengt. Das heißt nicht, dass man nicht weiter Handel betreiben sollte, aber die China-Politik Deutschlands muss erstens deutlich europäischer werden und muss zweitens eben weg von der reinen Fixierung auf Handels- und Wirtschaftsthemen deutlich breiter werden."

Solche Forderungen kommen nicht nur von der SPD, sondern auch aus Teilen der Union und von den Grünen. Zum Beispiel von Reinhard Bütikofer von den Grünen. Der Leiter der China-Delegation im europäischen Parlament, neuerdings von Peking mit Einreiseverbot sanktioniert, warnt Politik und Wirtschaft, sich zu sehr auf China und seinen großen Markt zu verlassen.

"Nun gibt es ein paar deutsche Konzerne, die das weiter gemacht haben. VW zum Beispiel hat so viele Eier in diesen einen chinesischen Korb gepackt, dass wenn den jetzt jemand fallen lässt, ist es für das Unternehmen wirklich nicht sehr angenehm. Nur sind wir längst, glaube ich, über eine Zeit hinweg, in der man behaupten konnte, was für VW oder andere Großkonzerne gut ist, ist deswegen auch für Deutschland gut."

Zwischen Wirtschaftspartner und -konkurrent

Denn China ist längst nicht mehr nur Wirtschaftspartner, sondern auch Konkurrent und Rivale. Prominentes Beispiel: Früher hat Deutschland Hochgeschwindigkeitszüge nach China verkauft; heute verkauft die Volksrepublik eigene Züge in alle Welt, die in Technik und Design den deutschen ICE sehr ähneln.

Investitionen in Schlüsselindustrien in Europa sollen zudem für China technisches Know-how sichern. Die Übernahme 2016 von Kuka in Augsburg, ein weltweit führender Hersteller von Industrie-Robotern, durch den chinesischen Mischkonzern Medea, war für viele ein Weckruf: Der Abfluss deutscher Hochtechnologie – so hatte man sich die Zusammenarbeit nicht vorgestellt.

Investitionen in Schlüsselindustrien in Europa sollen zudem für China technisches Know-how sichern. Die Übernahme 2016 von Kuka in Augsburg, ein weltweit führender Hersteller von Industrie-Robotern, durch den chinesischen Mischkonzern Medea, war für viele ein Weckruf: Der Abfluss deutscher Hochtechnologie – so hatte man sich die Zusammenarbeit nicht vorgestellt.

Die Regeln für Übernahmen wurden zwar nach dem Kuka-Schock verschärft, aber das reiche nicht, sagt SPD-Mann Schmid. Unternehmen, die von einem undemokratischen System kontrolliert werden, hätten in kritischer Infrastruktur einfach nichts zu suchen.

"Dann wird eben nicht so einfach billiges Huawei-Equipment in die 5G-Netze in Europa und Deutschland verbaut, dann muss man auch genau überlegen, ob chinesische Staatsunternehmen vermeintlich billiger Infrastrukturprojekte finanzieren und realisieren. Ich finde, dass wir da als Europäer deutlich strengere Regeln brauchen und mehr Prüfungen vornehmen müssen und auch im einen oder anderen Fall, wenn es zu Wettbewerbsverfälschungen kommt, auch chinesische Investoren, aber auch Investitionen aus anderen Drittstaaten ablehnen müssen."

Künftig auf das eine oder andere Geschäft verzichten, das ist auch für den Bundverband der Deutschen Industrie kein Tabu mehr, zumal das geplante Lieferkettengesetz deutsche Unternehmen unter Zugzwang setzen dürfte. Aber es gehe auch um Werte und Unternehmensleitlinien, sagt Friedolin Strack vom BDI – etwa mit Blick auf die Vorwürfe von Zwangsarbeit in der Uiguren-Region Xinjiang.

"Wir werden in Situationen reinkommen, wo ein Sorgfaltspflichtengesetz - deutsch oder europäisch - klare gesetzliche Widersprüche schafft zu den Sourcing-Bedingungen in China. Und dann müssen sich die Firmen entscheiden, müssen sagen, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, Gesetze zu erfüllen in Deutschland und der EU, oder wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meine Unternehmens-Code-of Conduct zu erfüllen in einem Markt, dann muss ich Konsequenzen ziehen."

Gerade die Situation ethnischer Minderheiten in der Region Xinjiang belastet zunehmend die Beziehungen. Die EU hat im März Sanktionen gegen vier chinesische Funktionäre verhängt, die als Verantwortliche für das Unterdrückungssystem dort gelten. China antwortete mit breiten Gegensanktionen gegen europäische Parlamentarier und Wissenschaftler. Schlechte Voraussetzungen für ein Herzensprojekt von Kanzlerin Merkel: das Investitionsabkommen mit China. Auf Druck der Bundesregierung war eine Grundsatzeinigung noch im Dezember, kurz vor Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, durchgepeitscht worden. Jetzt aber sieht es schlecht aus für das Abkommen, das nur mit Zustimmung des Europaparlaments vorankommen kann, sagt SPD-Politiker Schmid.

"Wer das Herz der europäischen Demokratie so willkürlich angreift wie das die Chinesen mit ihren Sanktionen getan haben, kann nicht erwarten, dass dieses Investitionsabkommen jetzt durchkommt."

Doch in Deutschland gibt es weiterhin eine starke Fraktion, die von systemischer Rivalität – Autokratie gegen Demokratie – nichts wissen will. Der Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich von der CSU winkt ab:

"Nein, China ist keine Diktatur, China ist ein Staat, in dem im Wesentlichen eine Partei, nämlich die Kommunistische Partei herrscht. Wir haben das einfach so zur Kenntnis zu nehmen. Also man muss Menschenrechtsverletzungen natürlich nicht hinnehmen, aber ich glaube, dass es wenig zielführend ist, permanent lautsprecherisch durch die Gegend zu laufen und besserwisserisch zu sagen, was andere zu machen haben."

Friedrich ist Vizepräsident des Bundestages, außerdem Vorsitzender der "China-Brücke". Der Verein hat sich – nach dem Vorbild der "Atlantik-Brücke" - den Dialog mit China auf die Fahnen geschrieben. Die Mitgliederliste ist geheim, aber im Vorstand sitzen auch Vertreter chinesischer Großkonzerne – darunter von Huawei und Alibaba.

In der SPD sind es frühere Parteichefs wie Gerhard Schröder und Siegmar Gabriel, die weiter für eine enge Zusammenarbeit mit China werben. Aber dass sich die deutsche China-Politik nach der Ära Merkel ändern wird, steht wohl außer Frage. Aus der Wirtschaft kommen bereits klare Wünsche. Weniger Alleingänge der Bundesregierung, mehr europäische Geschlossenheit. Dabei müssten deutsche Interessen auch mal zurückstehen, sagt Friedolin Strack vom BDI:

"Ich würde mir schon von der zukünftigen Bundesregierung mit Blick auf China mehr Klarheit wünschen. Wenn der BDI ein politisches Vorgehen der chinesischen Zentralregierung in Hongkong in der Lage ist, klar zu verurteilen, dann wünsche ich mir, dass das das Bundeskanzleramt auch tut."

Auch in China weiß man, dass nach der Bundestagswahl im Herbst höchstwahrscheinlich eine neue Regierungskoalition das Sagen haben wird.

"Dann wird eben nicht so einfach billiges Huawei-Equipment in die 5G-Netze in Europa und Deutschland verbaut, dann muss man auch genau überlegen, ob chinesische Staatsunternehmen vermeintlich billiger Infrastrukturprojekte finanzieren und realisieren. Ich finde, dass wir da als Europäer deutlich strengere Regeln brauchen und mehr Prüfungen vornehmen müssen und auch im einen oder anderen Fall, wenn es zu Wettbewerbsverfälschungen kommt, auch chinesische Investoren, aber auch Investitionen aus anderen Drittstaaten ablehnen müssen."

Künftig auf das eine oder andere Geschäft verzichten, das ist auch für den Bundverband der Deutschen Industrie kein Tabu mehr, zumal das geplante Lieferkettengesetz deutsche Unternehmen unter Zugzwang setzen dürfte. Aber es gehe auch um Werte und Unternehmensleitlinien, sagt Friedolin Strack vom BDI – etwa mit Blick auf die Vorwürfe von Zwangsarbeit in der Uiguren-Region Xinjiang.

"Wir werden in Situationen reinkommen, wo ein Sorgfaltspflichtengesetz - deutsch oder europäisch - klare gesetzliche Widersprüche schafft zu den Sourcing-Bedingungen in China. Und dann müssen sich die Firmen entscheiden, müssen sagen, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, Gesetze zu erfüllen in Deutschland und der EU, oder wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meine Unternehmens-Code-of Conduct zu erfüllen in einem Markt, dann muss ich Konsequenzen ziehen."

Gerade die Situation ethnischer Minderheiten in der Region Xinjiang belastet zunehmend die Beziehungen. Die EU hat im März Sanktionen gegen vier chinesische Funktionäre verhängt, die als Verantwortliche für das Unterdrückungssystem dort gelten. China antwortete mit breiten Gegensanktionen gegen europäische Parlamentarier und Wissenschaftler. Schlechte Voraussetzungen für ein Herzensprojekt von Kanzlerin Merkel: das Investitionsabkommen mit China. Auf Druck der Bundesregierung war eine Grundsatzeinigung noch im Dezember, kurz vor Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, durchgepeitscht worden. Jetzt aber sieht es schlecht aus für das Abkommen, das nur mit Zustimmung des Europaparlaments vorankommen kann, sagt SPD-Politiker Schmid.

"Wer das Herz der europäischen Demokratie so willkürlich angreift wie das die Chinesen mit ihren Sanktionen getan haben, kann nicht erwarten, dass dieses Investitionsabkommen jetzt durchkommt."

Doch in Deutschland gibt es weiterhin eine starke Fraktion, die von systemischer Rivalität – Autokratie gegen Demokratie – nichts wissen will. Der Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich von der CSU winkt ab:

"Nein, China ist keine Diktatur, China ist ein Staat, in dem im Wesentlichen eine Partei, nämlich die Kommunistische Partei herrscht. Wir haben das einfach so zur Kenntnis zu nehmen. Also man muss Menschenrechtsverletzungen natürlich nicht hinnehmen, aber ich glaube, dass es wenig zielführend ist, permanent lautsprecherisch durch die Gegend zu laufen und besserwisserisch zu sagen, was andere zu machen haben."

Friedrich ist Vizepräsident des Bundestages, außerdem Vorsitzender der "China-Brücke". Der Verein hat sich – nach dem Vorbild der "Atlantik-Brücke" - den Dialog mit China auf die Fahnen geschrieben. Die Mitgliederliste ist geheim, aber im Vorstand sitzen auch Vertreter chinesischer Großkonzerne – darunter von Huawei und Alibaba.

In der SPD sind es frühere Parteichefs wie Gerhard Schröder und Siegmar Gabriel, die weiter für eine enge Zusammenarbeit mit China werben. Aber dass sich die deutsche China-Politik nach der Ära Merkel ändern wird, steht wohl außer Frage. Aus der Wirtschaft kommen bereits klare Wünsche. Weniger Alleingänge der Bundesregierung, mehr europäische Geschlossenheit. Dabei müssten deutsche Interessen auch mal zurückstehen, sagt Friedolin Strack vom BDI:

"Ich würde mir schon von der zukünftigen Bundesregierung mit Blick auf China mehr Klarheit wünschen. Wenn der BDI ein politisches Vorgehen der chinesischen Zentralregierung in Hongkong in der Lage ist, klar zu verurteilen, dann wünsche ich mir, dass das das Bundeskanzleramt auch tut."

Auch in China weiß man, dass nach der Bundestagswahl im Herbst höchstwahrscheinlich eine neue Regierungskoalition das Sagen haben wird.

Die Volksrepublik bleibt wichtig für Deutschland

Ye Jiang, Politikwissenschaftler am staatlichen Institut für Internationale Studien in Shanghai, hofft auf Armin Laschet als nächsten Kanzler. Dass CDU und CSU ihn als Kanzlerkandidaten nominiert haben, das sei eine gute Nachricht.

"Falls die Grünen an die Macht kommen und eine neue Regierung anführen, wird es schwieriger für die Beziehungen als unter Schwarz-Rot – aber letztlich würde auch eine grün geführte Regierung zurückkehren zur Normalität, um das Beste fürs nationale Interesse Deutschlands zu tun."

Die Vertreter der deutschen Wirtschaft in China rechnen nicht damit, dass sich – trotz der kontroversen Diskussion in Deutschland - unter einer neuen Bundesregierung groß etwas ändern wird. Marieke Bossek vom German Centre Taicang.

"Nach unserer Erfahrung ist es natürlich oft so. Es wird viel über China geschimpft, es wird viel über Regulierung geschimpft. Die Firmen wollen aber trotzdem alle hier sein und die Firmen möchten auch alle an dem Markt teilhaben, weil sie das Riesenpotenzial für sich und ihr Unternehmen am chinesischen Markt auch sehen. Somit kommen die Firmen trotzdem nach China und sie investieren in China.

Einig ist man sich in Deutschland und China: Die Volksrepublik bleibt wichtig und bleibt weiterhin für viele Unternehmen der wichtigste Markt. Klar ist aber auch: An der Tatsache, dass China eine knallharte Diktatur ist, kommt Deutschland nicht mehr vorbei. Und die Probleme, die das mit sich bringt, werden das zukünftige Verhältnis zwischen beiden Ländern entscheidend mitbestimmen.

"Falls die Grünen an die Macht kommen und eine neue Regierung anführen, wird es schwieriger für die Beziehungen als unter Schwarz-Rot – aber letztlich würde auch eine grün geführte Regierung zurückkehren zur Normalität, um das Beste fürs nationale Interesse Deutschlands zu tun."

Die Vertreter der deutschen Wirtschaft in China rechnen nicht damit, dass sich – trotz der kontroversen Diskussion in Deutschland - unter einer neuen Bundesregierung groß etwas ändern wird. Marieke Bossek vom German Centre Taicang.

"Nach unserer Erfahrung ist es natürlich oft so. Es wird viel über China geschimpft, es wird viel über Regulierung geschimpft. Die Firmen wollen aber trotzdem alle hier sein und die Firmen möchten auch alle an dem Markt teilhaben, weil sie das Riesenpotenzial für sich und ihr Unternehmen am chinesischen Markt auch sehen. Somit kommen die Firmen trotzdem nach China und sie investieren in China.

Einig ist man sich in Deutschland und China: Die Volksrepublik bleibt wichtig und bleibt weiterhin für viele Unternehmen der wichtigste Markt. Klar ist aber auch: An der Tatsache, dass China eine knallharte Diktatur ist, kommt Deutschland nicht mehr vorbei. Und die Probleme, die das mit sich bringt, werden das zukünftige Verhältnis zwischen beiden Ländern entscheidend mitbestimmen.