- Was war nach dem Olympiasieg über Kamila Walijewa bekannt geworden?

- Was für eine Substanz ist Trimetazidin?

- Welche Konsequenzen hat es für Walijewa gegeben?

- Welche Auswirkungen hat das Urteil?

- Was hat der Sportgerichtshof mit welcher Begründung entschieden?

- Welche möglichen Erklärung gibt es für den positiven Dopingtest?

- Wie reagiert Russland?

- Welches Licht wirft der Fall auf die russischen Athleten?

Zwei Jahre nach den Olympischen Winterspielen in Peking hat der internationale Sportgerichtshof CAS entschieden: Vier Jahre Sperre für Kamila Walijewa, das russische Eislauf-Wunderkind.

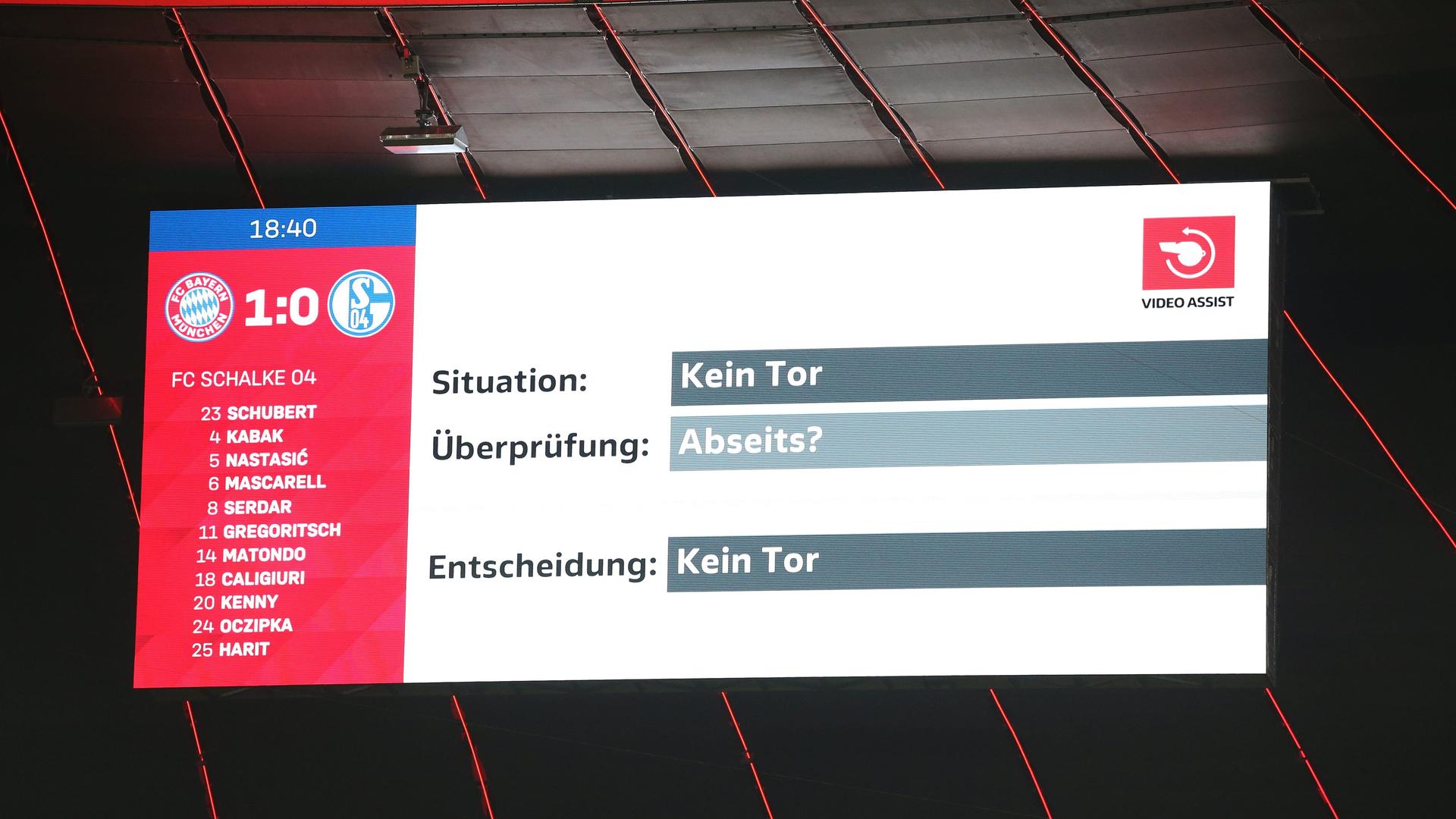

Die damals 15 Jahre alte Eiskunstläuferin hatte mit der russischen Mannschaft den Olympiasieg im Teamwettbewerb errungen und stand dabei als erste Frau überhaupt bei Olympischen Spielen Vierfachsprünge. Am 25. Dezember 2021 war sie jedoch positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden – was erst am 8. Februar 2022 herauskam, einen Tag nach der Entscheidung im Teamwettbewerb. Die Medaillenvergabe wurde deshalb auf unbestimmte Zeit verschoben. Nach einem Ad-Hoc-Urteil des internationalen Sportgerichtshofs CAS durfte Walijewa trotzdem am olympischen Einzelwettbewerb teilnehmen.

Anfang 2023 hat die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA zunächst entschieden, keine Sperre gegen Walijewa zu verhängen – wogegen die Welt-Anti-Doping Agentur WADA sowie die internationale Eislaufunion ISU vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in der Schweiz Berufung einlegten.

Junge Athleten und Athletinnen müssten vor Doping geschützt werden und dafür brauche es bei Dopingvergehen auch Sanktionen. Mit diesen Worten begründete auch die ISU in einer am 22. Februar 2023 veröffentlichten Pressemitteilung ihre Entscheidung analog zur WADA, ebenfalls Berufung gegen den Freispruch von Walijewa einzulegen. Dabei forderte die ISU eine ab dem 25. Dezember 2021, dem Tag ihres positiven Dopingtests, rückwirkende Sperre Walijewas sowie die Aberkennung aller Medaillen, Punkte und Preise in diesem Zeitraum. Zudem solle der CAS den Fall neu bewerten und auch das endgültige Ergebnis des Eiskunstlauf-Teamwettbewerbs der Peking-Spiele ermitteln.

Ende September begann die Verhandlung am Internationalen Sportgerichtshof CAS - gut eineinhalb Jahre nach den Winterspielen von Peking. Die RUSADA-Funktionäre sowie Walijewa, mittlerweile 17 Jahre alt, waren nur per Video zugeschaltet. Am 29.01.2024 gab der CAS dann die Entscheidung bekannt: Walijewa wird für vier Jahre gesperrt, die Sperre beginnt rückwirkend am 25. Dezember 2021, dem Datum der positiven Probe.

Was war nach dem Olympiasieg über Kamila Walijewa bekannt geworden?

Kamila Walijewa war bei den russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften 2021 positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden – das Herzmittel Trimetazidin. Nachdem mehrere Medien bereits darüber berichtet hatten, wurde dieses Testergebnis von der vom Internationalen Olympischen Komitee beauftragten Internationale Testagentur ITA am 11. Februar offiziell bekannt gegeben.

Laut ITA war die Probe dann in einem Labor in Stockholm untersucht worden. Offenbar war das Ergebnis erst bekannt geworden, als der olympische Teamwettbewerb am 7. Februar beendet war.

Als Grund für die Verzögerung nennt die RUSADA Corona-Fälle im schwedischen Labor. Die WADA behauptet, dass die RUSADA es versäumt habe, die Proben als dringlich zu deklarieren.

Was für eine Substanz ist Trimetazidin?

Trimetazidin ist ein Herzmedikament. Es ist ein Stoffwechsel-Modulator, der die Ausdauer und den Blutfluss steigern kann. Auch bei der russischen Bobfahrerin Nadescha Sergejewa wurde bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang Trimetazidin entdeckt. Zudem war der chinesische Schwimmstar Sun Yang 2014 mit dem Mittel erwischt und für drei Monate gesperrt worden.

Welche Konsequenzen hat es für Walijewa gegeben?

Als die RUSADA von dem positiven Test erfahren hat, hat sie Walijewa laut ITA zunächst vorläufig suspendiert. Die Siegerehrung zum olympischen Teamwettbewerb wurde daraufhin erst einmal verschoben. Walijewa legte gegen diese Suspendierung Einspruch ein.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS entschied schließlich nach einem Eilverfahren, dass die russische Eiskunstläuferin erst einmal am Einzel-Wettbewerb teilnehmen durfte. Einer der Gründe für die Entscheidung ist auch hier das Alter der Athletin. Zudem begründete der CAS seinen Beschluss damit, dass es aufgrund einer unklaren Beweislage und der Verzögerungen bei der Auswertung des Dopingtests unfair wäre, der Russin eine Teilnahme am Damen-Einzel zu verwehren.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung. In einem Statement heißt es: "Das CAS-Panel scheint beschlossen zu haben, die Bestimmungen des Codes nicht anzuwenden, die keine spezifischen Ausnahmen in Bezug auf obligatorische, vorläufige Suspendierungen für 'geschützte Personen', einschließlich Minderjähriger, zulassen."

Die Einzel-Entscheidung wurde dann zu einem Drama. Führte Walijewa nach dem Kurzprogramm noch die Gesamtwertung an, zerbrach sie in der Kür am Druck aufgrund des Dopingverdachts. Der Russin unterliefen mehrere Fehler und Stürze und am Ende wurde sie Vierte.

Ende Januar 2023 hat die zunächst zuständige russische Anti-Doping-Agentur RUSADA entschieden, keine Sperre gegen die mittlerweile 16-Jährige zu verhängen. Zwar habe Walijewa gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen, es sei aber keine "Schuld und Fahrlässigkeit" festgestellt worden. Gleichzeitig entzog die RUSADA ihr aber den Titel der russischen Meisterschaft im Eiskunstlauf 2021. Gegen diese Entscheidung legte die Welt-Anti-Doping-Agentur und die Internationale Eislauf-Union ISU Berufung beim CAS ein.

Was hat der Sportgerichtshof mit welcher Begründung entschieden?

Der Sportgerichtshof CAS hat Walijewa nun für vier Jahre gesperrt. Alle Wettkampfergebnisse, die sie seit dem 25. Dezember 2021 erzielt hat, müssen "mit allen daraus resultierenden Konsequenzen" gestrichen werden. Zur Begründung heißt es: Walijewa sei damit gescheitert, zu widerlegen, dass sie vorsätzlich gedopt habe. Diese Beweislast sei bei Minderjährigen in einem Dopingverfahren genauso vorhanden, wie bei Erwachsenen.

Bereits am Abend der Urteilsverkündung hatte eine Vertreterin des US-Eiskunstlauf-Teams, in Peking noch Zweiplatzierte im Teamwettbewerb, mitgeteilt, dass sie vom IOC die Nachricht erhalten habe, dass das US-Team die Goldmedaille erhalte. Wie die konkrete Medaillenzeremonie aussehen wird, ist nicht bekannt.

Die Entscheidung des CAS vom 29.01.2024 ist final. Die Parteien könnten aber innerhalb von 30 Tagen Einspruch beim Schweizer Bundesgericht einreichen.

Welche möglichen Erklärung gibt es für den positiven Dopingtest?

Für viele Beobachter ist Walijewa Opfer eines unbelehrbaren Systems und kriminellen Umfelds und keine eiskalte Betrügerin. Dennoch musste sie sich auch als Minderjährige für die verbotene Substanz Trimetazidin selbst verantworten.

Laut dem Vorsitzenden der IOC-Disziplinarkommission, Denis Oswald, hatten Walijewas Anwälte bei der ersten CAS-Anhörung auf die Kontamination mit einem Medikament ihres Großvaters verwiesen. "Es ist wahr, dass dieses Mittel etwas seltsam ist, vor allem für ein Mädchen in ihrem Alter", sagte Oswald bei einer Pressekonferenz des IOC am 15.02.2022.

"Aber solange wir nicht genau wissen, was passiert ist, ist es schwierig, ein Urteil zu fällen." Sein Eindruck sei deshalb, dass der Fall in "keinem Zusammenhang" zum "institutionalisierten Staatsdoping" in Russland stehe.

Laut New York Times wurden in der Dopingprobe Walijewas sogar drei Substanzen zur Behandlung von Herzproblemen entdeckt - eine verbotene und zwei erlaubte. Das gehe aus einem Dokument hervor, das bei der Anhörung um die Starterlaubnis der Russin im Einzelwettbewerb der Winterspiele in Peking vor dem CAS vorgelegt worden war.

Russische Medien berichteten, Walijewa habe angeblich aus demselben Glas wie ihr Großvater getrunken. Ihre Mutter sagte, Walijewa nehme die Substanz Hypoxen gegen Herzrhythmusstörungen. Zudem tauchte in der Analyse L-Carnitin auf, das gegen Durchblutungsstörungen helfen kann. In der Urteilsbegründung des CAS heißt es nun: Sie sei damit gescheitert, zu widerlegen, dass sie vorsätzlich gedopt habe. Und diese Beweislast, die sei bei Minderjährigen genauso vorhanden, wie bei Erwachsenen.

Wie reagierte Russland?

Der Kreml spricht von einer "politischen Entscheidung". Das russische Olympische Komitee (ROC) reagierte in einer Stellungnahme unter anderem mit den Worten: "Dem russischen Sport ist der Krieg erklärt worden".

Zuvor hatte das ROC den positiven Test im Dezember infrage gestellt. "Die Verzögerungen bei der Analyse der Probe werfen ernsthafte Fragen auf", sagte ROC-Chef Stanislaw Posdnjakow der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti: "Es scheint, dass jemand die Probe bis zum Ende des Mannschaftswettbewerbs zurückgehalten hat."

Er verweist zudem auf zwei negative Dopingtests der Athletin aus dem Januar bei der EM und während der Spiele in Peking.

Welches Licht wirft der Fall auf die russischen Athleten?

Der Fall ist auch deshalb brisant, da es sich dabei um Kinder-Doping handle, sagte Doping-Experte Hajo Seppelt am 10. Februar 2022 im Deutschlandfunk. Zudem könne der Fall zeigen, "dass die Kultur der Manipulation des Sportbetrugs in Russland noch lange nicht vorbei ist", so Seppelt. In einem Land wie Russland, indem eine jahrzehntelange Kultur des Sportbetrugs herrschte, sei dies nicht von heute auf morgen zu ändern.

Doping-Experte Hajo Seppelt zu Fall Walijewa

Welche Auswirkungen könnte der Fall haben?

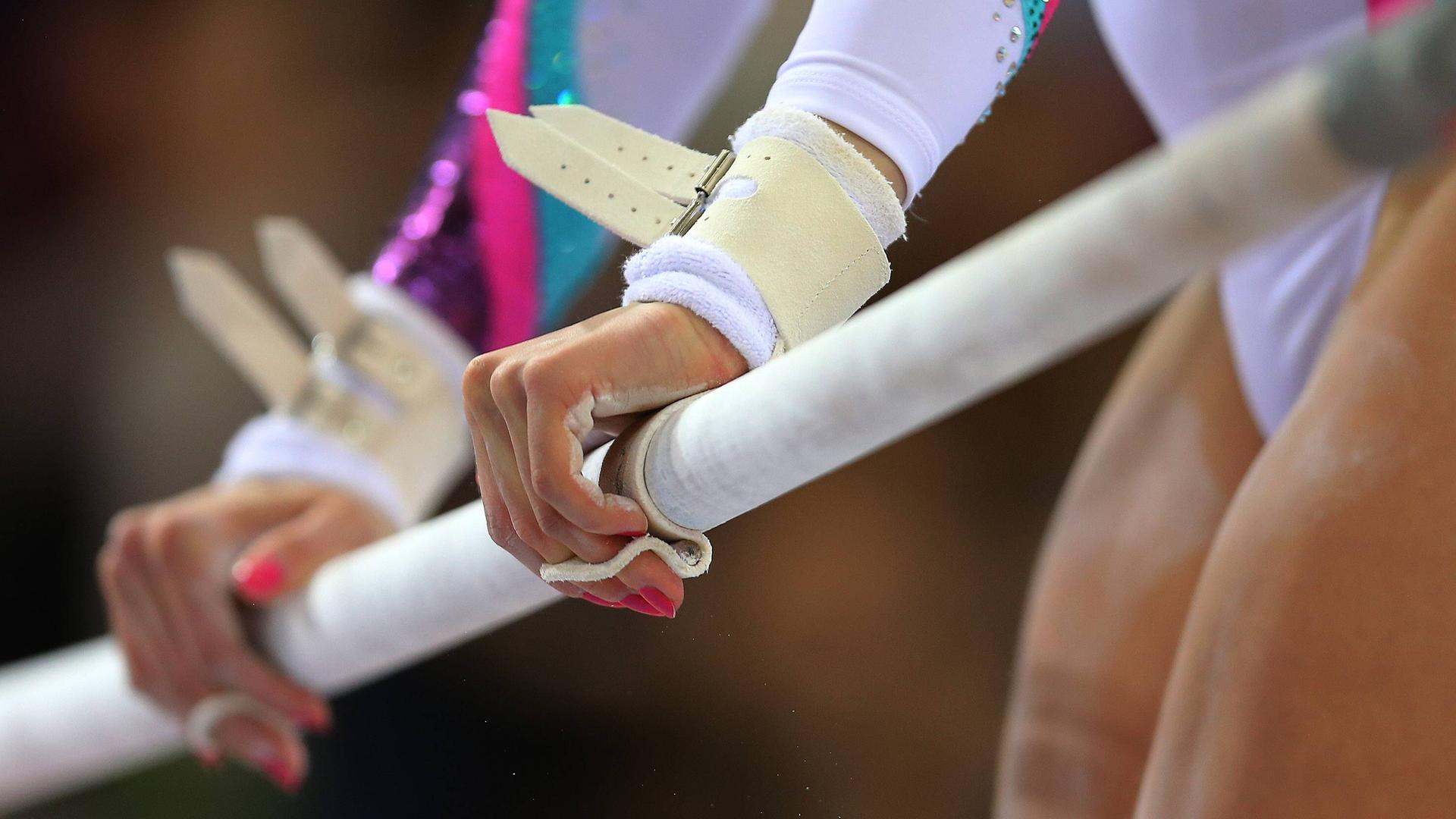

Der Fall hatte zum einen eine Debatte über eine Altersgrenze bei den Olympischen Spielen ausgelöst. Daraufhin hatte der Internationale Verband ISU die Altergrenze schrittweise auf 17 Jahre für das Spitzenniveau angehoben.

Seppelt wertet den Fall zugleich als schallende Ohrfeige für das Anti-Doping-System. Auch Sportrechtsanwalt Michael Lehner sah bei den Spielen in Peking die vorläufige Teilnahme von Kamila Walijewa am Einzel-Wettbewerb als richtig an und die Aufklärung solle - so Lehner damals - anschließend erfolgen. Es sei "gerechter so herum". Und wichtig sei – bei entsprechender Beweislage – das Umfeld hart zu bestrafen.

Sportanwalt Michael Lehner: Leistungssport unter 16 Jahren ist Kindesmissbrauch

Ihm täten die Sportlerinnen und Sportler leid, die ihre Kindheit für den Sport hergäben und als Erwachsene oft schwere Schicksale als Folge erleiden würden. Michael Lehner ist auch Vorsitzender des Doping-Opfer-Hilfevereins DOH.

In den USA waren Rufe laut geworden, mögliche Verantwortliche des Doping-Vergehens nach dem sogenannten „Rodchenkov Act“ zur Verantwortung zu ziehen, erklärt SZ-Journalist Thomas Kistner. Dabei geht es weniger um eine Verfolgung der Sportler, als um die Verfolgung der Hinterleute.

Quellen: CAS, WADA, Hajo Seppelt, IOC, ITA, RUSADA, sid, dpa