„Whatever it takes!“ – der Satz von Friedrich Merz nach den Sondierungsgesprächen von CDU/CSU und SPD hat Signalwirkung. Die Bundesregierung ist bereit, mehr Geld für Rüstung auszugeben und dafür die Schuldenbremse aufzuheben. Der Ukrainekrieg, die latente Bedrohung durch Russland sowie Zweifel an der Bündnistreue des NATO-Partners USA unter Donald Trump hat die Union umdenken lassen.

Die EU zielt in die gleiche Richtung: Man will möglichst verteidigungsfähig sein, sollten die USA ihrer Beistandspflicht nach Artikel 5 des NATO-Vertrages nicht nachkommen. Dafür lockerte sie für die 27 Mitgliedsländer die Schuldenvorgaben für Militärausgaben und legte das neue Kreditprogramm „Security Action for Europe“ im Umfang von 150 Milliarden Euro auf. Doch Geld allein wird nicht ausreichen - vielmehr gibt es strukturelle und politische Hürden.

Problemfelder der europäischen Aufrüstung:

Uneinigkeit bei der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik

In der EU ist man sich gar nicht so einig, wie die Aufrüstungsinitiative nach außen glauben lässt. Sei es die Bedrohung durch Russland, die von Ungarn oder der Slowakei anders bewertet wird. Oder sei es die Bereitschaft zur gemeinsamen Ausrichtung einer Sicherheits- und Verteidigungspolitik: Der Europaabgeordnete der Grünen Sergey Lagodinsky warnt, dass Länder wie beispielsweise Spanien Europa mehr als gemeinsamen Markt denn als eine Verteidigungsunion sehen. Die EU kann aber mit ihren Aufrüstungsplänen nur anregen - die Mitgliedsstaaten entscheiden souverän, wie sie Verteidigung und Rüstung organisieren.

Hinzu kommen unterschiedliche sicherheitspolitische Strategien. Frankreich verfolgt traditionell eher eine strategische Autonomie von den USA und fördert daher auch die Schlagkraft der eigenen Nuklear- und Raketentechnologie. Für Polen aber wie letztlich auch für Deutschland, wo US-Raketensysteme im NATO-Rahmen stationiert sind, gilt die transatlantische Orientierung als unabdingbar: Das „Europa der Sicherheit und Verteidigung könne nur eine Ergänzung zur NATO sein, so der Ex-Botschafter und ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger.

Bedrohungsgefühl im Norden und Osten besonders groß

Unterschiede gibt es auch bei der Wahrnehmung einer Kriegsgefahr mit Russland. Für Polen, Balten oder Finnen ist eine russische Bedrohung eine existentielle Frage, so dass in diesen Ländern auch vergleichsweise mehr Geld für Verteidigung ausgegeben wird. Italien oder Spanien hingegen sind sicherheitspolitisch eher auf den Mittelmeerraum ausgerichtet, und Griechenland steht in einem andauernden Reizkonflikt mit dem benachbarten NATO-Mitglied Türkei.

Abhängigkeit von Technologie und Lieferketten

Eine europäische Unabhängigkeit von fragilen internationalen Lieferketten, Ressourcen oder Bauteilen ist in einer globalisierten Welt aktuell nicht realistisch. Für Batterien oder Magnete, wie sie in Motoren verwendet werden, benötigt man "seltene Erden". Das gilt für militärische wie für zivile Anwendungen. Die Rohstoffe importiert Europa aber immer noch mehrheitlich aus China, das in der deutschen Außenpolitik als „systemischer Gegner“ gilt.

Hinzu kommt, dass man auch bei Militärtechnik bestimmte Bereiche lange vernachlässigt hat. Auf Sicht gibt es keine adäquaten Alternativen zu US-Technik bei der Transportlogistik, der Satellitenaufklärung, der Luftabwehr oder der Halbleiter-Technologie. Beispielsweise wären europäische Streitkräfte ohne das US-amerikanische Satellitensystem GPS nahezu blind, da das europäische System Galileo militärisch nur eingeschränkt nutzbar ist.

In der Halbleiter-Technologie sind asiatische und US-Firmen führend, die Computer-Chips stecken auch in europäischen Waffensystemen. „Den Europäern fehlen strategische Kernfähigkeiten – etwa beim Lufttransport, der Luftbetankung, der Aufklärungs- und Geheimdienstarbeit “, schreibt Ronja Kempin, Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

Fehlende Kompatibilität und Standardisierung

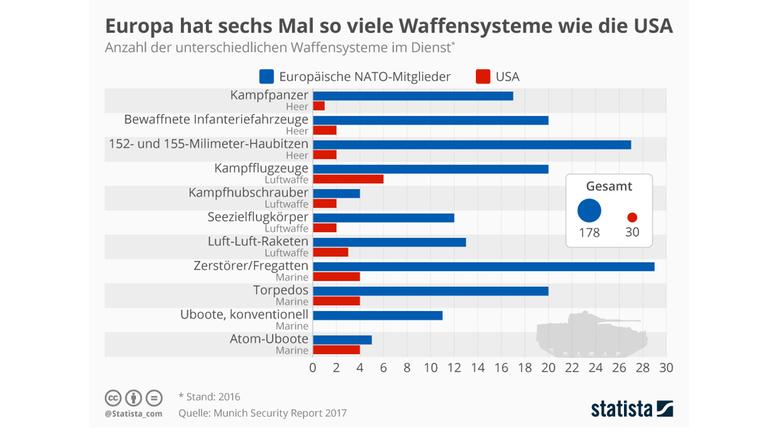

Setzt man aber bei der Aufrüstung auf europäische Waffensysteme, steckt man in einem anderen Dilemma. Europas Waffenproduktion ist erheblich fragmentiert, es sind über 170 verschiedene Waffensysteme im Umlauf. Im Vergleich dazu haben die USA gerade mal 30.

Die Systeme sind größtenteils nicht kompatibel: So gibt es zum Beispiel bei der Artillerie einen NATO-Standard für 155mm-Geschosse, aber unter NATO-Staaten gibt es 14 Ausnahmeregelungen. Die Folgen sieht man im Ukrainekrieg: Munition, Ersatzteile, Bedienung und Wartung unterscheiden sich deutlich, was den flexiblen Einsatz erschwert.

Die starke Fragmentierung führt auch zu höheren Kosten, da jeweils kleinere Stückzahlen produziert werden. Auch die Inkompatibilität fördert hohe Preise: NATO-Admiral Rob Bauer verglich das mit den Gewinnspannen bei Tintenpatronen und Druckern. Wer Kanonen baut, bei denen nur die eigene Munition passt, setzt auch höhere Preise durch. Ein Artilleriegeschoss, das vor dem Ukrainekrieg circa 2.000 Euro kostete, kostet jetzt knapp 8.000 Euro, beklagte Bauer beim Treffen der NATO-Oberkommandierenden im September 2023 in Oslo.

Geringe Kapazitäten, teure Produktion, Fachkräftemangel

Die Produktion von Rüstungsgütern ist vor allem in Deutschland teuer, weil sie in kleineren Stückzahlen erfolgt. In Deutschland werde an Waffen höchstens noch ein Viertel von dem hergestellt, was man in den 80er und 90er Jahren als normal erachtete, so der Politikwissenschaftler Andreas Seifert von der gemeinnützigen Thüringer Informationsstelle Militarisierung.

So baut der deutsche Panzer-Hersteller Krauss-Maffay Wegmann aktuell nur circa 50 Panzer pro Jahr. Zu Zeiten des Kalten Krieges waren es jährlich noch 300. Nach 1990 aber wurde in Europa deutlich an den Verteidigungsausgaben gespart – mit der Folge, dass Hersteller ihre Kapazitäten abgebaut haben.

Eine Produktion kann aber nur dann wieder hochgefahren werden, wenn es ausreichend qualifizierte Mitarbeiter gibt. Die Unternehmensberatung Kearney geht von bis zu 760.000 fehlenden Fachkräften in Europa aus, vor allem im digitalen Bereich. „Die Verteidigungsbranche war traditionell analog aufgestellt. Nun fehlen ihr zusätzliche digitale Köpfe“, so Dr. Guido Hertel, Experte für Human Ressource Management in einem Artikel für Kearney.

Bürokratische Hürden und Sonderwünsche

Ein weiterer Grund, warum paneuropäische Rüstungsprojekte Zeit, Geld und Nerven kosten, sind unterschiedliche Vorschriften, Richtlinien und Sonderwünsche. Für EU-weite Großproduktionen müssen eine Vielzahl an unterschiedlichen Standards eingehalten oder verschiedene Versionen gebaut werden. Meist haben die an gemeinsamen Projekten beteiligten Staaten auch Sonderwünsche in Sachen Ausstattung.

Das macht jedoch die Entwicklung von gemeinsamen Projekten wie dem Eurofighter kompliziert, langsam und teuer. In einer Studie des Europäischen Parlaments werden die jährlichen Einsparungsmöglichkeiten in der Rüstung bei mehr Kooperation auf bis zu 60 Milliarden Euro geschätzt.

Zudem rechnet sich eine Produktion im industriellen Maßstab für die produzierenden Firmen nur dann, wenn sie mit einem regelmäßigen Absatz rechnen können, zum Beispiel durch Export. „Unser Rüstungsgüter würden Märkte finden, aber damit exportieren wir Waffen, von denen wir dann im Zweifelsfalle nur wieder über irgendwelche Kriege in anderen Ländern wieder von ihnen hören werden. Ist das sinnvoll?“, fragt der Politologe Andreas Seifert. Wenn man aber Waffen nicht wahllos exportieren will, müssten dann im Zweifel der Staat oder die EU die Abnahme der Produktionen garantieren. Was den Rüstungsprozess langfristig noch teurer macht.

Doppelstrukturen EU - NATO

Mit der European Defence Agency (EDA) hat die EU eigene militärische Strukturen. Es gibt schnelle Eingreiftruppen („Battlegroups“), organisierte Cyberabwehr („ENISA“) und eine Planungsinitiative für Rüstung und Ressourcen namens PESCO (Permanent Structured Cooperation) für die Entwicklung gemeinsamer Waffensysteme. Doch all das gibt es auch bei der NATO.

23 EU-Staaten sind auch NATO-Mitglieder, aber eben nicht alle. Informationsaustausch oder Kooperation enden dann schnell an der Geheimhaltung. Zumal beide Bündnisse grundsätzlich unterschiedliche Interessen und Ziele verfolgen. Die gemeinsamen Mitglieder aber müssen in beide Systeme einzahlen bzw. Soldaten und Material zur Verfügung stellen. Das frisst Ressourcen und zwingt zu Prioritäten: Wer investiert mehr in NATO-Strukturen und wer mehr in die EU?

Mac Kasperek