In den letzten Jahren hätten Diktatoren und autoritäre Regime Sportereignissen und Teams gekauft und dadurch zu viel Einfluss genommen. Die Glaubwürdigkeit des gesamten Sports sei dadurch systematisch ausgehöhlt worden. Vor dem Hintergrund, dass "es fast keine Vertreter eines internationalen Sportverbands geben würde, der nicht polizeilich gesucht oder gegen den bereits ermittelt würde bzw. der nicht schon verhaftet sei", sei es an der EU-Politik, das Thema aufzugreifen und sich dem mal anders zu nähern.

"Den Finger in die Wunde legen"

Das, was Medienvertreter, NGO oder Athletenvertreter aufdeckten, würde von der Politik nicht aufgegriffen, oft nicht einmal wahrgenommen und damit nicht der Druck erzeugt, den es bräuchte, um Missstände zu beheben. Es sei nun der erste Schritt, dass es "erstmal an einen Ausschuss, an ein Parlament, an irgendeine entsprechende Regierung adressiert werden kann und damit umgegangen wird." Wovor sich die Organisationen fürchten, sei Öffentlichkeit, dass sich Menschen "ekeln" und abwenden. Zudem müsse auch über europäische Sanktionsmöglichkeiten nachgedacht werden.

Dafür müsse das europäische Parlament zuerst Transparenz herstellen und die "Rhetorik ändern" und man müsse ernst nehmen, was sich die Verbände an Ethikcodes gesetzt haben. Bei Nichtbeachtung der eigenen Ethikcodes müsse es von der politischen Seite massiven Druck geben. "Da muss die Politik ein Zeichen setzen und muss da auch den Finger in die Wunde legen und muss das erstmal öffentlich machen und muss die Verbände zwingen den Vorwürfen gezielt nachzugehen", fordert Cramon.

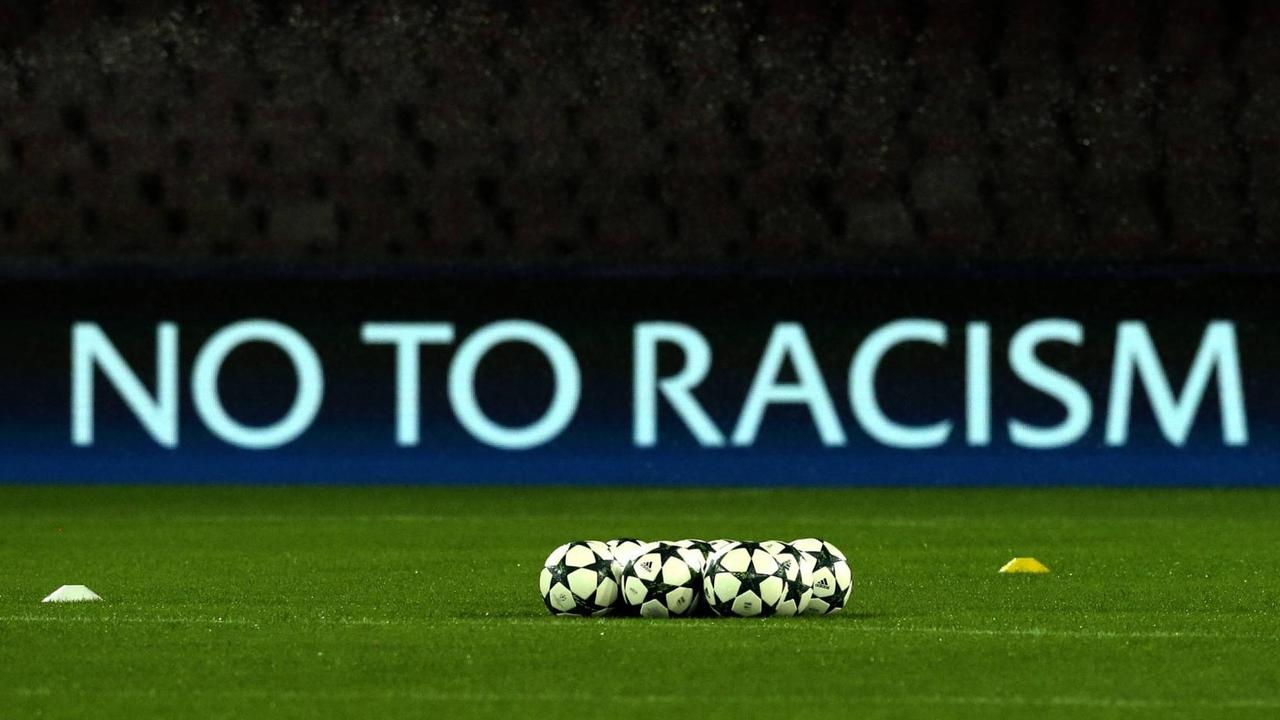

Kampf gegen Rassisten

Viola von Cramon sieht ein weiteres Arbeitsfeld im europäischen Sport: Das Problem, dass sich in vielen europäischen Ländern rechtsradikale und europafeindliche Strukturen vor allem in Fußballstadien und auch Sportvereinen breit machten, sei eine Thema, was auch von europäischer Ebene bekämpft werden sollte. Hier sollten sich die Länder vernetzen und absprechen. Es habe zwar einige Vorstöße von Mitgliedsländern gegeben für gemeinsame Trainingsprogramme der Polizei, Aussteigerprogramme, Prävention an Schulen, aber keinen systematischen Ansatz. "Das wäre auch was, was wir uns für die nächste Legislatur dringend vornehmen sollten." Eine solche Systematik, eine Zusammenarbeit den Innenbehörden hätte einen hohen Synergieeffekt, schließlich seien Rechtsextreme auch europaweit vernetzt und agierten europaweit.

Was die weißen Flecken der europäischen Sportpolitik generell betrifft, sei dies auch aus ihrer Erfahrung als Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Sportausschusses nicht von der Bundesregierung forciert worden, "weil sie da sehr auf der Autonomie des Sports beharrt haben und wenig staatliche Einflussmöglichkeiten für die EU-Ebene im Sport vorsahen." Von Cramon stellte von korrupten Strukturen infrage, ob das noch zeitgemäß sei.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.