Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine diskutiert man wieder, was ein Einsatz für den Frieden bedeutet. Die einen verstehen darunter, sich zu verteidigen, in Europa aufzurüsten und Waffen an die Ukraine zu liefern, die anderen lehnen das als „Kriegstreiberei“ ab und wollen sich eher für Verhandlungslösungen einzusetzen. Auch stellt sich bei der Lieferung von Langstreckenraketen die Frage, ob diese dazu beitragen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, oder diesen auf andere Staaten eskalieren zu lassen.

Während die Einstellung der Parteien der Mitte ambivalent ist, sich die einstige Friedenspartei der Grünen für eine starke EU und einen Verteidigungsetat von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausspricht, ist der Anspruch auf Pazifismus am stärksten an den politischen Rändern zu finden: rechts und links, vor allem bei der AfD, den Linken und beim BSW. Alle drei nennen sich „Friedensparteien“, auch wenn sie Unterschiedliches darunter verstehen.

Während die AfD sich für Verhandlungen mit Russland, gegen Waffenlieferungen und Sanktionen gegen Russland einsetzt, spricht sie sich auch klar für eine Aufrüstung der Bundeswehr und die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Dagegen fordert die Linke statt Aufrüstung, sich der militärischen Zeitenwende zu widersetzen. Sie ist gegen die Wehrpflicht. Das BSW bezeichnet sich selbst sogar als „einzige konsequente Friedenspartei“, auch wenn man ihr dadurch eine Nähe zum Aggressor Russland nachsagt.

Wie wird Pazifismus definiert und welche Formen gibt es?

Der Begriff Pazifismus ist unterschiedlich definiert, weil es auch unterschiedliche Ausprägungen davon gibt. Die Bundeszentrale für politische Bildung nennt ihn eine politisch-moralische Überzeugung, "die den Einsatz von Gewalt, insbesondere von militärischer Gewalt und von Kriegen als Mittel der Durchsetzung von Interessen ablehnt".

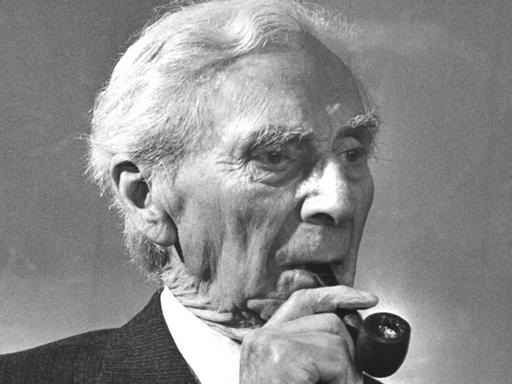

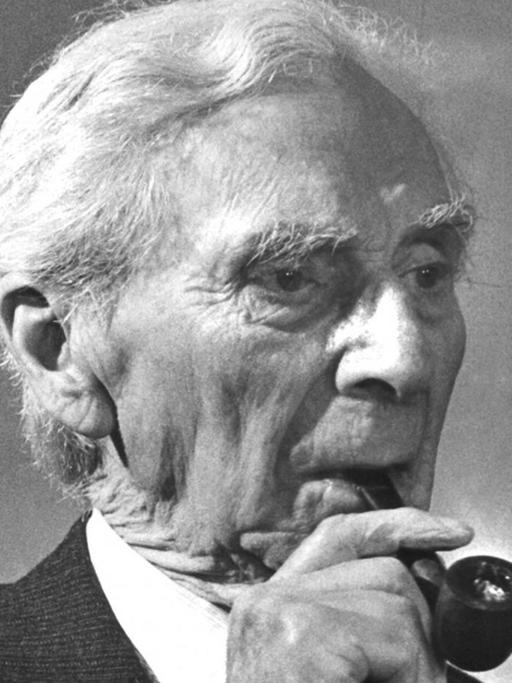

Diese kategorische Form des Pazifismus bringt aber den Nachteil mit sich, dass es demnach auch nicht legitim erscheint, Opfern von Angriffskriegen zu helfen und damit ihre Menschenrechte zu schützen. Dagegen gibt es aber auch den konditionalen oder relativen Pazifismus, der zumindest militärische Gewalt zur Verteidigung gutheißt, wie es etwa der Philosoph Bertrand Russell getan hat.

Eine Form des Pazifismus besteht in der Prävention, also sich schon in Friedenszeiten darum zu bemühen, den Krieg zu verhindern und einen stabilen Frieden zu sichern. Dann spricht man vom politischen Pazifismus, wie etwa bei Immanuel Kant.

Wo hat der Pazifismus seine Ursprünge?

Der Pazifismus hat eine alte Tradition, die sich auch in der Antike wiederfindet, etwa im Christentum mit dem Gewaltverbot, das aber bekanntlich selten eingehalten wurde. Für den Kirchenvater Augustinus etwa streben alle Wesen nach einer Form des Friedens. Allerdings ging auch er davon aus, dass es gerechte Kriege gebe und man sie führen müsse, wenn sie einem aufgenötigt werden.

Einen wichtigen Impuls zum modernen Pazifismus gibt der Philosoph Immanuel Kant. In seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ (1795) skizziert er eine präventive Friedensstrategie, die darauf beruht, internationale Beziehungen (und den Frieden) rechtlich zu regeln: „Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden.“

Im 19. Jahrhundert werden diese Ideen aufgegriffen und teilweise in die Praxis umgesetzt. Auf dem Wiener Kongress 1814/15 nach den napoleonischen Kriegen entsteht eine Art Sicherheitsrat der Großmächte, auch wenn dieser noch auf Imperialismus setzt und mit Repressionen arbeitet, etwa indem er die liberale Bewegung unterdrückt.

Haager Friedenskonferenzen

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Pazifismus ist die Friedenskonferenz von 1899 in Den Haag, die Zar Nikolaus II. einberuft. Beachtlich ist, dass anders als 1814 kein konkreter Anlass dazu besteht. Allerdings gibt es in dieser Zeit Spannungen, Europa rüstet auf und ein nächster großer Krieg erscheint immerhin als Möglichkeit. Ein pragmatischer Grund ist, dass Russland von anderen Großmächten beim Wettrüsten abgehängt wird und nicht mithalten kann. Es handelt sich also um eine Präventivmaßnahme.

Einen ideellen Anstoß dazu gibt der polnische Unternehmer Johann von Bloch, der in seinem Werk „Die Zukunft des Krieges“ (1899) ein verheerendes Bild vom modernen Krieg und seinen Folgen zeichnet: Moderne Massenkriege dauern lange, kosten Millionen Menschen das Leben, führen zu enormer wirtschaftlicher Zerstörung, destabilisieren Gesellschaften und begünstigen Revolutionen. Bloch plädiert für Abrüstung, Schiedsgerichte und präventive Friedenspolitik.

Eine weitere Ideengeberin ist Bertha von Suttner: Sie veröffentlichte 1889 mit ihrem Roman „Die Waffen nieder“ ein klares pazifistisches Plädoyer, in dem sie das Grauen des Krieges schildert. Das Buch weckt das Bewusstsein für die Schrecken des Krieges und gleichzeitig die Notwendigkeit des Friedens. Später soll sie Alfred Nobel, den Erfinder des Dynamits, zum von ihm gestifteten Preis inspiriert haben. 1905 erhielt sie als erste Frau den Friedensnobelpreis.

Auch wenn die Haager Konferenz nicht zur erhofften Abrüstung bringt, führt sie zu Verträgen, die die Kriegsgewalt einschränkt. Es entsteht das humanitäre Völkerrecht.

1907 kommt es zur zweiten Haager Friedenskonferenz. Die Teilnehmerzahl steigt gegenüber der ersten von 26 auf 44 Staaten an. Es nehmen auch Delegierte aus Lateinamerika teil. Dabei einigt man sich auf die Drago-Porter-Konvention, die das militärische Eintreiben von Schulden untersagt. Es gibt auch erstmals das rechtliche Gebot, dass man den Krieg erklären muss.

Allerdings haben alle Friedensbemühungen nicht gefruchtet: Sieben Jahre später begann der verheerende Erste Weltkrieg.

Was hat die Friedensbewegung bisher gebracht?

Angesichts von zwei katastrophalen Weltkriegen könnte man meinen, der Pazifismus sei gescheitert. Und trotzdem erlebte die Friedensbewegung in den 60ern durch die Bedrohung eines Atomkriegs ein Revival. Ähnlich wie schon um 1900 wurde den Menschen deutlich, dass ein weiterer Weltkrieg verheerende Ausmaße annehmen, ja sogar die Menschheit auslöschen könnte. Drei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges gibt es wieder Krieg in Europa und im Nahen Osten sowie ein Bedrohungsszenario, das zu einem neuen Wettrüsten führt. Dennoch war damit aller Pazifismus nicht vergebens.

„Die Friedensbewegung kann letztlich sensibilisieren“, sagt der Historiker Hendrik Simon. „Sie kann für die Schrecken des Krieges oder auf die Schrecken des Krieges aufmerksam machen. Aber ihr direkter Einfluss auf die Mächtigen, der ist begrenzt.“ Deshalb spricht Simon nicht vom Scheitern. „Denn wir sehen erstens auch während des Weltkrieges weiterhin den Bestand der Friedensbewegung. Sie setzt wichtige Denktraditionen in die Welt, auf die wir uns auch heute berufen können. Insofern leistet sie ganz wichtige Arbeit und Denkimpulse, die durch das 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart Bestand haben.“

Der Historiker Philipp Gassert sieht einen Triumph des Pazifismus in der europäischen Einigung. Während diese eine „Riesenerfolgsgeschichte“ sei, gehe es global leider so weiter wie vor dem 19. Jahrhundert. „Der Pazifismus in Deutschland, speziell Ost-West, war sehr erfolgreich, so etwas wie eine allgemeine Friedenskultur als Grundkonstante unserer politischen Kultur in unserem Lande in den 1990er- und auch noch in den Nullerjahren auszubilden.“

Ist Pazifismus als Ideal haltbar?

Historiker Philipp Gassert bezeichnet Pazifismus als „Schönwetterphänomen“. Dieser finde besonders viel Zuspruch, wenn nicht gekämpft werde. „Wenn dagegen gekämpft wird, dann wird es schwierig, weil ich muss mich ja dazu verhalten, dass bei einer einseitigen Aggression ich dieser Aggression auch unter Umständen mit militärischen Mitteln entgegentreten muss, um noch schlimmere Kriege zu verhindern.“

In diesem Zusammenhang nennt er das Dilemma, in dem sich die Grünen im Jahr 1999 befanden, als es um die Frage ging, ob sich die Bundeswehr an einem NATO-Einsatz im Kosovo beteiligen soll. Außenminister Joschka Fischer verteidigte den Einsatz – gegen den Widerstand aus der eigenen Partei, die auch auf die Friedensbewegung zurückgeht.

Es handle sich um die „Lebenslüge der Friedensbewegung der 1980er-Jahre“, so Gassert. "Ich kann mich für internationale Konfliktverhinderung als ein zentrales historisches Ziel der Friedensbewegungen einsetzen und gleichzeitig die Menschenrechte einfordern. Und das klappt nicht mehr, wenn Sie sich Jugoslawien oder heute die Ukraine anschauen. Und das ist die Schwierigkeit der Gegenwart.“

Der Pazifismus komme an seine Grenzen, so Gassert, denn diesem sei ein Dilemma eingeschrieben: einerseits die Menschenrechte einzufordern und zu schützen und andererseits Krieg zu verhindern. Angesicht eines wirklichen Krieges in Europa lassen sich diese beiden Ansprüche nicht einfach miteinander versöhnen.

leg