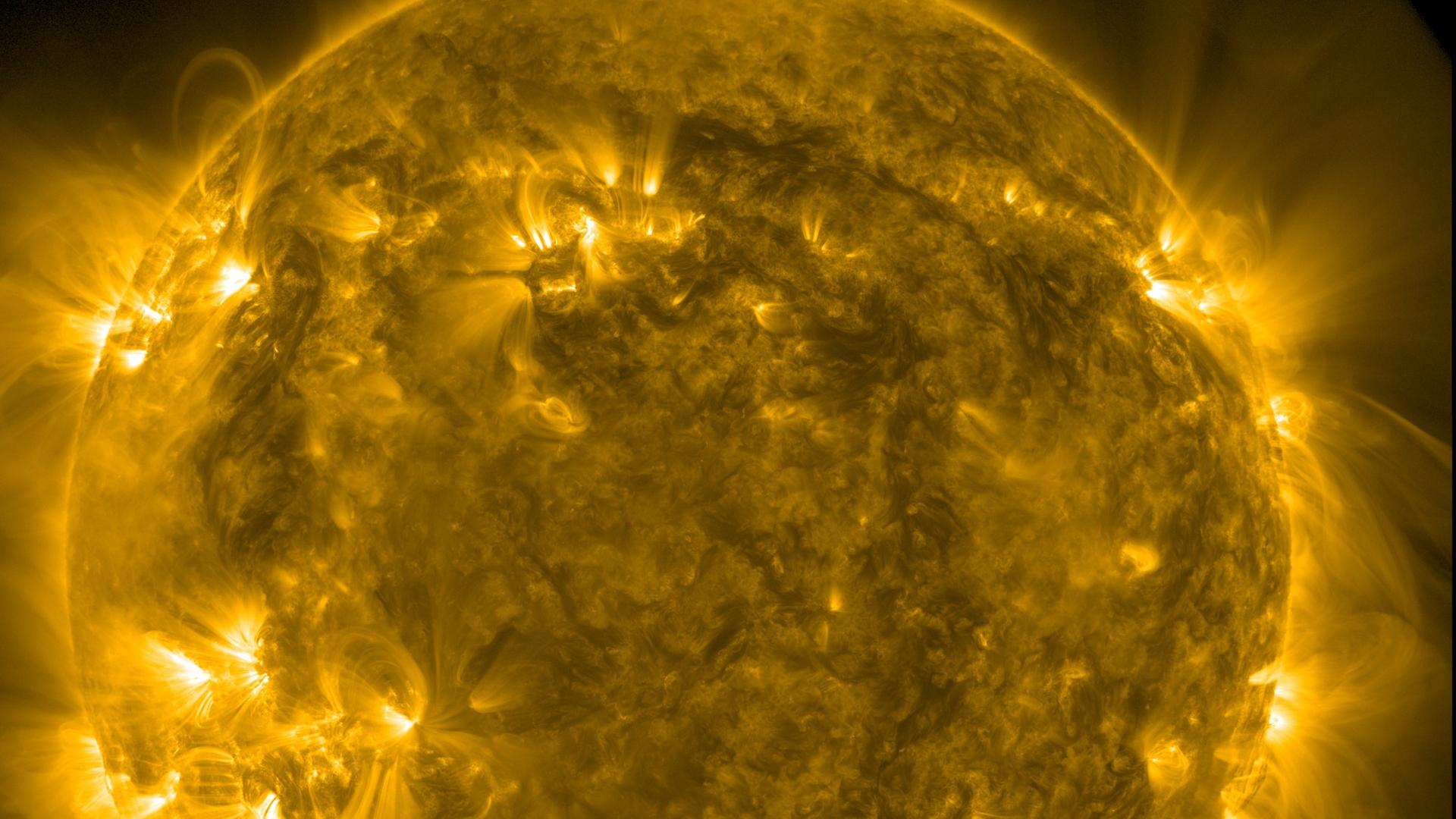

Unser Planet dreht sich seit seiner Entstehung vor gut vier Milliarden Jahren – aber er wird allmählich langsamer. Das liegt vor allem an den Gezeiten des Mondes. Die Flutberge liegen wie Bremsbacken auf der Erde.

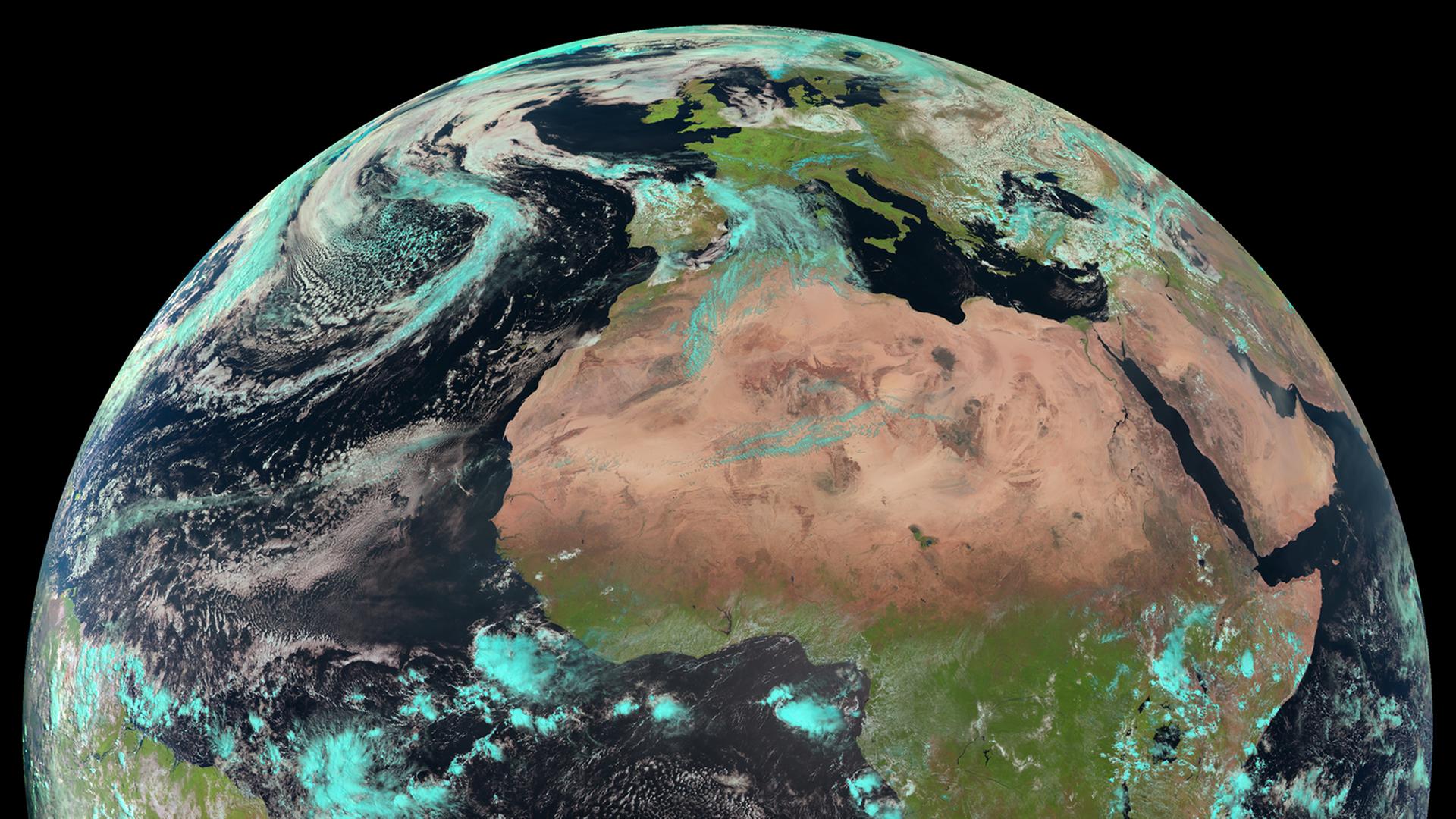

Anhand der Beobachtung von Sonnenfinsternissen lässt sich sagen, dass die Tageslänge um etwa zwei Millisekunden pro Jahrhundert abnimmt. Diese Abnahme erfolgt aber nicht gleichmäßig. Das Umverteilen der Materie im Erdinnern oder Wind- und Wasserströmungen lassen unseren Planeten leicht „unrund“ laufen.

Wenn nötig, fügt der Internationale Erdrotationsdienst eine Schaltsekunde ein – entweder Ende Juni oder Ende Dezember. Seit der ersten Schaltsekunde hat es 36 weitere gegeben – zuletzt Ende 2016.

Seitdem messen die Fachleute erstaunlicherweise eine geringe Beschleunigung der Erde. Dies liegt vermutlich an der Erwärmung, wodurch sich die Materie in den Ozeanen etwas anders verteilt und sich unser Planet wieder minimal schneller dreht.

Mit den Schaltsekunden stellt man sicher, dass trotz der unregelmäßigen Erddrehung die Sonne im Schnitt um 12 Uhr mittags ihren Höchststand erreicht. Gäbe es die Schaltsekunden nicht, so würden sich Uhrzeit und Sonnenstand am Himmel langsam auseinander bewegen.

Die Zeitmessung hat also trotz hoch genauer Atomuhren immer noch einen Bezug zu den Vorgängen am Himmel.